“La Acrópolis está rodeada de un muro que, excepto la parte que construyó Cimón, hijo de Milcíades, el resto se dice que fue construido por los pelasgos que vivieron en otro tiempo al pie de la Acrópolis” (Pausanias. La Desripción de Grecia. Libro I, 28, 3)

La estación de metro Acrópolis linda con la calle Dionisiou Areopagitou que conduce al yacimiento.

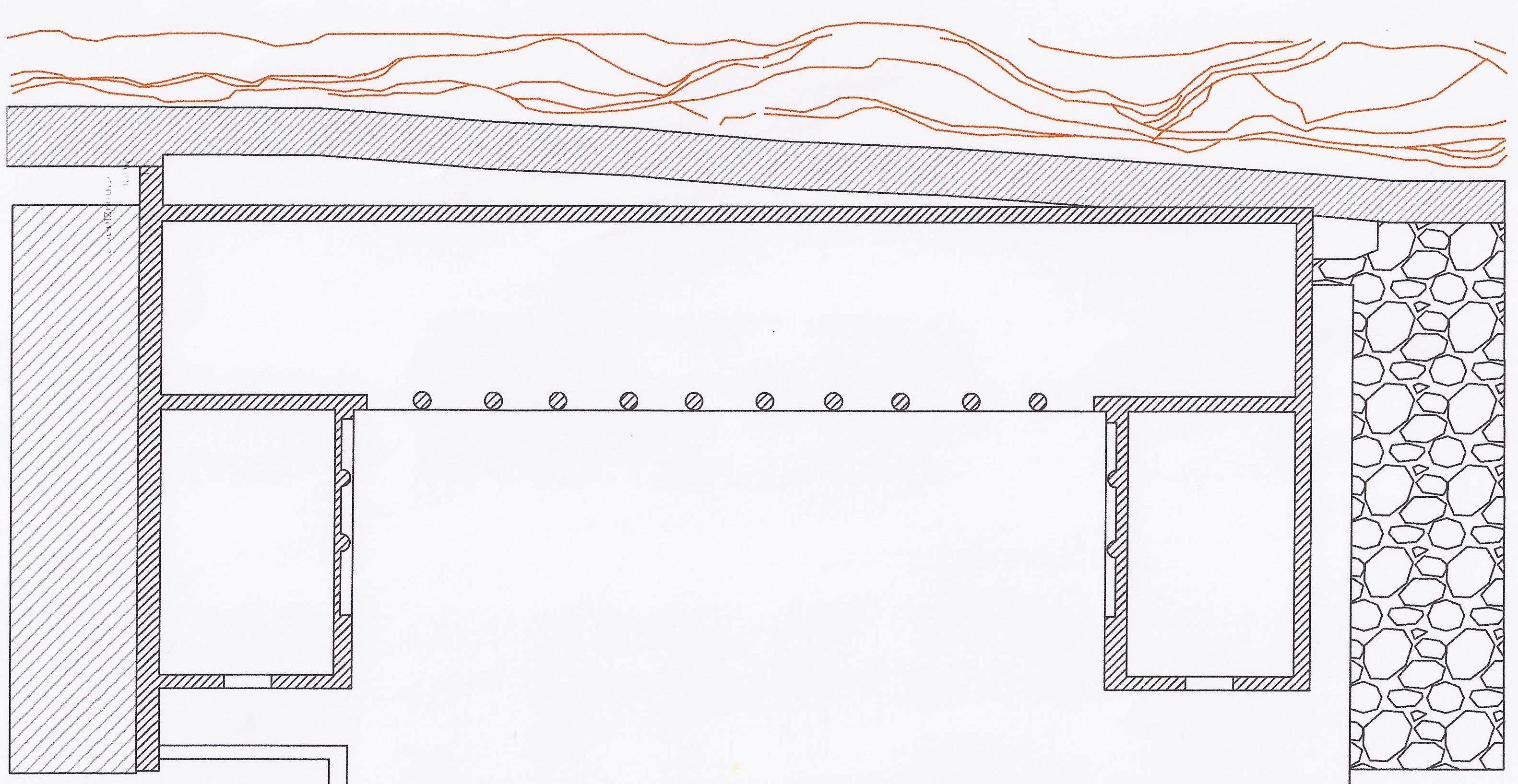

La acrópolis micénica de Atenas fue edificada en 1270 a.C. Fue fuertemente fortificada en torno al 1250 a.C. al igual que Micenas y Tirinto. La muralla micénica, de 6 m de espesor, rodeaba la cima siguiendo los trazos irregulares más altos y encerraba tanto al palacio como al poblado. Un acceso subterráneo a la cisterna se construyó en la acrópolis en 1225 a.C. La fuente que la abastecía tenía una profundidad de 18 m. El acceso se realiza a base de escalones tallados en la roca y de otros de madera. La fuente se utilizó durante unos treinta años, pues quizás un corrimiento de tierras la inutilizó. El palacio se encontraba entre el Erecteon y el Partenón. Tenía un mégaron con un patio frontal y construcciones secundarias, tal vez almacenes. Los materiales micénicos encontrados en las laderas meridionales, hacia el río Ilisos, denotan el lugar del primitivo asentamiento. Al parecer, la Atenas micénica tenía un papel predominante sobre otras ciudades de la región, pero la centralización fue realizándose de una forma gradual de modo que la última etapa de este proceso se dio con la incorporación de Eleusis en el siglo VIII a.C. o en el siglo VII a.C. No se sabe casi nada de la Acrópolis durante el periodo geométrico. La ocupación está atestiguada por tumbas en la sección sudoeste de la Acrópolis y por cerámica en las laderas del norte, pero no existen restos de edificios. Los atenienses, desde finales del siglo VI a.C. llamaban “Acrópolis” (de acron, “cima”) a la roca sagrada, en contraposición a la ciudad, el “asti” que en principio era la zona fuera de los límites amurallados de la roca, donde habitaba la población. En la Acrópolis habitaron los reyes de Atenas hasta el 682 a.C. Tras la caída de la institución monárquica (s. VII a.C.) y el paso del poder a manos de los Eupátridas, la Acrópolis continúa siendo durante algún tiempo el núcleo de las actividades públicas de la ciudad, y se vuelve a utilizar como residencia del soberano cuando se instalaron allí Pisístrato y sus hijos. En el 510 a.C. la Acrópolis sufrió el asedio de los ciudadanos de Atenas y el pisistrátida Hipias fue derrocado y obligado a abandonar su residencia en la Acrópolis. Con la implantación de la Democracia ateniense el centro del poder político, administrativo y judicial se traslada al Ágora y al Pnix. Así, la ciudad se desarrolla y florece más allá de los límites de la roca de la Acrópolis la cual queda como lugar de santuarios y de culto exclusivamente. La recién nacida democracia mantuvo el programa constructivo en el ágora y en la Acrópolis hasta que fue interrumpido por la invasión persa del 480 a.C. En el tiempo transcurrido entre Temístocles y Cimón, la ciudad estuvo ocupada principalmente en levantar defensas, obligada por el voto de no reconstruir los templos destruidos por los bárbaros, de manera que en la Acrópolis apenas se acometieron obras. En el periodo de Cimón se construyeron los tramos rectos de la muralla del sur de la Acrópolis y la zona de alrededor de la fuente Clepsidra se monumentalizó. Aquel fue el tiempo (460-450 a.C.) en que Fidias realizó durante diez años la colosal estatua de bronce de Atenea Promachos. Después llegó el periodo “milagroso” de Pericles, un periodo especial que hicieron posible los enormes recursos financieros e intelectuales disponibles. En el 454 a.C. el tesoro de la Liga Délica se había trasladado a Atenas, ciudad que hizo uso de él para fines que no eran puramente defensivos, aun cuando así infringía los acuerdos vigentes. La pretensión de Pericles era dar a la ciudad que había guiado a Grecia a una libertad suprema, una hegemonía que no fuera sólo militar, sino también económica, política y cultural. Un aspecto de este plan era la construcción de grandes monumentos en una Acrópolis casi desierta. El coloso crisoelefantino de Atenea Parthenos de 14 m de altura fue el punto de partida de este programa de construcción. La estatua, que se comenzó en el 447 a.C fue finalizada en el 438 a.C.

Posidón codicia los reinos terrenales y en una ocasión pretendió la posesión del Ática clavando su tridente en la Acrópolis de Atenas, donde inmediatamente brotó un pozo de agua marina que todavía se puede ver; cuando sopla el Viento del Sur se puede oír el sonido del oleaje muy abajo. Más tarde, durante el reinado de Cécrope, Atenea fue a tomar posesión del Ática de una manera más apacible, plantando el primer olivo junto al pozo. Posidón, furioso, la desafió a un combate singular, y Atenea habría aceptado si no se hubiera interpuesto Zeus, quien les ordenó que sometieran la disputa a arbitraje. En consecuencia, al poco tiempo se presentaron ante un tribunal divino compuesto por los otros dioses celestiales, quienes apelaron a Cécrope para que diera testimonio. El propio Zeus no expuso opinión alguna, pero mientras todos los otros dioses apoyaron a Posidón, todas las diosas apoyaron a Atenea. En consecuencia, por mayoría de un voto, el tribunal decidió que Atenea tenía más derecho al país, porque le había dado el mejor don. Muy ofendido, Posidón envió olas gigantescas para que inundaran la Llanura Triasiana, donde se hallaba Atene, la ciudad de Atenea y, en consecuencia, la diosa fijó su residencia en Atenas, a la que también dio su nombre. Sin embargo, para aplacar la ira de Posidón, se prohibió a las mujeres de Atenas el voto y a los hombres que llevaran los nombres de sus madres como había sucedido hasta entonces. Según Graves, las tentativas de Posidón para apoderarse de ciertas ciudades son mitos políticos. Su disputa por Atenas indica una tentativa desafortunada de los eleos para hacerse con la ciudad. Es evidente que los jonios de Atenas fueron vencidos por los eolios y que Atenea reconquistó su soberanía sólo mediante una alianza con los aqueos de Zeus, quienes, más tarde, hicieron que Atenea repudiase la paternidad de Posidón y admitiera que había renacido de la cabeza de Zeus. Sin embargo, la victoria de ésta fue menoscabada por una concesión al patriarcado: los atenienses abandonaron la costumbre cretense de adoptar los nombres de sus madres. El olivo cultivado fue importado originalmente de Libia, lo que apoya el mito del origen libio de Atenea. El árbol de Atenea se mostraba todavía en Atenas en el siglo II d. de C. Atenea rechazaba siempre todos los requerimientos amorosos que dioses y gigantes le hicieron. En una ocasión, durante la guerra de Troya, como no quería pedir a Zeus que le prestase sus armas porque éste se había declarado neutral, pidió a Hefesto que le hiciese un equipo especial para ella. Hefesto no quiso que le pagara y dijo tímidamente que haría el trabajo por amor. Cuando, sin sospechar el significado de esas palabras, Atenea entró en la fragua para ver cómo el dios golpeaba el metal candente, Hefesto de pronto se dio media vuelta y trató de violarla. Hefesto, que no siempre se comportaba tan groseramente, había sido víctima de una broma maliciosa: Posidón acababa de infórmale de que Atenea se dirigía a la fragua, con el consentimiento de Zeus, llevada por la esperanza de que le hiciese el amor violentamente. Al apartarse Atenea precipitadamente, Hefesto eyaculó contra su muslo, un poco por encima de la rodilla. Ella se limpió el semen con un puñado de lana, que luego arrojó con asco; éste cayó al suelo en las cercanías de Atenas y fertilizó accidentalmente a la Madre Tierra que estaba allí de visita. Asqueada ante la idea de dar a luz un hijo que Hefesto había tratado de engendrar con Atenea, la Madre Tierra declaró que no aceptaría responsabilidad alguna en su crianza. En consecuencia, Atenea se hizo cargo de la criatura tan pronto como nació. La llamó Erictonio y, como no quería que Posidón se riese del buen éxito de su chanza, lo ocultó en un cesto sagrado que entregó a Aglauro, la hija mayor del rey ateniense Cécrope, con la orden de guardarlo cuidadosamente. Cécrope, un hijo de la Madre Tierra y, como Erictonio —quien según algunos era su padre—, en parte hombre y en parte serpiente, fue el primer rey que reconoció la paternidad. Se casó con una hija de Acteo, el primer rey del Ática. También instituyó la monogamia, dividió el país de Ática en doce comunidades, construyó templos dedicados a Atenea y abolió ciertos sacrificios de sangre en favor de modestas ofrendas de tortas de cebada. Su esposa se llamaba Agraulo; sus tres hijas, Aglauro, Herse y Pándroso, vivían en una casa de tres habitaciones en la Acrópolis. Una noche, cuando las jóvenes volvieron de un festival llevando en la cabeza los cestos sagrados de Atenea, Hermes sobornó a Aglauro para que le diera acceso a Herse, la más joven de las tres, de la que se había enamorado locamente. Aglauro se quedó con el oro de Hermes, pero nada hizo para ganarlo, porque Atenea hizo que sintiera celos de la buena suerte de Herse. En consecuencia, Hermes se introdujo airadamente en la casa, convirtió a Aglauro en piedra e hizo lo que deseaba con Herse. Después de haberle dado Herse dos hijos a Hermes, Céfalo, el amado de Eos, y Cerice, el primer heraldo de los Misterios Eleusinos, ella, Pándroso y su madre Agraulo sintieron la curiosidad de atisbar debajo de la tapa del cesto que había llevado Aglauro. Al ver un niño con cola de serpiente en vez de piernas, lanzaron gritos de terror y, precedidas por Aglauro, se precipitaron desde lo alto de la Acrópolis. Cuando Atenea se enteró de esta fatalidad se afligió de tal modo que dejó caer la enorme roca que estaba transportando a la Acrópolis para usarla como fortificación adicional, roca que se identifica con en el monte Licabeto. Y al cuervo que le había llevado la noticia le cambió el color de blanco a negro y prohibió a todos los cuervos que volvieran a visitar la Acrópolis. Erictonio se refugió entonces en la égida de Atenea, donde ella le crió tan tiernamente que algunos la tomaron equivocadamente por su madre. Más tarde llegó a ser rey de Atenas, donde instituyó el culto de Atenea y enseñó a sus conciudadanos el uso de la plata. Su imagen fue puesta entre las estrellas como la constelación del Auriga, puesto que había introducido el carro tirado por cuatro caballos. Según Graves, a Erictonio los atenienses lo representaban como una serpiente con cabeza humana, porque era el héroe, o espíritu, del rey sacrificado que hacía saber los deseos de la Anciana (la tercera faceta de la diosa en tríada). Con este aspecto de Anciana acompañaban a Atenea un buho y un cuervo. La antigua familia real de Atenas pretendía descender de Erictonio y Erecteo y sus miembros se llamaban a sí mismos erectidas; solían llevar serpientes doradas como amuletos y guardaban una serpiente sagrada en el Erecteo. La ocasión en que las hijas de Cécrope saltaron desde la Acrópolis puede hacer referencia a una toma de Atenas por los helenos, después de la cual, se intentó imponer por la fuerza la monogamia a las sacerdotisas de Atenea. Pero ellas prefirieron la muerte al deshonor, y de aquí provenía el juramento que hacían las jóvenes atenienses en el templo de Agraulo. Apolo yació en secreto con Creúsa, hija de Erecteo y nieta de Erictonio, en una cueva situada bajo los Propileos de la Acrópolis y engendró con ella a un hijo. La joven Creúsa, tras dar a luz a su hijo, lo dejó abandonado en una cesta. Apolo recogió al recién nacido y se lo llevó misteriosamente a Delfos, donde llegó a ser servidor de un templo y fue llamado Ión por los sacerdotes, convirtiéndose en el antecesor de los jonios. Poco después, Creúsa contrae matrimonio con Juto, hijo de Heleno y de la ninfa Orseide. No consiguiendo tener descendencia, la pareja fue por fin a preguntar al oráculo délfico cómo podía conseguir un hijo. Les sorprendió que les dijeran que la primera persona que encontrarían al salir del templo sería su hijo. Éste era Ión, y Juto llegó a la conclusión de que lo había engendrado con alguna Ménade en las promiscuas orgías dionisíacas de Delfos muchos años antes. Ión no podía contradecirle y le reconoció como padre. Pero Creúsa se sintió vejada al descubrir que Juto podía tener hijos y ella no, y trató de dar muerte a Ión ofreciéndole una copa de vino envenenado. Pero Ión vertió primeramente una libación para los dioses y una paloma descendió para probar el vino derramado. La paloma murió y Creúsa corrió a refugiarse en el altar de Apolo. Cuando el vengativo Ión trató de arrastrarla afuera intervino la sacerdotisa y le explicó que él era hijo de Creúsa y de Apolo, pero que no se debía desengañar a Juto en la creencia de que él lo había engendrado con una Ménade. Luego, con Creúsa, Juto tuvo a Doro y a Aqueo. Ares sentía un desprecio tan profundo por los pleitos que nunca se presentó ante un tribunal como demandante y sólo lo hizo una vez como acusado, cuando los otros dioses le inculparon del asesinato voluntario de Halirrotio, hijo de Posidón, junto a la fuente del santuario de Asclepio. Se justificó alegando que había salvado a su hija Alcipe, de la casa de Cécrope, de ser violada por dicho Halirrotio. Como nadie había presenciado el incidente, excepto el propio Ares y Alcipe, quien, naturalmente, confirmó la declaración de su padre, el tribunal lo absolvió. Esta fue la primera sentencia pronunciada en un juicio por asesinato. A la colina en que se celebró la causa se la llamó Areópago, nombre que todavía lleva. La ascendencia de Dédalo es discutible. Algunos llaman a su madre Alcipe, otros Mérope y otros más Ifínoe; y todos le dan un padre diferente, aunque se conviene generalmente en que pertenecía a la casa real de Atenas, la cual pretendía descender de Erecteo. Era un herrero admirable, pues le había enseñado ese arte Atenea misma. Uno de sus aprendices, Talos, hijo de su hermana Policaste, o Pérdice, le había superado ya en su habilidad en el oficio cuando sólo tenía doce años de edad. Sucedió que un día, Talos encontró el maxilar de una serpiente o, según dicen algunos, el espinazo de un pez, y al ver que podía utilizarlo para cortar un palo por la mitad, lo copió en hierro y así invento la sierra. Este y otros inventos suyos —como la rueda de alfarero y el compás para trazar círculos— le valieron una gran reputación en Atenas, y Dédalo, que pretendía haber forjado la primera sierra, se sintió pronto insoportablemente celoso. Llevó a Talos al techo del templo de Atenea en la Acrópolis, le señaló ciertas vistas lejanas y de pronto le empujó y le hizo caer a tierra. Pero, a pesar de todos sus celos, no habría hecho daño a Talos si no hubiera sospechado que mantenía relaciones incestuosas con su madre Policaste. Dédalo corrió al pie de la Acrópolis y metió el cadáver de Talos en un saco con el propósito de enterrarlo en secreto. Cuando le interrogaron unos transeúntes, les explicó que había recogido piadosamente una serpiente muerta, como lo exigía la ley —lo que no era enteramente falso, pues Talos era un erectida—, pero había manchas de sangre en el saco y su crimen fue descubierto, y el Areópago le desterró por asesinato. Según otro relato, huyó antes que se viera el juicio. En cualquier caso, Dédalo marchó a Creta. Ahora bien, el alma de Talos —a quien algunos llaman Calo, Circino o Tántalo— voló en la forma de una perdiz, pero su cuerpo fue enterrado en el lugar en que había caído. Policaste se ahorcó al enterarse de su muerte y los atenienses erigieron en su honor un templo junto a la Acrópolis. Según Graves, a Hefesto se le describe a veces como hijo de Hera y Talos y a Talos como sobrino joven de Dédalo, pero Dédalo era un miembro subalterno de la casa de Erecteo, fundada mucho tiempo después del nacimiento de Hefesto. Estas discrepancias cronológicas son muy usuales en la mitología. Dédalo («inteligente» o «hábilmente forjado»), Talos («sufridor») y Hefesto («el que brilla de día») demuestran por la semejanza de sus atributos que sólo son títulos diferentes del mismo personaje mítico. Ícaro puede ser otro de sus títulos. Pues Hefesto, el dios herrero, se casó con Afrodita, a la que estaba consagrada la perdiz; la hermana de Dédalo, el herrero, se llamaba Pérdice («perdiz»); el alma de Talos, el herrero, levantó vuelo como una perdiz; una perdiz apareció en el entierro de Ícaro, el hijo de Dédalo. Además, Hefesto fue arrojado desde el Olimpo, y Talos fue arrojado desde la Acrópolis. Hefesto quedó rengo al caer; uno de los nombres de Talos era Tántalo («cojeando, o tambaleando»); la perdiz macho cojea en su danza amorosa sujetando un talón con el que se dispone a golpear a sus rivales. Parece que en la primavera se realizaba una danza erótica de la perdiz en honor de la diosa Luna, y que los bailarines varones renqueaban y llevaban alas. El mito de Dédalo y Talos, como su variante, el mito de Dédalo e Ícaro, parece combinar el rito de quemar al sustituto del rey solar, que se había puesto alas de águila en la hoguera de la primavera con los ritos de arrojar al pharmacos con alas de perdiz, un sustituto. El compás forma parte del misterio del forjador de bronce y es esencial para el dibujo exacto de círculos concéntricos cuando hay que forjar cuencos, yelmos o máscaras. De aquí que a Talos se le llamara Circino («el circular»), título que se refería tanto al curso del sol como al empleo del compás. Cuando hubo transcurrido un año desde su destierro, Orestes hizo una visita a Atenas, gobernada entonces por su pariente Pandión; o, según dicen algunos, por Demofonte. Se dirigió inmediatamente al templo de Atenea en la Acrópolis, se sentó y abrazó su imagen. Las Erinias negras no tardaron en llegar, jadeantes, pues habían perdido su rastro cuando cruzaba el Istmo. Aunque al principio nadie quiso recibirle porque sufría el odio de los dioses, poco después algunos se animaron a invitarlo a sus casas, donde se sentaba en una mesa separada y bebía de una copa de vino distinta. A las Erinias, que ya habían comenzado a acusarle ante los atenienses, se les unieron pronto Tindáreo y su nieta Erígone hija de Egisto y Clitemestra y, según dicen algunos, también Perileo, primo de Clitemestra e hijo de Icario. Pero Atenea, que había oído la súplica de Orestes desde el Escamandro, su territorio troyano recién adquirido, se apresuró a ir a Atenas, tomó juramento como jueces a los ciudadanos más nobles y convocó al Areópago para que juzgara el que era en aquel momento sólo el segundo caso de homicidio que se presentaba ante él. A su debido tiempo se realizó el juicio. Apolo se presentó como defensor y la mayor de las Erinias como fiscal. En un discurso elocuente Apolo negó la importancia de la maternidad, afirmando que la mujer no era más que el surco inerte en el que el marido deposita su semilla y declaró que la acción de Orestes estaba sobradamente justificada y que el padre era el único progenitor merecedor de ese nombre. Como los votos se dividieron en partes iguales, Atenea se declaró completamente en favor del padre y su voto decisivo favoreció a Orestes. Absuelto así honorablemente, volvió muy contento a Argólide y juró que sería un fiel aliado de Atenas mientras viviese. Las Erinias, no obstante, lamentaron fuertemente esta abolición de la antigua ley llevada a cabo por unos dioses advenedizos, y Erígone se ahorcó impulsada por la mortificación. Según Graves, La herencia matrilineal era uno de los axiomas tomados de la religión pre-helena. Puesto que todos los reyes tenían que ser necesariamente extranjeros que gobernaban en virtud de su casamiento con una heredera al trono, los príncipes reales aprendieron a considerar a su madre como el principal soporte del reino y el matricidio como un crimen inimaginable. Se les educaba de acuerdo con los ritos de la religión anterior, según la cual el rey sagrado (ejemplo Agamenón) había sido siempre engañado por su esposa diosa (ejemplo Clitemnestra), muerto por su heredero (ejemplo Egisto) y vengado por su hijo (ejemplo Orestes); sabían que el hijo nunca castigaba a su madre adúltera, quien había actuado con toda la autoridad de la diosa a la que servía. En la versión arcaica del mito de Orestes era sin duda un príncipe focense (como Pílades) quien mató ritualmente a Egisto al término de los ocho años de su reinado y se convirtió en el nuevo rey casándose con Crisótemis, la hija de Clitemnestra. Es muy improbable que Orestes, como nos cuentan los dramaturgos áticos, matara a Clitemnestra. Si lo hubiera hecho, Homero sin duda lo habría mencionado y no le habría llamado “semejante a los dioses” y, además, Homero, solamente escribe que mató a Egisto y no dice nada de que matase a su madre. Es posible que después, Orestes, se limitara a entregar a Clitemnestra a la justicia popular cosa que recomienda significativamente Tindáreo en el Orestes de Eurípides. El acceso al poder de las tribus aqueas debilitó gravemente la tradición matrilineal, pues, al parecer, el rey se las ingeniaba para reinar durante toda su vida natural. Con la “llegada de los dorios” al final del segundo milenio, la sucesión patrilineal se convirtió en regla. Fue entonces cuando se convino en el sistema familiar olímpico como una transacción entre los puntos de vista helénico y pre-helénico: una familia divina de seis dioses y seis diosas, encabezada por los soberanos Zeus y Hera. Pero tras una rebelión de la población pre-helénica, descrita en la Ilíada como una conspiración contra Zeus, Hera quedó subordinada a aquél, Atenea se declaró “totalmente a favor del padre” y al final Dionisio aseguró la preponderancia masculina en el consejo desalojando a Hestia. A este respecto hay que recordar que en el juicio de Orestes que tuvo lugar en el Areópago, y en el que estaban presentes todos los dioses, hubo empate de votos, empate que dirimió Atenea votando a favor de Orestes, pues Atenea había nacido sólo de un padre (Zeus) sin intervención de madre alguna. Nuevo ejemplo del triunfo del patriarcado sobre el matriarcado. En agradecimiento por su absolución, Orestes dedicó un altar a Atenea Belicosa, pero las Erinias amenazaron con que, si no se revocaba la sentencia, dejarían caer una gota de la sangre de sus corazones que haría estéril la tierra, arruinaría las cosechas y destruiría a todos los habitantes de Atenas. Pero Atenea calmó su ira mediante la lisonja: reconoció que eran mucho más sabias que ella y les sugirió que podían fijar su residencia en una gruta de Atenas, donde reunirían una multitud de adoradores, más de los que podían esperar hallar en ninguna otra parte. Contarían con altares domésticos apropiados para las deidades infernales, así como con sacrificios moderados, libaciones a la luz de las antorchas, primicias ofrecidas después de la consumación de matrimonio o del nacimiento de los hijos, e incluso asientos en el Erecteo. Si ellas aceptaban esta invitación, Atenea decretaría que ninguna casa en la que no se les rindiera culto pudiera prosperar; pero ellas, a cambio, debían comprometerse a invocar vientos favorables para sus barcos, fertilidad para su tierra y casamientos fecundos para los habitantes de su ciudad, así como a extirpar a los impíos, de modo que ella pudiera juzgar conveniente conceder a Atenas la victoria en la guerra. Las Erinias, tras una breve deliberación, aceptaron de buena gana las propuestas. Con expresiones de agradecimiento y de buenos deseos, y encantamientos contra los vientos perjudiciales, la sequía, el añublo y la sedición, las Erinias —a las que en adelante se las llamó Euménides— se despidieron de Atenea y fueron conducidas por su gente en una procesión con antorchas de jóvenes, matronas y ancianas (vestidas de púrpura y que llevaban la antigua imagen de Atenea) a la entrada de una profunda gruta situada en el ángulo sudeste del Areópago. Allí les ofrecieron los sacrificios adecuados y ellas se introdujeron en la gruta, que es ahora un templete oracular y un lugar de refugio para los suplicantes. En la gruta de las Euménides, en Atenas, sus tres imágenes no tienen un aspecto más terrible que el de los dioses infernales situados a su lado, a saber, Hades, Hermes y la Madre Tierra. Allí los que han sido absueltos de la acusación de asesinato por el Areópago sacrifican una víctima negra. Otras muchas ofrendas se hacen a las Euménides de acuerdo con la promesa de Atenea; y una de las tres noches que el Areópago destina cada mes a la vista de los juicios por asesinato, es asignada a cada una de ellas. Según Graves, la «sangre de los corazones» de las Erinias con la que estaba amenazada el Ática parece ser un eufemismo por la sangre menstrual. Un encantamiento inmemorial utilizado por las hechiceras que quieren maldecir una casa, un campo o un establo, consiste en correr desnudas a su alrededor, en sentido contrario al del movimiento del sol, nueve veces, mientras tienen la menstruación. Esta maldición es considerada más peligrosa para las cosechas, el ganado y los niños durante un eclipse lunar, y completamente inevitable si la hechicera es una virgen que tiene la menstruación por primera vez. Al marchar Teseo a Creta para derrotar al Minotauro, Egeo, su padre, le dio una vela blanca (en lugar de las velas negras que llevó en las otras dos ocasiones el barco que transportaba las víctimas para ser devoradas por el Minotauro) para que la izase a su regreso en señal de buen éxito. De regreso a Atenas, bien fuera por la aflicción que sentía por haber perdido a Ariadna, o bien por la alegría que le produjo ver la costa de Ática, de la que le habían mantenido apartado vientos prolongados, olvidó su promesa de izar la vela blanca. Egeo, que le esperaba en la Acrópolis, en el lugar donde se alza ahora el Templo de Atenea Nike, divisó la vela negra, se desmayó, cayó de cabeza al valle de abajo y murió. Pero algunos dicen que se arrojó deliberadamente al mar, que desde entonces se llama Egeo. Según Graves, el nuevo rey luchaba con el rey viejo y lo arrojaba, como pharmacos, desde la Roca Blanca al mar. En la ilustración que el mitógrafo ha interpretado mal evidentemente, la nave con la vela negra de Teseo tiene que haber sido una embarcación lista para salvar al pharmacos; tenía velas negras porque los pescadores del Mediterráneo embetunan habitualmente sus redes y velas para impedir que el agua salada las pudra. En el Areópago Céfalo es juzgado por la muerte de su esposa Procris y condenado a perpetuo destierro. Edipo, ciego y desahuciado y acompañado por su hija Antígona, llega a Colono en donde las Erinias, que tienen allí un bosquecillo, le persiguieron hasta matarlo. Teseo trasladó sus restos al santuario de las Euménides y lo lloró al lado de Antígona.