“Lo que está dentro del muro del santuario un sueño me prohibió describirlo, y es evidente que a los no iniciados no les es lícito ni siquiera conocer aquellas cosas que les está prohibido ver” (Pausanias. La Desripción de Grecia. Libro I, 38,4)

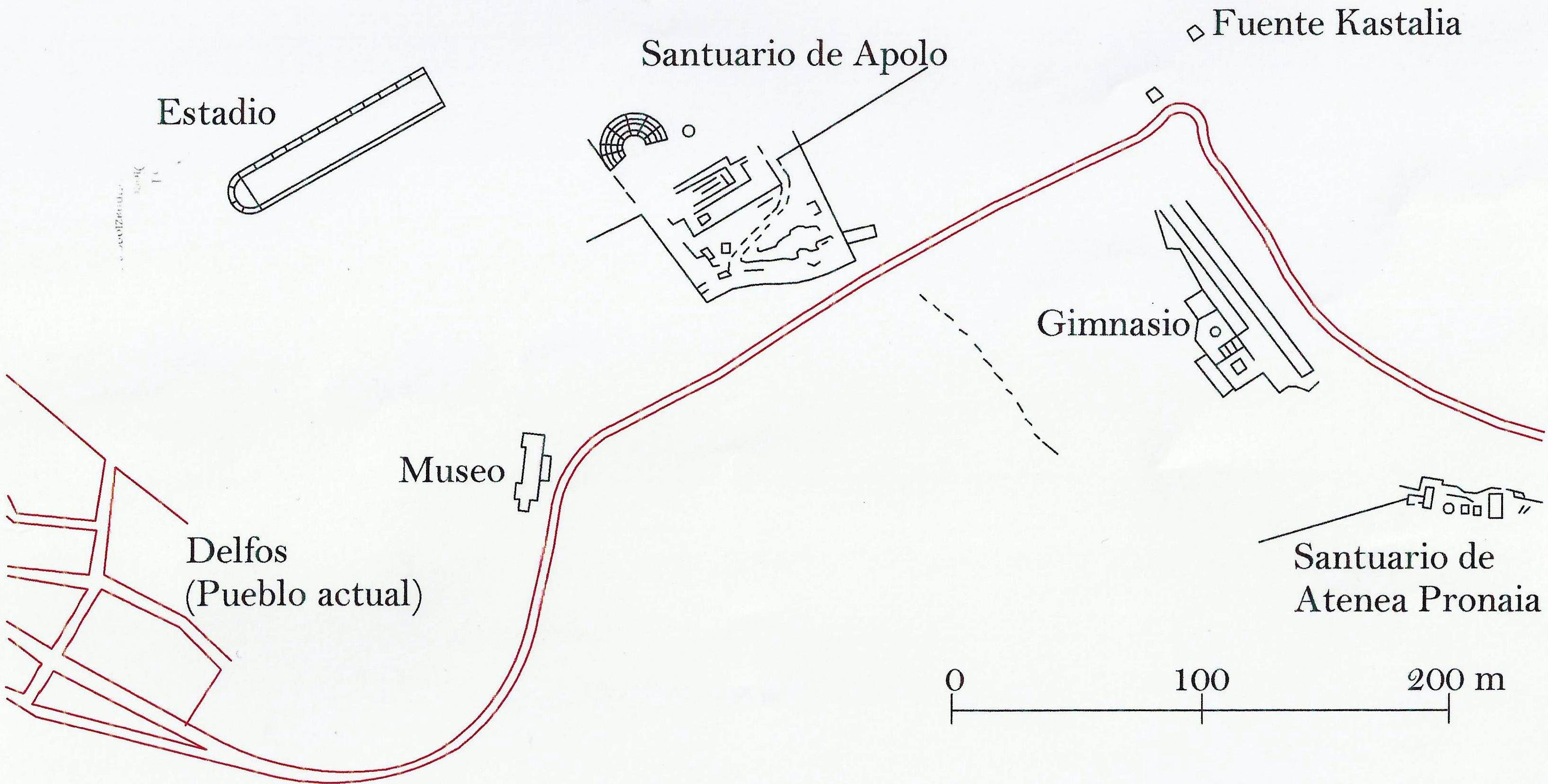

Desde Atenas se toma la PATHE con dirección a Lamía. En el enlace de Tebas abandonamos la autopista y nos dirigimos hacia Livadiá. Pasado Livadiá llegamos al pueblo de Αράχοβα. A unos 12 km está el santuario de Delfos.

En el periodo micénico, (1400 a.C. aprox.) un gran asentamiento ocupó la zona nordeste del recinto sagrado. Este asentamiento fue destruido a finales de la época micénica volviéndose a habitar en los tiempos geométricos. Pero es a finales del siglo VII a.C. cuando nos encontramos con un oráculo que goza ya de popularidad en todo el mundo antiguo y en el que se han edificado los primeros templos de piedra, dedicados, uno de ellos a Apolo y el otro a Atenea Pronaia. El santuario estaba originariamente gobernado por un colegio de sacerdotes, pero su creciente pujanza pronto originó problemas que no pudieron resolver por si mismos. Así, la ciudad de Κίρρα fue acusada a principios del siglo VI a.C. de ocupar tierras pertenecientes a Delfos y de aprovecharse de los peregrinos, robándoles y estableciendo elevados impuestos para permitirles desembarcar en su puerto y seguir el camino hacia Delfos. Fue entonces cuando el santuario pasó a ser administrado por una Anfictionía (asociación) de las 12 etnias que constituían el cuerpo principal del Helenismo y emprendió la Primera Guerra Sagrada (595 – 585 a.C.) que acabo con la destrucción de Κίρρα. Sin embargo, ello no enturbió la fama del santuario, que se extendió por todo el Mediterráneo, y potencias como Etruria y Lidia reclamaron el consejo del oráculo, entregándole valiosos regalos, levantando estatuas y construyendo thesauroi. Se instituyeron en 582 a.C. los Juegos Píticos, que se celebraban cada 4 años para conmemorar la vuelta del dios tras su marcha después de haber dado muerte a Pitón. Un incendio destruyó el templo de Apolo en el 548 a.C., pero fue reedificado con la ayuda de varias potencias extranjeras como Lidia y Egipto y de los Alcmeónidas, una familia noble de Atenas que se encontraba exiliada por orden de Pisístrato. La invasión persa del 480 a.C. no produjo daños en el santuario. La tradición atribuye la salvación del lugar sagrado a la intervención del dios junto con el héroe local Fílacos, cuando un corrimiento de tierras cerró el acceso al lugar. Después de las victorias griegas de Salamina, contra los persas y en Himera, contra los cartagineses, el santuario recibió objetos votivos de agradecimiento de toda Grecia. A mediados del siglo V a.C. los focidios recuperaron su poder político en Delfos y estalló la Segunda Guerra Sagrada (449 – 448 a.C.), como consecuencia de las disputas entre Esparta, que pretendía privar a los focidios de sus derechos sobre el santuario, y Atenas que defendía a los focidios. Los atenienses bajo el mando de Pericles ganaron la guerra y devolvieron a los focidios sus primitivos derechos. A pesar de que Atenas salió vencedora, la ciudad tuvo que concentrar sus esfuerzos en defender sus posiciones ante el inminente estallido de la guerra del Peloponeso, de forma que el santuario siguió bajo la administración de la Anfictionía. Delfos, debido a su prestigio e influencia, estaba sometida a presiones e intereses. Fue favorable a los dorios y a los partidos y regímenes aristocráticos, por lo que contrarió a los jonios más inclinados a la democracia. Así, en la guerra del Peloponeso se mostró favorable a los lacedemonios. En el 373 a.C. un corrimiento de tierras destruye el templo de Apolo. Con la ayuda de todo el mundo helénico empieza una nueva reconstrucción del templo, pero una Tercera Guerra Sagrada en el 356 a.C. la interrumpe. El motivo fue la ocupación del santuario durante 10 años por los focidios al mando de Filomelo, Onomarco, Faílo y Faleco, sucesivamente, que lucharon contra Tebas, que era por entonces la ciudad que dominaba la Anfictionia. La guerra terminó en el 346 a.C. tras la alianza de Filipo II de Macedonia con los tebanos. Una Cuarta Guerra Sagrada estalla en el 339 a.C., esta vez contra los locrios. Filipo II toma otra vez la iniciativa venciéndoles y aprovechándose para obtener más tarde la hegemonía macedonia en toda Grecia, después de la batalla de Queronea en el 338 a.C. En el 279 a.C. los tectósages, trocmos, tolistobogios y tolistoagios (gálatas) en su desplazamiento hacia Asia Menor invadieron la península balcánica y pasaron por Delfos, saqueando el santuario. La Liga Etolia salvó el santuario del peligro gálata en el 279 a.C., pero cayó bajo la esfera de influencia romana después de la batalla de Pidna, en el 168 a.C., en la que el romano Emilio Pablo venció a los macedonios. El declive de Delfos comenzó con la institución de Grecia como provincia romana. Las reformas de la Anfictionía que siguieron al saqueo del enclave por Sila en el 86 a.C. no fueron suficientes para revitalizar el centro, aun cuando tenían el respaldo de Augusto. Tampoco el apoyo de Adriano logro cambiar la situación. La decadencia de Delfos condujo a la institución de un arzobispado en el 380 d.C. Entonces, una aldea, Kastri, ocultó el sitio hasta que las excavaciones francesas le dieron nueva vida.

Años después del fracaso de la expedición de los Siete contra Tebas, los hijos de los siete paladines caídos en Tebas- conocidos como Epígonos- organizan una segunda expedición para vengar la muerte de sus padres. El oráculo de Delfos vaticina que esta vez la victoria será de los argivos si al frente de la empresa marcha Alcmeón, el hijo de Anfiarao. Pero él no deseaba atacar Tebas y discutió la conveniencia de la campaña con su hermano Anfíloco. Al ver que no lograban un acuerdo, sometieron la decisión a su madre Erifile. Como esta situación no se daba por primera vez, Tersandro, el hijo de Polinices, siguió el ejemplo de su padre: sobornó a Erifile con la túnica mágica que Atenea había dado a su hermana Harmonía y con el collar mágico que había dado a ésta Afrodita. Erifile se decidió por la guerra y Alcmeón asumió el mando. Tras la victoria sobre Tebas, Alcmeón se entera de la traición de su madre, que podía haber causado su propia muerte, y de la responsabilidad que también tuvo en la muerte de su padre por otro anterior soborno. Así pues, se dirigió al oráculo de Delfos para consultar si debía o no cometer el matricidio tal y como le había ordenado su padre. Apolo le comunica que Erifile merecía la muerte y Alcmeón, interpretando equivocadamente el oráculo, le da muerte por su propia mano, a la vez que su madre le maldecía gritando: “¡Tierras de Grecia y Asia y de todo el mundo: negad asilo a mi asesino!” Inmediatamente es perseguido por las Erinias y enloquecido se dirigió a Psófide donde es purificado por el rey Fegeo quien, además, le dio por esposa a su hija Arsinoe (o Alfesibea) a quien Alcmeón, como regalo de bodas, entrega el collar y la túnica que había llevado en su equipaje. Más tarde, Alcmeón se ve obligado a abandonar Psófide pues se decía que su presencia allí era la causa de que las tierras de labor se hubieran vuelto estériles. Vuelve otra vez Alcmeón al oráculo de Delfos y Apolo le revela que la única forma de verse libre de sus males es yéndose a habitar a una tierra que no existiera antes de la maldición de su madre, pues todas las tierras se volverían estériles cuando él las pisase. Según Graves, la continua facultad de Erifile de decidir entre la guerra y la paz es la característica más interesante de la fábula. El verdadero significado de su nombre “muchas hojas”, indica que era una sacerdotisa argiva del templo de Hera, a cargo de un oráculo de árbol, como el de Dodona. Si es así, ese árbol era probablemente un peral, consagrado a Hera. Tanto la guerra de los Siete contra Tebas como su continuación se las puede referir al siglo XIV a.C. Apolo, el hijo que tuvo Zeus con Leto, era sietemesino, pero los dioses se desarrollan rápidamente. Temis le alimentó con néctar y ambrosía y cuando amaneció el cuarto día pidió un arco y flechas, que Hefesto le proporcionó inmediatamente. Dejó Délos y se dirigió directamente al monte Parnaso, donde acechaba la serpiente Pitón, enemiga de su madre, y la hirió gravemente con sus flechas. Pitón huyó al Oráculo de la Madre Tierra en Delfos, pero Apolo se atrevió a seguirla al interior del santuario y allí la mató, junto al precipicio sagrado. La Madre Tierra informó de ese ultraje a Zeus, quien no sólo ordenó que Apolo fuese a Tempe para purificarse, sino que además instituyó los Juegos Píticos en honor de Pitón, los cuales debía presidir como penitencia. Cuando regresó a Grecia Apolo fue en busca de Pan, el desacreditado y viejo dios arcadio de patas de cabra y, después de engatusarle para que le revelara el arte de la profecía, se apoderó del Oráculo de Delfos y retuvo a su servicio a su sacerdotisa, llamada la Pitonisa. Según Graves, la historia de Apolo es confusa. Los griegos le hicieron hijo de Letó, pero era también un dios de los Hiperbóreos («hombres de más allá del Viento Norte»). Délos era el centro de este culto hiperbóreo. Pero al mito se le ha dado un carácter político: se dice que Pitón fue enviado contra Letó por Hera, quien le había dado a luz partenogenéticamente, para mortificar a Zeus; y Apolo, después de matar a Pitón se apodera del templo oracular de la Madre Tierra en Delfos, pues Hera era la Madre Tierra en su aspecto profético. Parece que ciertos helenos del norte, aliados con los tracio-libios, invadieron la Grecia central y el Peloponeso, donde se les opusieron los adoradores pre-helenos de la diosa Tierra, pero se apoderaron de sus principales templos oraculares. En Delfos destruyeron la sagrada serpiente oracular —una serpiente análoga se mantenía en el Erecteón de Atenas— y se hicieron cargo del oráculo en nombre de su dios Apolo Esminteo. Esminteo («ratón»), tenía como emblema un ratón sanativo. Los invasores convinieron en identificarlo con el Apolo de los Hipeboros adorado por sus aliados. Para aplacar a la opinión local de Delfos se instituyeron juegos fúnebres regulares en honor del héroe muerto Pitón y mantuvieron en su puesto a su sacerdotisa. Hera, ofendida por los excesos de Heracles, lo enloqueció. En primer lugar atacó a su querido sobrino Yolao, el hijo mayor de Ificles, quien consiguió escapar a sus violentas arremetidas; y luego, tomando por enemigos a seis de sus propios hijos, los mató y arrojó sus cuerpos al fuego, juntamente con otros dos hijos de Ificles con quienes realizaban ejercicios militares. Cuando Heracles recobró la razón se encerró en una habitación oscura durante varios días, evitando toda comunicación con seres humanos y, después de ser purificado por el rey Tespio, fue a Delfos, para preguntar qué debía hacer. La Pitonisa le aconsejó que residiera en Tirinto, sirviera a Euristeo durante doce años y realizara los trabajos que le impusiese, en compensación por lo cual se le concedería la inmortalidad. Cuando Heracles volvió a Tebas una vez terminados sus trabajos, dio a Mégara, su esposa, que entonces tenía treinta y tres años, en matrimonio a su sobrino y auriga Yolao, que tenía sólo dieciséis, haciendo la observación de que su unión con ella había sido desdichada. Luego buscó una esposa más joven y más afortunada; y, habiéndose enterado de que su amigo Éurito, hijo de Melanio, rey de Ecalia, había ofrecido casar a su hija Yole con el arquero que pudiera disparar sus flechas a mayor distancia que él y que sus cuatro hijos, se encaminó hacia allá. Apolo le había dado a Éurito un excelente arco y le había enseñado él mismo a manejarlo, y ahora Éurito afirmaba que superaba al dios en puntería; sin embargo, a Heracles no le resultó nada difícil vencer esta prueba. El resultado desagradó a Éurito excesivamente y, cuando se enteró de que Heracles había repudiado a Mégara después de asesinar a sus hijos, se negó a concederle la mano de Yole. Después de beber mucho vino para adquirir confianza, le dijo a Heracles: «Nunca podrías compararte conmigo y con mis hijos como arquero si no empleases de mala fe flechas mágicas que no pueden errar el blanco. Declaro esta competencia nula y, en todo caso, yo no confiaría mi amada hija a un rufián como tú. Además, eres esclavo de Euristeo y, como es claro, sólo mereces que te apalee un hombre libre.» Dicho eso, expulsó a Heracles del palacio. Heracles no tomó represalias inmediatamente, como podía haber hecho muy bien, pero juró vengarse. Tres de los hijos de Éurito a saber, Deyón, Clito y Toxco, habían apoyado a su padre en sus deshonestas pretensiones. Sin embargo, el mayor, que se llamaba Ífito, declaró que Yole, con toda justicia, debía haber sido entregada a Heracles; y cuando, poco tiempo después, doce yeguas madres de fuertes cascos y doce robustos muletos desaparecieron de Eubea, se negó a creer que Heracles era el ladrón. En realidad, los había robado un ladrón muy conocido llamado Autólico, quien les cambió mágicamente el aspecto y los vendió al confiado Heracles como si fueran suyos. Ífito siguió las huellas de las yeguas y los muletos y descubrió que llevaban hacia Tirinto, lo que le hizo sospechar que, después de todo, Heracles se vengaba del insulto que le había inferido Éurito. Al encontrarse de pronto frente a frente con Heracles, quien acababa de volver de rescatar a Alcestis, ocultó sus sospechas y se limitó a pedirle que le aconsejara al respecto. Heracles no reconoció por la descripción de Ífito a los animales que le había vendido Autólico, y con su cordialidad habitual prometió buscarlos si Ífito consentía en ser su huésped. Sin embargo, adivinó que se le tenía por sospechoso de robo, lo que amargó su corazón sensible. Después de un gran banquete llevó a Ífito a lo alto de la torre más elevada de Tirinto y le dijo: «Mira a tu alrededor y dime si tus yeguas están paciendo por estos alrededores.» «No las veo», confesó Ífito. «Entonces, me has acusado falsamente en tu corazón de ser un ladrón», gritó Heracles, furioso, y lo arrojó desde lo alto de la torre. Heracles fue poco después a ver a Neleo, el rey de Pilos, y le pidió que le purificara, pero Neleo no quiso hacerlo, porque Éurito era aliado suyo. Y ninguno de sus hijos, con excepción del menor, Néstor, quiso recibir a Heracles, quien por fin convenció a Deífobo, el hijo de Hipólito, para que le purificara en Amidas. Sin embargo, seguía teniendo malos sueños y fue a preguntar al oráculo de Delfos cómo podía librarse de ellos. La pitonisa Jenoclea se negó a responder a esa pregunta. «Asesinaste a tu huésped —le dijo—. ¡Yo no tengo oráculos para los que son como tú!» «¡Entonces me veré obligado a instituir un oráculo propio!» exclamó Heracles. Dicho eso, despojó al templo de sus ofrendas votivas e inclusive se llevó el trípode en el que se sentaba Jenoclea. Apolo, indignado por esa acción, luchó con Heracles, hasta que Zeus separó a los combatientes con un rayo y les obligó a estrecharse las manos amistosamente. Heracles devolvió el trípode sagrado y los dos juntos fundaron la ciudad de Gitio, donde ahora se alzan juntas en la plaza del mercado las imágenes de Apolo, Heracles y Dioniso. Entonces Jenoclea le dio a Heracles el siguiente oráculo: «Para librarte de tu aflicción debes ser vendido como esclavo durante todo un año y el precio que obtengas debe ser entregado a los hijos de Ífito. Zeus está enojado porque has violado las leyes de la hospitalidad, cualquiera que haya sido la provocación.» «¿De quién debo ser esclavo?», preguntó Heracles humildemente. «La reina Ónfale de Lidia te comprará», contestó Jenoclea. Según Graves, la locura era la excusa griega clásica por el sacrificio de los niños. La verdad es que los niños que sustituían al rey sagrado eran quemados vivos después de que él hubiese permanecido escondido durante veinticuatro horas en una tumba, simulando estar muerto, y reapareciendo luego para reclamar el trono una vez más. En la sociedad matrilineal el divorcio de una esposa regia implica el abandono del reino que ha constituido su parte matrimonial; y parece probable que, una vez relajadas en Grecia las convenciones antiguas, un rey sagrado podía evitar la muerte al final de su reinado abandonando su reino y casándose con la heredera de otro. Si es así, la objeción de Éurito a Heracles como su yerno no sería que había matado a sus hijos —las víctimas anuales sacrificadas mientras reinaba en Tebas—, sino que había eludido el deber regio de morirse. Las yeguas pueden haber figurado en el sacrificio con ocasión del casamiento de Heracles y Yole, cuando él llegó a ser rey de Ecalia. Ífito, en todo caso, es el sustituto del rey arrojado desde las murallas tebanas al final de cada año, o en cualquier otro momento para aplacar a alguna divinidad irritada. Que Heracles se apoderara del trípode de Delfos se refiere, al parecer, a una toma del templo por los dorios; así como el rayo lanzado por Zeus entre Apolo y Heracles se refiere a la decisión de que a Apolo se le debía permitir que mantuviera su Oráculo en vez de cederlo a Heracles con la condición de que sirviera los intereses dorios como patrón de los dimanos, una tribu perteneciente a la Liga Doria. Era notorio que los espartanos, que eran dorios, dominaban al Oráculo de Delfos en la época clásica. Teseo, a la edad de dieciséis años hizo una visita a Delfos y ofreció a Apolo el primer cabello que le habían cortado al llegar a la virilidad. Sólo se afeitó, no obstante, la parte delantera de la cabeza. Era ya un joven fuerte, inteligente y prudente y Etra, su madre, lo llevó a la roca bajo la cual Egeo había ocultado la espada y las sandalias y le refirió la historia de su nacimiento. Teseo no tuvo dificultad para mover la roca, a la que desde entonces se le llama la «Roca de Teseo», y recuperó las prendas. Sin embargo, a pesar de las advertencias de Piteo, un amigo de su padre Egeo, y de los ruegos de su madre, no quiso ir a Atenas por la ruta segura del mar, sino que insistió en viajar por tierra, impulsado por el deseo de emular las hazañas de su primo hermano Heracles, a quien admiraba mucho. Según Graves, las sandalias y la espada son antiguos símbolos de realeza; la extracción de una espada de una roca parece haber formado parte del ritual de la coronación en la Edad de Bronce. Como a esta roca se la llama tanto Altar de Zeus el Fuerte como Roca de Teseo, puede suponerse que «Zeus» y «Teseo» eran títulos alternativos del rey sagrado que era coronado allí y armado por la diosa. A Delfos se dirige Pelias, rey de Yolco, quien deseando evitar desgracias futuras consulta el oráculo de Apolo, que le previene entonces contra “el hombre con una sola sandalia” Así, un día en que se hallaba en la costa del mar con un grupo de príncipes aliados para hacer un sacrificio solemne a Posidón su mirada se fijó en un joven magnesio alto y de larga cabellera, vestido con una túnica de cuero muy ajustada y una piel de leopardo. Estaba armado con dos lanzas de ancha hoja y llevaba solamente una sandalia. Había perdido la otra sandalia en el fangoso río Anauro a causa de la estratagema de una vieja que, apostada en el otro lado del río, suplicaba a los transeúntes que la pasaran a la otra orilla. Nadie se compadecía de ella, hasta que aquel joven desconocido se ofreció cortésmente a llevarla en su ancha espalda. Pero se tambaleó bajo el peso, pues la vieja era nada menos que la diosa Hera disfrazada. Pelias había ofendido a Hera al no hacerle los sacrificios de costumbre y estaba decidida a castigarle por su negligencia. Cuando Pelias preguntó al desconocido rudamente: «¿Quién eres y cómo se llama tu padre?» el otro contestó que Quirón, su padre adoptivo, le llamaba Jasón. Pelias le miró funestamente y le preguntó de pronto: —¿Qué harías si un oráculo te anunciase que uno de tus conciudadanos estaba destinado a matarte? —Lo enviaría a Cólquide en busca del vellocino del carnero de oro —contestó Jasón, sin saber que Hera había puesto esas palabras en su boca—. Y te ruego me digas con quién tengo el honor de conversar. Cuando Pelias reveló su identidad, Jasón no se alteró. Audazmente reclamó el trono que le había usurpado Pelias, aunque no los rebaños y vacadas que lo habían acompañado, y como le apoyaron firmemente su tío Peres, rey de Peras, y Amitaón, rey de Pilos, quienes habían ido a tomar parte en el sacrificio, Pelias no se atrevió a negarle sus derechos de nacimiento. —Pero antes —insistió— te exijo que libres a nuestro querido país de una maldición. Jasón se enteró entonces de que a Pelias le acosaba el ánima de Frixo, que había huido de Orcómeno una generación antes, montado en el lomo de un carnero divino, para evitar que lo sacrificaran. Se refugió en Cólquide, donde cuando murió se le negó el entierro adecuado; y según el oráculo de Delfos, el territorio de Yolco, donde se habían establecido muchos de los parientes minias de Jasón, nunca prosperaría si su ánima no era conducida a su patria en una nave, juntamente con el vellón del carnero de oro. El vellón colgaba de un árbol en el bosque de Ares Cólquido, guardado noche y día por un dragón que nunca dormía. Pelias declaró que una vez que se realizase esa hazaña piadosa renunciaría de buena gana al reino, que se estaba convirtiendo en una carga para un hombre de edad tan avanzada como él. Jasón no podía negarle a Pelias ese servicio y en consecuencia se dirigió a Delfos para pedir consejo sobre el modo en que había de organizar esa expedición. El dios le indica entonces que convoque en Págasa alos más valerosos varones de la Hélade. Así pues, Jasón envió heraldos a todas las cortes de Grecia pidiendo voluntarios dispuestos a embarcarse con él. También consiguió que el tespio Argo le construyera un navio de cincuenta remos; lo hizo en Págasas, con madera curada del monte Pelión; después de lo cual Atenea misma puso un mástil oracular en la proa del Argo, cortado del roble de su padre Zeus en Dodona. Según Graves, el mito de Pelias y Diomedes —el nombre original de Jasón— parece haber sido acerca de un príncipe abandonado en una montaña, criado por cuidadores de caballos y al que impuso trabajos aparentemente imposibles el rey de una ciudad vecina, no necesariamente un usurpador: como el uncimiento de toros que respiraban fuego, y la conquista de un tesoro guardado por un monstruo marino. Jasón, medio muerto en las fauces del monstruo marino, es el tema de obras de arte etruscas. Su recompensa sería casarle con la heredera del trono. Mitos análogos son comunes en la mitología celta y al parecer se refieren a las pruebas rituales del coraje de un rey antes de su coronación. La sandalia única de Jasón demuestra que era un combatiente. Los guerreros etolios eran famosos por su costumbre de hacer la guerra con sólo el pie izquierdo calzado, recurso que también adoptaron durante la guerra del Peloponeso los de Platea para maniobrar mejor en el barro. La causa de que el pie del lado del escudo, y no el del lado del arma, estuviese calzado puede haber sido que se adelantaba en la lucha cuerpo a cuerpo y podía utilizarse para golpear al adversario en la ingle. Por esto el izquierdo era el pie hostil y nunca se ponía en el umbral de la casa de un amigo. La disputa entre Hera y Pelias por no haberle hecho sacrificios indica la tensión que existía entre la dinastía aquea que rendía culto a Posidón en Yolco y sus subditos eolo-magnesios que rendían culto a la diosa. En Delfos Neoptólemo encuentra la muerte amanos de Orestes, en venganza de éste por haberle quitado a su prometida Hermíone, cuando se hallaba preso de la locura, y haberle reprochado duramente el asesinato de Clitemnestra. Pausanias sitúa la muerte del héroe junto al hogar del interior del templo, al lado del ádyton. En realidad, el verdadero causante del conflicto entre Orestes y Neoptólemo había sido Menelao, quien había prometido a ambos la mano de su hija Hermíone: al primero antes de partir hacia Troya y al segundo durante el largo asedio. Por otro lado, las fuentes literarias difieren en cuanto a la autoría de la muerte de Neoptólemo: algunos autores la atribuyen directamente a Orestes mientras que otros hablan de éste como maquinador de ciertas acusaciones de saqueo contra la víctima y señalan como autores del crimen a Maquereo el focense o a los propios delfios. A Delfos se dirige Edipo deseando conocer la verdadera identidad de sus progenitores. El dios no accede a revelársela, pero le aconseja no regresar a su patria, pues, de lo contrario, habrá de dar muerte a su padre y yacer seguidamente con su madre. Conmocionado por el oráculo, Edipo decide apartarse de Corinto y de aquéllos a quienes cree sus verdaderos padres, tomando entonces el camino de Tebas. Orestes, quien había llegado a la edad viril, hizo una visita al Oráculo de Delfos para preguntar si debía o no destruir a los asesinos de su padre. La respuesta de Apolo, autorizada por Zeus, fue que si no vengaba a Agamenón se convertiría en un paria de la sociedad, se le prohibiría la entrada en todo altar o templo y enfermaría de una lepra que devora la carne y hace que brote en ella un moho blanco. Se le recomendó que hiciera libaciones junto a la tumba de Agamenón, que dejara un rizo de su cabello sobre ella y, sin ayuda de compañía alguna de lanceros, impusiera astutamente el castigo debido a los asesinos. Al mismo tiempo la Pitonisa observó que las Erinias no perdonarían fácilmente un matricidio y, en consecuencia, en nombre de Apolo, dio a Orestes un arco de asta con el que podría rechazar sus ataques si se hacían insoportables. Después de cumplir sus órdenes, Orestes debía volver a Delfos, donde Apolo le protegería. Todavía perseguido por las Erinias que no habían hecho caso de las palabras elocuentes de Atenea, Orestes fue desesperado a Delfos, donde se tendió en el suelo del templo y amenazó con quitarse la vida si Apolo no lo salvaba de sus azotes. En respuesta, la Pitia le ordenó que se embarcara para el Bósforo y navegara hacia el norte a través del Mar Negro; sus infortunios no terminarían hasta que se apoderase de una antigua imagen de madera de Artemis adorada en su templo del Quersoneso táurico y la llevara a Atenas, o (según dicen algunos) a Argólide. Los Epígonos al conquistar la ciudad de Tebas demolieron las murallas y recogieron el botín. Enviaron la mejor parte a Apolo en Delfos, incluyendo a la hija de Tiresias, Manto o Dafne, que se había quedado en la ciudad y que llegó a ser su pitonisa. Después Apolo la envió a Colofón en Jonia, donde se casó con Racio, rey de Caria; su hijo fue Mopso, el famoso adivino. EL ORÁCULO Gaia, la madre de los dioses, fue la primera Pitonisa en el santuario délfico. Después ocupó su sitio su hija Temis. A ésta sucedió otra hija de Gaia, la titánide Φοίβη, que regaló el santuario a Apolo cuando nació, de ahí el epónimo de Φοίβος. Éste construyó aquí el primer templo y después mató a la serpiente Pitón, guardiana del oráculo de Gaia, cerca de una fuente. Y puesto que había manchado sus manos con un asesinato, se fue durante ocho años a trabajar como sirviente del rey Admeto para purificarse. Y luego volvió puro y limpio y se convirtió en el único señor del oráculo. Por otra parte, Zeus, queriendo saber cuál era el centro de la tierra, envió desde los dos extremos del mundo dos águilas. Las aves sagradas se encontraron en Delfos, lo que significaba que éste era el centro, el ombligo, el “ονφαλός” de la tierra. La Pitia (del antiguo verbo pythésthai, que significa indagar, preguntar al oráculo) era inspirada directamente por Apolo y hablaba en su nombre. Ella era simplemente una médium. La Pitia era una mujer que había cumplido los 50 años. No era necesario que fuera virgen, pero desde el momento en que asumía las funciones religiosas era necesario que abandonase a su marido y a sus hijos, se instalase en una casa dentro del santuario y observase una serie de reglas sagradas. A pesar de su edad vestía ropas de muchacha, señal de su pureza virginal de su vida. Antiguamente la Pitia era única, pero cuando las necesidades del oráculo crecieron fue necesario contar con dos más. La Pitia se sentaba en el trípode que era a su vez el trono de Apolo. Pero antes de sentarse había que saber si el dios consentía en pronunciar oráculos. Para ello traían un cabrito y antes de su sacrificio lo mojaban en agua fría; y si temblaba fuertemente desde la cabeza hasta los pies significaba que el dios estaba propicio. Si no, la Pitia no se sentaba en el trípode oracular. Antes del siglo VI a.C., el oráculo funcionaba sólo una vez al año, concretamente el 7 del mes de Βυσίος (Febrero – Marzo), día del nacimiento de Apolo. Más tarde funcionaba el día 7 de cada mes, a excepción de los tres meses de invierno, cuando el dios abandonaba el santuario para viajar al país de los Hiperbóreos, dejando su puesto a Diónisos, que era adorado al lado de Apolo, dentro del mismo templo. Este día, la Pitia iba de madrugada a la fuente Kastalia a purificarse y después, en el hogar sagrado, se bañaba en incienso preparado con hojas de laurel. Mientras tanto, los sacerdotes celebraban la ceremonia referida del cabrito. Si el dios había dado su consentimiento se le sacrificaba en el altar que estaba frente al templo. En el intervalo entre el baño del cabrito y su sacrificio, sacerdotes y peregrinos se purificaban también en la fuente Kastalia. Una vez que todos estaban preparados se dirigían en procesión festiva hacia el templo, llenos de temor y esperanza. Representantes de las ciudades permanecían en pie fuera del templo para ofrecer antes el “πέλανο” en el altar, una ofrenda que habían comprado a un alto precio en el propio santuario. Era el primer pago del creyente en el santuario délfico. Después entraban por riguroso turno en el recinto del templo. Aquí tenía lugar el sacrificio del cabrito en el altar, donde crepitaba el fuego. La Pitia aprovechaba para sentarse en el trípode en el ádyton del templo, los sacerdotes permanecían en pie a su lado y el creyente, que sólo podía ser hombre, se sentaba en un extremo después de haber formulado su pregunta al sacerdote, de forma oral o escrita. Nadie veía a la Pitia. El sacerdote le trasladaba la pregunta y ésta, en pleno éxtasis, le respondía al sacerdote, quien podía escribirla en forma de hexámetro. El peregrino recogía la respuesta y se iba. Como sólo unos pocos de los que querían la respuesta del dios podían conseguirla en el pequeñísimo periodo de tiempo de nueve días al año, ya desde los tiempos antiguos se daba respuesta a las preguntas de los creyentes de otra forma llamada cliromancia (de κλήρος, rifa). Con este procedimiento se daban oráculos todos los días, ya no dentro del ádyton, sino en público, y éste parece ser el modo más habitual de responder a preguntas sencillas y concretas, en las que las respuestas eran o un sí o un no, respuestas que, mediante algún procedimiento de resultados aleatorios, daban los sacerdotes.

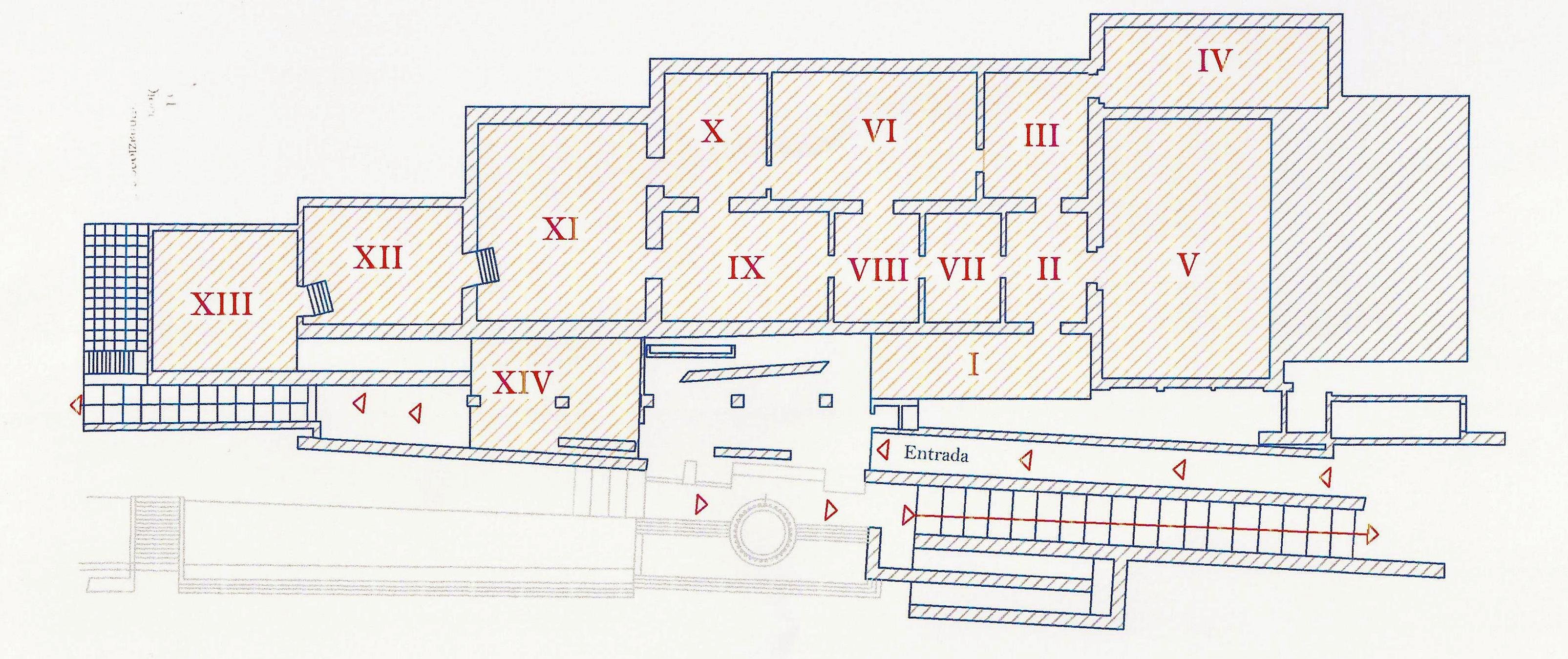

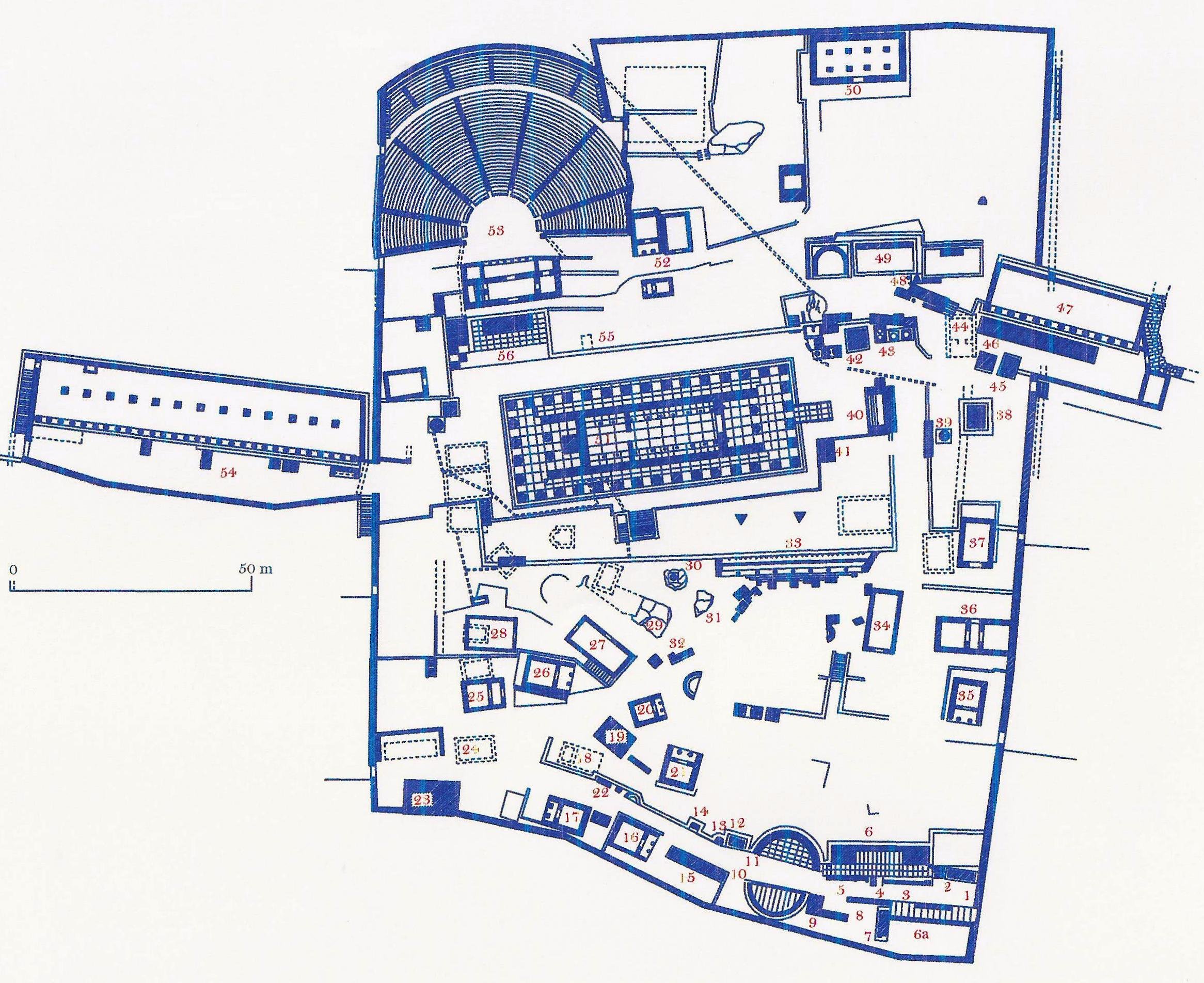

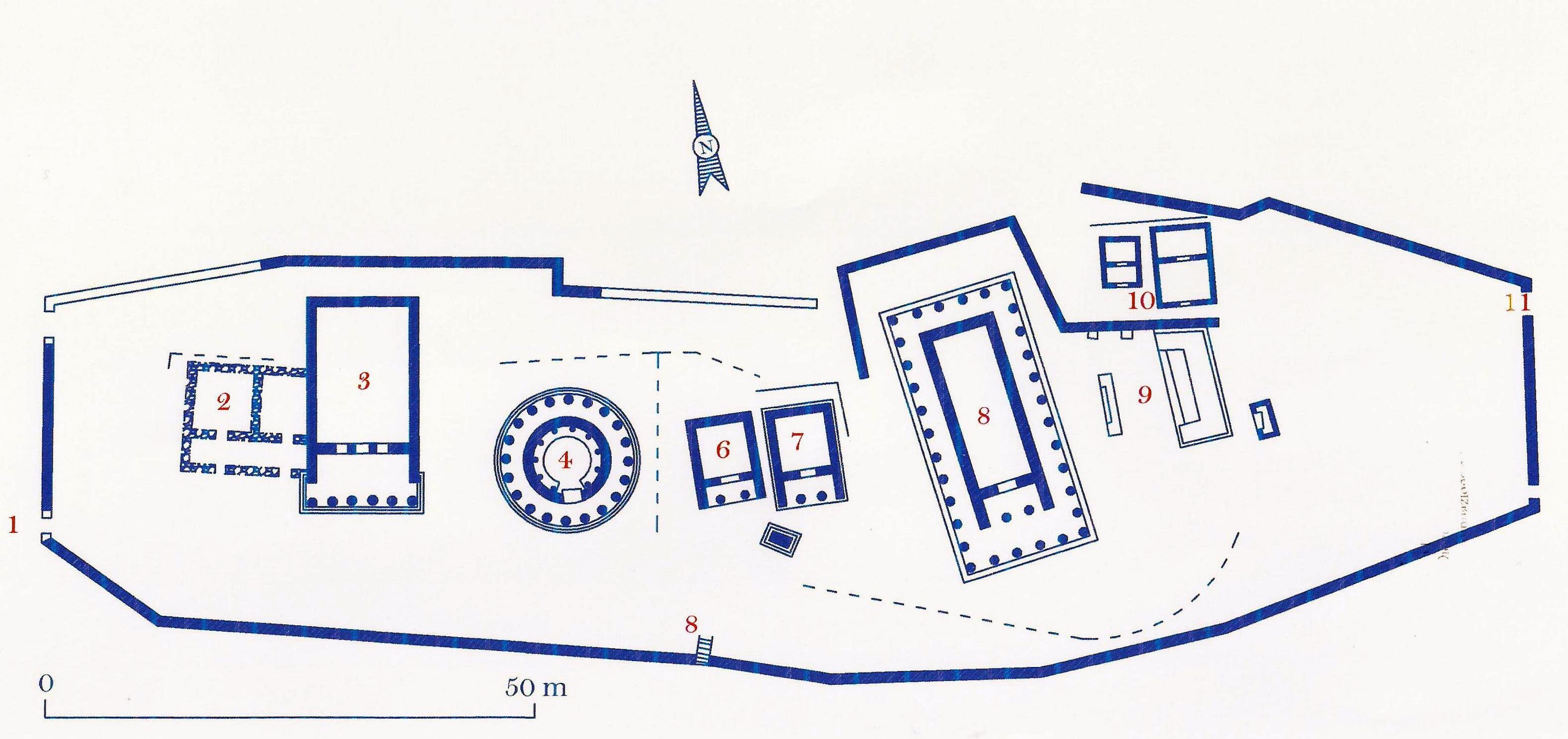

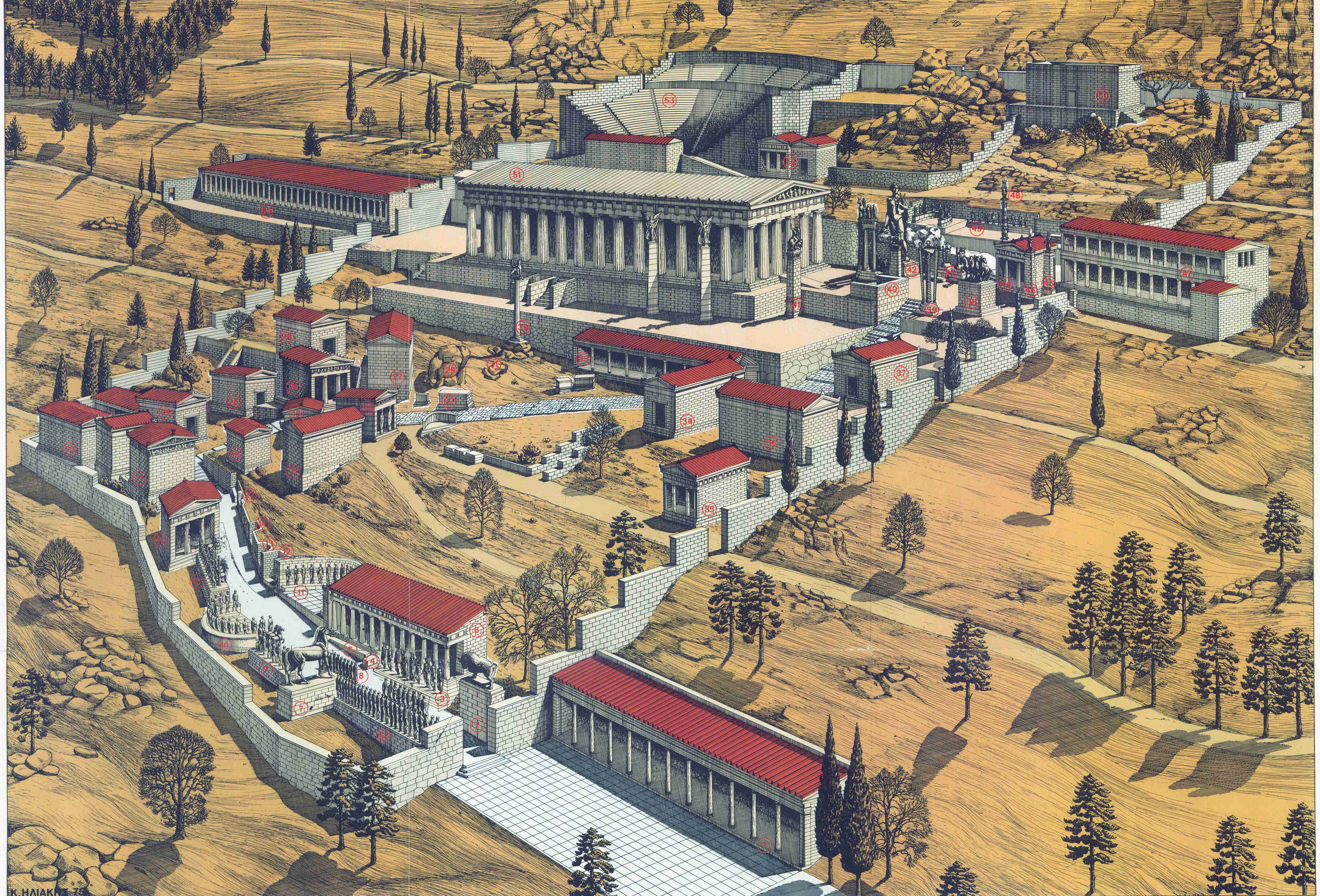

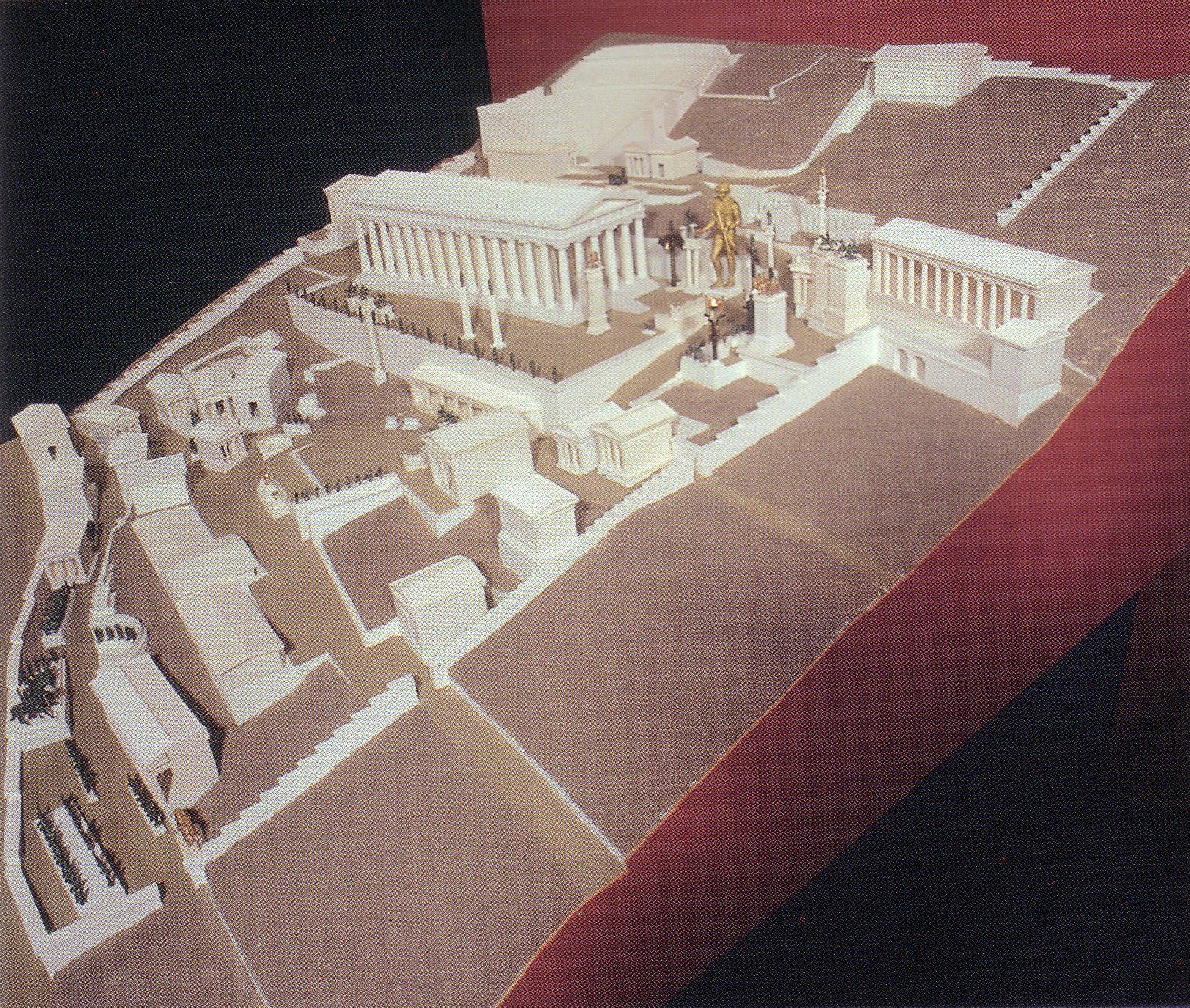

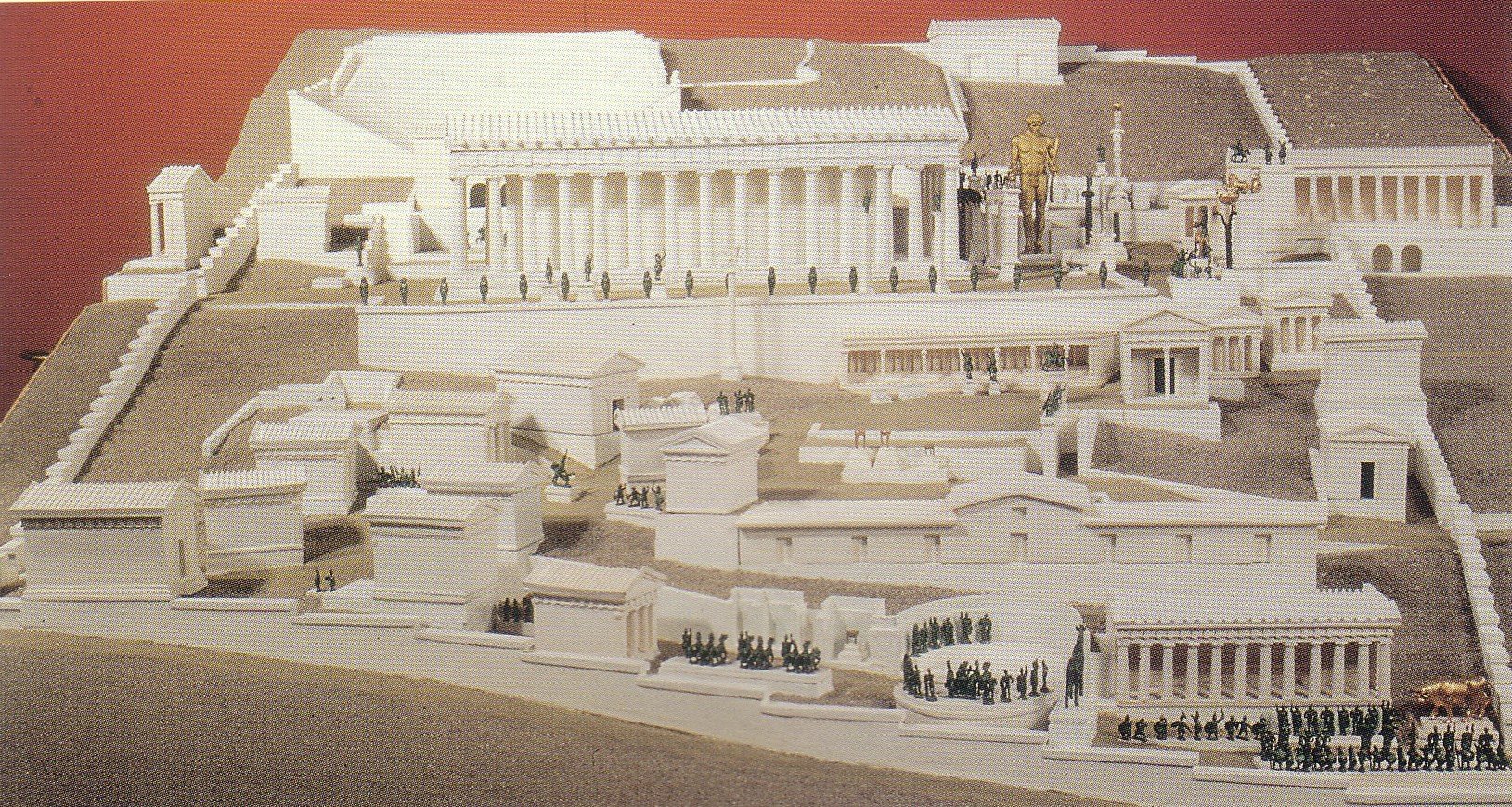

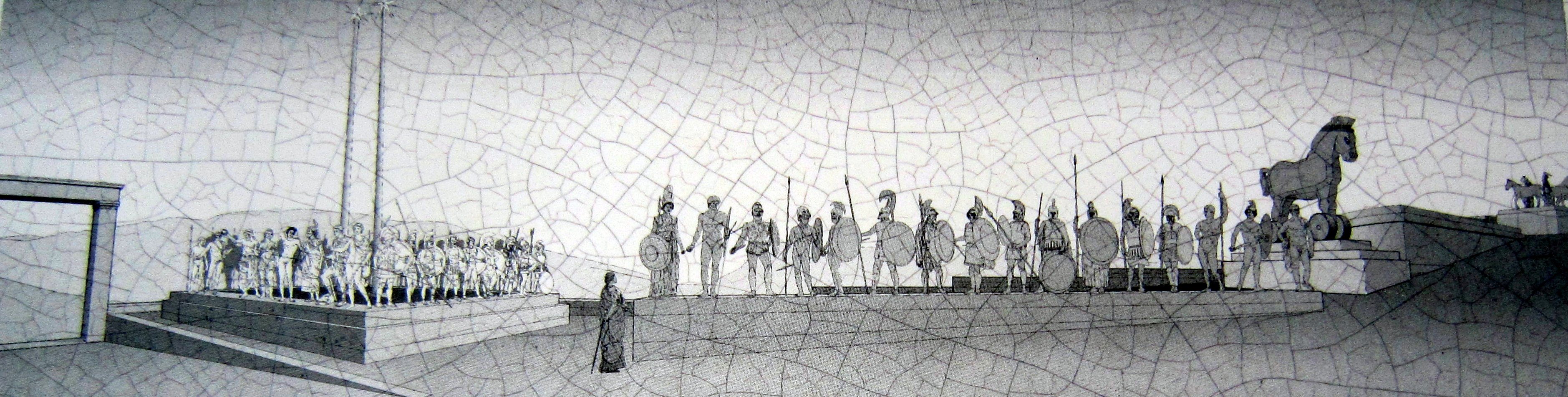

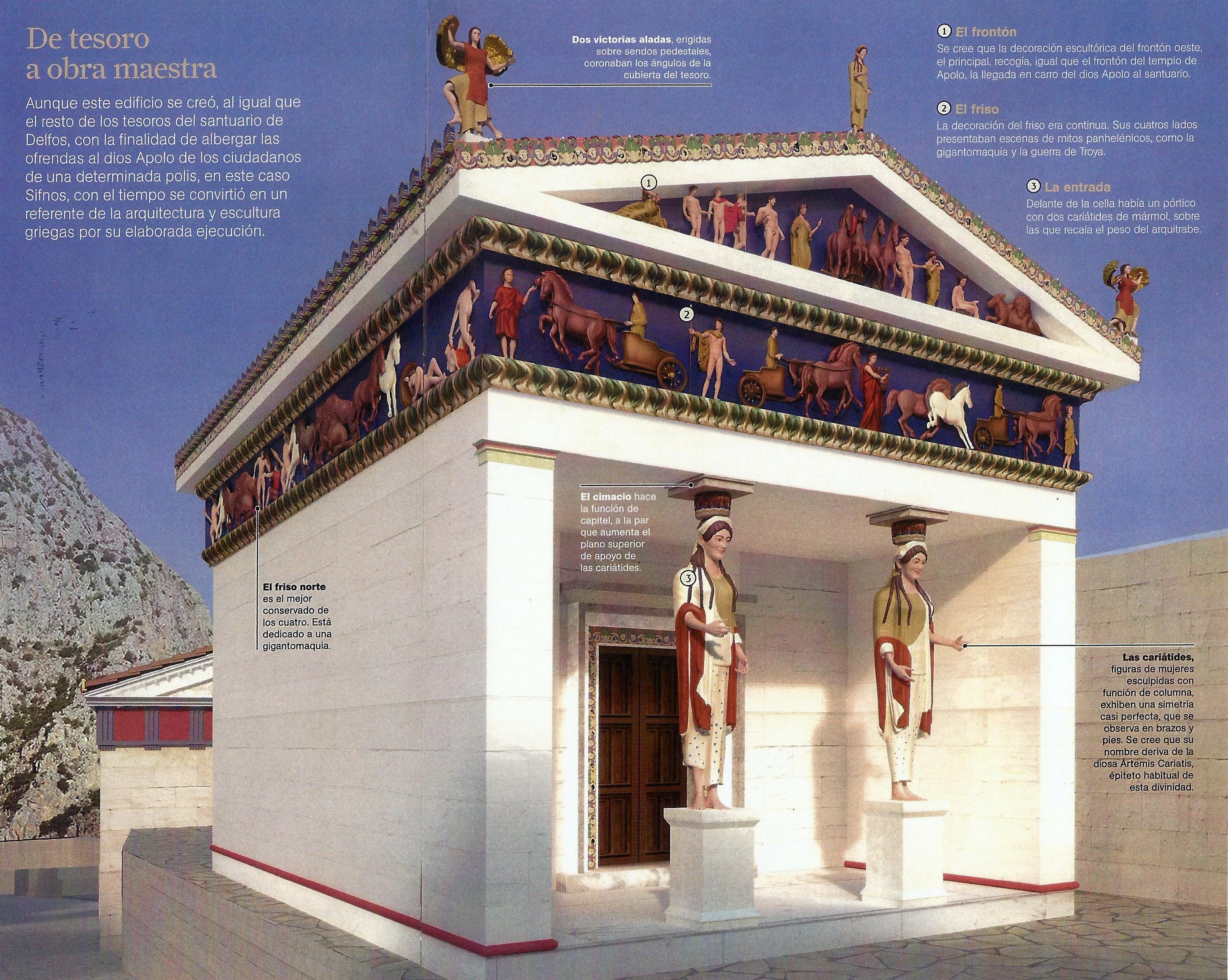

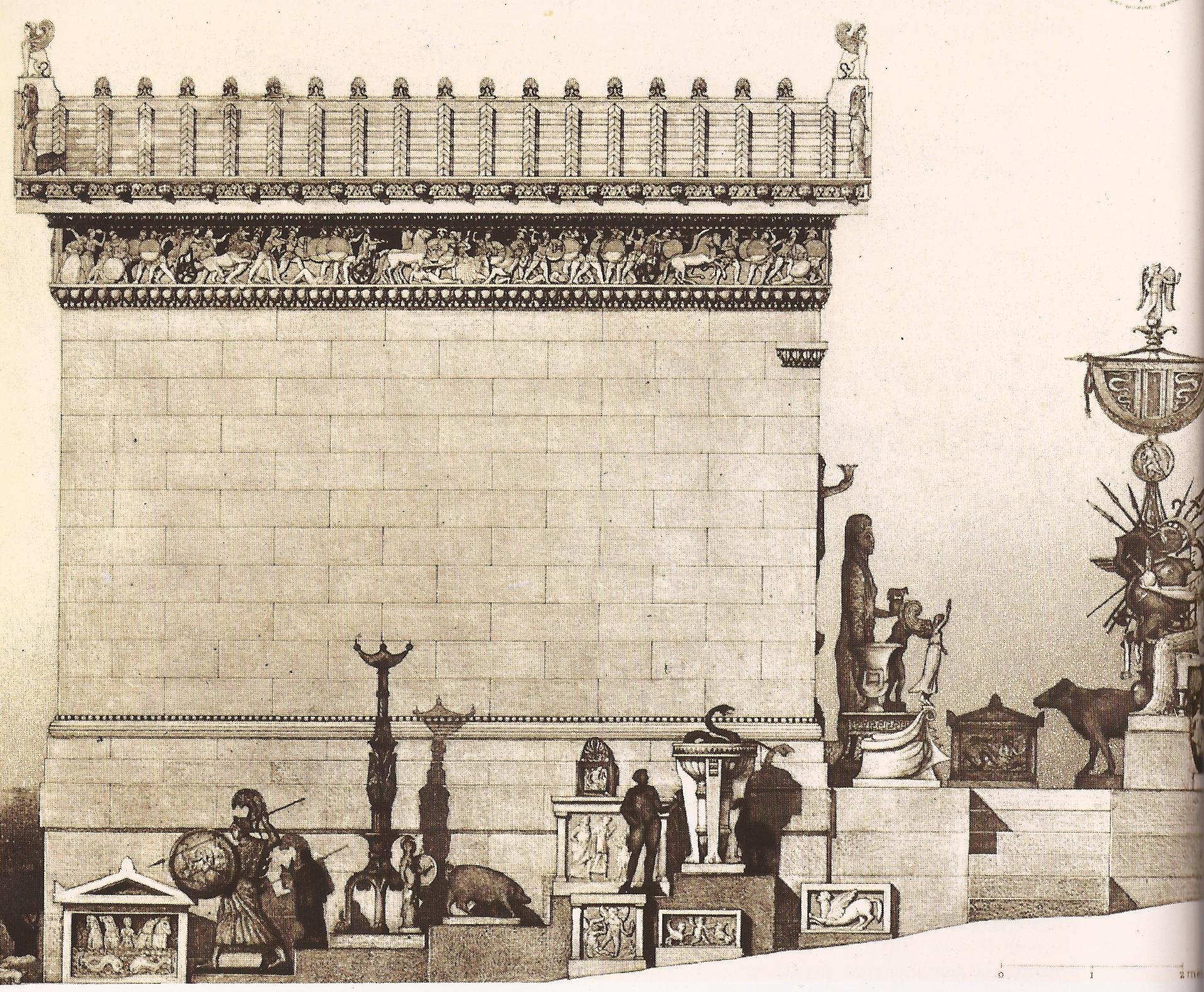

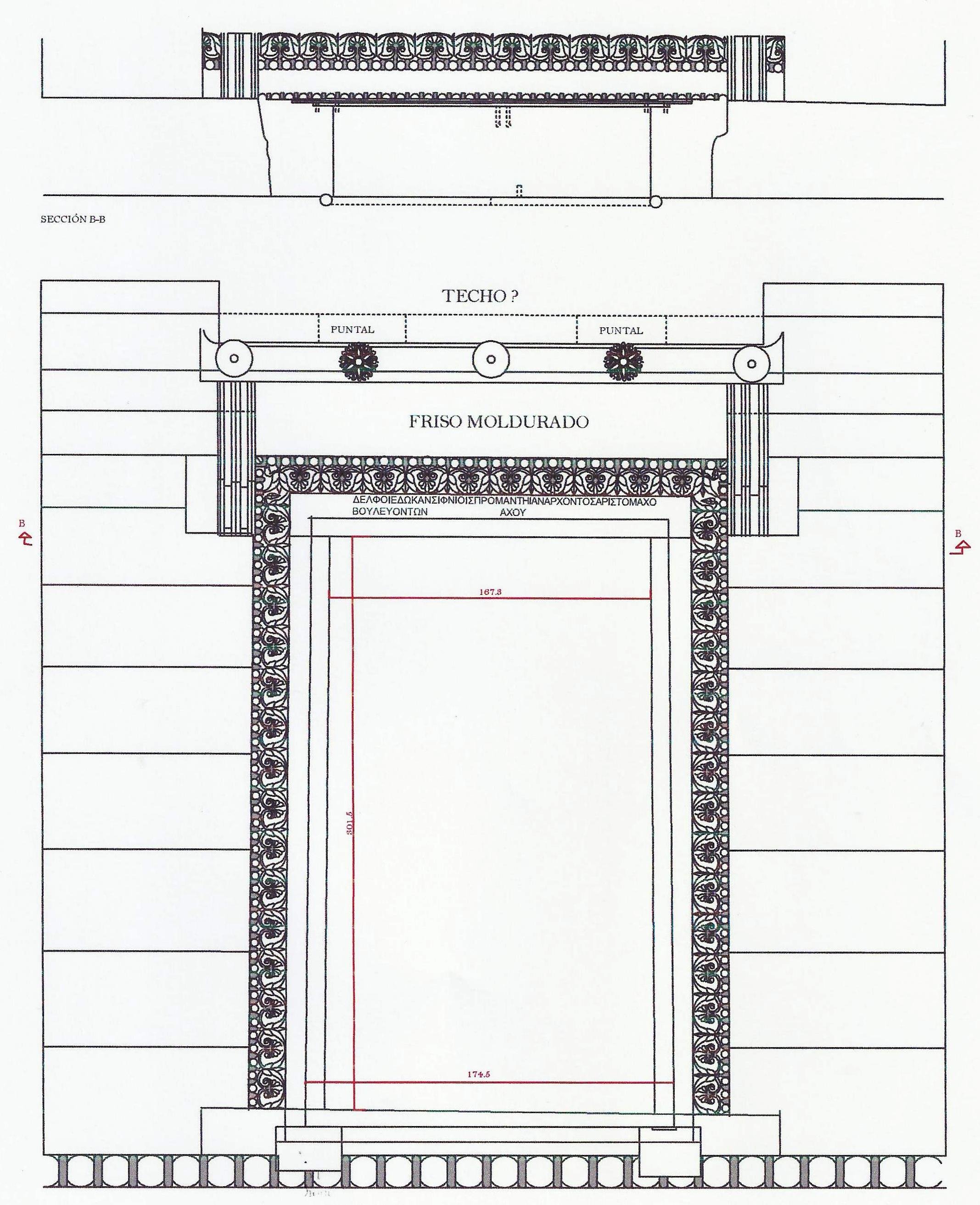

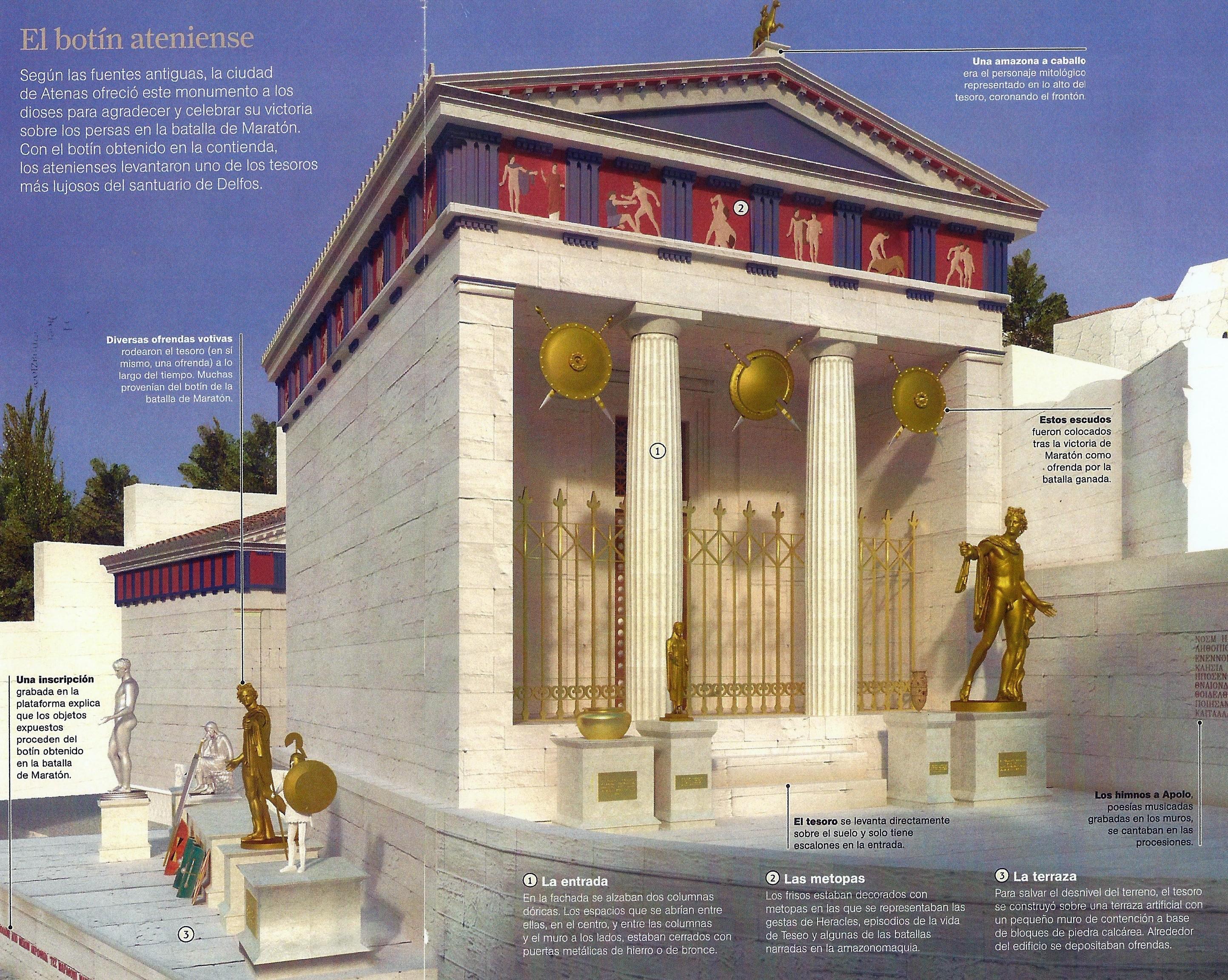

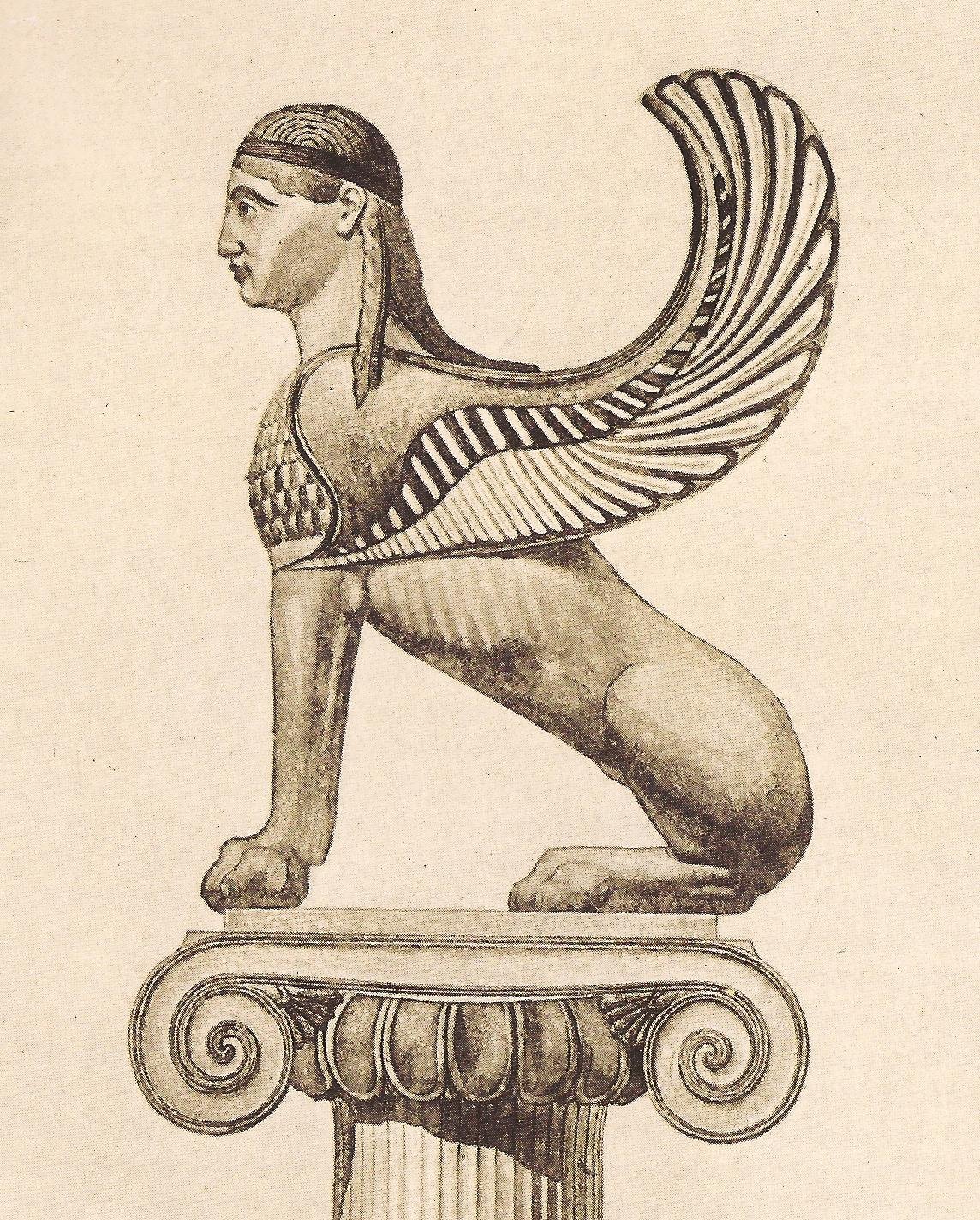

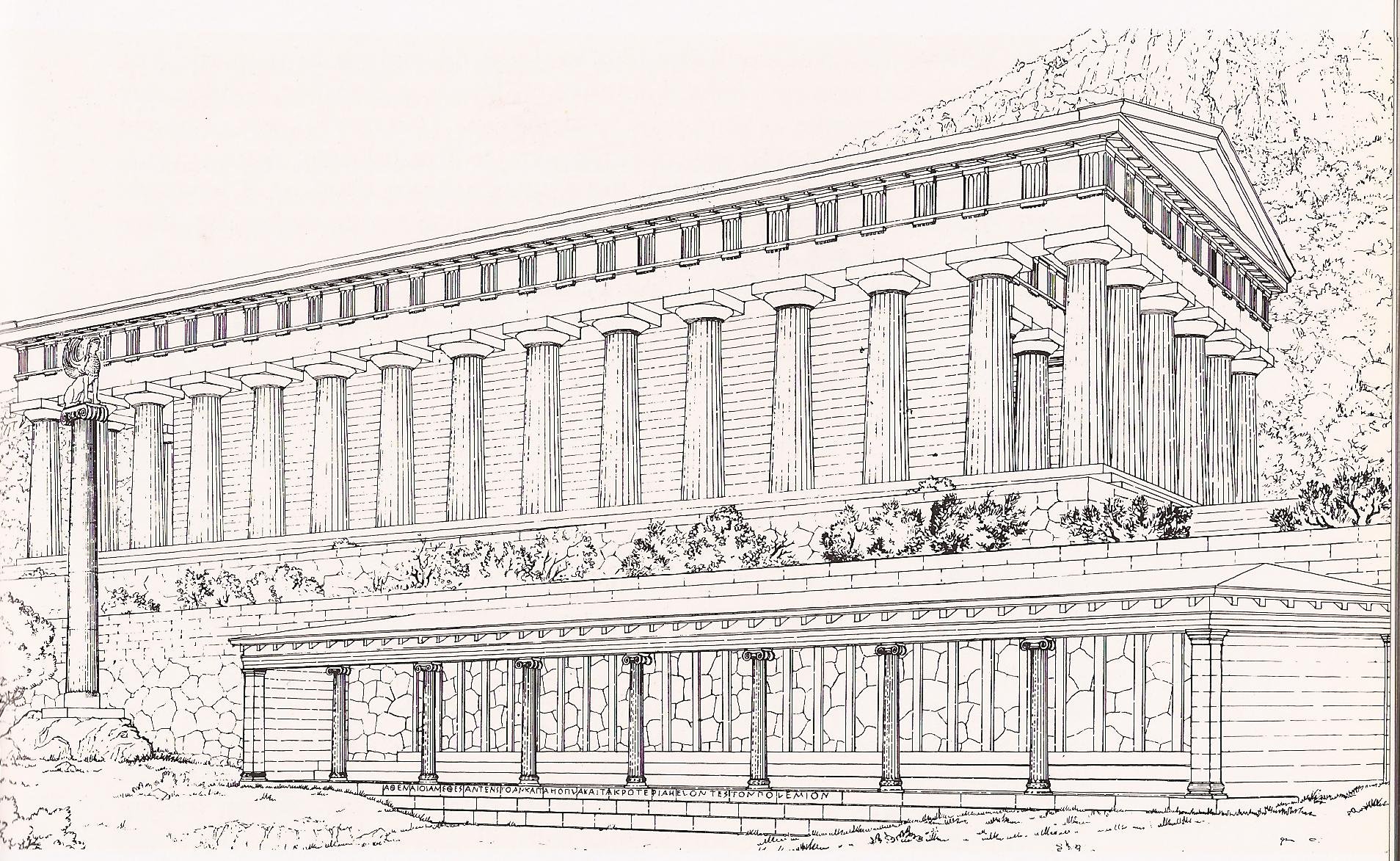

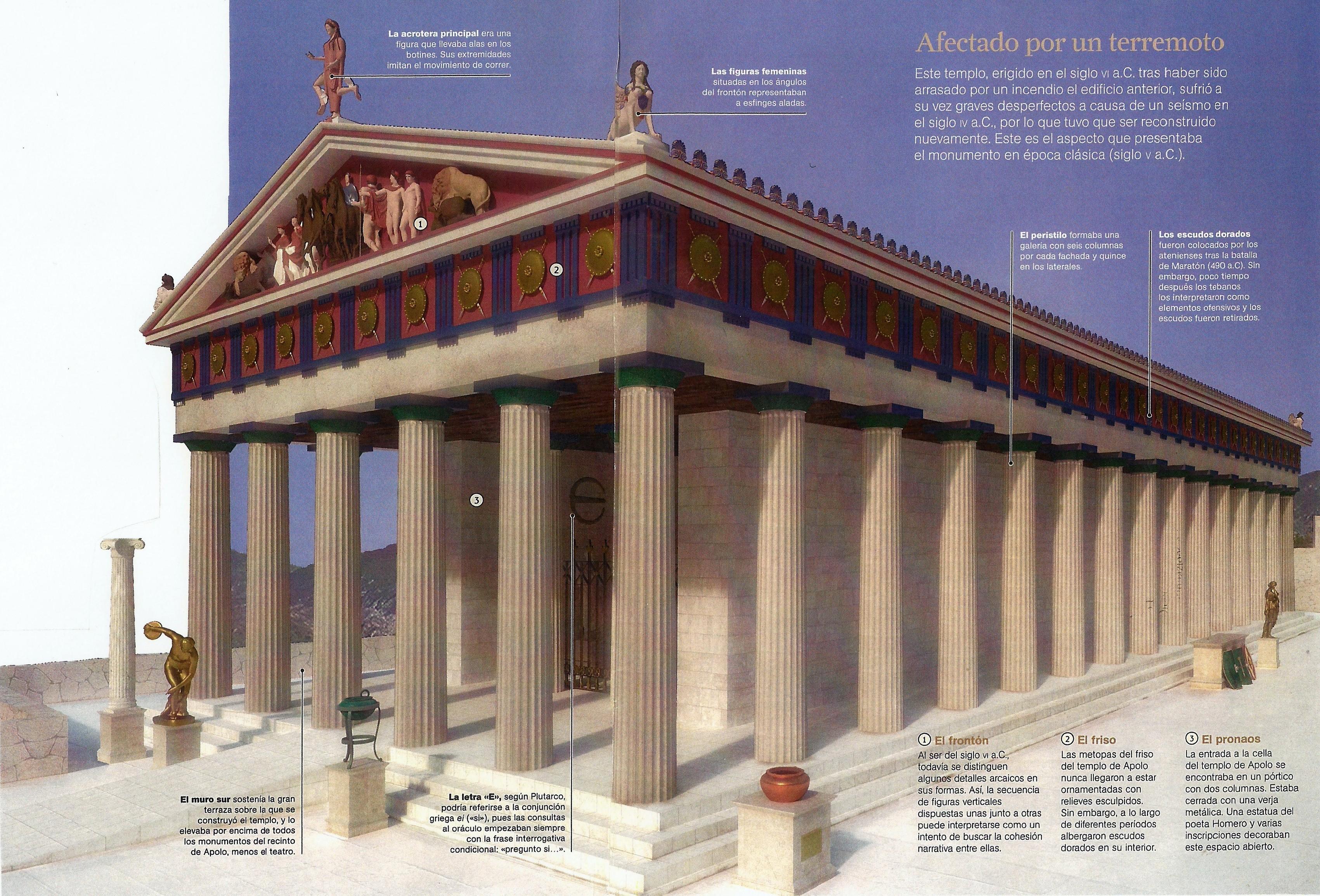

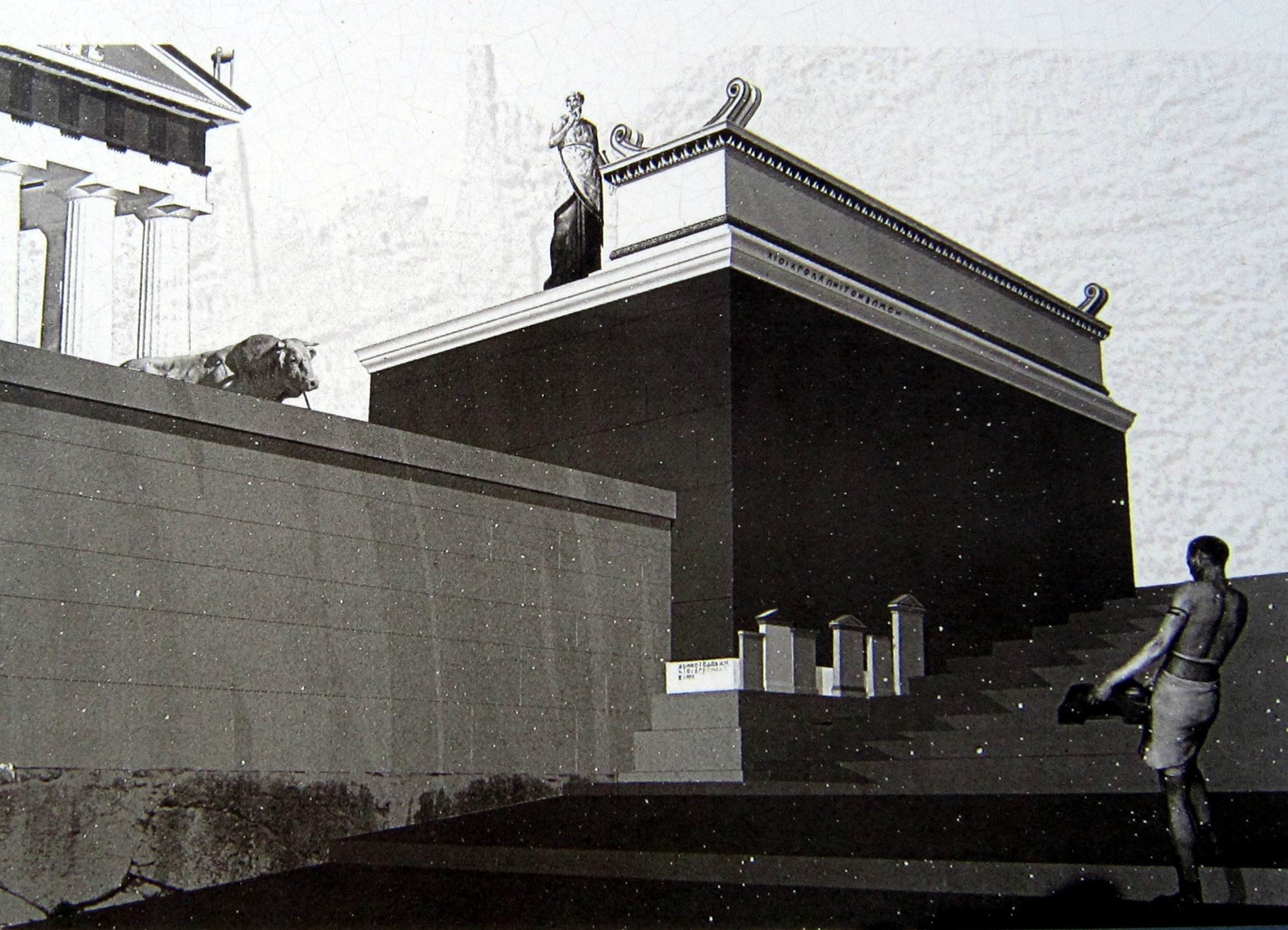

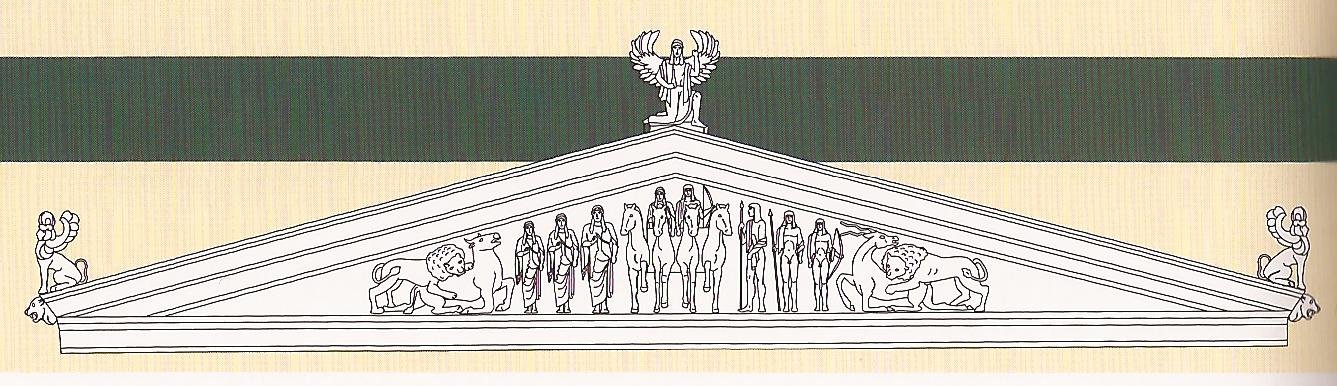

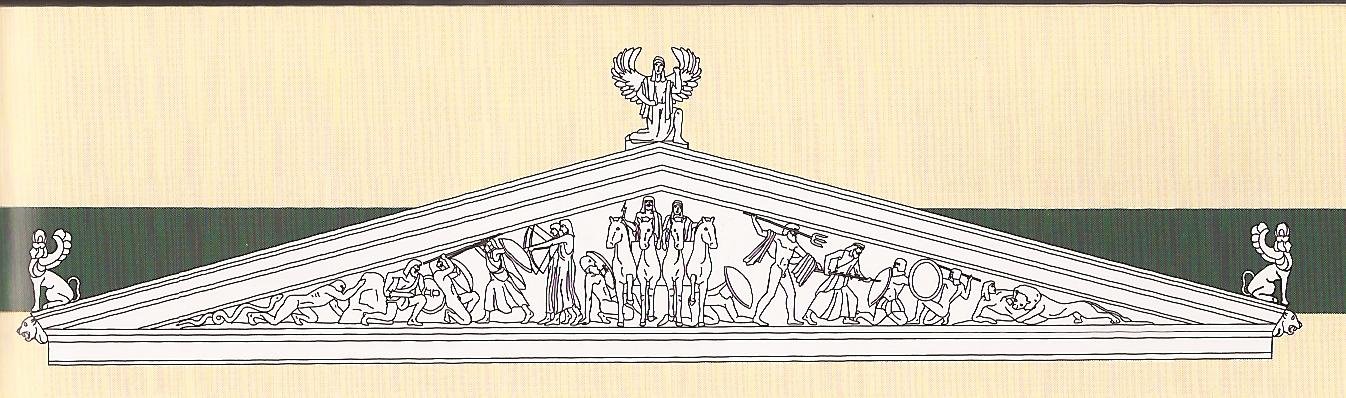

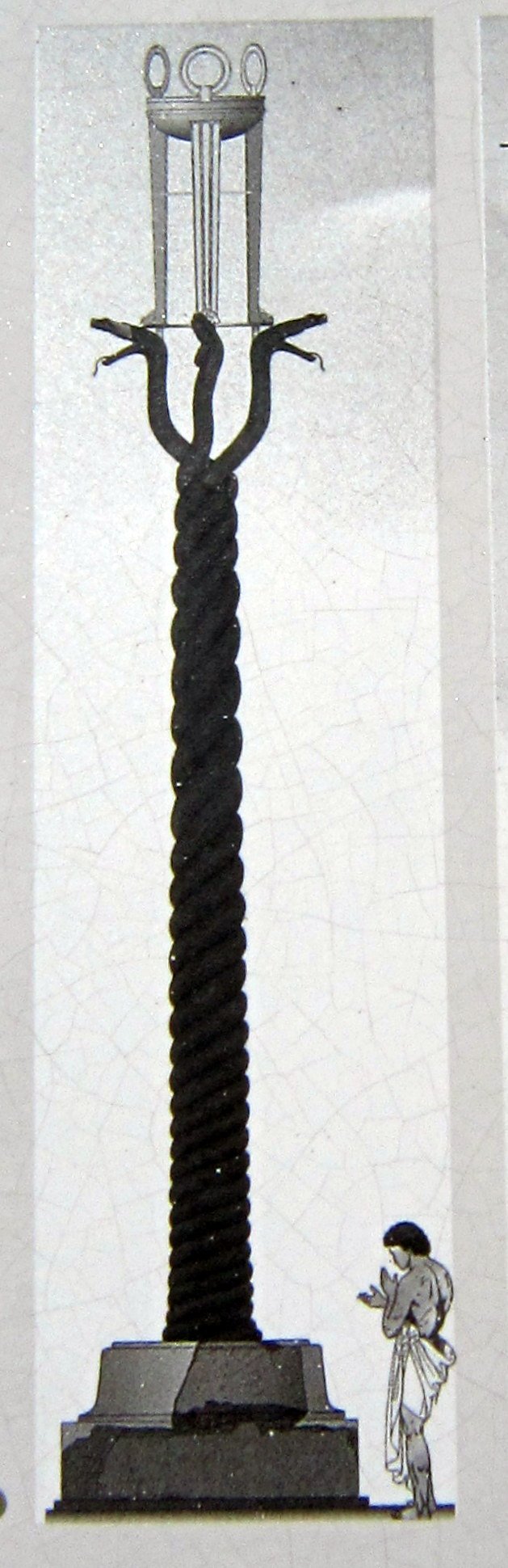

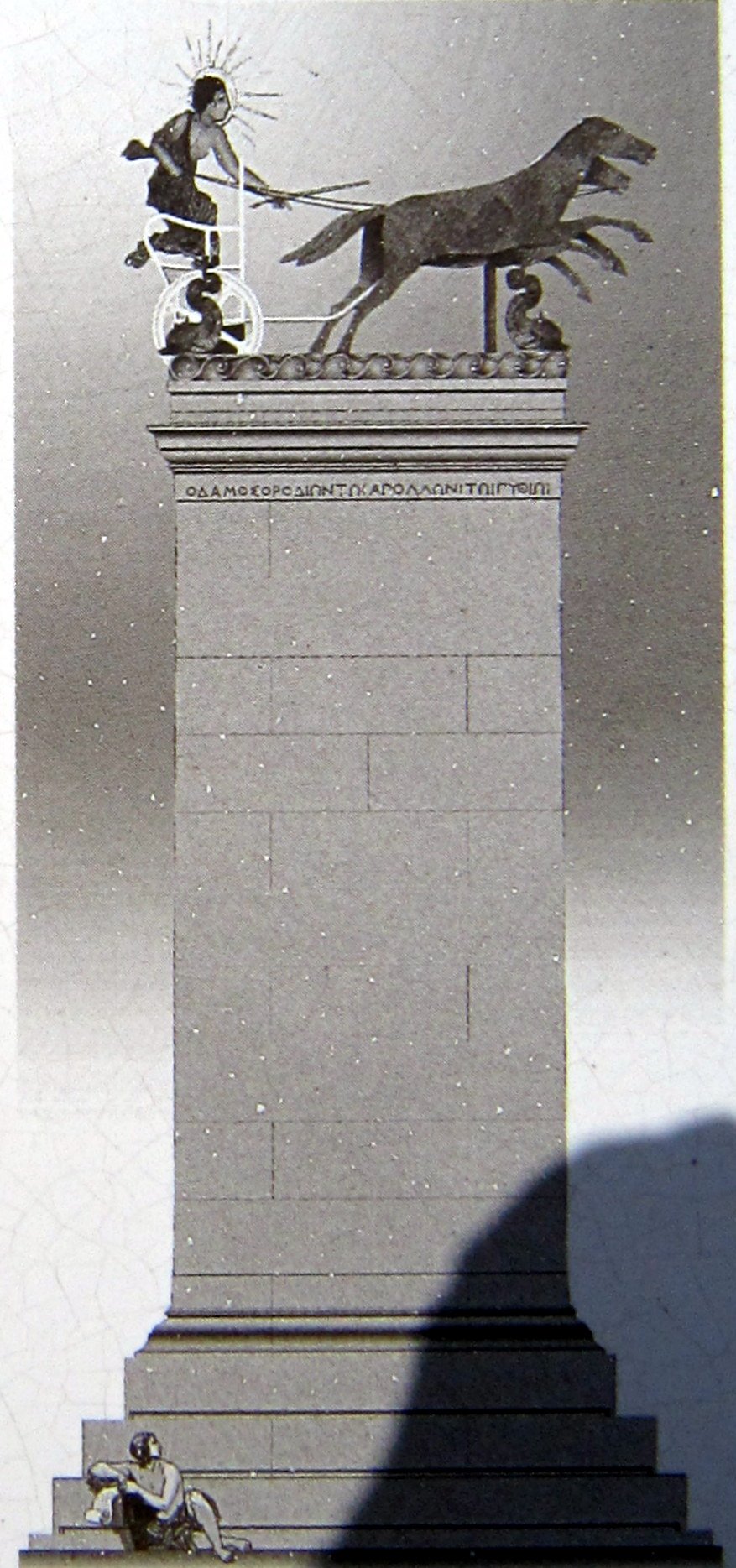

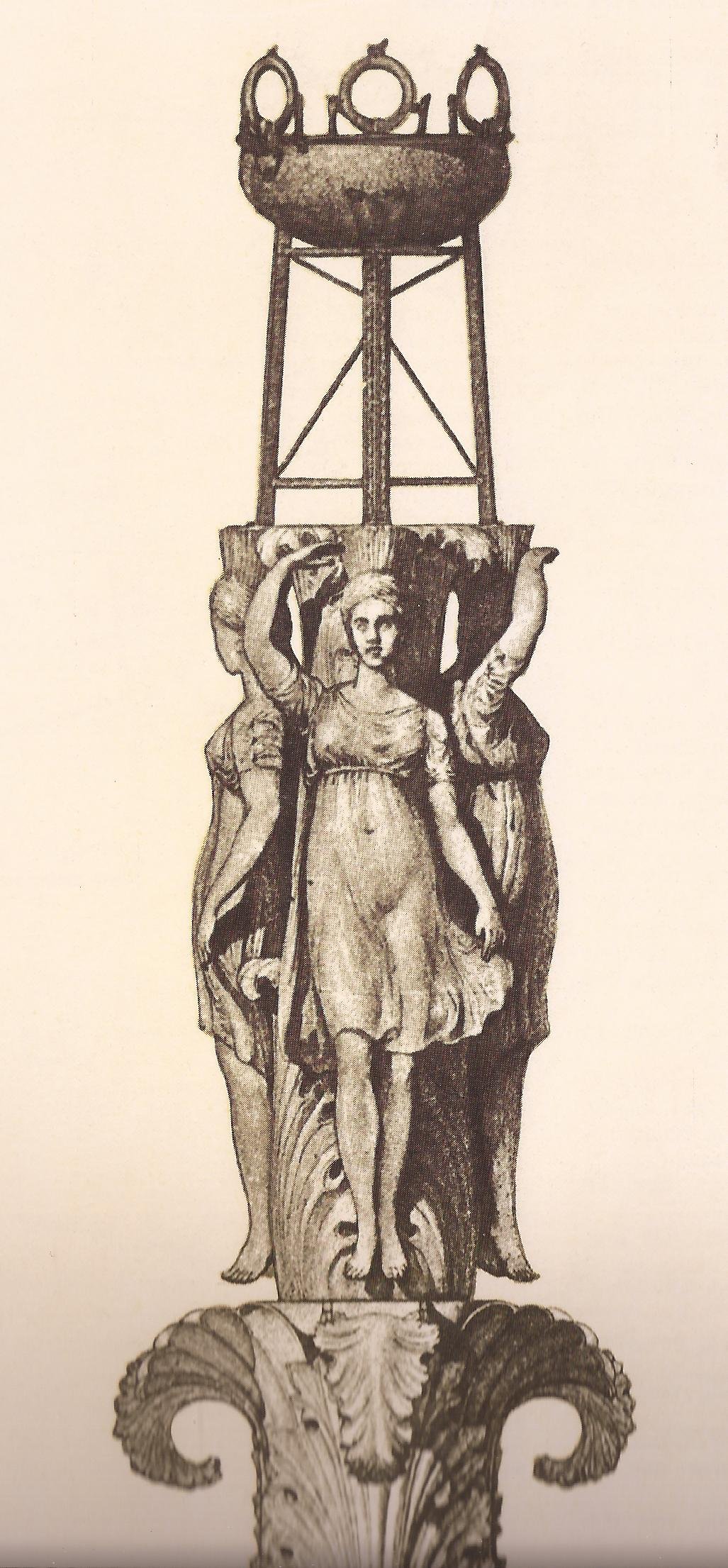

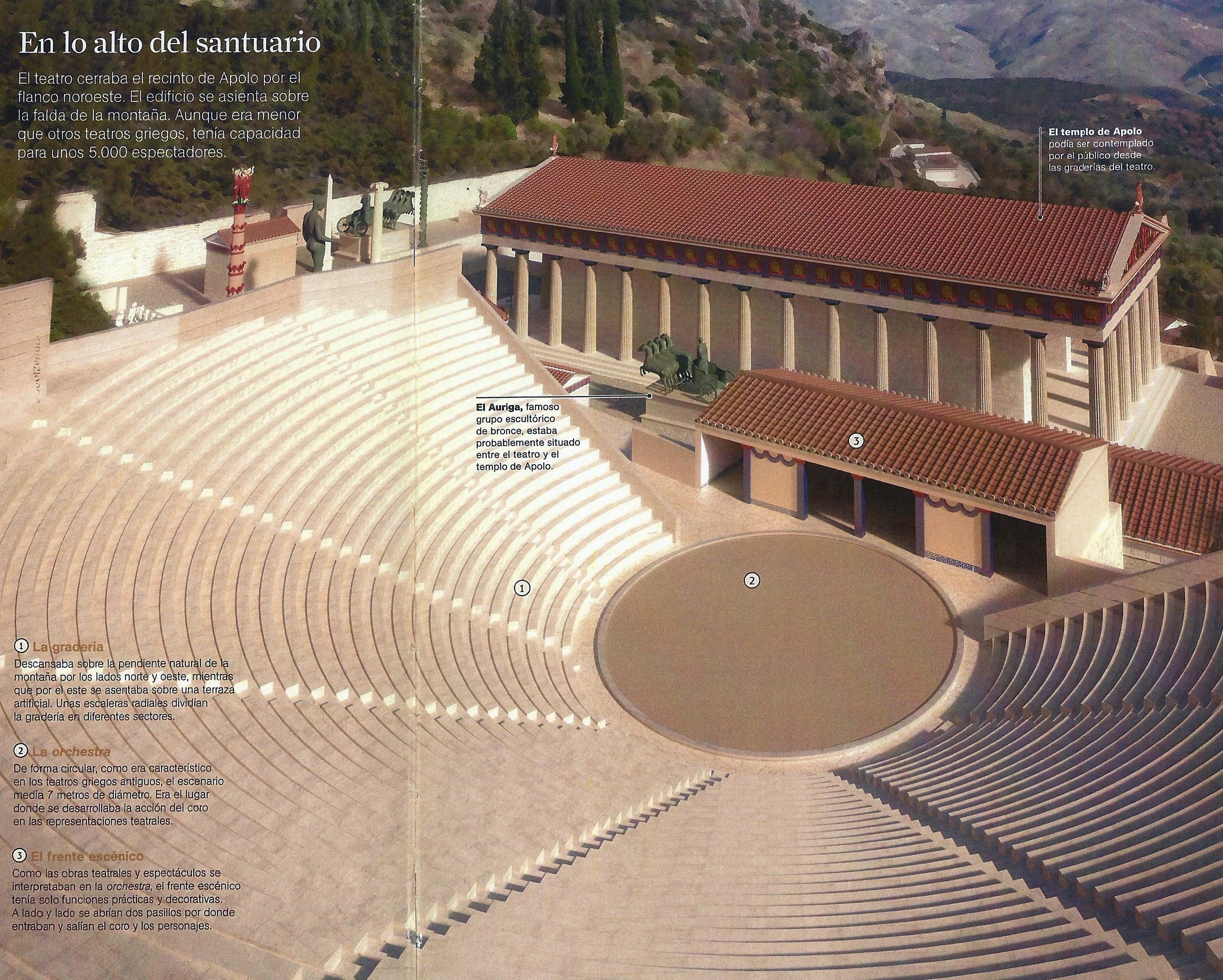

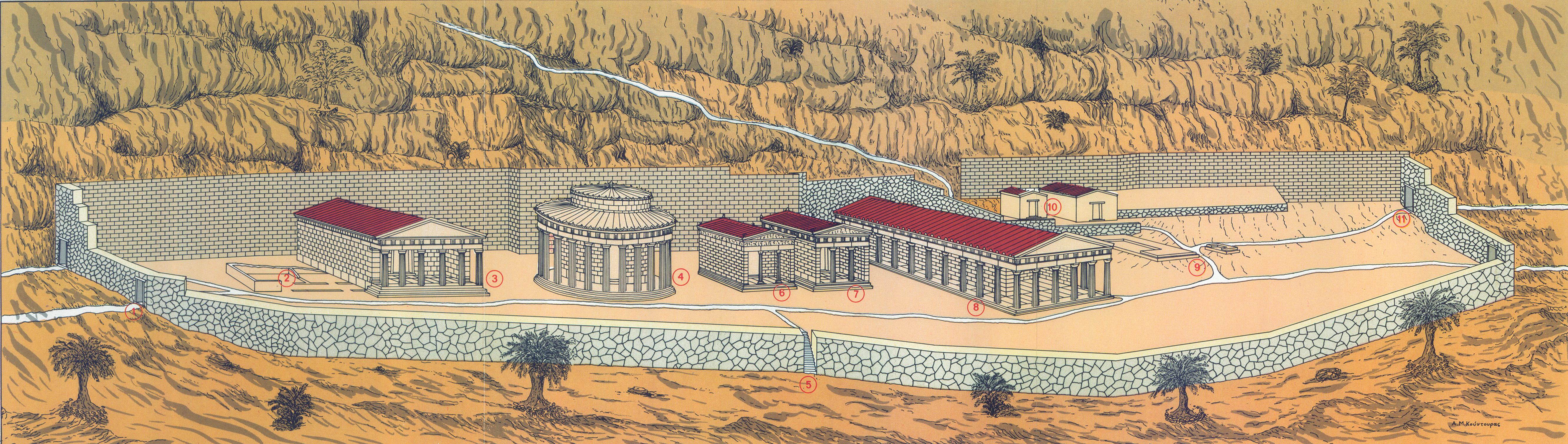

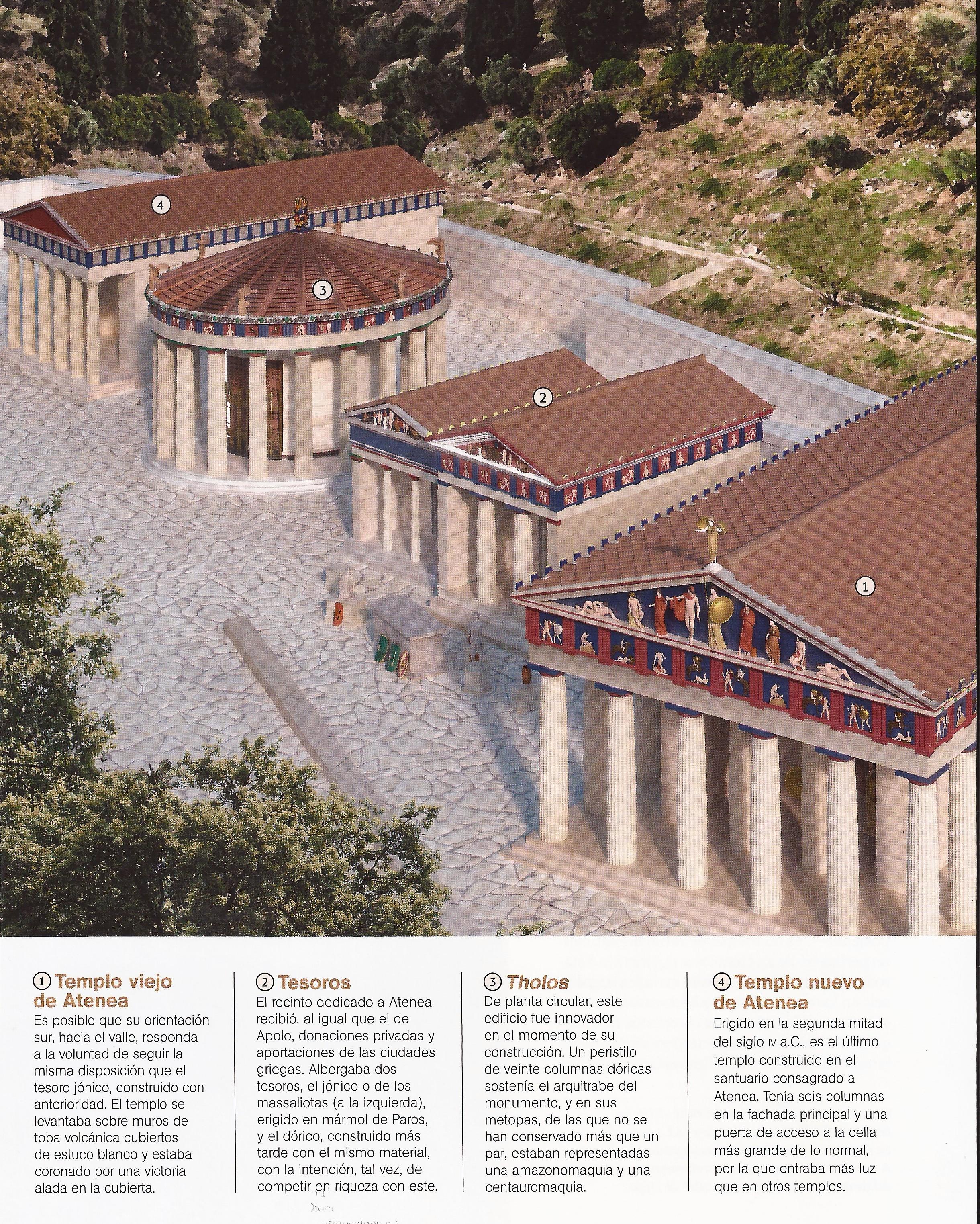

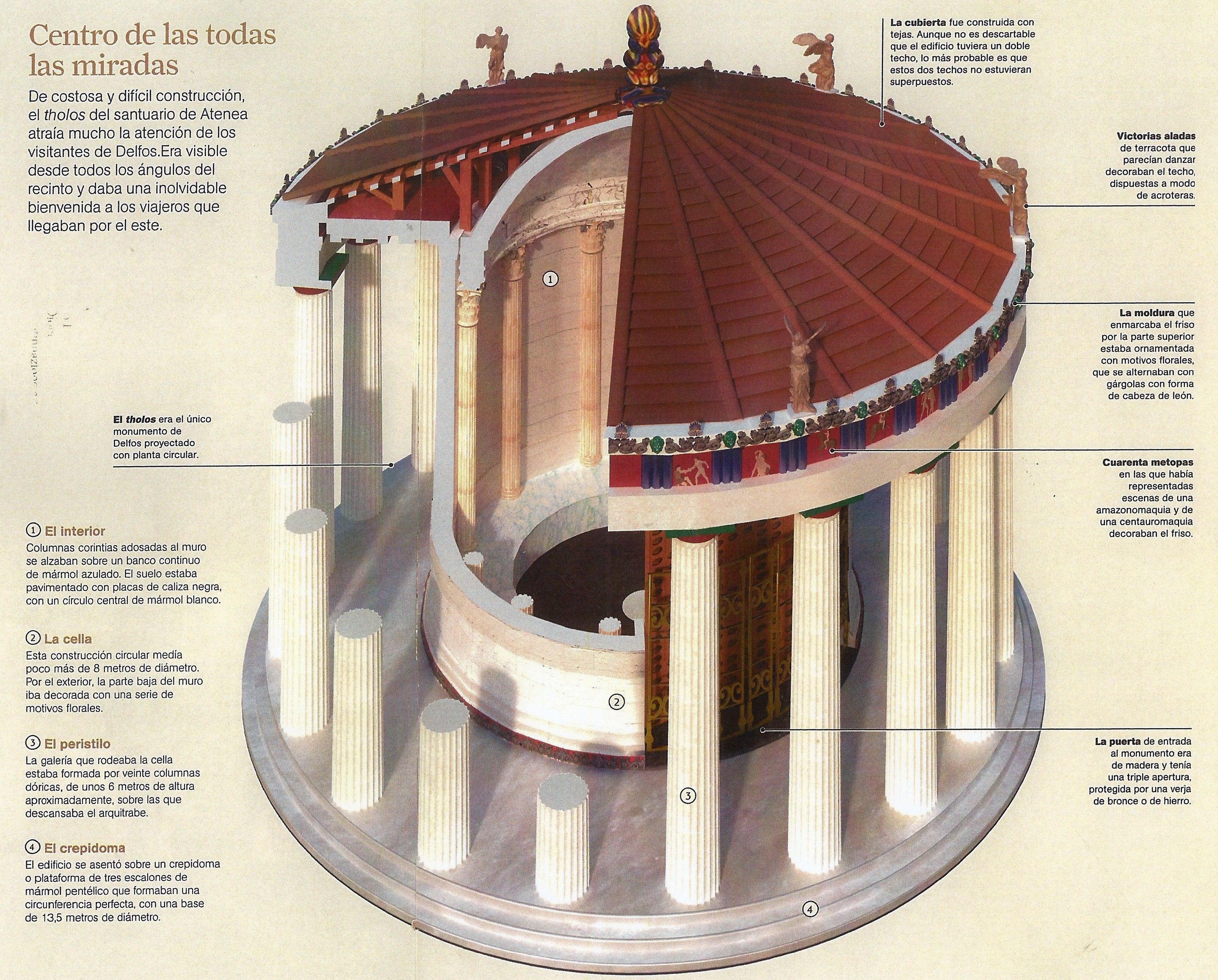

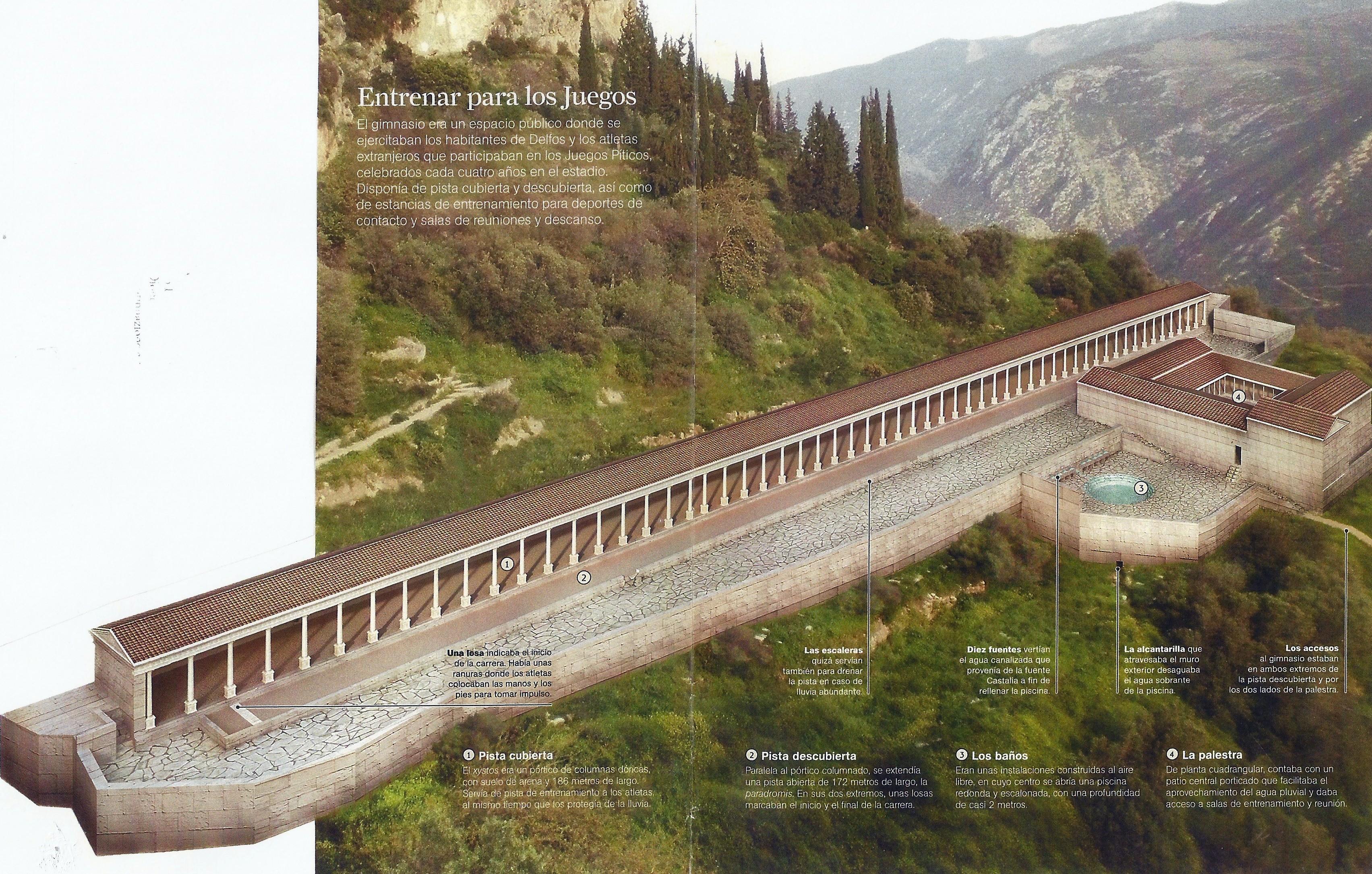

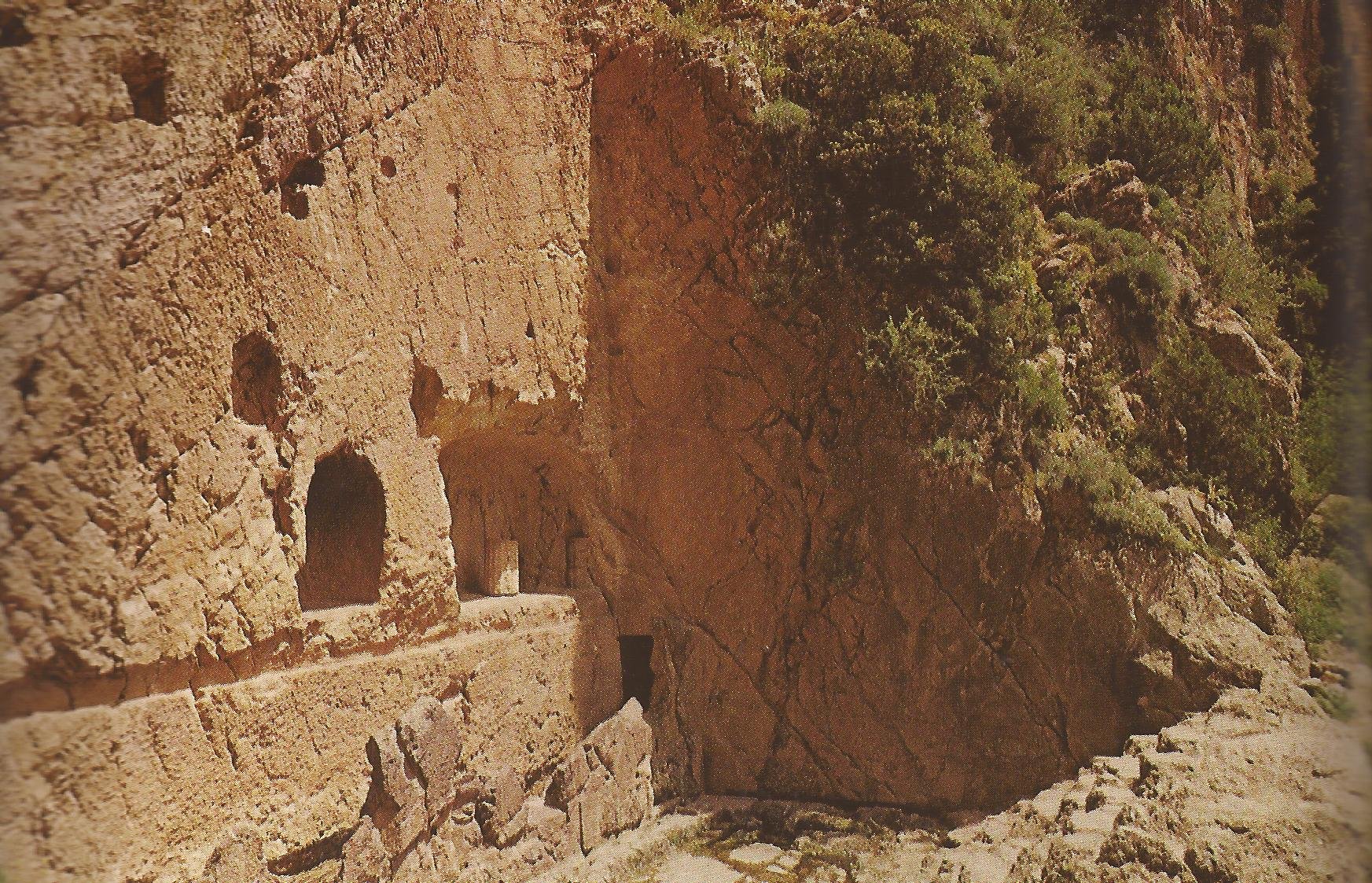

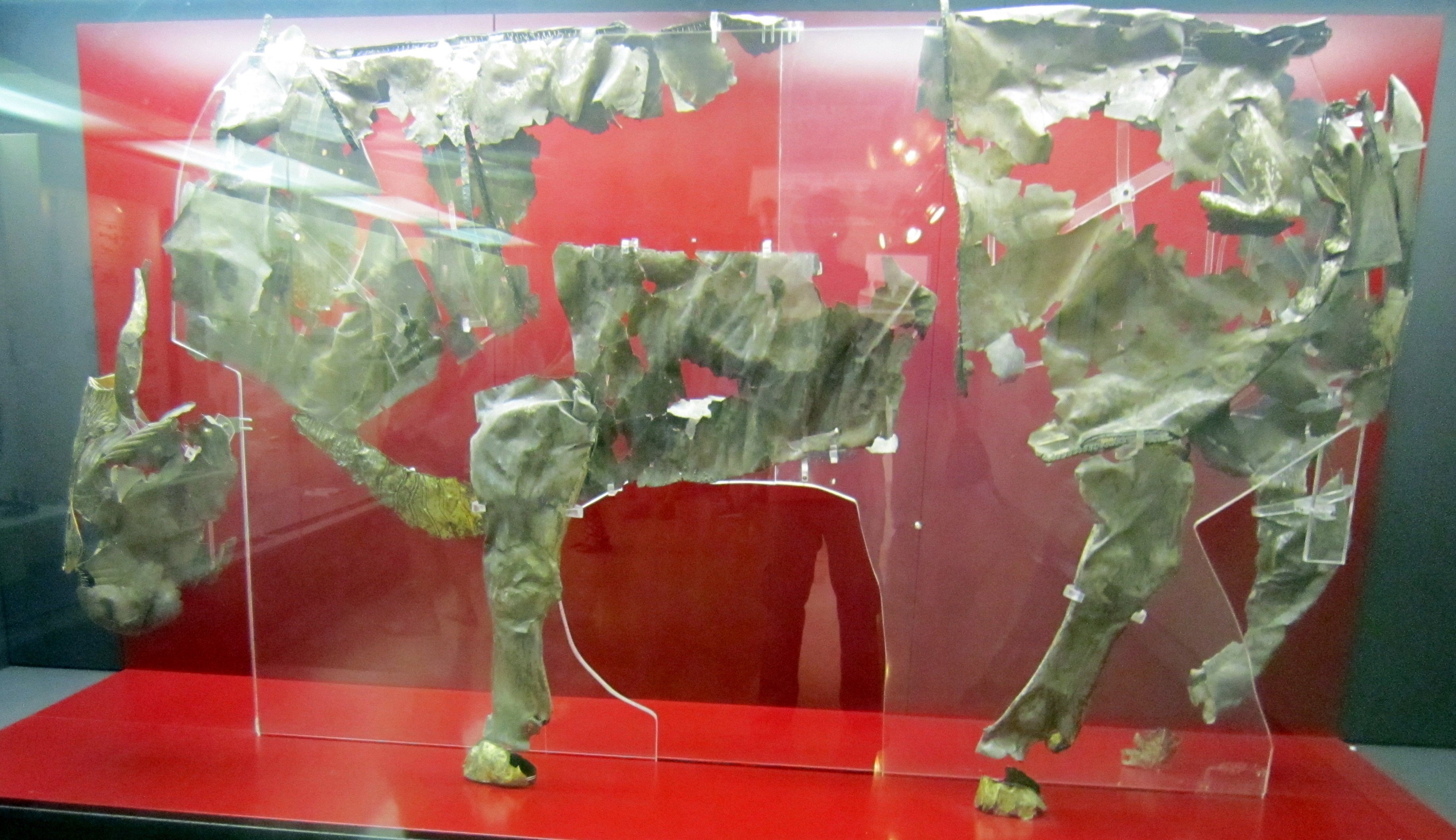

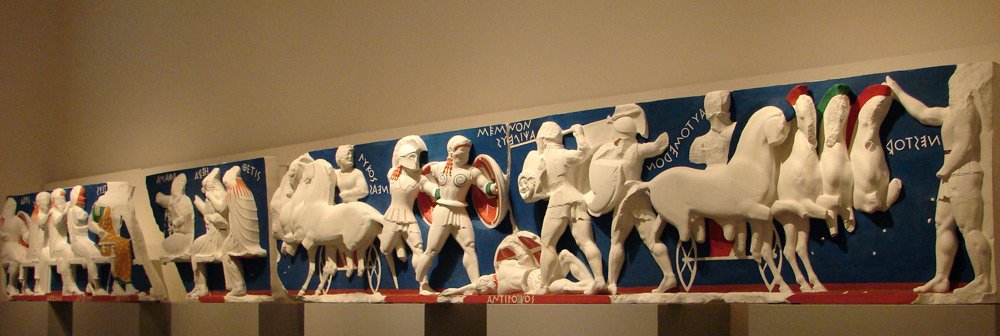

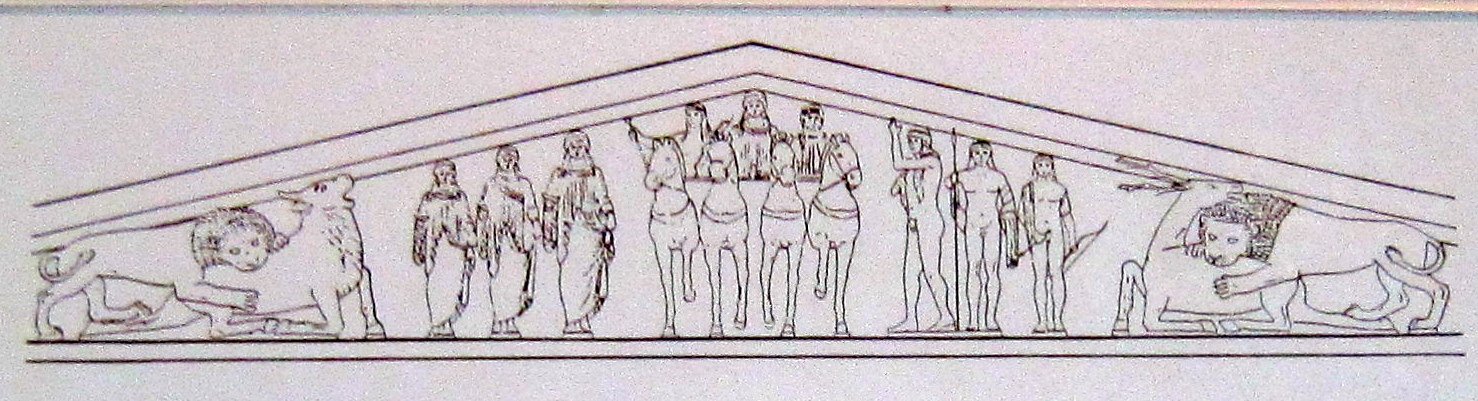

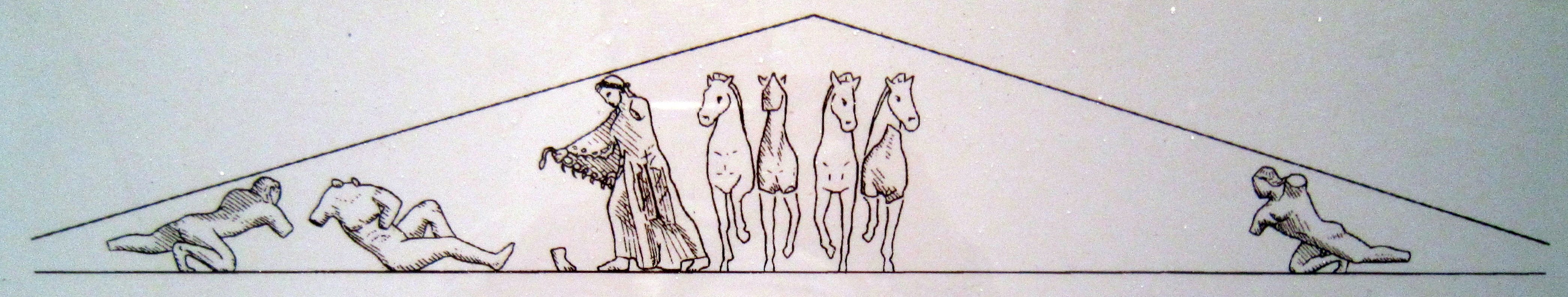

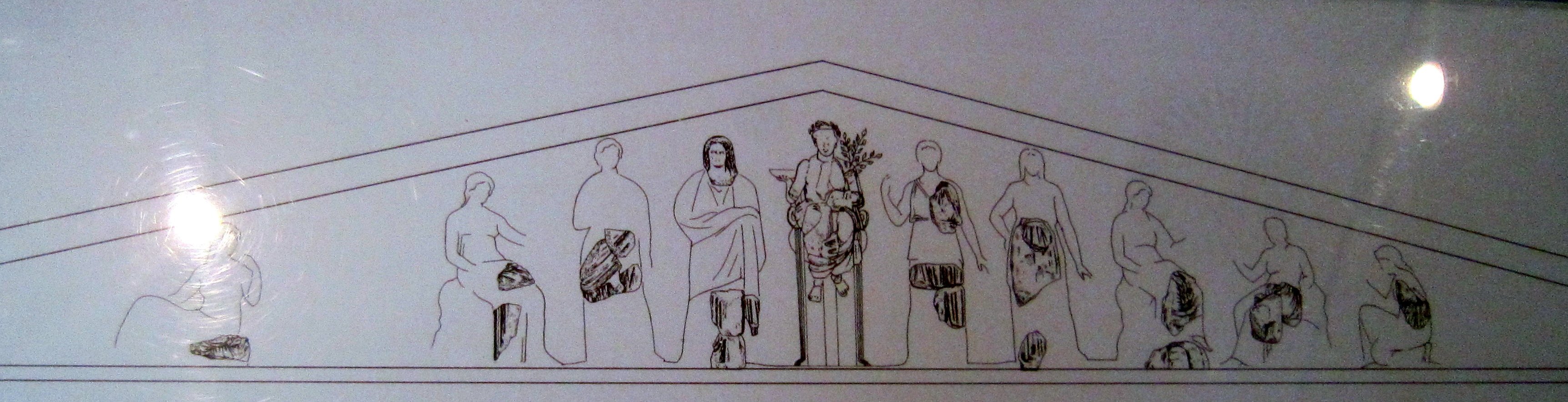

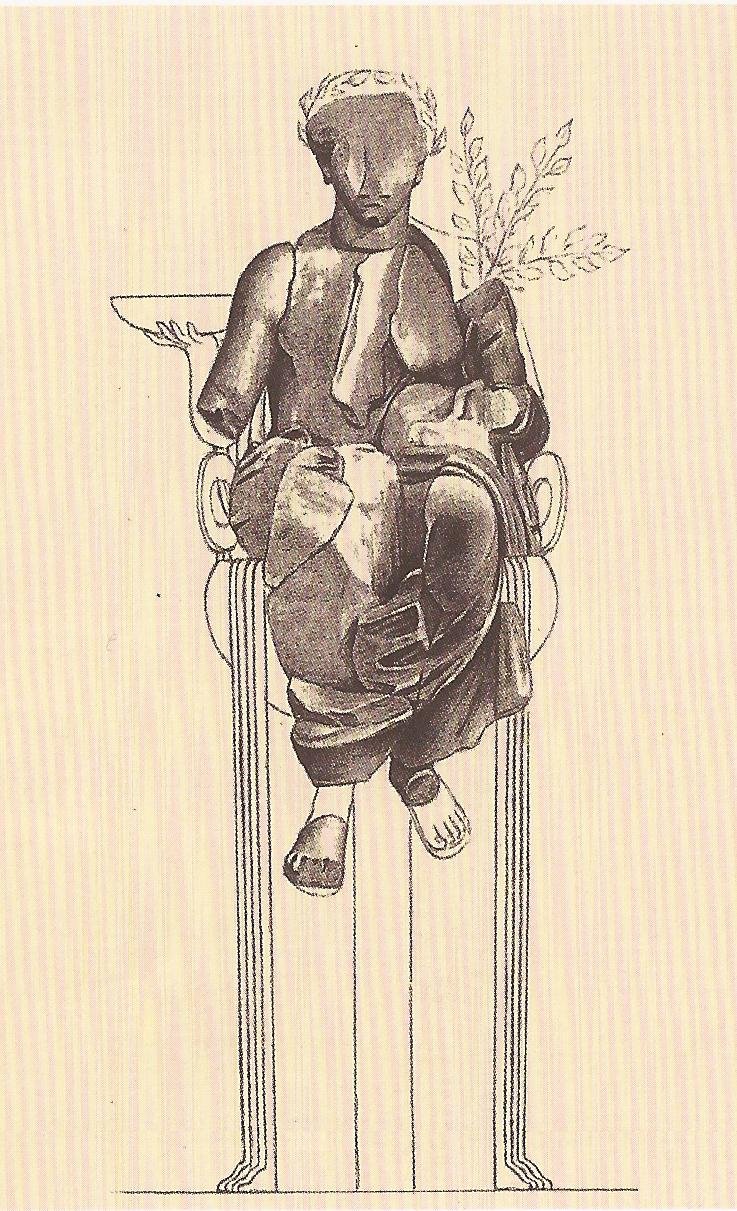

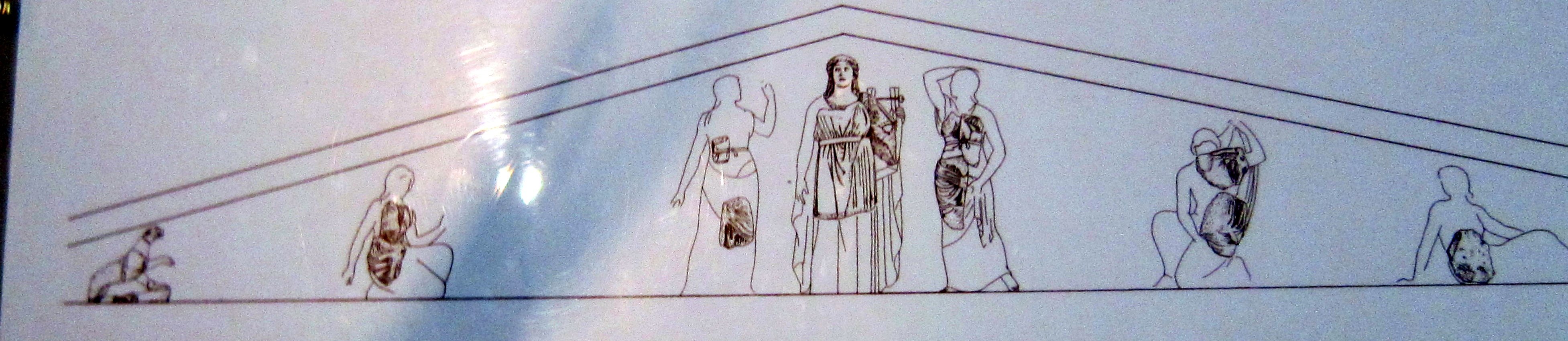

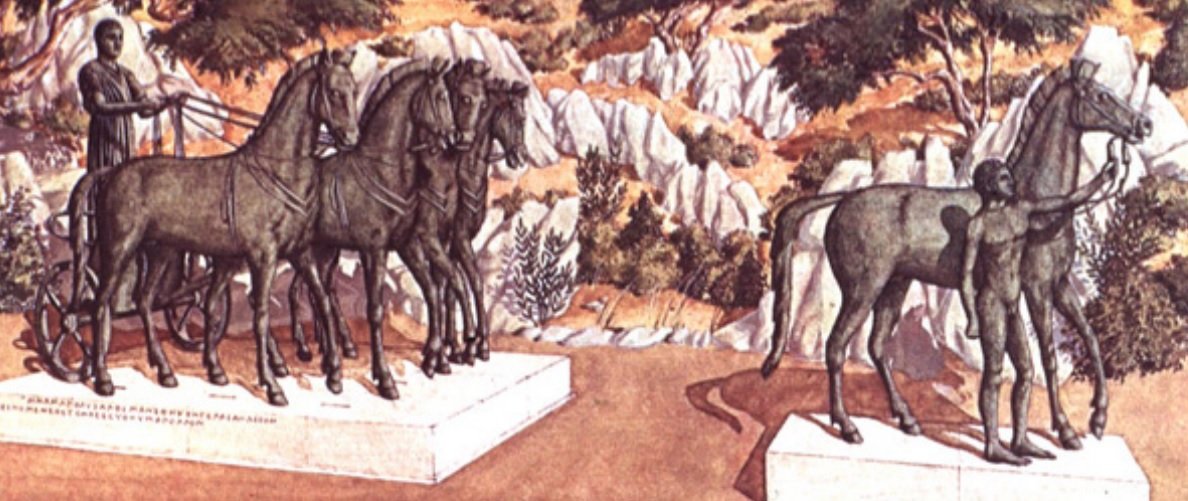

Ciriaco de Ancona (1391 – 1452) fue el primer occidental que “redescubrió” Delfos. Sucedió en 1436, antes de que los turcos ocuparan Grecia. Admiró el estadio, todavía bien conservado, del que pensó que era un hipódromo para carreras de caballos, y copió algunas inscripciones. Más de 200 años más tarde el lugar fue visitado por J. Spon y G. Wheeler (1676), pero hubo de transcurrir mucho más tiempo antes de que Delfos se ganara el respeto que merece su tradición literaria. El primer intento por comprender la configuración del enclave, realizado por H. Ulrich en 1838, se basó sustancialmente en la información que nos dio Pausanias más que en las ruinas que se alzaban entre las casas de la población de Kastri. En 1840, el primer objeto de interés de la comunidad científica internacional fue el gran muro que delimita la terraza del templo de Apolo, estudiado primero por el alemán O. Müller y después por los franceses P. Foucart y C. Wescher. Dado el gran número de inscripciones que podían leerse en él, el muro era para todos los efectos y propósitos un archivo. Las investigaciones y excavaciones de los franceses condujeron, en 1865, a la publicación del primer estudio arqueológico del lugar. Las excavaciones limitadas y la exploración parcial prosiguieron hasta 1891, cuando Théophile Homolle se convirtió en director de la Escuela Francesa de Arqueología. Su nombramiento llevó a un acuerdo con los griegos parecido al que éstos habían firmado con los alemanes para Olimpia. Este acuerdo establecía que el país invitado asumiría los costes de la excavación y organización del emplazamiento, mientras que el huésped mantendría la propiedad de todos los materiales encontrados. El gran proyecto francés planeaba “desmantelar” la población de Kastri y reconstruirla fuera de la zona arqueológica. Ello suscitó protestas vehementes de los habitantes y la ocupación del enclave arqueológico. Por este motivo, las excavaciones en sí no comenzaron hasta la primavera de 1893, bajo la protección del ejército griego. Los hallazgos inmediatos fueron excepcionales. La topografía general del santuario, distribuida en tres grandes terrazas al lado del monte Parnaso, fue por fin conocida. En 1897 se había cartografiado todo el lugar. La descripción de los monumentos fue sencilla a través de las descripciones de Pausanias. Entre 1898 y 1902 los trabajos se concentraron en la zona de Marmariá en la que se desenterró el santuario de Atenea Pronaia. Entre 1902 y 1903 se construyó un museo financiado por el mecenas artístico griego A. Singrou para alojar los numerosos objetos encontrados durante las obras. El museo fue reconstruido en 1937 – 38, y desde entonces se ha modificado y ampliado varias veces. Dos rocas muy altas dominan el santuario de Apolo, frente al angosto valle del Pleistos en la vertiente sur del monte Parnaso: son las Fedríades (“relucientes”); la este es Flemboukos, la “flameante”, y la oeste, Rodiní, la “rosada”. La fuente Kastalia mana de la garganta entre las dos rocas. Sobre Rodiní había una grieta que exhalaba vapores embriagadores que hacían perder la conciencia a hombres y animales. Junto a la grieta se erigió el templo de Apolo. EL SANTUARIO DE APOLO Después de entrar en el recinto sagrado, en lo que se conoce como ágora romana (1), puede visitarse la Vía Sacra, flanqueada a ambos lados por obsequios de agradecimiento de toda clase, construidos con un espíritu de rivalidad que exaltaba los nombres de las ciudades que los entregaron. Aquella competencia sólo cesaba al llegar al templo de Apolo, donde el mundo griego se unía para celebrar sus victorias comunes sobre los bárbaros. El inicio de la Vía Sacra ilustra el conflicto que durante los siglos V y IV a.C. marcó la historia del continente griego: el ideal democrático de Atenas y Argos frente a la oligarquía de Esparta. Desde la base del toro (2), estatua de bronce, obra de Teópropo de Égina, dedicada a Apolo (480 a.C.) por los habitantes de Corcira en agradecimiento por una milagrosa pesca de atún (indicada por la aparición de un toro en la playa) pueden verse, a la izquierda, los cimientos del monumento de los navarcas (6): una stoa con 8 columnas en la fachada. Con él se conmemoraba la victoria de naval de Esparta sobre Atenas en el 405 a.C., en Egospótamos, al final de la Guerra del Peloponeso. Frente a él, y al otro lado de la vía, un pedestal sostenía a un conjunto de 39 estatuas de bronce (6a) en el que se representaba a los Dióscuros, Zeus, Apolo y Ártemis y a Lisandro, el almirante de la flota, coronado por Poseidon. En una segunda fila, a un nivel superior, estaban representados otros navarcas lacedemonios y sus aliados. El objetivo de Esparta con el monumento conmemorativo de 15 m de longitud, era arrojar sombra sobre la ofrenda de Maratón (8) que los atenienses erigieron después de su victoria sobre los persas en la batalla de Eurimedonte (467 a.C.). Esta ofrenda se veía como una celebración retrospectiva de la victoria de Atenas en Maratón (490 a.C.) bajo el mando del general Milciades, padre de Cimón. Según Pausanias, que cita a todos los personajes representados (Apolo, Atenea, Milciades y los diez héroes epónimos que dieron su nombre a las diez razas helénicas), incluso Fidias trabajó en el grupo de las 13 estatuas de bronce. En época helenística se añadieron otras tres estatuas correspondientes a los sucesores de Alejandro Magno. La ofrenda espartana pretendía también rebajar el prestigio del caballo de Troya (7), construido en bronce por Antífanes de Argos y ofrecido por los argivos por su victoria sobre los espartanos en 414 a.C. en el combate por la llamada Tirea. El obsequio de otro rival se alzaba frente al monumento de los Navarcas: la ofrenda de los Arcadios (3), que se habían liberado del yugo espartano después de las batallas de Leuctra y Mantinea (371 y 362 a.C.). Contenía 9 estatuas de bronce en la que se representaba a Apolo y a Niké, a Arcade y sus descendientes. Junto a ella estaba la estatua de Filopímenos (4), regalo del general de la Liga Aquea que derrotó a las fuerzas espartanas a finales del siglo III a.C. Justo detrás están los escasos restos de una gran base, identificada como el lugar donde se dedicaron a los Dióscuros dos gigantescas estrellas de oro por parte de Lisandro en el 405 a.C. Las dos exedras simétricas de las glorias de Argos (que dan, finalmente a la Vía Sacra un pequeño respiro en las rivalidades entre ciudades) constituyen casi una segunda entrada. A la izquierda están los cimientos del monumento de los héroes de Argos (9 y 10), con los “Siete contra Tebas” y los “Epígonos” en la conmemoración de la batalla de Oinoe en el 456 a.C., cuando los argivos derrotaron a los espartanos por primera vez. El monumento de los reyes de Argos (11) a la derecha, fue erigido tras la batalla de Leuctra en el 371 a.C. Contenía 20 estatuas de la mítica dinastía de Dánao y establecía que los argivos eran descendientes de Heracles. Más adelante, a la izquierda, estaba la primera ofrenda de los tarentinos (15), habitantes de Taranto, una colonia lacedemonia en Italia, que celebraban su victoria sobre el pueblo de Mesapia (actual Calabria) en 473 a.C. Los caballos de bronce y unas mujeres cautivas eran obra de Agéladas de Argos. Empiezan entonces una serie de thesauroi. Uno de los más antiguos de estos pequeños y elegantes edificios parecidos a templos, en los que cada ciudad depositaba sus ofrendas a Apolo, era el Tesoro de Sición (16), de finales del siglo VI a.C. Hoy solo quedan restos de sus cimientos. Partes arquitectónicas de viejos edificios se utilizaron para construir este edificio, entre ellos las metopas rectangulares, datadas en el 560 a.C., que tienen una particular importancia en el desarrollo de la estatuaria griega. Cuatro de estas metopas se han conservado en un estado bastante bueno. Bloques curvos de piedra pertenecían a un pórtico rectangular anterior construido por el tirano de Sición, Clístenes, ganador en 582 a.C. de una carrera de carros en los Juegos Píticos. Una metopa está en el museo de Delfos. Después está el Tesoro de Sifnos (17), una joya de la arquitectura jónica arcaica (525 a.C.), financiado con los diezmos de los ingresos proporcionados por las famosas minas de oro y plata de la isla de las Cícladas. Sus dimensiones son 8,55 x 6,12 m. Su altura se calcula aproximadamente en unos 4,5 m hasta la base del entablamento, que a su vez mediría 1,5 m, a lo que habría que añadir la cubierta con los frontones y la sima, a lado y lado de la cual se colocaron dos acróteras con forma de victoria alada. Puede verse la alta plataforma en la que se alzaba el pequeño templo de orden jónico, con una pronaos dístila y naos “in antis” (en realidad, había cariátides en vez de columnas, una de las cuales se exhibe en el museo). Había también un hermoso friso con el Juicio de Paris en el lado oeste, el rapto de las Leucípides en el sur, el duelo entre Aquiles y Memnón y una reunión de dioses al este, y una gigantomaquia al norte. Este friso también se encuentra en el museo. El frontón oriental se decoró con la disputa entre Apolo y Heracles por el trípode délfico. En el frontón principal, el oeste, se ha sugerido que pudo haber una escena parecida a la del templo de Apolo que representara la llegada en carro del dios al santuario. Gracias al buen estado de los bloques de mármol que se recuperaron durante las excavaciones, se pueden conocer buena parte de los colores con los que se pintaron los elementos decorativos del tesoro: el azul se usó para los fondos, tanto del frontón como de los frisos continuos; el rojo para el zócalo y el plinto del arquitrabe, así como para parte de los detalles vegetales y los vestidos de las figuras; el verde complementaba al rojo en la decoración de las cornisas; y un tono broncíneo se utilizó para cubrir las armas, cascos y demás elementos metálicos de las figuras del friso. La terraza de los habitantes de Mégara se construyó en el otro lado del camino en el tercer cuarto del siglo V a.C. para ocupar el lugar de un antiguo tesauros (500 – 475 a.C.), el tesoro de los megarenses (18). En este punto la Vía Sacra da un giro pronunciado, al oeste del cual estaban el tesoro de los beocios (24) y el tesoro de los tebanos (23), un edificio de estilo dórico levantado en el 370 a.C. pero sin columnas. Un bloque cónico cercano de caliza señala el onfalós, una representación anicónica de la diosa Gaia y un símbolo del centro de la Tierra. Pero no sabemos cuál era su posición original. Según todas las fuentes, el famoso onfalós, el verdadero, estaba en el interior del templo. Había, sin embargo, copias de mármol, una de las cuales vio Pausanias delante del templo. La red de bandas de lana que recubría el ónfalo estaba representada en relieve recubriendo la piedra. En el original, los nudos estaban adornados de piedras preciosas en forma de cabeza de Gorgona y con dos águilas en la parte superior. El tesoro de los atenienses (26), un edificio dórico que fue el primero que se descubrió en 1893. Fue reconstruido en 1903 – 6 por la Escuela Francesa de Arqueología. Pausanias dice que estaba hecho con mármol de Paros y financiado con los diezmos del botín ganado en la campaña de Formión en el 429 a.C. sobre los peloponesios. Desde el punto de vista arquitectónico y escultórico, parece representar la transición del periodo arcaico al estilo severo, mientras que el estilo de las metopas, aún del arcaico antiguo, sugiere que Pausanias se confundió y que, por tanto, podría ser más antiguo (510 – 500 a.C.). Esto se corrobora también por una inscripción en el pórtico de alrededor del 500 a.C. que alude a la victoria de los atenienses en el 506 a.C. sobre los beocios y los calcideos. En cualquier caso, este edificio es el más antiguo ejemplo de tesoro dórico (dístilo in antis) contruido en mármol pentélico fuera del Ática. También fue el primero en tener todas las metopas decoradas con relieves y, asimismo, el primero en representar juntos a Teseo, héroe ateniense, y a Heracles. El edificio mide 6,5 x 9,6 m. El friso continuo presentaba seis metopas en las fachadas principal y posterior, y nueve a cada lado largo. Los motivos de las 30 metopas (67 x 60 cm) son los trabajos de Heracles (lado norte y oeste), la amazonomaquia (lado este) y la vida de Teseo (lado sur). Hoy están en el museo y en lugar original se han puesto copias. De los frontones queda muy poco. También son amazonas a caballo las dos acróteras del tesoro. Los muros del tesoro están cubiertos de epigrafías (hasta 150) posteriores (siglo III a.C. y después) entre las cuales se encuentran dos de los textos más importantes de la antigüedad: dos himnos a Apolo y los signos musicales que acompañaban al texto (138 y 128 a.C.). Detrás hay otros dos thesauroi, el tesoro de Potidea (25) (530 – 520 a.C.) y el pequeño tesoro de Potidea a su lado. Un poco por encima esta el llamado tesoro de Spina (28), atribuido a una ciudad etrusca, tal vez Spina. De atribución dudosa es también el thesauros llamado el tesoro de Caere (21) y el tesoro de Cnido (20), de mediados del siglo VI a.C. También en este caso, las columnas de la fachada fueron sustituidas por cariátides. Después se entra en la zona que, posiblemente, fue centro de las primeras funciones oraculares, antes de vincularse con Apolo. El santuario de Gaia (cerrado a los visitantes) se alzaba en la zona triangular situada entre el camino, el Bouleuterion (27), un edificio rectangular del periodo arcaico, y la stoa de los atenienses. La roca de la Sibila (29) se encuentra en un campo de rocas y fuentes y, según se cree, fue el lugar donde la primera profetisa daba sus respuestas. Otro peñasco, la roca de Letó (31) se relaciona con la presunta posición de la madre de Apolo durante la muerte de Pitón. Una tercera roca, más al norte, se monumentalizó con la columna de los Naxiotas (30), hacia el 570 – 550 a.C., (el famoso capitel jónico coronado por una esfinge está en el museo) que marca el lugar de la mítica muerte de Pitón. Tenía una altura de 9,32 m. El espacio circular explanado que se encuentra a la derecha y enfrente de la stoa de los atenienses era el Άλως, la guarida del monstruo. Aquí se celebraban cada 8 años las Σεπτήρια, fiestas en las que se representaba la muerte de Pitón por Apolo. La stoa de los atenienses (33), con siete columnas acanaladas construidas en un solo bloque, ha sido definida como el “manifiesto” del poder marítimo de la ciudad. Aunque vinculado por Pausanias a la victoria naval ateniense sobre Esparta en la Fócide en el 429 a.C., está relacionado más con su triunfo sobre los persas en el 479 a.C., ya que las guindalezas referidas en la inscripción constituyen una referencia a los cables usados en el pontón que Jerjes arrojó sobre el Helesponto. Otra referencia se aplica a las proas de los barcos enemigos hechos como ofrenda “en los santuarios de los dioses”, como asegura Heródoto. Cuando se creó la Liga Delo – Ática, el pórtico, con siete columnas jónicas en la fachada, se convirtió en signo tangible del creciente imperialismo cultural jónico. Los últimos thesauroi incluyen dos anónimos (37 y adlater) y el más antiguo de todos, el tesoro de los corintios (34) construido en el siglo VII a.C. por Kípselo que guardaba muy ricas ofrendas, como el trono de Midas. Se dedicó nuevamente en el 540 a.C. a la expulsión del tirano Kípselo. Se puede subir por una rampa empinada para llegar a la explanada del templo de Apolo. Este tiene un muro de contención de bloques poligonales construido después del incendio del cuarto templo con la contribución de muchas ciudades griegas. Está cubierto por centenares de inscripciones, muchas de las cuales se refieren a la liberación de los esclavos entre el siglo II a.C. y el I d.C. El templo de Apolo (51) fue construido después del 548 a.C. y terminado en el 506 a.C. (quinto templo, que sustituyó al de los míticos héroes Trofonio y Agamedes que fue el cuarto, y que se edificó en el siglo VII a.C.). Los costes fueron sufragados en parte por los Alcmeónidas, a los que Pisístrato había expulsado de Atenas. Pero lo que hoy vemos son las ruinas del sexto templo (o del tercero si no tenemos en cuenta los primeros tres míticos templos: el primero, de laurel, el segundo, de cera y plumas y el tercero, de bronce), reconstruido (369 – 330 a.C.) después de que un terremoto (o incendio, o corrimiento de tierras) derribara el anterior edificio en el 373 a.C. Algunas esculturas se salvaron; las del frontón este representaban la llegada de Apolo a Delfos desde el país de los Hiperbóreos, y las del frontón oeste mostraban una gigantomaquia (tal vez obras de Anténor). Las esculturas de los frontones que se rompieron por el seísmo fueron enterradas con cuidado al norte de la terraza del templo y, justamente gracias a que se mantuvieron enterradas, se conservan en la actualidad mucho mejor que sus sucesoras. La reconstrucción de los frontones ha sido sencilla porque el frontón este era de mármol mientras que el oeste era de piedra caliza. Los arquitectos de este sexto templo fueron Spíntharos, Xenódoros y Agatón. Erigido en orden dórico, de dimensiones 21,64 x 58,18 m, puede haberse construido usando la misma orientación y proporciones que el quinto templo. Es períptero (6 x 15 columnas), con un opistodomo dístilo y pronaos “in antis”, y una rampa en la parte posterior de la naos que conducía al espacio subterráneo (adyton o manteion) donde se consultaba al oráculo. El χάσμα γης (grieta de la tierra) se encuentra debajo de una cubierta boscosa junto al onfalós, la estatua crisoelefantina de Apolo y la piedra que señalaba la tumba de Dionisos. A ella habrían ido a parar los restos de éste al ser despedazado ritualmente por los Titanes, según un mito de trasfondo órfico. En este punto, los vapores emanados de la tierra, junto con las hojas de laurel mascadas por la sacerdotisa, inducían a ésta, sentada sobre un trípode, a entrar en trance. En la pronaos, las célebres inscripciones “Γνώθι σ’αυτόν: Conócete a ti mismo” y “Μηδέν άγαν: Nada en demasía” estaban grabadas en estelas. Estas sentencias, según Diodoro, deben atribuirse a Quilón de Esparta, uno de los siete sabios. También había tres grandes letras “E” cuyo significado sigue siendo discutido. La pronaos estaba cerrada por una verja de plata y en ella había también una crátera de plata y una estatua de Homero. La decoración de los frontones (fragmentos en el museo), que no estuvo terminada hasta el 327 a.C., se refería a los aspectos oraculares y orgiásticos de los cultos délficos, apolíneos y dionisíacos. El frontón oriental muestra a Apolo con una cítara, sentado en el trípode, junto a su hermana (Artemisa), su madre (Letó), las Musas y Helios. El frontón oeste representa a Diónisos y al thíasos de las Tíades orgiásticas. Las Tíades eran mujeres áticas que iban al Parnaso cada dos años y, junto con las mujeres de Delfos, celebraban orgías en honor de Diónisos. Su nombre derivaba de Tía, una Ninfa del país, hija del río Kifisós, que tuvo de Apolo a Delfos. Fue la primera en celebrar el culto de Diónisos en las laderas del Parnaso. Los frontones los atribuye Pausanias a los atenienses Praxías y Androscenis. Según Pausanias, en el interior del templo estaba construido un altar de Posidón, porque éste había poseído primitivamente el oráculo. Había dos imágenes de las Moiras, en lugar de las tres que habitualmente eran veneradas. La imagen de la tercera había sido sustituida por las de Zeus Moirágetes y la de Apolo Moirágetes. Cerca del gran altar (40), regalo de los de Chíos en el siglo V a.C., había un lobo de bronce, ofrenda de los propios delfios. Del gran altar se conservan bloques y la inscripción votiva. No lejos del altar se encontraba el trono de Píndaro. Era de hierro y en él dicen que se sentaba cuando iba a Delfos y cantaba los himnos que había compuesto en honor de Apolo. El antagonismo y la rivalidad entre las diversas πόλεις, observados en la Vía Sacra, se dejaban a un lado frente al templo, a favor de las celebraciones panhelénicas de victoria sobre los bárbaros. O, más bien, el deseo de destacar sobre los demás tomaba la forma de magníficas ofrendas que eludían referencias a conflictos internos. Allí estaba el trípode de oro de Platea (39), una ofrenda común de la Liga Griega para conmemorar la victoria sobre los persas en Platea en el 479 a.C. (Algunos expertos piensan que la base visible hoy se refiere a otro trípode dedicado por los crotoniatas en un momento situado entre finales del siglo VI y principios del siglo V a.C.). Sin embargo, el trípode real relacionado con la batalla de Platea, y fundido por los focidios durante la Tercera Guerra Sagrada, pudo haber estado al lado. Estaba sobre una columna de bronce dorado formada por tres serpientes enroscadas, en la que estaban grabados los nombres no sólo de los vencedores de Platea, sino de las 31 ciudades griegas que habían luchado contra los persas en la Segunda Guerra Médica y que habían dedicado la ofrenda. Según Pausanias, la parte de oro la fundieron los focidios cuando ocuparon Delfos durante la Tercera Guerra Sagrada (356 – 346 a.C.), y la columna de bronce fue llevada por Constantino I a Constantinopla en 324 a.C. para adorno del hipódromo. Todavía se conserva, algo mutilada, sin las cabezas de las serpientes, cerca de la Mezquita Azul de Estambul. El Consejo Arqueológico Central de Grecia ha adoptado por unanimidad un dictamen favorable a la construcción de una copia de este monumento para instalarlo en su primitivo lugar. Detrás del trípode de los plateos se conservan los cimientos de un gran pedestal que sostenía el carro dorado del dios Helio (38), protector de los rodios, ofrenda de éstos de finales del siglo IV a.C. Allí se encontraba también la segunda ofrenda de los tarentinos, obra de Ónatas de Égina y de Calíteles, por una victoria sobre los peucetios y los iápodas, bárbaros de la Magna Grecia. Estaba formado por estatuas de infantes y jinetes. Allí estaba también la estatua colosal de Apolo Sitalcas (42) (“protector del trigo”) donada por los anfictiones después de la Segunda Guerra Sagrada. Su tamaño era de 35 codos. Los dos trípodes de oro (43) ofrecidos por los tiranos de Siracusa (Gelón y Hierón) señalaban sus respectivas victorias sobre los “bárbaros del oeste” (los cartagineses en Himera en el 480 a.C. y los etruscos en Cuma en el 474 a.C.). Junto a ellos estaban los pilares ofrecidos por Prusias II, rey de Bitinia, y Eumenes II, monarca de Pérgamo, que fueron dedicados en el 184 a.C. por los etolios a los nuevos defensores del mundo griego contra los gálatas. Otra ofrenda impresionante era la de los cnidios de Lipari por una victoria naval sobre los etruscos a principios del siglo V. En una base que medía unos 60 m de largo había un total de 20 estatuas colosales de Apolo, una por cada barco capturado en la batalla. Finalmente, el pilar de Lucio Emilio Paulo (41) se levantaba en la esquina sudoriental del templo. Era un monumento con una base de unos 12 m de largo iniciado por Perseo, último rey de Macedonia, que fue derrotado en Pidna en el 168 a.C. por el general romano. Paulo completó el monumento con una estatua ecuestre de sí mismo. La inscripción fue la primera en latín de un monumento oficial en territorio griego. En el extremo de la terraza oriental del templo se construyó a finales del siglo III a.C., la stoa de Átalo I de Pérgamo (47). Tenía dos pisos con 11 columnas dóricas en la fachada de cada piso. En el siglo IV d.C. se transformó en cisterna para alimentar a los baños que se encontraban más abajo, fuera del santuario. Frente a ellas se levantaban las estatuas del rey (45) y de su hijo Eumenes II (46). Algunos piensan que un gran cimiento rectangular enfrente de la stoa era la base del monumento que celebraba la victoria sobre los gálatas en el 241 a.C., y otros opinan que era un altar a Neoptólemo, hijo de Aquiles, de quien los atálidas se proclamaban descendientes. Un oikos al este completa el complejo. Éste se ha interpretado como un lugar en el que se exhibían las ofrendas; o, acaso, como el sitio de culto de Dioniso Sphaléotas (“el que se confunde y redime”), asociado con Télefo, el mítico fundador de Pérgamo. Luego hay una serie de ruinas, entre ellas la ofrenda de Dáocos II (49), representante de Tesalia en la anfictionía, quien levanto a finales del siglo IV a.C. este monumento votivo formado por una base rectangular sobre la que se erigían nueve estatuas, entre las que destacaba la estatua de Agias, abuelo de Dáocos II y atleta victorioso en los Juegos Píticos. Junto a ella se encuentra uno de los monumentos más conocidos de Delfos, la columna de las danzantes (48) (en el museo). De algo más de 11 m de altura, era visible desde cualquier punto del santuario. Se caracteriza por una base alta y una columna de mármol con fuste envuelto en hojas de acanto, rematado con tres danzantes, cada una de ellas con un kalathiskós (una cesta hecha con hojas de caña) en la cabeza, aunque se supone que originariamente sostenían un trípode. Algunos estudiosos ven en este monumento una alegoría de Acanto y su aliada Esparta, que la liberó de Atenas en el 422 a.C. y la defendió contra Olinto en el 382 – 379 a.C. (el periodo en el que se construyó la columna). Otros prefieren la hipótesis de que la columna fue dedicada por los atenienses a finales del siglo IV a.C. Después de pasar la famosa estatua del auriga (55) de bronce dedicada por el tirano de Gela Polizelo, vencedor de la carrera de carros de cuatro caballos en el 478 a.C., se llega a la ofrenda de Crátero (56), en la que en tiempos se alzó la estatua de bronce de Lisipo y Looecares. Representaba la caza del león durante la que Crátero salvó la vida a Alejandro Magno (320 – 300 a.C.). Desde aquí, en el camino al teatro, se pasa por la stoa de los etolios (54) a la izquierda, fuera del recinto. Fue construido para guardar las armas capturadas a los gálatas, en el 278 a.C., por los nuevos propietarios del santuario. El teatro (53) era sede de los Juegos Píticos. Se construyó en el siglo IV a.C. y fue restaurado 200 años más tarde y, de nuevo, en la época romana. La cávea se encuentra en un cuadrado y está dividida en dos órdenes: el inferior, con siete sectores, y el superior, con seis. Tenía un total de 35 gradas (28 en la parte inferior y 7 en la superior separadas por un diázoma) y podía albergar a unos 5.000 espectadores. A su vez, los asientos estaban divididos en dos partes: una frontal, para que el público se sentara, y una posterior que dejaba espacio a los pies del espectador del asiento superior. La orchestra era circular de 7 m de diámetro, si bien la que se conserva actualmente es el resultado de una reforma de época romana y por eso no constituye una circunferencia completa. Del mismo modo, el parapeto que protege la primera fila de asientos y la separa de la orchestra es también de época romana. La escena se elevaba frente a la orchestra y tenía que salvar el desnivel de la ladera, por lo que la parte posterior del edificio descendía unos 5 m hasta cimentarse. Del edificio de la escena solo quedan los cimientos en los dos niveles. La sala de los cnidios (50) se alzaba al este del teatro en la terraza más alta. Era una sala de reuniones y banquetes erigida hacia el 468 a.C., que cobró fama por los frescos de Polignoto de Tasos, de entorno al 458 a.C., que representaban la conquista de Troya y la partida de los griegos, y el descenso de Ulises al Hades. Era de dimensiones 18,70 x 9,53 m y estaba adosada al muro del recinto sagrado, con una puerta en el lado meridional y una especie de atrio rectangular con un impluvium central por el que entraba la luz que iluminaba las pinturas. Al oeste del teatro (de época romana), una senda conduce hacia el estadio, de 177,6 m de largo. Éste se alza sobre sólidas subestructuras del siglo V a.C., pero cuatro reformas consecutivas (la última de Herodes Ático) dieron como resultado las instalaciones que se conocen hoy en día, con unas gradas de piedra que podían albergar a 6.500 espectadores. EL SANTUARIO DE ATENEA PRONAIA Antes de entrar en el santuario délfico, en una estrecha meseta que se encuentra a la izquierda de la carretera que da al valle del Pleistos, nos encontramos con el santuario de Atenea Pronaia, hoy llamado Μαρμαριά. En este lugar tuvo que existir un centro de adoración a alguna divinidad femenina como dan muestra la multitud de figuras micénicas que se han encontrado aquí y que representan a una diosa con los brazos abiertos. Más tarde, el santuario fue dedicado a Atenea; ésta, junto con el héroe local Fílacos, eran los guardianes del santuario de Apolo y de su templo. A principios del siglo VI a.C., el santuario fue ampliado y se construyó un muro perimetral que abarcaba un espacio de unos 150 x 40 m. Funcionaba a modo de muro de contención para proteger y sostener la terraza artificial sobre la que se eligieron los monumentos. La visita comienza en el templo de Atenea Pronaia (8) (“la que precede al templo [de Apolo]”). Es un edificio dórico períptero (6 x 12 columnas) del siglo VI a.C., construido con piedra de poros y de dimensiones 13,25 x 27,45 m. El templo se levantaba sobre un podio de piedra calcárea, pero el edificio en sí se construyó con toba volcánica, un material aislante que se endurece a medida que pasa el tiempo. Las cornisas y decoraciones eran de terracota, mientras que la galería del peristilo circundante se pavimentó con grandes guijarros a modo de mosaico. Tiene una plataforma de solo dos peldaños, una naos amplia y muy profunda y una pronaos dístila “in antis”. Restaurado después del corrimiento de tierras del 480 a.C. (una de cuyas rocas puede verse todavía entre los altares al este del templo), fue levantado sobre un edificio del siglo VII a.C. del que solo unos cuantos vestigios han salido a la luz, en la zona que está frente al templo. Era uno de los templos más antiguos que se conocen. En el siglo IV a.C. volvió a destruirse el templo del que hoy vemos sólo las ruinas. Otro corrimiento de tierras fue el causante de una última destrucción. En 1905 un corrimiento de tierras provocó que grandes rocas destruyeran 12 de las 15 columnas que se habían salvado. Un altar se alzaba a la derecha, cerca de otro altar anterior. El original era el altar (9). Dos pequeños edificios (10) se elevaban en la terraza del este. Eran también del siglo VI a.C. y se han interpretado como templos de un santuario dedicado a Fílacos, el héroe local que salvó Delfos de los persas en el 480 a.C. (Otra sugerencia es que los templos estaban dedicados a Atenea y Artemisa). Al oeste había dos thesauroi. El primero es un tesoro anónimo (7). Construido en el orden dórico (c. 475 a.C.), estaba probablemente relacionado con la victoria del 480 a.C. sobre los persas. Se alzaba sobre una plataforma escalonada de tres peldaños de piedra calcárea y de 6,6 x 9,7 m. El otro tesoro se ha identificado recientemente como el tesoro de Masalia (6) (actual Marsella). El edificio fue dedicado en el 530 – 500 a.C. y probablemente se transformó en lugar para el culto imperial durante el reinado del emperador Claudio. Las dos columnas de la pronaos eran jónicas con un capitel extraño, con decoración de hojas de palmera, del tipo que los arqueólogos llaman eólico, conocido en Asia Menor, en Focea, la metrópolis de la colonia de Masalia. Era ligeramente menor que el tesoro dórico (medía 6,1 x 8,4 m), pero más estilizado, por lo que debió quedar ensombrecido cuando se edificó el tesoro vecino, algo más adelantado. Se conservan trozos del friso con una representación de la gigantomaquia y de la amazonomaquia y del frontón y las acroteras con formas quizás de nikes y esfinges aladas. El gran tholos (4) se alzaba en el centro de la terraza. El gran arquitecto e ingeniero Vitrubio (siglo I d.C.) atribuyó esta obra maestra de la arquitectura a Teodoro de Focea, y está datado en el 380 – 370 a.C. Aunque considerado un monumento clásico, su clasicismo es solo externo: krepídoma circular de tres escalones de 13,5 m de diámetro en la base, perístasis dórica (20 columnas de casi 6 m de altura), arquitrabe con 20 metopas y armonía de la arquitectura en su conjunto. Internamente, sin embargo, son visibles las nuevas tendencias: las 10 (o 13) elegantes semicolumnas corintias que tocan el muro interno de la naos introducen un elemento pictórico y colorista, y la cornisa alrededor de la base de la naos y los artesones del techo del pórtico están inundados de tensión dinámica. La decoración se ha conservado muy fragmentaria, pero se ha sugerido que en las metopas pudo haber representada una amazonomaquia y una centauromaquia. La cella medía 8,4 m de diámetro y estaba rodeada con un rodapié con decoración floral y, en la parte superior, un friso con otras cuarenta metopas, alternadas con triglifos, en las que quizás estaban representados los trabajos de Hércules y escenas de la vida de Teseo. La puerta de entrada se hallaba situada en la parte sur. Consistía en una triple apertura flanqueada por dos columnas jónicas y cerrada con verjas de bronce o hierro que protegían las puertas de madera. El suelo estaba pavimentado con placas de caliza negra, pero en el centro había una circunferencia de mármol blanco. El contraste entre el blanco del mármol pentélico y los tonos oscuros de la piedra de Eleusis no empañan la pureza de las líneas arquitectónicas, sino que realzan su equilibrada distribución. La parte del edificio que más problemas de reconstrucción presenta es el tejado y las cornisas, ya que se conservan fragmentos de dos cornisas de diferentes tamaños. En un principio se pensó que pudo haber dos tejados superpuestos, uno más alto para la circunferencia de la cella y otro más bajo para el peristilo; también se ha sugerido que las dos cornisas se sucedían formando dos círculos concéntricos con una función decorativa; sin embargo, la hipótesis más aceptada es que el seísmo del año 373 a.C. destruyó el primer techo y éste se reconstruyó durante la reforma. El propósito del edificio sigue siendo incierto. Una hipótesis sugiere que era un heroon para Fílacos. Más al oeste están las ruinas de un templo (3), dórico (11 x 22 m) construido con piedra caliza, próstilo y hexástilo, con pronaos. La naos tiene una triple entrada subrayada por dos columnas jónicas. Fue erigido hacia el 365 – 360 a.C. quizás para sustituir al templo de Atenea destruido. Cerca se encuentran las trazas de un edificio parcialmente destruido por el templo que pudo haber sido la oplothiki (2), del siglo V a.C. Desde la zona de descanso se puede llegar al gimnasio del siglo IV a.C. Fue uno de los primeros complejos deportivos en construirse en toda Grecia. Muy cerca queda la fuente Kastalia, cuyas aguas se canalizaron en parte para abastecer los baños del gimnasio. El edificio no fue nada fácil de excavar, puesto que sobre sus restos se había construido en el siglo XVIII el monasterio de la Dormición de la Virgen. El gimnasio era un edificio público de cuya construcción y mantenimiento se encargó tanto la anfictionía délfica como las autoridades de la ciudad de Delfos. Como tal, era usado habitualmente para ejercitarse por los habitantes de la ciudad y también por los atletas extranjeros que acudían cada cuatro años a los certámenes deportivos. La pista abierta (paradromis) y la galería cubierta (xystós), usadas para entrenamientos y carreras en momentos de mal tiempo, están en la más alta de las dos terrazas que ocupa; la palestra, al sur, y una piscina circular (loutrón, al norte), en la inferior. El xystós medía 186 m de largo. Era un pórtico de columnas dóricas cuyo pavimento de arena hacía las funciones de pista de entrenamiento en los días de lluvia. El paradromis medía 172 m de largo. Esta pista estaba delimitada en los extremos por unas losas que marcaban el inicio y el fin, en las que se conservan las ranuras donde los atletas colocaban las manos y los pies para tomar impulso al inicio de la carrera. Dos largas canalizaciones enmarcaban esta pista, al norte y al oeste, para conducir el agua de la fuente Kastalia hasta los baños. Los baños griegos contaban con una piscina circular de 10 m de diámetro y escalonada con casi 2 m de profundidad. En la pared este había diez caños por donde salía el agua canalizada que servía para rellenar la piscina. A su vez, la pileta desaguaba por el noroeste mediante una alcantarilla que atravesaba el muro exterior. Al norte de la piscina circular hay un pequeño edificio de baños romanos. Desde la carretera moderna, se verá la fuente de Kastalia, que recoge el agua que borbotea entre las Fedríades. Era una construcción de la época de la Primera Guerra Sagrada (600 – 590 a. C.). Aquí se lavaban sacerdotes y peregrinos antes de entrar en el templo. En la actualidad hay tres fuentes visibles: una con un patio enlosado era arcaica con restauración helenística; otra es moderna, y la tercera era helenística, con patio rectangular y un depósito adornado con semipilares y seis bocas de agua. La última de estas fuentes se encuentra donde se practicaba el culto a Gaia y Pitón. Se conocía como Ialon hydor (“agua que habla”), con la que la pitonisa se lavaba el cabello antes de sus respuestas oraculares. El museo El Museo Arqueológico de Delfos ofrece una espectacular visión transversal de la escultura arcaica y de estilo severo, y éste será el hilo conductor seguido en la presentación de las salas. SALAS 1 y 2: En ellas se exponen figuritas micénicas y ofrendas votivas de bronce del periodo geométrico y del arcaico: trípodes, figuras antropomorfas y zoomorfas obras orientales o de inspiración oriental, joyas y armas. Hay también una serie de escudos de bronce de los siglos VIII y VII a.C., y de decoraciones en forma de cabezas de grifos (siglos VIII a.C. y posteriores) usadas en calderos. SALA 3: Las piezas más sobresalientes de la sala son los kouroi gemelos, acaso Kléobis y Bítonas, que llevaron a su madre (la sacerdotisa de Hera) en un carro durante 45 estadios desde la ciudad de Argos al santuario de la diosa. Las obras se atribuyen al escultor argivo Polimedes en los inicios del siglo VI a.C. La sala exhibe asimismo las cuatro metopas del tesoro de Sición: Europa y el toro, los Argonautas, los Dióscuros y el jabalí de Calidonia de c. 560 a.C. SALA 4: El contenido de esta sala se encontró en dos zanjas cavadas bajo la Vía Sacra en 1939 frente al pórtico de los atenienses. La pieza más destacada es una ofrenda votiva en forma de un toro de plata de la primera mitad del siglo IV a.C. Obsérvense asimismo los fragmentos de dos estatuas crisoelefantinas de tamaño natural (mediados del siglo IV a.C.). SALA 5: Es la sala del Tesoro de Sifnos. Es una de las salas más importantes del museo; exhibe el friso y el frontón oriental del famoso monumento construido hacia el 525 a.C. El maestro de los lados oeste y sur del friso (η Κρίση του Πάρη: el Juicio de Paris y el rapto de las Leucípides) creó distintos volúmenes con figuras que se distinguen claramente del fondo. El maestro que produjo los lados norte y este (gigantomaquia y luchas de griegos y troyanos en presencia de dioses) hace más uso del color y prefiere el altorrelieve, con acción más compleja en el fondo y una narración más distribuida. (Algunos expertos sugieren que pudo ser Endoios). En la Gigantomaquia los gigantes atacan por la derecha y se representan fuertemente armados. Por la izquierda se defienden los dioses. En el extremo izquierdo se encuentra Hefesto en pie ante sus fuelles. Siguen Deméter y Core y, después, Diónisos al que vemos con la nébride y la diosa Cibeles sobre su carro tirado `por leones. A continuación, Apolo y Ártemis disparan flechas contra los enemigos. Ante ellos está el gigante Kántharos. En esta parte, ahora borrado, se encontraba Zeus sobre su carro. Siguen, bien conservados, Hera y Atenea, Ares con casco y escudo y Hermes con su yelmo cónico. De la parte final sólo se conservan restos de la parte inferior del cuerpo de Poseidón y de Anfítrite. El pequeño frontón (disputas entre Apolo y Heracles por el trípode délfico) tiene figuras en forma de recortes que carecen de gracia y refinamiento. Esta sala contiene también una de las dos cariátides del tesoro, la cabeza de otra cariátide modelada vigorosamente, datable hacia el 350 a.C. y la esfinge que coronaba la columna de los naxiotas (560 a.C.). SALA 6: Está dedicada a lo que se ha conservado del Templo de Apolo. Del frontón este del primitivo templo de los Alcmeónidas se conservan trozos de tres de los cuatro caballos del carro con el que Apolo entró en Delfos acompañado de su madre Letó y de su hermana Ártemis. A la izquierda del carro se conservan tres figuras femeninas mientras que a la derecha de aquél se conservan trozos de tres figuras masculinas desnudas. En la representación aparecen también leones atacando a un toro y a un ciervo. El frontón estaba pintado con colores intensos; huellas de la pintura se distinguen en algunas partes del mismo. A la izquierda del frontón se puede ver la figura de una Nike, posiblemente la acrotera central del templo. En el frontón oeste se representaba una Gigantomaquia. Éste es el frontón que admiraba el coro en el Ión de Eurípides (Eurípides. Ión 190 y ss.) En el frontón este del templo del siglo IV se representa a Apolo sentado en el trípode rodeado de Ártemis, Letó y de las Musas. Es obra de Praxías y Androscenis entorno al 330 a.C. En el frontón oeste se representa a Diónisos con las Thíades. Es obra, también, de Praxías y Androscenis entorno al 330 a.C. SALAS 7 y 8: Están dedicadas al Tesoro de los atenienses. El edificio fue un hito en la decoración arquitectónica arcaica tardía. Aunque la falta de piezas conservadas en los frontones (escenas de combate que, probablemente, glorificaban a Heracles y Teseo) impide un juicio sobre las cualidades estilísticas de la obra, la relativamente buena conservación de las metopas (amazonomaquia al este, hazañas de Teseo al sur, trabajos de Heracles al norte y oeste) ofrece una apreciación de la naturaleza unificada de las escenas, aunque fueran obra de escultores diferentes. Talladas en altorrelieve, algunas partes, sobre todo las cabezas, se destacan completamente del fondo, y el deseo de reproducir la acción es evidente, aunque los cuerpos se expresan de un modo convencional y más bien conservador (c. 500 a.C.). Otros, basándose en el criterio de Pausanias, datan la obra después del 490 a.C. SALA 9: Dedicada a ofrendas del siglo V a.C.: esculturas del templo de Atenea Pronaia, estatuillas de bronce y decoración en arcilla de edificios. Especialmente notable es una copa ática en la vitrina de la pared. Tiene un fondo blanco con Apolo sosteniendo una cítara en la mano izquierda y vertiendo una libación desde un cuenco con la mano derecha (c. 470 a.C.). SALA 10: Está dedicada al Tholos. Muestra la decoración arquitectónica del célebre tholos de Marmariá. Por desgracia, apenas queda nada de los dos frisos dóricos (el externo de la amazonomaquia y el interno de una centauromaquia). La situación es la misma para las acroteras, debido a la repetida reutilización de los materiales del edificio desde finales de la antigüedad. Consecuentemente, sólo se han montado en reconstrucción cuatro metopas en estado deficiente. Sin embargo, el estado de las piezas no oculta la excepcional calidad de su ejecución, cercana a la de los frisos de Vasses. Junto a las metopas hay cuatro estatuas que eran, quizás, las acroteras del templo. SALA 11: La sala presenta las tres danzantes (“οι χορεύτριες”) que coronaban la columna de más de 11 m de altura rodeada con hojas de acanto. Las fechas consideradas para la obra oscilan entre el 380 a.C. (según una dedicatoria desconocida, posiblemente espartana) y el 335 – 325 a.C. (según una dedicatoria ateniense). Si fuera cierto lo segundo, las danzantes podrían ser las tres hijas de Erecteo. La sala contiene otros elementos de importancia como las estatuas de la donación de Dáocos II el tetrarca tesalio de la Liga Délfica durante varios años a partir del 338 a.C. De las nueve estatuas originales, seis se han encontrado enteras, además de la base de la séptima. En el conjunto se representaba al propio Dáocos, su hijo y sus antecesores frente a la estatua de Apolo. La autoría de las estatuas no se conoce: la atribución a Eutícrates, hijo de Lisipo, es puramente hipotética. Las estatuas de Agelaos y Agías (bisabuelo de Dáocos y famoso atleta de mediados del siglo V a.C.), pertenecientes al anterior conjunto, parecen situarse bajo la visión artística de Lisipo, y parece claro, que el gran escultor de Sición produjo al menos la segunda para la donación de bronce de Farsalo, que replicó en mármol en Delfos. Se considera unánimemente una de las obras más importantes del escultor. En ella se encuentra también una copia del onfalós original de tiempos helenísticos o romanos. Una hipótesis reciente propuesta por los historiadores franceses Amandry y Martínez propone que esta representación en mármol del centro del mundo formaba parte de la columna de las danzantes SALA 12: La sala contiene la excelente estatua de Antinoo de la época de Adriano. SALA 13: Está dedicada únicamente a la célebre estatua de bronce del Auriga (“Ο Ηνίοχος”). En ella puede verse parte de un grupo, formado por carro, caballos y auriga cogiendo las riendas (“τα ηνία”), dedicado por Polízalos, rey de Gela, después de su victoria como propietario del carro ganador, no como jinete, en los Juegos Píticos del 478 o 474 a.C. Esta célebre estatua de bronce incluye todas las principales características del estilo severo, como cabeza redondeada, superficies faciales tensas (el brillo de la mirada del muchacho es excepcional), rizos tersos del cabello, sencillez arquitectónica del χυτόν y formas anatómicas rígidas de los brazos y los pies. La base parece llevar la firma del escultor Sotades de Tespia; sin embargo, no parece seguro, ya que el estilo podría ser menos ático que del Peloponeso o, posiblemente, de la Magna Grecia. Se ha aventurado el nombre de Pitágoras de Reggio, que estuvo activo durante la época de los tiranos de Sicilia.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS