“Cuando llegó el día de la fiesta, mientras que, fuera de la ciudad, en el llamado Cerámico, Hipias, acompañado de su escolta, disponía cómo debía marchar cada cual en la procesión, Harmodio y Aristogitón, empuñando ya los puñales, se disponían a actuar.” (Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. Libro VI, 57,1)

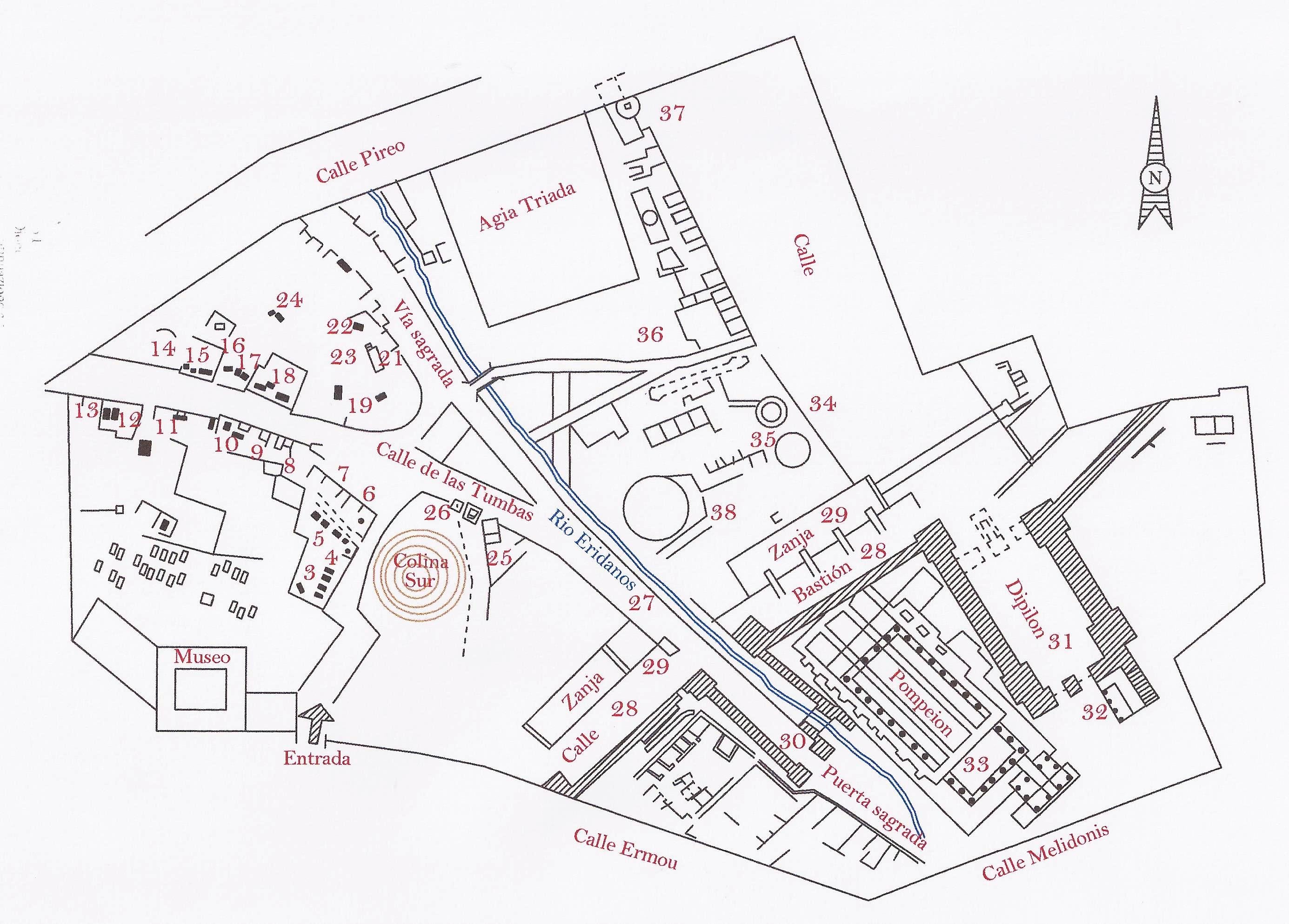

El Cerámico se encuentra entre las calles Ermou, Peiraios y Melidoni. La estación de metro más cercana es la de Thiseio. Se accede directamente por la calle Ermou.

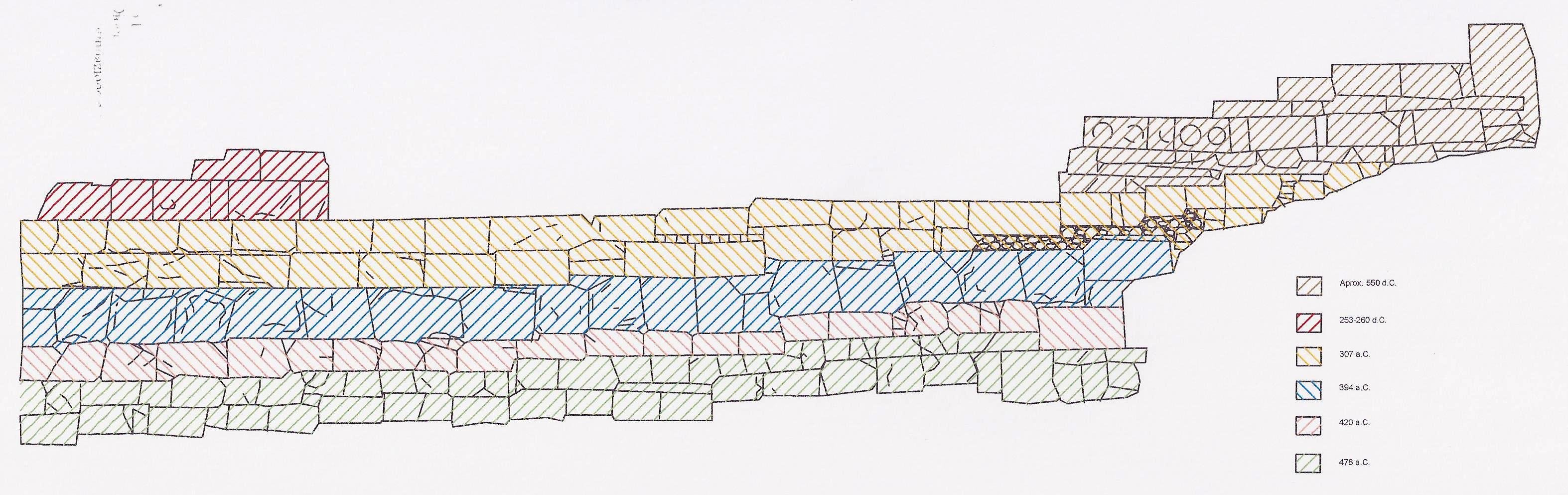

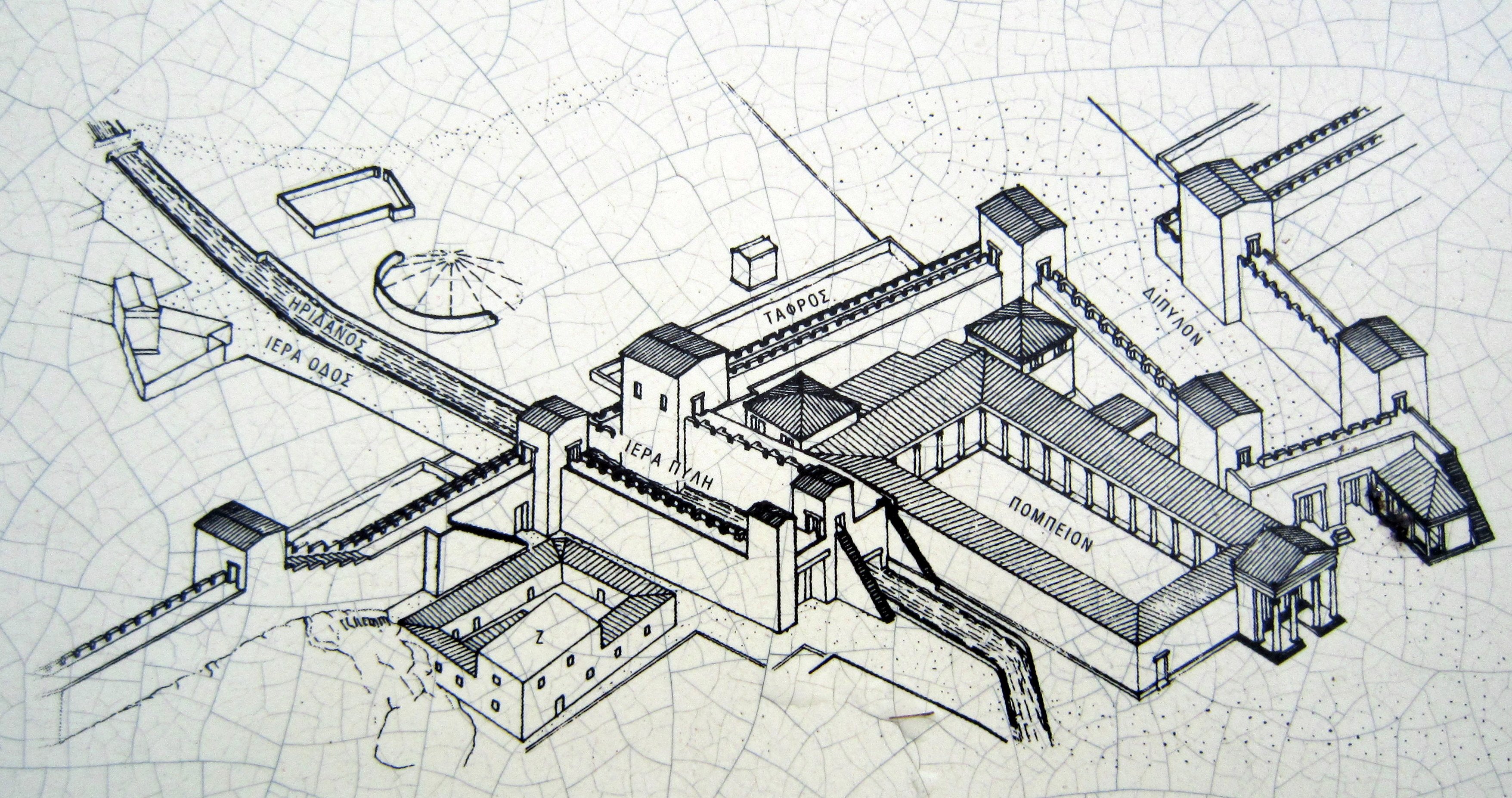

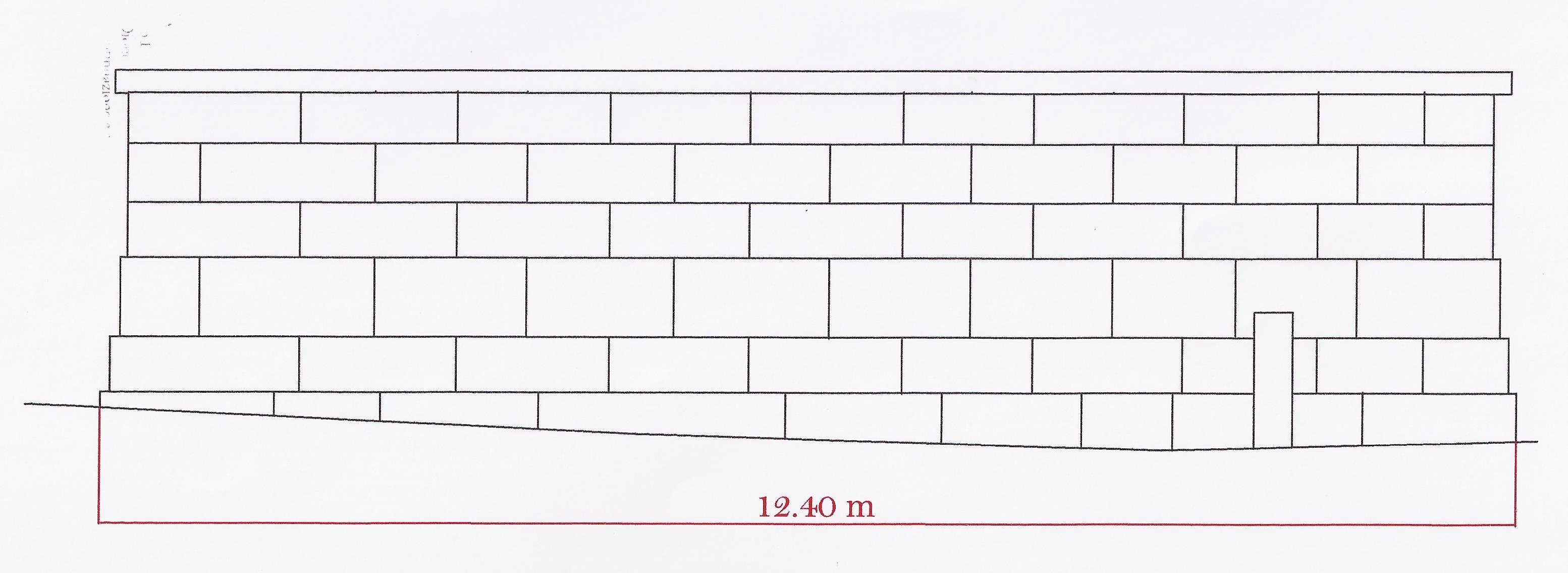

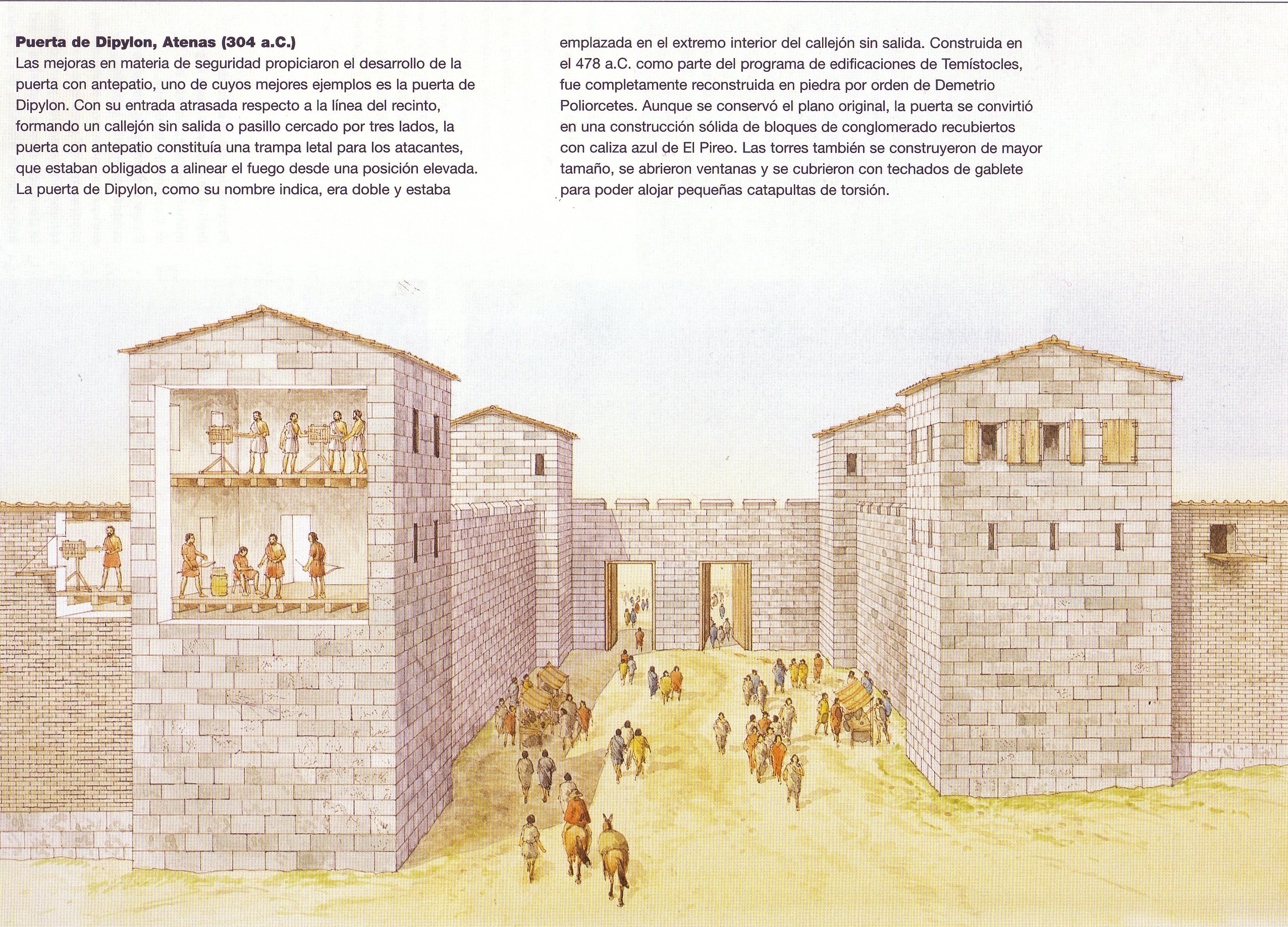

Justo al norte del Ágora estaba el demos de Kerameis, lugar de culto del héroe Kéramos, del que se dice era hijo de Diónisos y Ariadna, fundador de la artesanía más extendida, la cerámica. Fue esta una zona en la que se hicieron productos espléndidos cuyo rastro puede seguirse por toda la cuenca mediterránea desde el siglo VIII al V a.C. El barrio está dividido en dos partes por la muralla de Temístocles que se levantó después de la batalla de Platea (479 – 478 a.C.), por lo que el Cerámico se extendía tanto hacia dentro como hacia fuera de la ciudad. La muralla de Atenas tenía una longitud de unos 6.500 m y, al menos, siete puertas. La altura era de unos 7 a 8 m y en su parte superior se dispusieron almenas. Su anchura era de unos 2,5 m y frente a ella se excavó un foso. La muralla fue reconstruida primeramente en el 420 a.C. durante la guerra del Peloponeso. Después fue vuelta a reconstruir por Conón en el 394 a.C. y de nuevo en torno al 338 a.C. o el 307 a.C., durante el desarrollo de las guerras macedonias. Entonces, el sistema defensivo se reforzó con la construcción del llamado προτείχισμα, una muralla situada a unos 8 m del recinto de Temístocles formada por un muro de piedra y una zanja de sección rectangular asociada al muro de unos 8 m de anchura y 4 m de profundidad. La más notable de las 13 puertas que tenía la muralla era el Dípilon (“puerta doble”), que se abría a la más conocida necrópolis de Atenas, cuyo uso se remontaba hasta el siglo XII a.C. Justo la sur estaba la llamada Puerta Sagrada. Ambas puertas unían la parte interior del barrio con la exterior a las murallas.

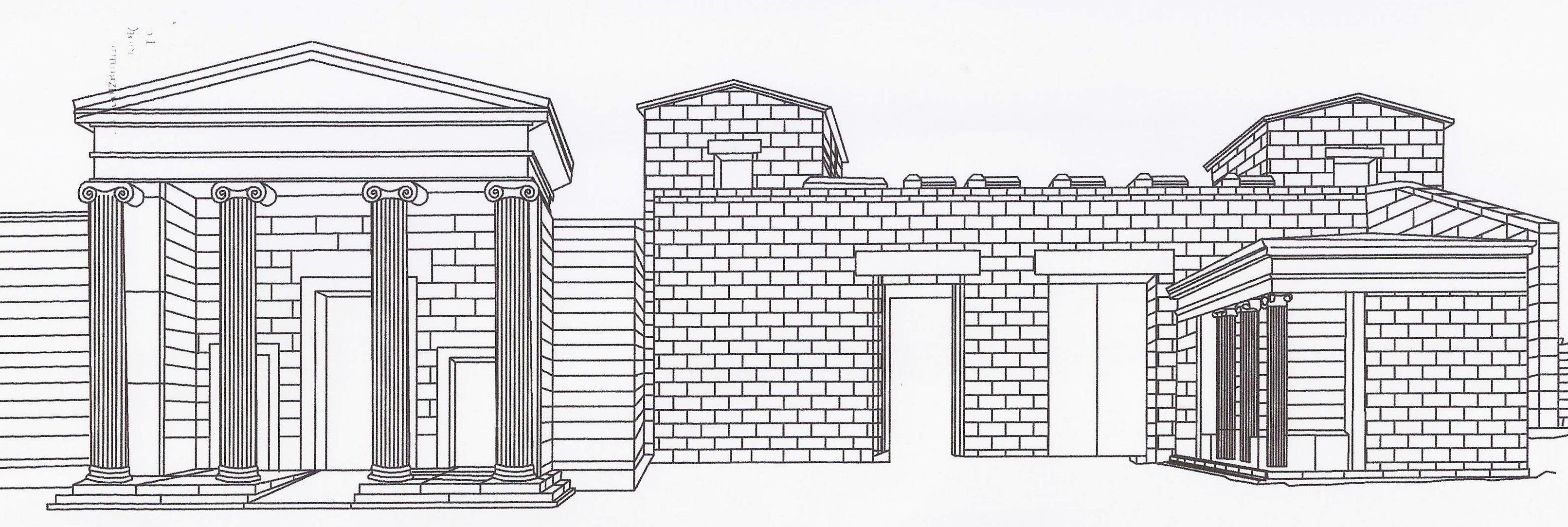

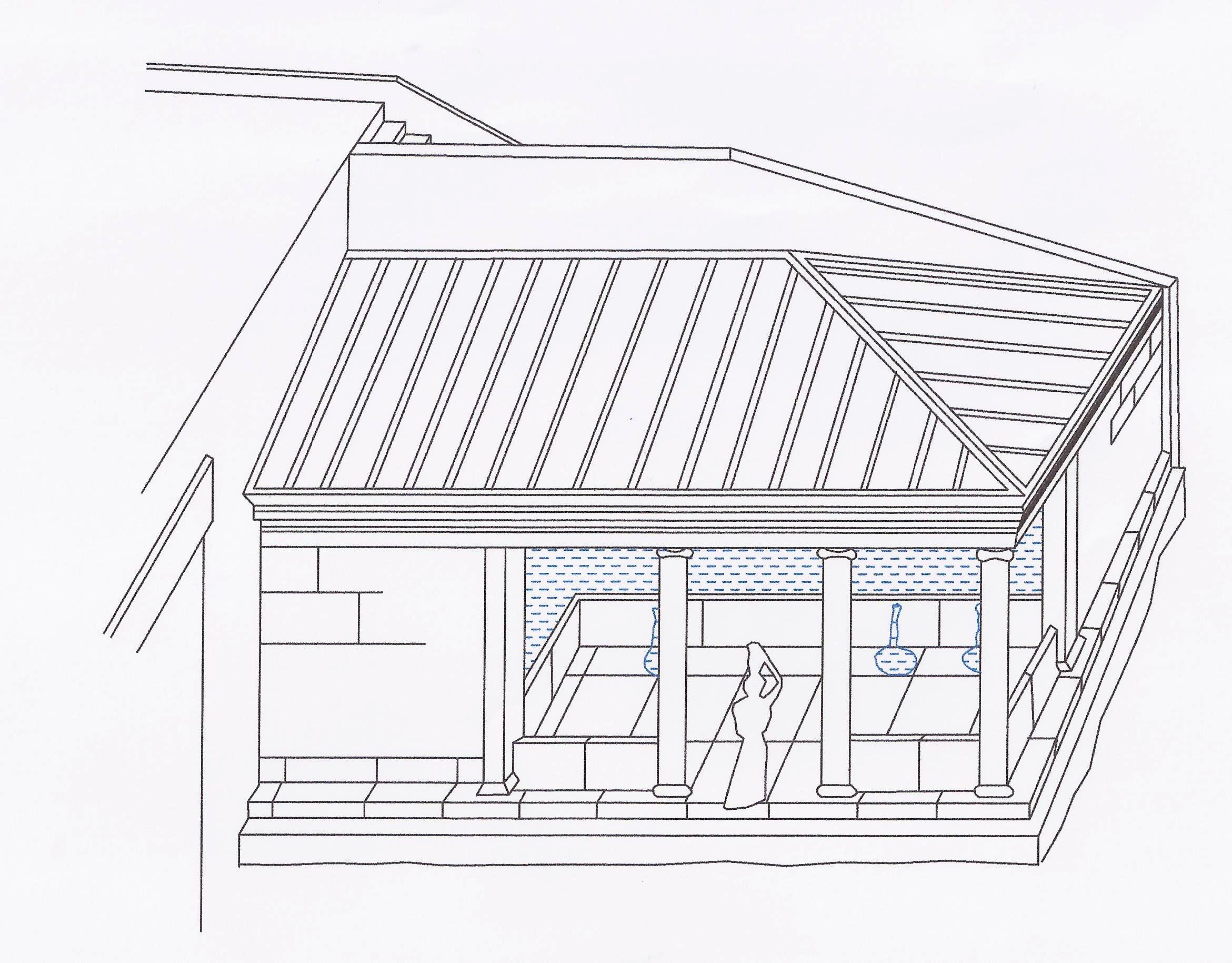

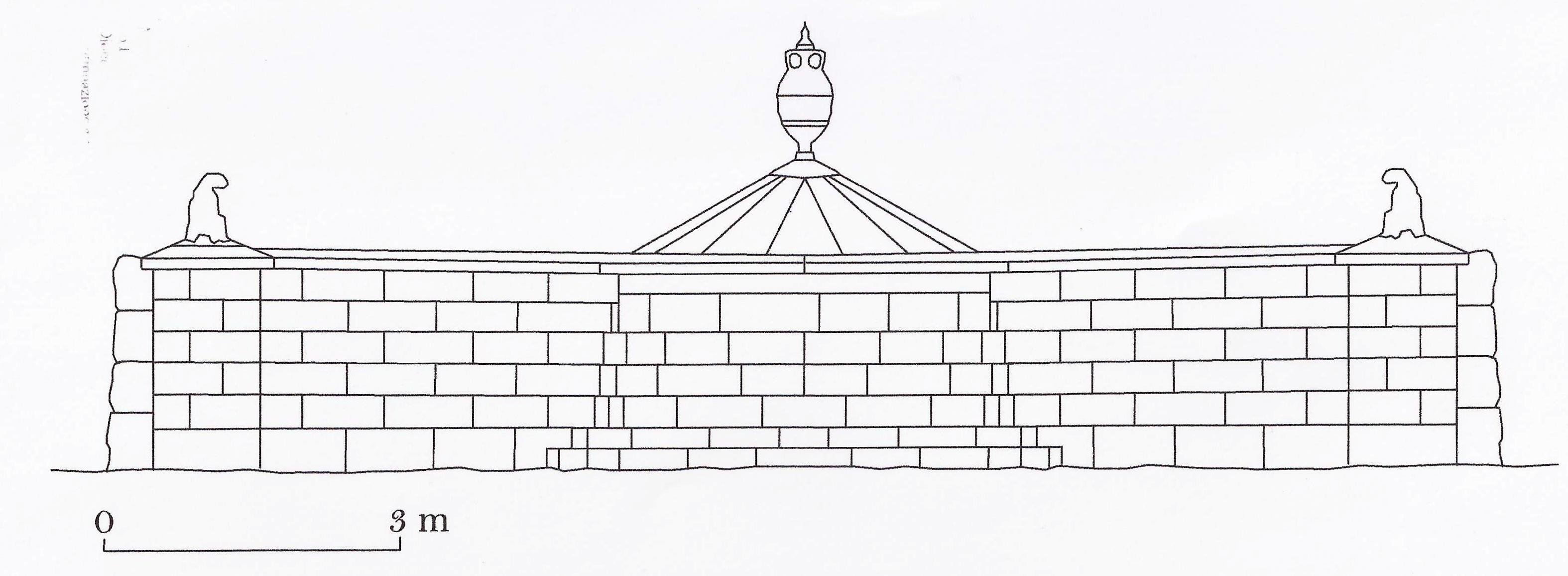

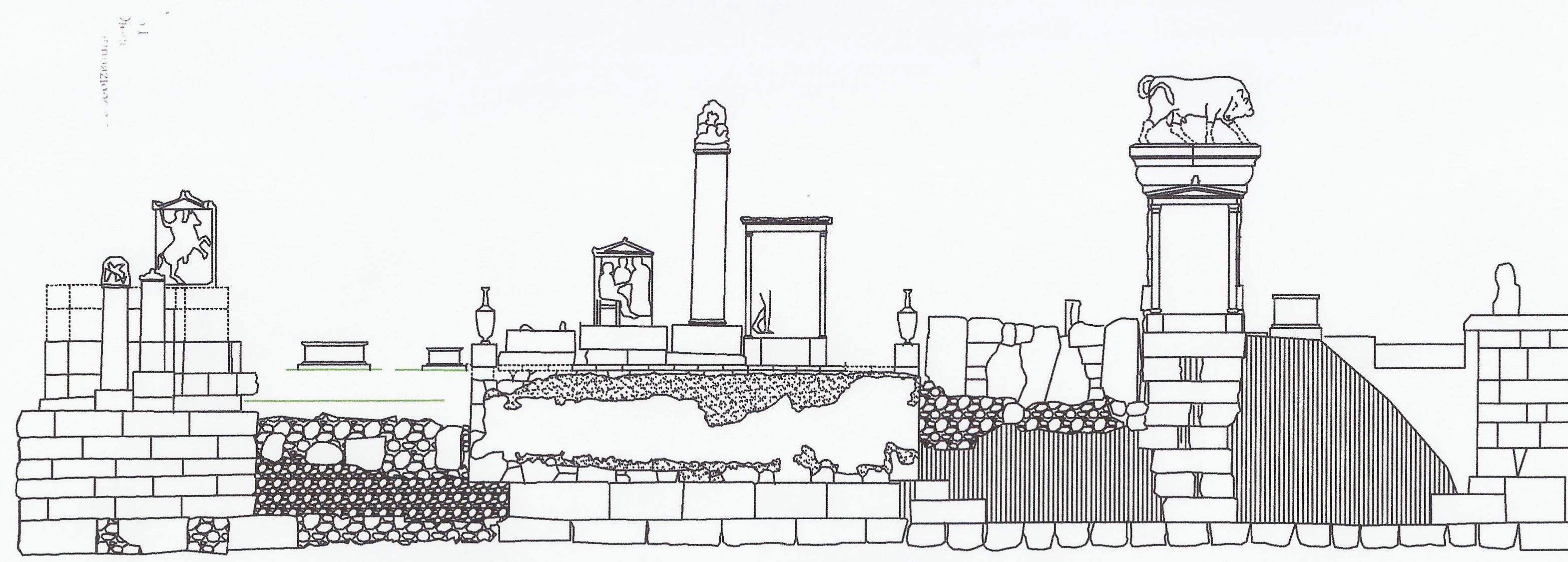

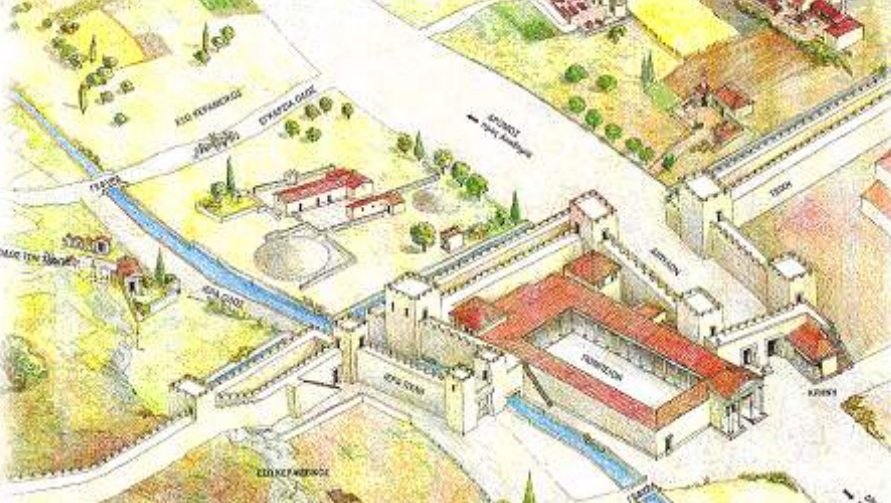

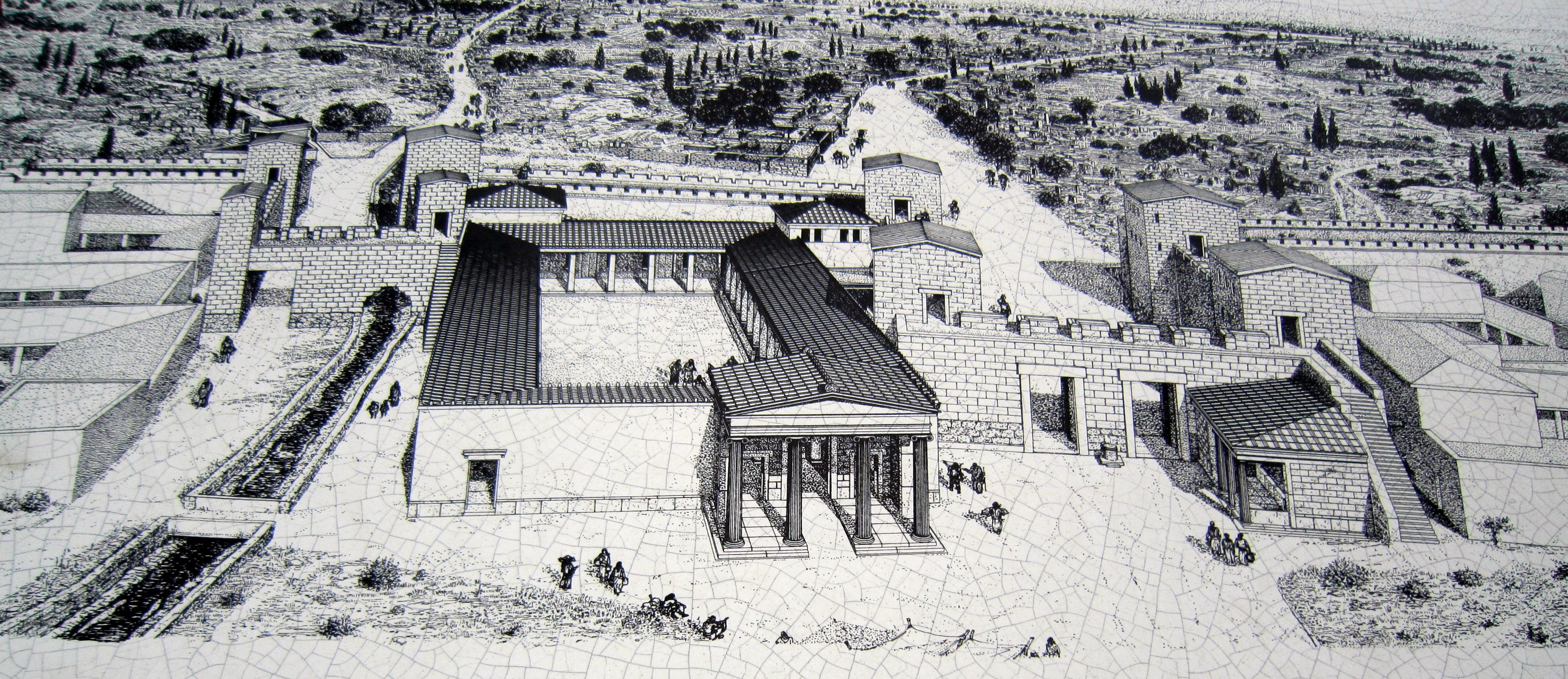

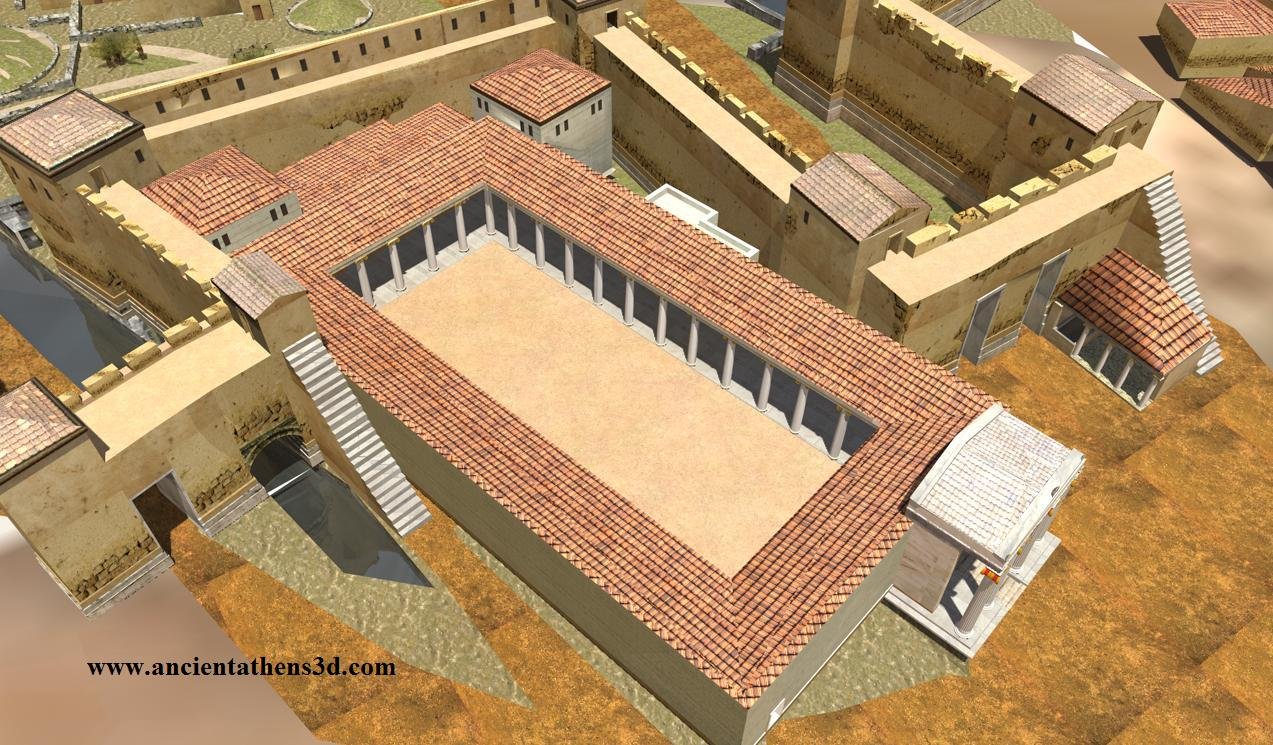

La excavación y la recuperación de grandes cantidades de material se iniciaron en el 1863 a cargo de la Sociedad Arqueológica Griega, bajo la dirección de Κυριακός Πιττάκης, y se prolongaron hasta los inicios de la década de 1900. En 1913 asumió la dirección de las excavaciones de El Cerámico el arqueólogo alemán Alfred Brueckner del Instituto Arqueológico Alemán. Desde entonces y hasta nuestros días este organismo ha asumido las excavaciones del lugar. El método de enterramiento que encontramos en el Cerámico era, en principio, la inhumación en fosas rectangulares, pero, hacia el año 1000 a.C. cambió a favor de la incineración. Después, hacia el 800 a.C., se volvió a preferir la inhumación y, a partir del siglo VII a.C., coexistieron ambas prácticas. Las tumbas se cubrían con túmulos y sobre ellas se colocaban vasos para las libaciones. Aquellos vasos adquirieron dimensiones monumentales a partir del siglo VIII a.C. Se encuentran piezas de casi 3 m de altura decoradas con bellos motivos geométricos. Estas piezas, dieron nombre a un periodo preciso de la civilización, el periodo geométrico. Desde finales del siglo VII a.C., aparecen estatuas de kouroi y korai, así como estelas. Las estelas eran de tipo pilar o pseudosepulcro, y tenían carácter simbólico. El desarrollo más importante fue la aglomeración de sepulcros en túmulos cada vez mayores que probablemente se inspiraron en modelos jónicos, y que parecen haber sido lugares de enterramiento de grandes familias. Como respuesta a estos grandes monumentos aristocráticos, Solón promulgó un decreto contra las tumbas construidas, política que también adoptaría posteriormente Clístenes. El periodo clásico asistió a un lento revivir de las estelas funerarias y a la sustitución de los túmulos por monumentos cúbicos, hechos con ladrillo no cocido y rematado con piedra o, a veces, decorados con placas de arcilla pintada, que sostenían a las estelas. Éstas tenían a su vez el aspecto de sencillas columnas, losas funerarias, vasos de mármol, estatuas de animales o verdaderos sepulcros. En la segunda mitad del siglo IV a.C., un decreto emitido por Demetrio Falereos incidió de nuevo contra las tumbas lujosas, pero de un modo más radical, con lo que se puso fin a esta tradición de la nobleza. Más tarde, sin embargo, llegarían los “recintos familiares” que dieron a la zona un aspecto ordenado, organizado en calles, como una ciudad, lo que justificaba el nombre griego de necrópolis (“ciudad de los muertos”). Bajo la influencia de la ideología “heroizante” y los espectaculares modelos orientales, los periodos helenístico medio y tardío se caracterizan por tumbas en forma de sacellum que requerían una inversión arquitectónica sustancial. Después de un largo y nuevo periodo de “crisis monumental”, en el que tuvo lugar también la destrucción provocada por Sila en el 86 a.C. y que llevó al establecimiento en la zona de numerosos hornos de cerámica y metal, se produjo el resurgimiento decidido de las tumbas lujosas en la era imperial. La zona está dominada por tramos de la muralla. Bajo los impresionantes restos del muro helenístico se distinguen todas las fases antiguas del amurallamiento de Atenas, empezando por la muralla poligonal (28), que construyó de forma apresurada Temístocles y en el que empleo incluso estelas funerarias, estelas que hoy pueden verse en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. La muralla estaba atravesada en esta zona por dos puertas: el Dípilon al norte y la Puerta Sagrada al sur. El Dípilon (31), llamado en su origen Puerta de Tría, (pues el camino que partía de ella conducía a la llanura de Tría, en Eleusis), era la más grande de Grecia y la principal de Atenas. Su antepatio tenía 1800 m2. Cuatro torres rectangulares cubrían las cuatro esquinas del antepatio y entre ellas discurrían dos muros laterales. Un pilar central separaba las puertas dobles. Las torres tenían, probablemente, techo y escalera que conducía hasta la parte superior. El Dípilon se conservó con su misma forma desde la fecha de su construcción, 478 a.C., hasta el periodo romano. Durante el periodo helenístico (307 -304 a.C.) se ampliaron las torres y se les añadieron dos puertas sobre el lado que daba al patio. En este patio se reunían los atenienses en dos ceremonias oficiales: En las ceremonias fúnebres del Dimosio Sima y en la procesión de las Panateneas hacia el ágora y la Acrópolis. Había en el Dípilion una gran fuente (307 – 304 a.C.) en donde podían refrescarse los viajeros que llegaban aquí procedentes de toda Grecia, antes de dirigirse a la ciudad. El altar (32) de mármol que se encuentra detrás de la puerta de Dípilon está dedicado a Zeus Herkeios (“protector de los recintos”), a Hermes (protector de los viajeros) y al héroe epónimo Acamás, a quien se honra porque el altar se encontraba en el Cerámico, un demos perteneciente a la tribu de los acamántidas. La Puerta Sagrada (30) tenía un acceso de antepatio con cuatro torres rectangulares en las alas. Este acceso estaba situado a unos 18 m por detrás de la línea de la muralla urbana y disponía de dos pasajes, uno para el paso del rio Erídano y otro para la Vía Sagrada (27). Sufrió las mismas fases de reconstrucción que las murallas de Atenas. La Vía Sagrada conducía desde la Puerta Sagrada hasta Eleusis, que estaba a una distancia de unos 20 km. Durante los tiempos prehistóricos y los primeros tiempos históricos el río Eridanós se desbordaba y la zona se inundaba. Temístocles rectificó el cauce del río y lo encauzó. En una orilla de la calle tenemos los siguientes monumentos y recintos: Estela de Antidosis (21), Recinto de Astrómachos (22), Recinto de Olímpichos (23), Recinto de Eukolyne (24) y las tumbas de los próxenos de Kérkira (25 y 26). Por la otra orilla discurre el río Eridanós. Entre la Puerta Sagrada y el Dípilon se encuentra el Pompeion (33), un edificio en el que se preparaban todas las fiestas atenienses y se guardaban los objetos sagrados (τα πομπεία). Aquí se iniciaban las procesiones, entre ellas, y principalmente, la de las Panateneas. Erigido a finales del siglo V a.C. y renovado a principios del siglo IV a.C., consistía en un propileo jónico, un patio con peristilo, en el que había un carruaje en forma de barco usado para el transporte del peplo sagrado, y una serie de estancias para banquetes sagrados en las que había un total de 66 lechos. Diógenes Laercio y Plutarco refieren que en el Pompeion había una estatua de bronce de Sócrates que había sido hecha por Lisipo, y retratos pintados de diversas personalidades como Isócrates. El lugar se usaba también como gimnasio. Destruido por Sila en el 86 a.C., fue reconstruido en el siglo II d.C. con tres naves y utilizado como almacén. Entre el Eridanós y el Pompeion, y detrás de la muralla de Licurgo (29), se descubrió un gran túmulo (38) perteneciente a la primera edad del hierro (1050 – 950 a.C.). Desde la Academia, el dromos entra en el Cerámico por el Dípilon. El dromos (34) era un camino de unos 40 m de ancho a lo largo del cual avanzaba la procesión panatenea. Esta vía tenía una longitud de unos 1.800 m Justo detrás de las ruinas de unos baños helenísticos (35) está el Δημόσιον Σήμα, el camposanto público, es decir, en donde se enterraba a los pobres, a los hombres de relevancia pública y a los caídos en la guerra a expensas del erario público. Pudo haberse construido durante el mandato de Clístenes. Fue allí donde se celebraban las competiciones para celebrar a los héroes y donde Pericles pronunció su famoso Epitafio para los caídos en el primer año de la Guerra del Peloponeso. En la primera sección se alzaba el Poliandrion (36), tumba de los espartanos que murieron en batalla en el 403 a.C. en la lucha contra los atenienses que se habían alzado contra el gobierno de los Treinta Tiranos. Es el único monumento funerario de guerreros espartanos que se ha conservado en Grecia. Finalmente estaba el llamado Monumento funerario en el tercer límite (37). Antes de atravesar la Puerta Sagrada, a la Vía Sagrada, que venía desde Eleusis, se le incorporaba la llamada Calle de las Tumbas (2). En la confluencia estaba el Santuario de los Tritopátores (20), deidades guardianas de los nacimientos que a menudo eran identificadas con los vientos pero que, tal vez, encarnaban también a los ancestros. Dentro de la Calle de las Tumbas se conservan los monumentos funerarios más impresionantes de los siglos V y IV a.C. Las estelas, las esculturas y los mármoles de estos monumentos pertenecían generalmente a recintos funerarios familiares. Eran de familias ricas y conocidas en Atenas o de extranjeros que se habían trasladado a la ciudad. En el lado izquierdo de la calle, en dirección a la calle Peiraios, encontramos los siguientes monumentos correspondientes a otros tantos recintos: Estela de Dexíleos (8) joven que cayó en 394 a.C en la lucha contra los espartanos, Estela de Agathon y Sosícrates (9), Toro del recinto de Dionisio de Kolitós (10), Recinto de Lisimáchides (11) con el perro de mármol, Recinto de Tefisódaros (12) y Recinto de Nikóstrates (13). En el lado derecho encontramos los siguientes recintos y monumentos: Recinto de Eubios de Patmos (14), Columna de Bion (15), Recinto de Kórivos de Mileto con la famosa Estela de Hégeso (16), Recinto de Samakión y Menes, Recinto de Hipparete (18) y Recinto de Fanocles y Filócrates (19). A la Calle de las Tumbas, antes de su confluencia con la Vía Sagrada, se le incorporaba por la derecha la llamada Calle Sur (1). En la margen izquierda de esta calle podemos encontrar los siguientes recintos y monumentos: Recinto de Filóxenos (3), Estela de Panfilia y Demetria (4), Recinto de Hegetor (5), Recinto de Jerónimo (6) y Recinto de Makáreos (7).

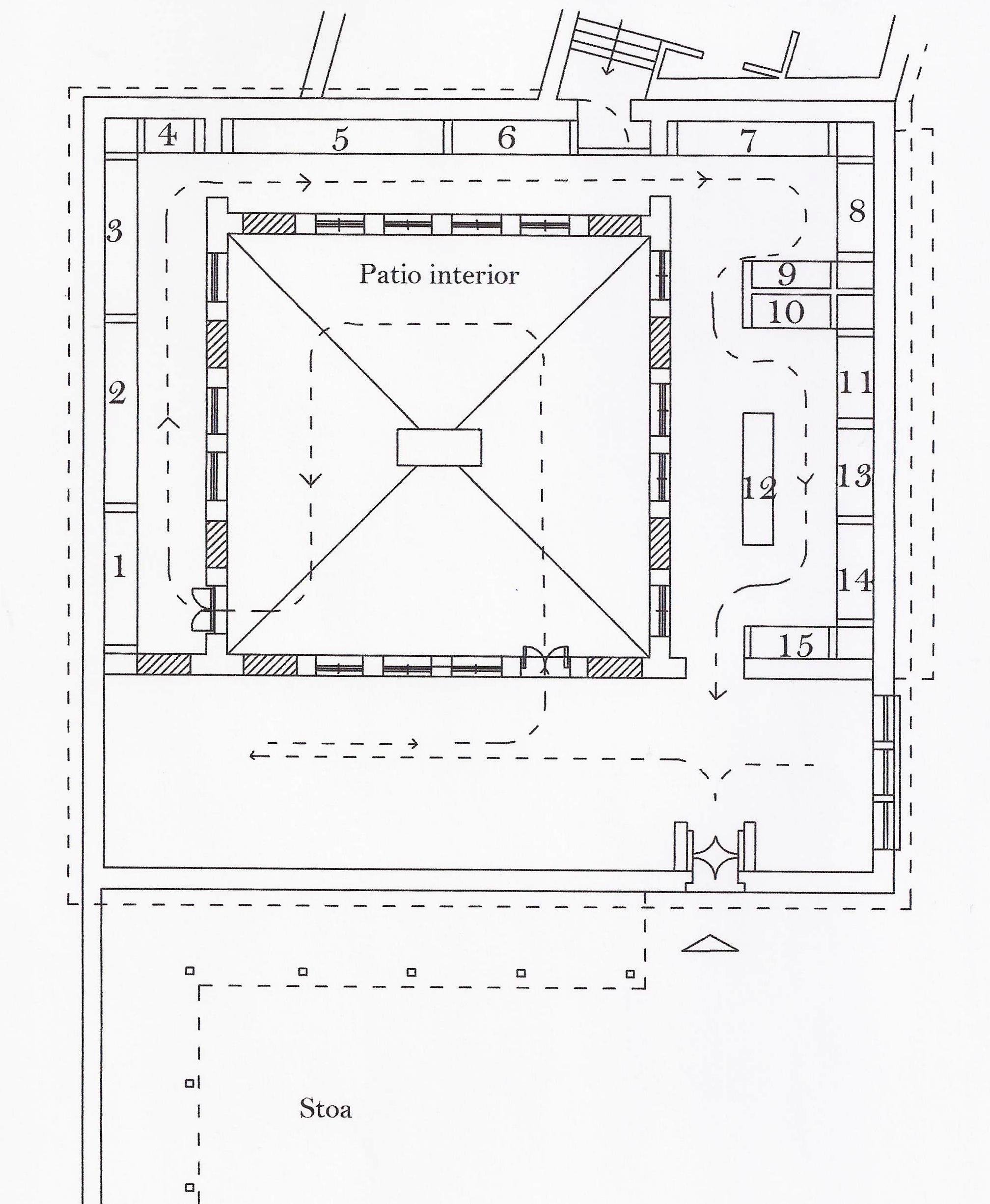

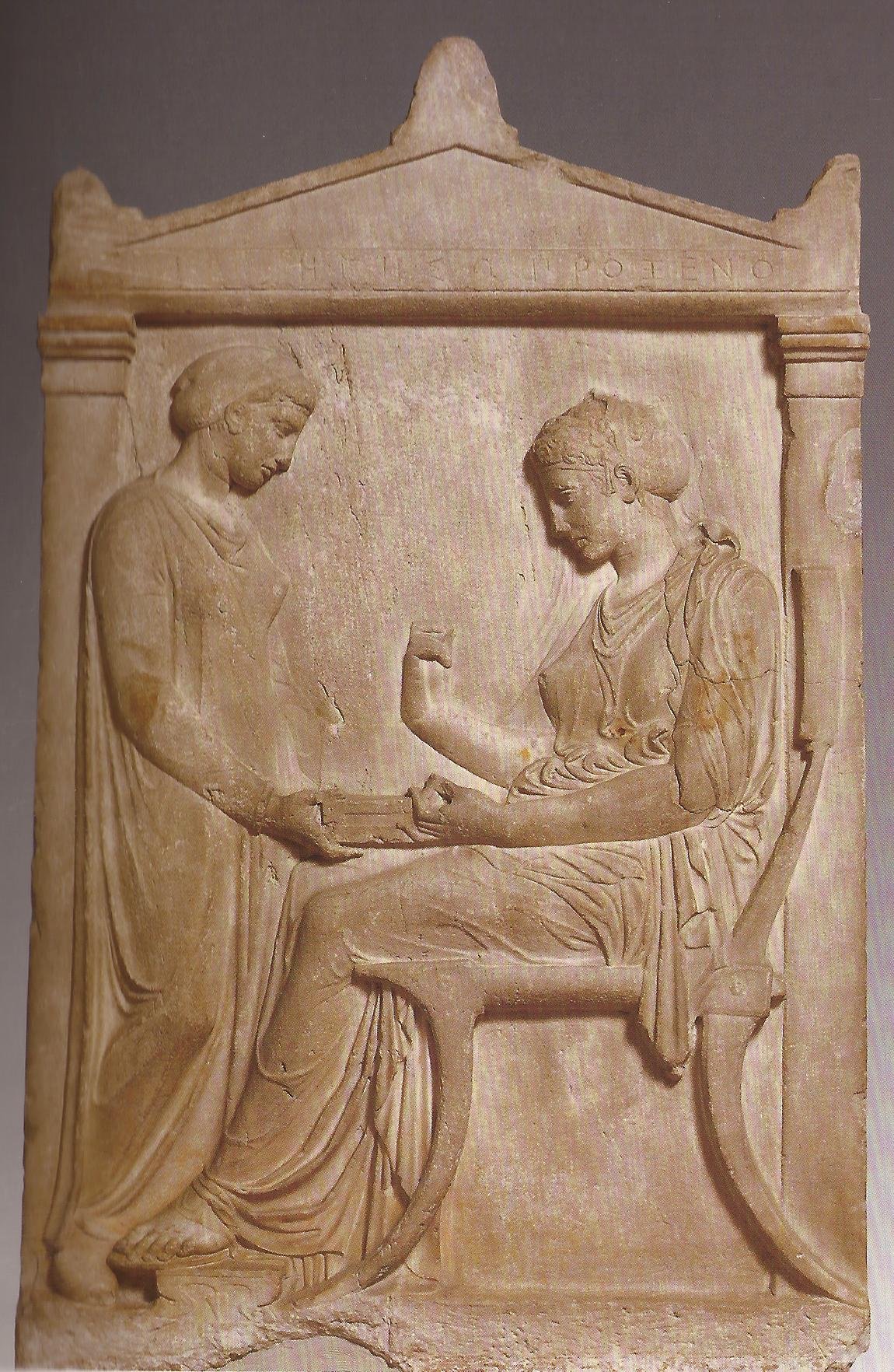

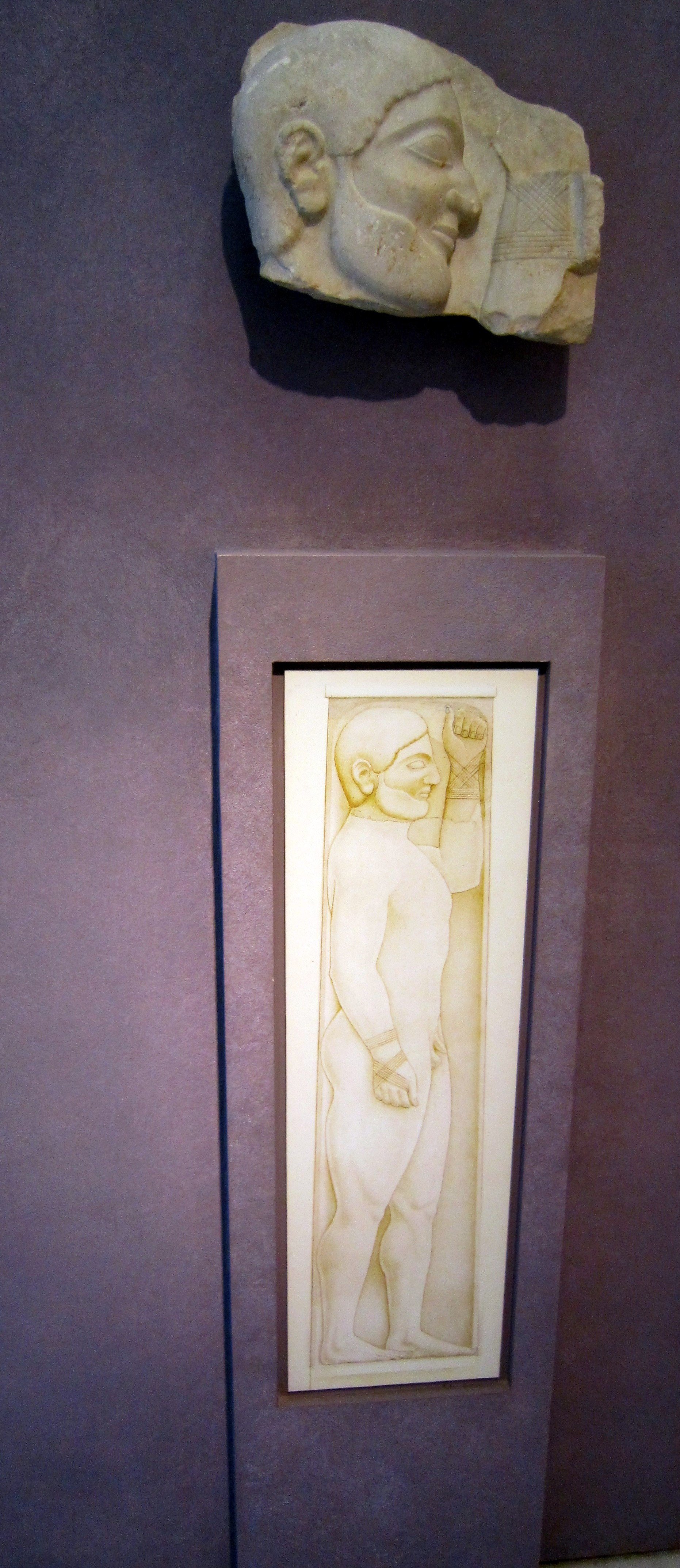

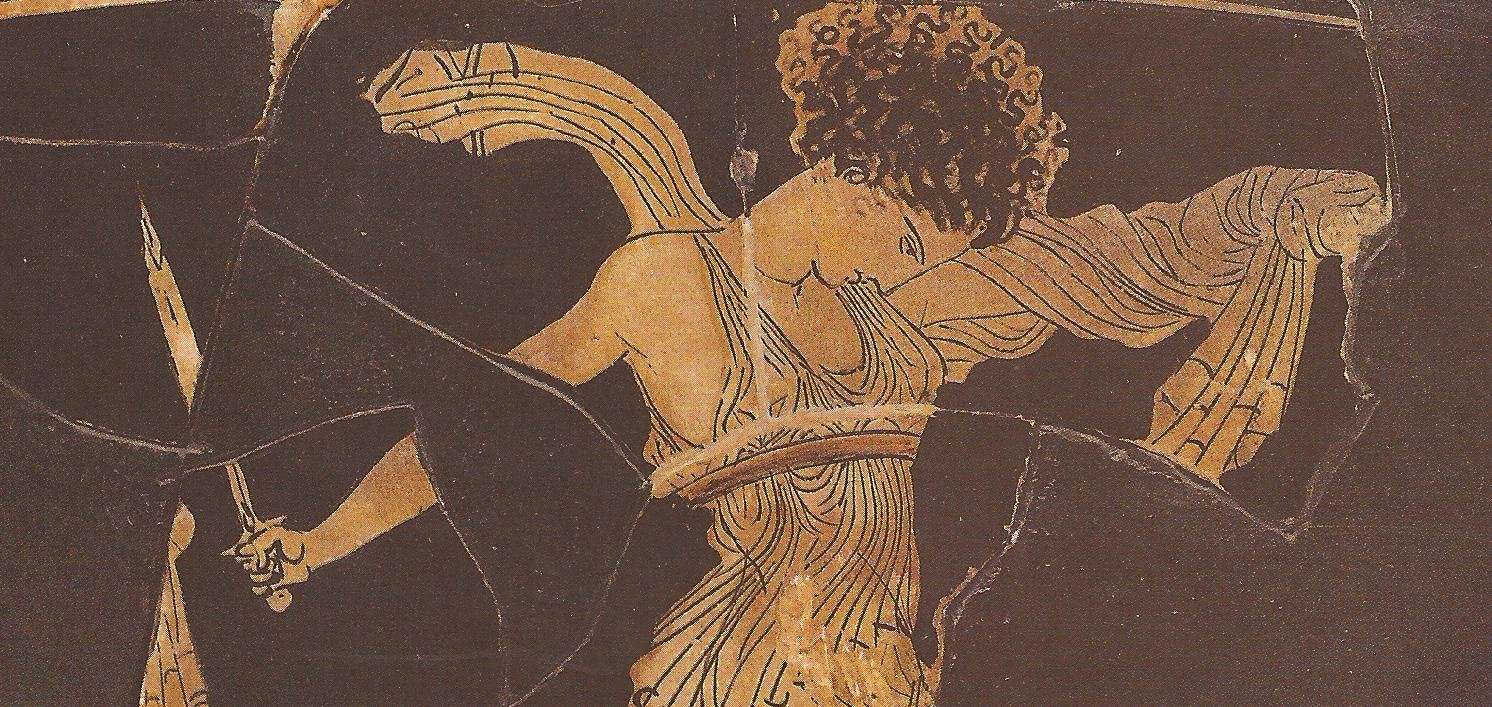

Buena parte de los trabajos en la necrópolis del Cerámico pudieron realizarse gracias a la financiación de un rico empresario estadounidense de origen alemán, Gustav Oberlaender, quien desde su época de estudiante había sido un apasionado de la Antigüedad grecorromana. Otra generosa aportación suya fue lo que permitió la apertura en 1937, un año después de su muerte, del Museo Arqueológico del Cerámico. Conocido también como Museo Oberlaender en memoria de su mecenas, en él se guardan algunos de los hallazgos más valiosos del yacimiento. Construido según planos del arquitecto Heinrich Johannes, el edificio evoca una casa de época clásica cuyas salas se distribuyen en torno a un patio cubierto. En la década de 1960, una donación de los hermanos Boehringer, de la industria farmacéutica del mismo nombre, permitió ampliar el espacio expositivo. El último hallazgo de los que se exponen en el museo tuvo lugar en el 2002 con el descubrimiento de una excepcional escultura de la época arcaica, el llamado kouros de la puerta Sacra. Para mostrarla al público en las mejores condiciones, las instalaciones fueron profundamente renovadas y modernizadas. El museo actual funciona desde el año 2004. La exposición sigue un orden cronológico, desde la época micénica hasta la edad romana. En el PATIO EXTERIOR, una stoa con forma de Γ, se exponen monumentos funerarios del siglo IV a.C. y un trozo del mosaico del suelo del Pompeion, también del siglo IV a.C. Destacan los siguientes: León encontrado al sur de la Calle de las Tumbas. Seguramente perteneciente a alguno de los recintos funerarios que se encontraron aquí. Siglo IV a.C. Perro moloso colocado como acrotera en el recinto funerario de Lisimachides, de la Calle de las Tumbas. 320 a.C. Lekithós con representación de cinco figuras. El difunto Kleónices, sentado, despide a Demóstrata. Mediados del siglo IV a.C. Dos ancianos sentados con mujeres en torno a una mesa. Del recinto funerario de Lisimachides. Aristómaca, mujer (¿?) mujer de Kefisódotos del demos de Kollitós (actual Thisío), sentada, se despide de su pareja. Algo después del 338 a.C. La estela del jinete Menes, hijo de Kalliás de Argos. Se encontró en el recinto funerario de Samakión en el lado norte de la Calle de las Tumbas. Finales del siglo IV a.C. La estela de Eufrósine y Bíon, hijo de Eubios, del demos de Potamós. Se encontró en la Calle de las Tumbas. Primera mitad del siglo IV a.C. La estela de Eukoline, hija de Onésimo de Lesbos. La difunta juega con un perrito. Se encontró en una tumba pequeña entre la Vía Sagrada y la Calle de las Tumbas. Mediados del siglo IV a.C. La estela de Koralliós. La difunta, sentada, tiende la mano a su marido Agatón. Se encontró en el recinto funerario de los Heracliotas (Calle de las Tumbas). Mediados del siglo IV a.C. El relieve de una mujer sentada que se encontró en el recinto funerario de los Mesenios, en la Calle Sur. Mediados del siglo IV a.C. En las tres salas y en el patio interior pueden verse hallazgos casi exclusivamente de carácter funerario. En la SALA PRIMERA, se exponen monumentos funerarios de dos tipos: Una colección de monumentos funerarios arcaicos, muchos de las cuales se encontraron incorporadas a la muralla de Temístocles. El fragmento del relieve del boxeador (560 – 550 a.C.), los leones (590 – 580 y 525 – 500 a.C.), las esfinges (560 a.C.) y el impresionante kouros del fondo de la sala (600 a.C.) son unas de las obras más importantes de la escultura ática arcaica. Una colección de estelas de la época clásica. Destaca entre ellas la estela de Dexíleos (390 a.C.), la estela de Anfareti (430 – 420 a.C.) con una mujer y su nieta, la estela de Eupheros (420 a.C.) y la estela de Demetria y Panfilia (4) (325 – 310 a.C.). En la vitrina 1 se exponen ofrendas del primer periodo del cementerio (2500 – 1000 a.C.) En las vitrinas 2, 3 y 4 se expone cerámica del periodo protogeométrico (1050 – 900 a.C.) Las grandes vasijas de este periodo se utilizaban bien como urnas, bien como monumentos funerarios. En el PATIO INTERIOR destaca el toro del monumento de Dionisio de Kolitós (345 – 340 a.C.). En la SALA SEGUNDA, las vitrinas 5 y 6 recogen ofrendas del periodo geométrico (900 -700 a.C.) representativas del Cerámico. En ellas aparecen ya figuras antropomórficas y de zoomórficas. Destacan: Krátera utilizada como monumento funerario (630 a.C.) Objetos encontrados en la tumba de una mujer (siglo VIII a.C.) Jarra (740 – 730 a.C.). Ánfora (760 – 750 a.C.). En la SALA TERCERA, las vitrinas 7, 8 y 9 recogen hallazgos de la época arcaica (700 – 480 a.C.). Destacan: Miniatura de una mesa con 4 figuras de plañideras sobre ella (580 a.C.). Objeto litúrgico proveniente de pozo de ofrendas (650 – 550 a.C.). Olpe con decoración de escamas y friso de animales (600 a.C.). Las vitrinas 11, 12 y 13 contienen ofrendas de la época clásica (S. V y IV a.C.) Destaca la hidría del pintor de Medea de finales del siglo V a.C. La vitrina 14 cierra la historia del cementerio con hallazgos que comprenden el periodo que va desde la época helenística a la época paleocristiana (s. III a.C. a s. VI d.C.) Las vitrinas 10 y 15 difieren de las demás. En la vitrina 10 se exponen hallazgos encontrados en una tumba comunal que se descubrió durante las excavaciones del metro. Era un conjunto de hombres, mujeres y niños enterrados de forma desordenada, víctimas de la peste que asoló Atenas en el verano de 430 a.C. La vitrina 15 contiene hallazgos correspondientes a la vida diaria del llamado Cerámico interior, esto es, de la parte integrada en la ciudad.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS