“No mucho después, Estagira, colonia de Andros, también se unió a la defección”. (Tucídides. Historia de la guerra del Peloponeso. Libro IV, 88, 2)

Desde Stavrós cogemos la carretera de la costa hasta llegara Olimpiada. El yacimiento se encuentra a unos 500 m al SE del pueblo, sobre una pequeña península escarpada que se llama Liotopi.

La ciudad de Estagira se fundó por colonos de Andros en torno al 655 a.C. y más tarde llegaron aquí también colonos de Cálcis. Esta colonización pudo estar relacionada con la explotación de las minas de plata de la región. Las fuentes antiguas refieren la existencia de un islote enfrente de la ciudad con el nombre de Kapros (el mismo nombre se atribuye al puerto de la ciudad). Durante las guerras Médicas, Estagira fue una ciudad libre e independiente y experimentó un periodo de gran prosperidad. Los tetradracmas de plata que había emitido ya en el siglo VI a.C. figuran entre las monedas más bellas del mundo antiguo. Según Heródoto, Jerjes puso cerco a la ciudad en su camino hacia Ákanthos. Después de las guerras Médicas, Estagira se integró en la Liga Ateniense ofreciendo a la caja común un impuesto relativamente pequeño de un talento. Sin embargo, durante la guerra del Peloponeso la ciudad se pasó al lado de los espartanos y se ofreció a Brásidas. Esta situación enfadó a los atenienses quienes en 423 a.C. enviaron a Cleón para intentar devolver a Estagira a la esfera de influencia ateniense. Sin embargo, sus habitantes se enfrentaron con éxito a Cleón y la ciudad conservó su autonomía, aunque Brásidas murió en el transcurso de la campaña, en Amfípolis. Durante la guerra Olintíaca (349 a.C.) Estagira, como miembro de la Liga Calcídica, fue cercada por Filipo II y fue destruida y reconstruida de nuevo por el referido Filipo, después de la intervención de Aristóteles, que era el maestro de su hijo Alejandro. A pesar de esta reconstrucción, la ciudad entró en un periodo de decadencia continuada, hasta que, en una fecha indeterminada, fue abandonada. De acuerdo con la tradición, los estagiritas trasladaron y enterraron en su ciudad los huesos de Aristóteles e instauraron en su honor las fiestas llamadas Aristotelia. La plaza en donde fue enterrado se utilizó para las reuniones de la Boulé.

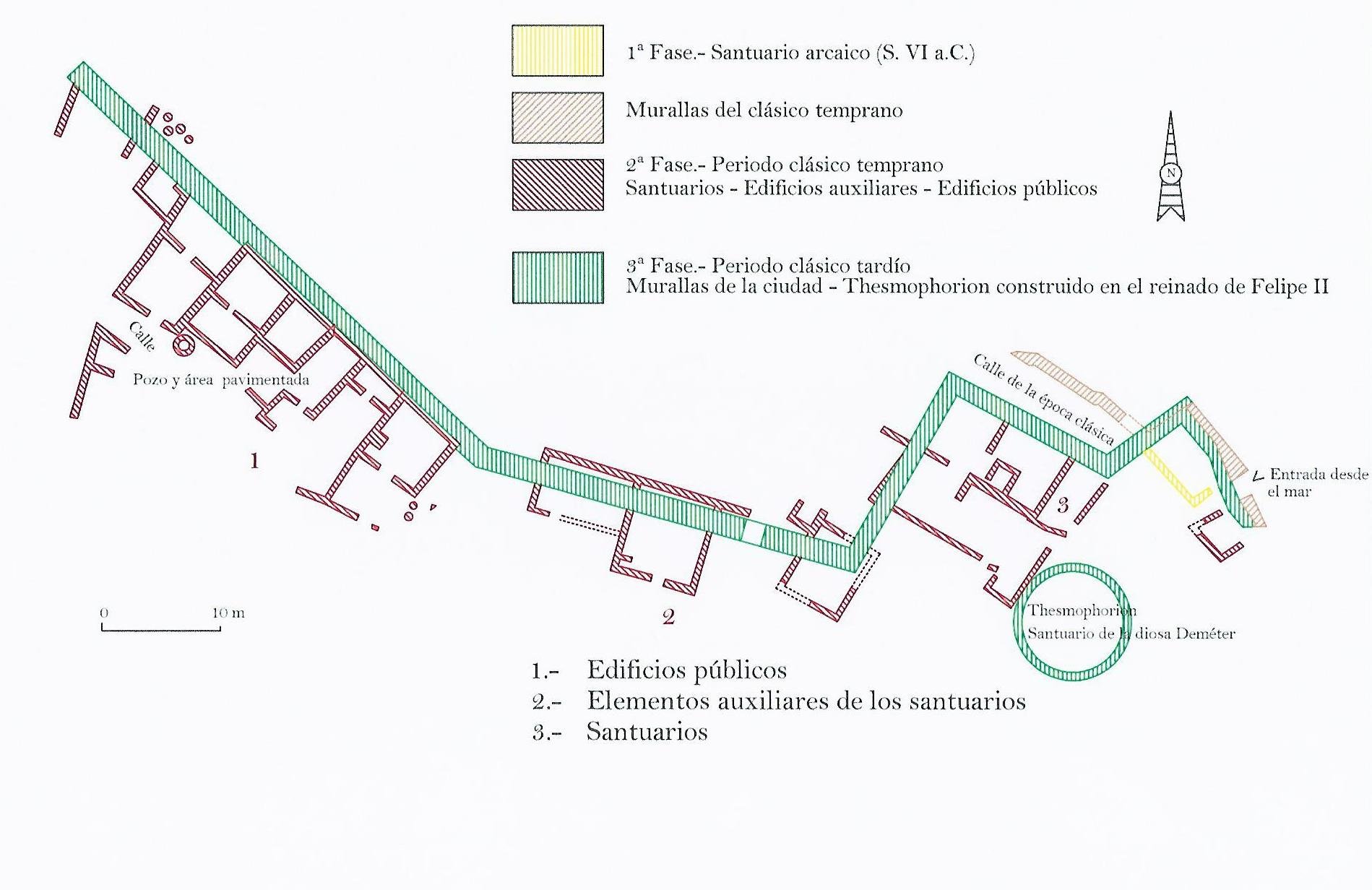

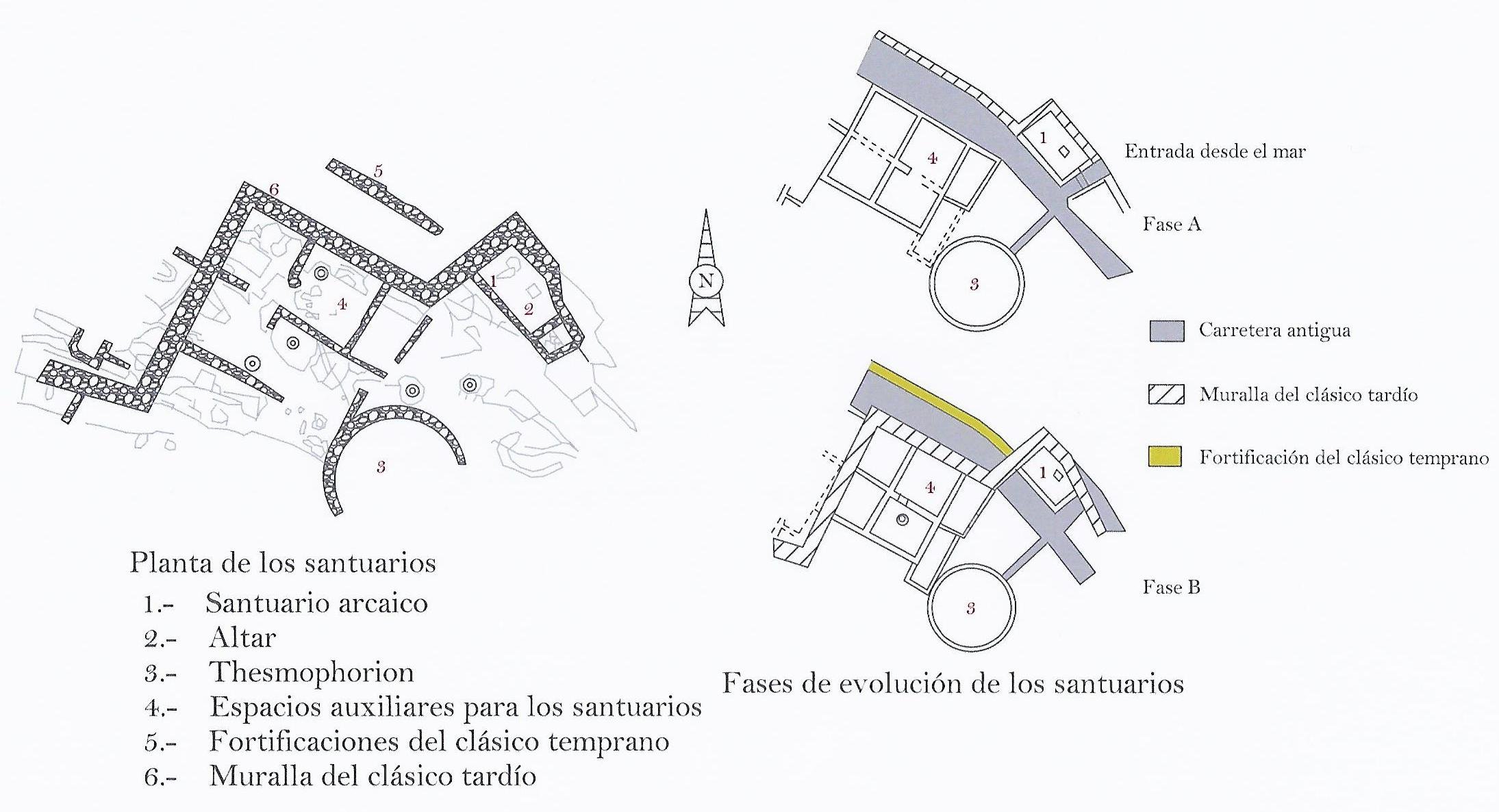

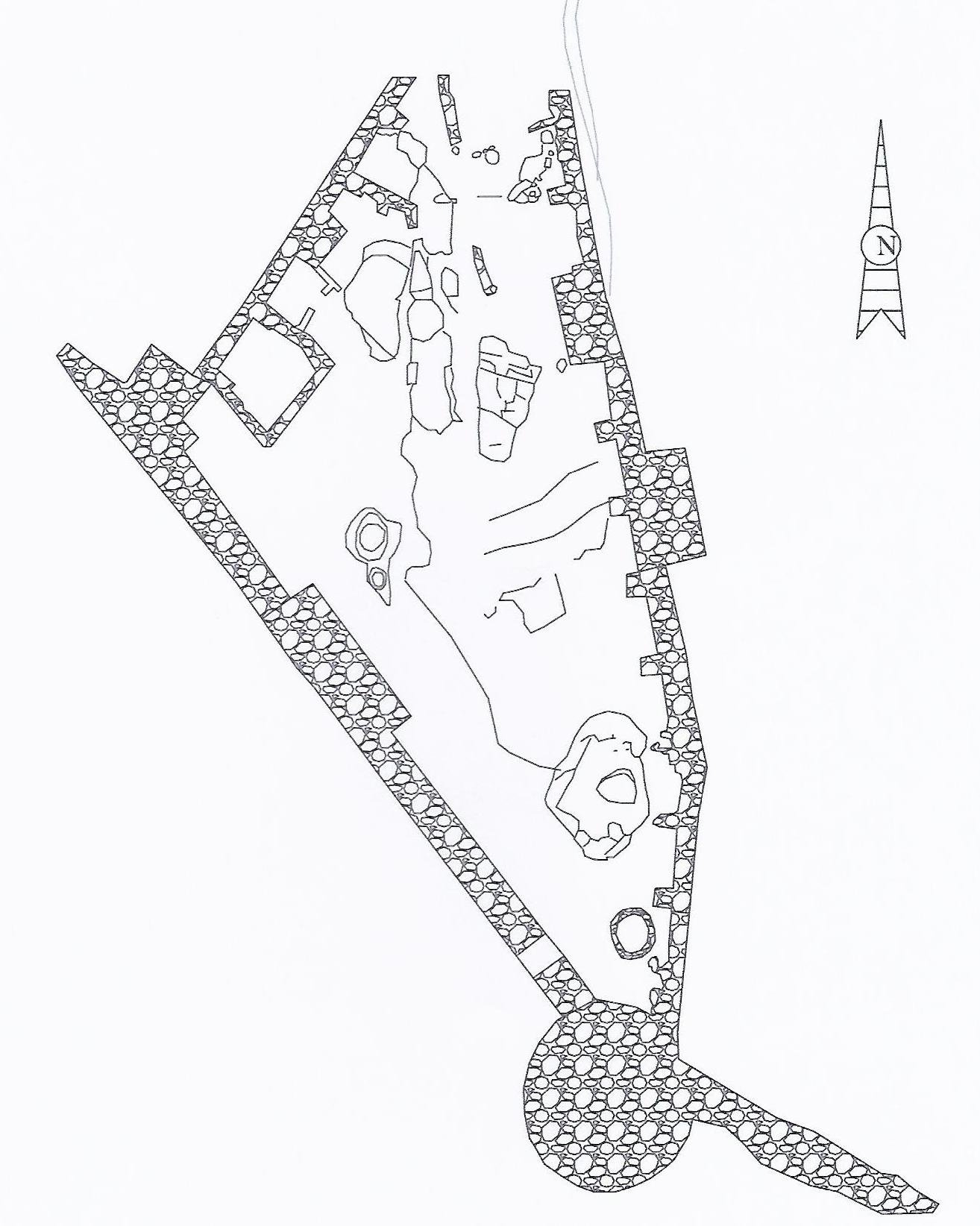

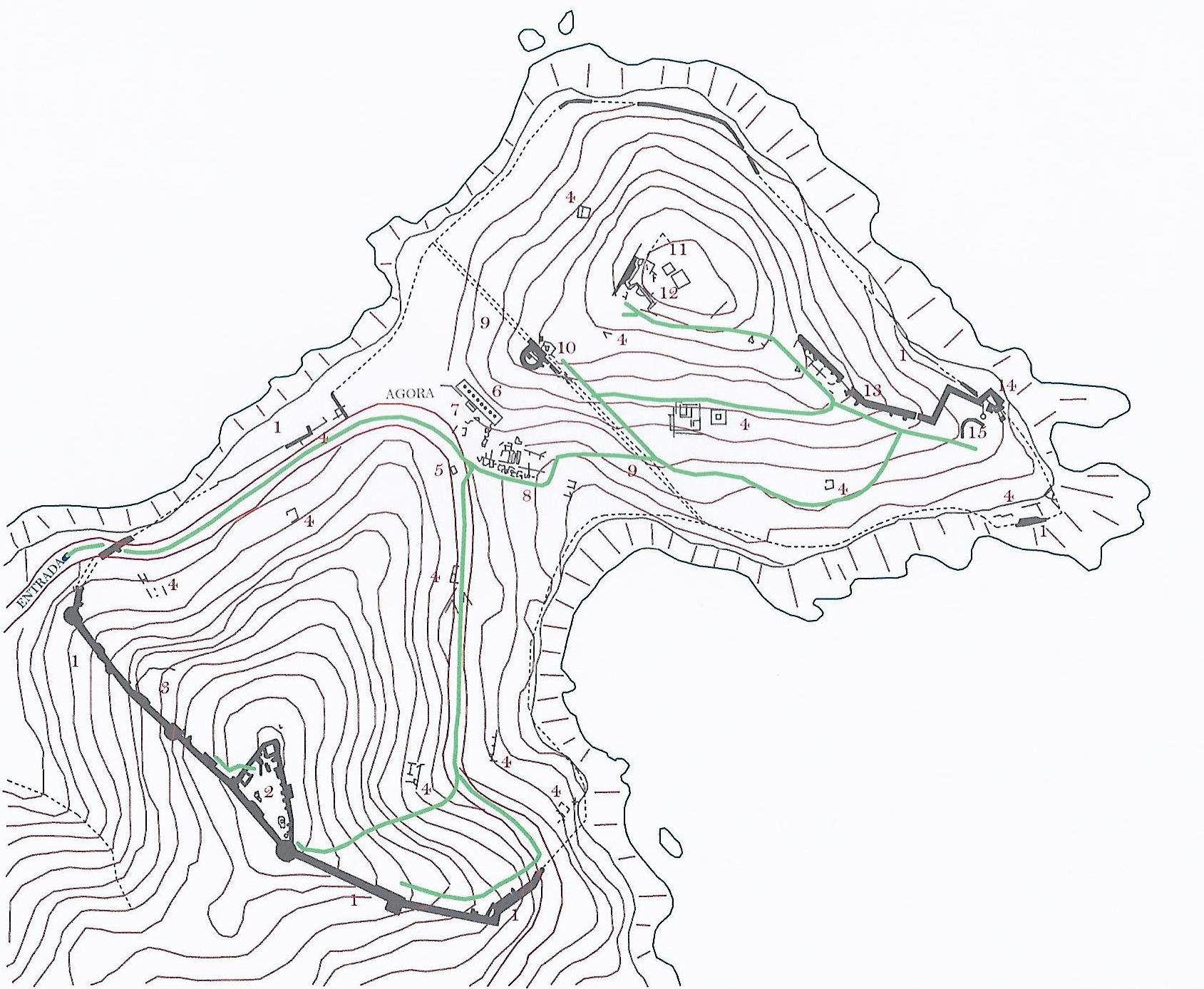

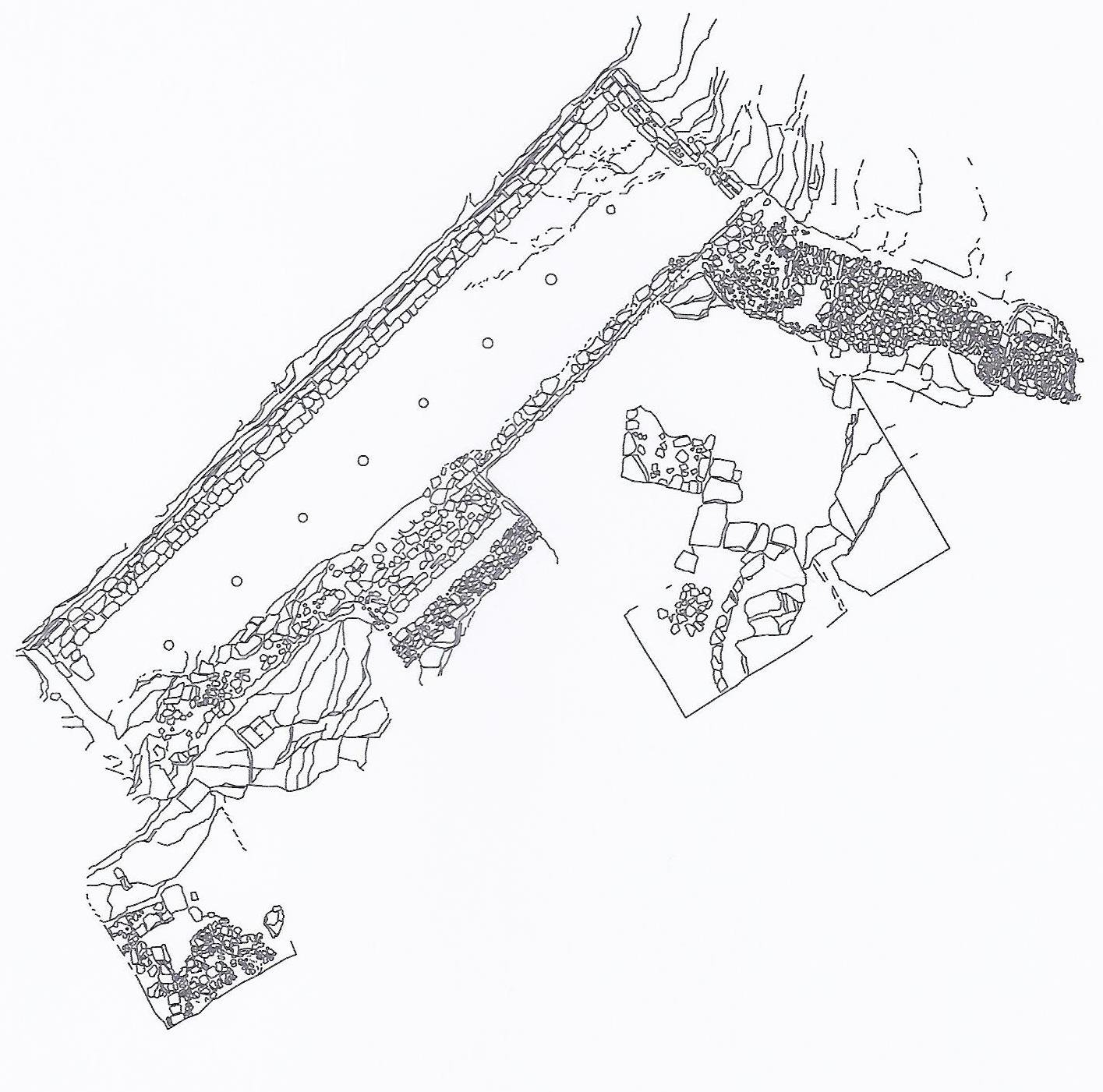

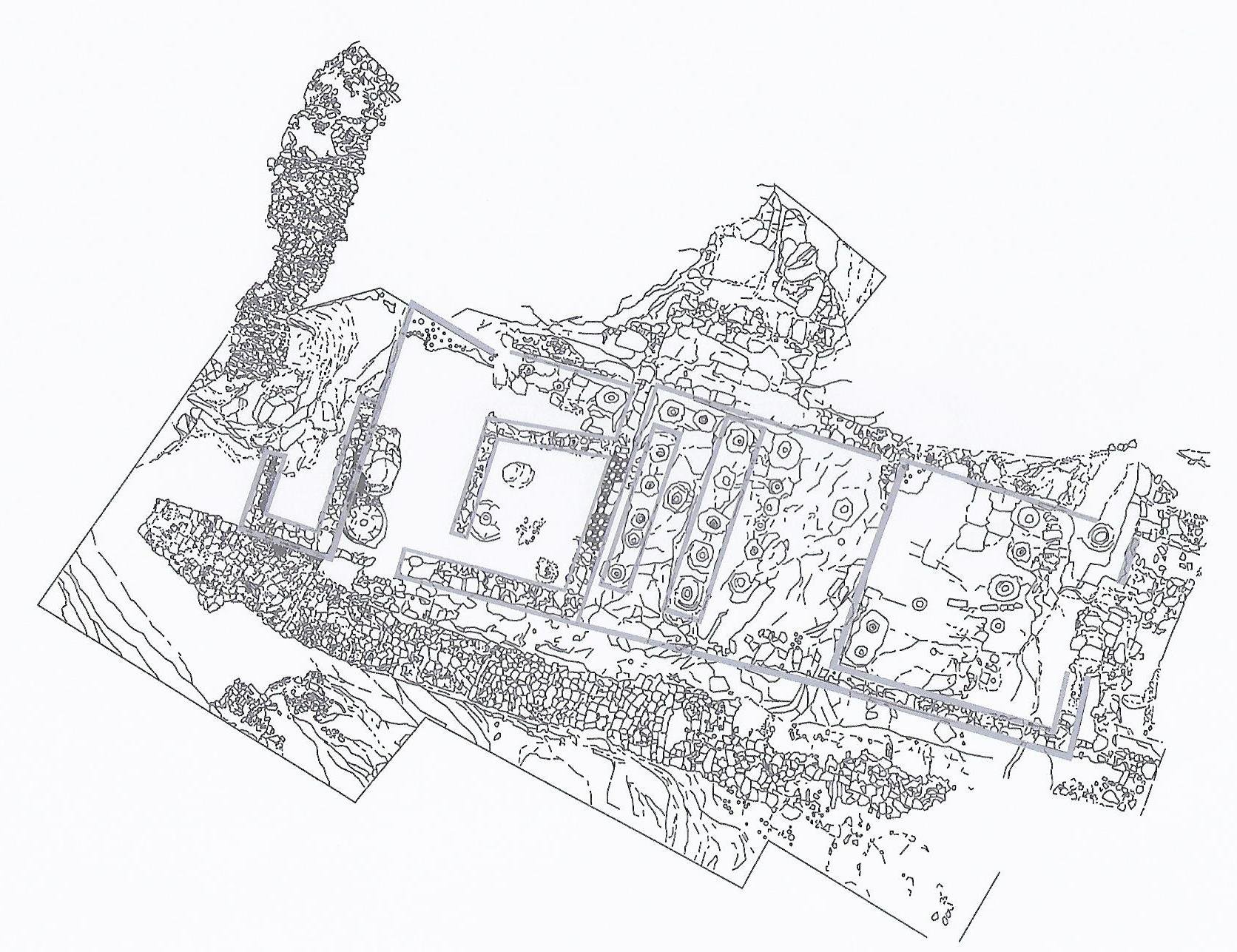

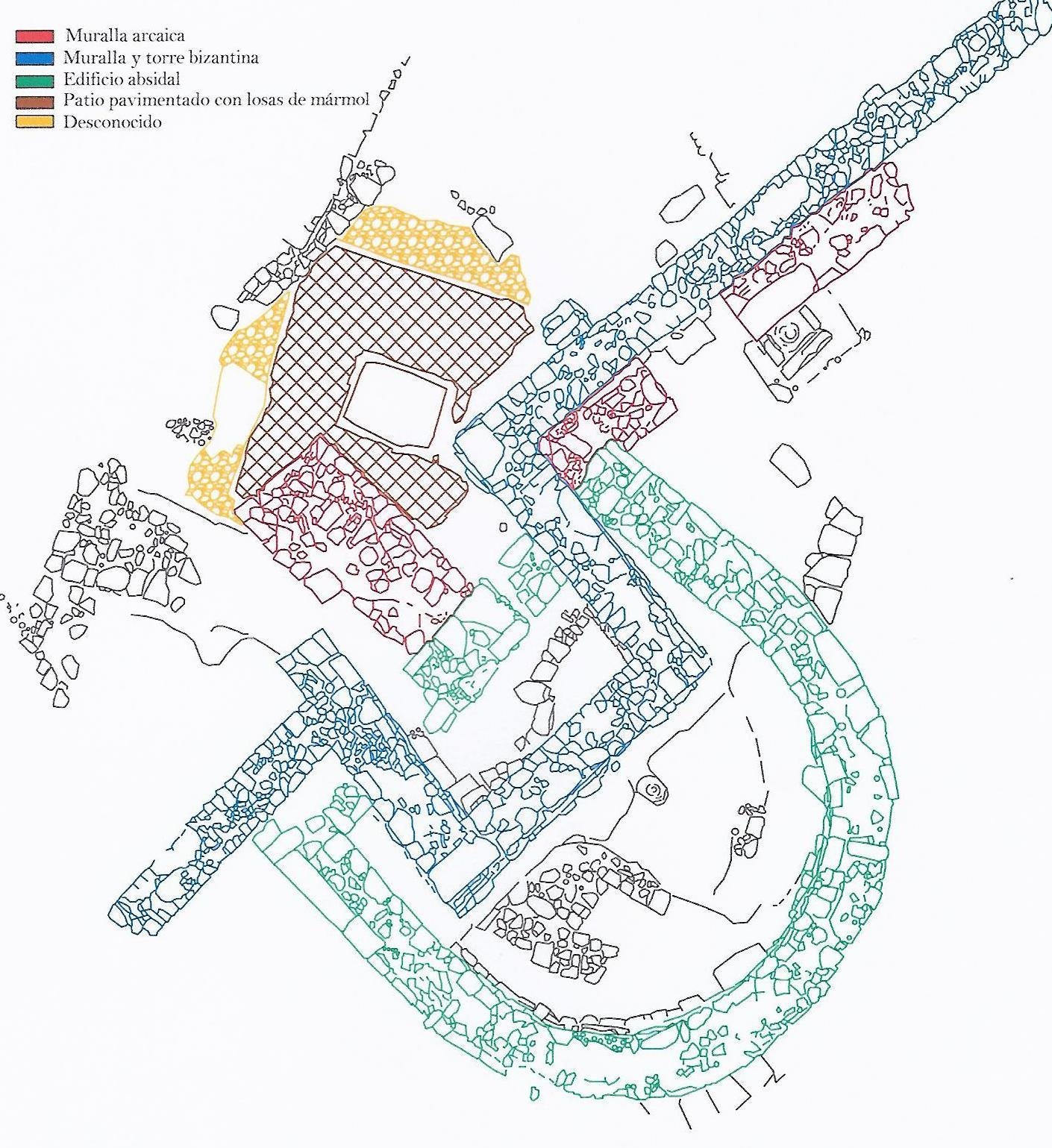

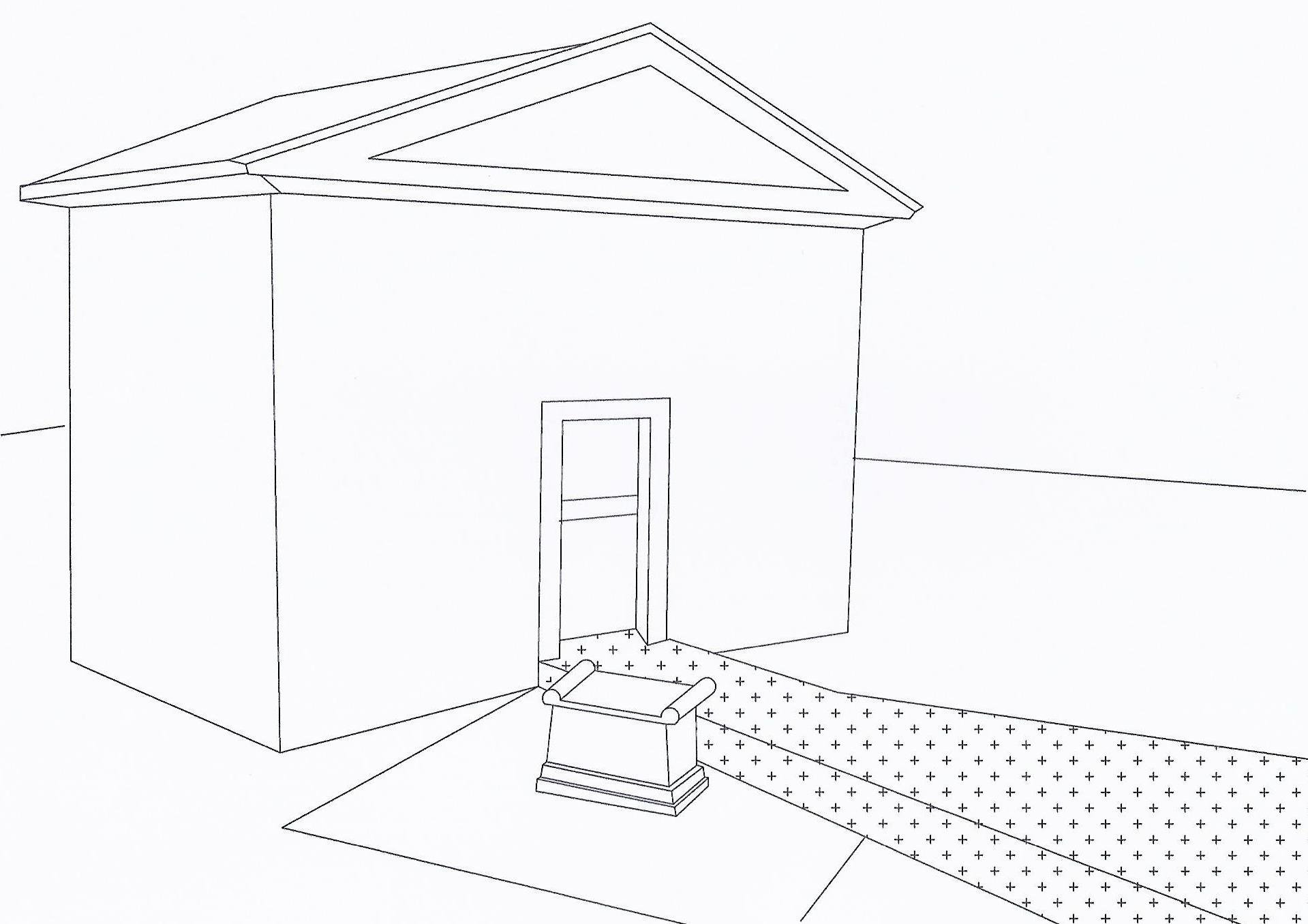

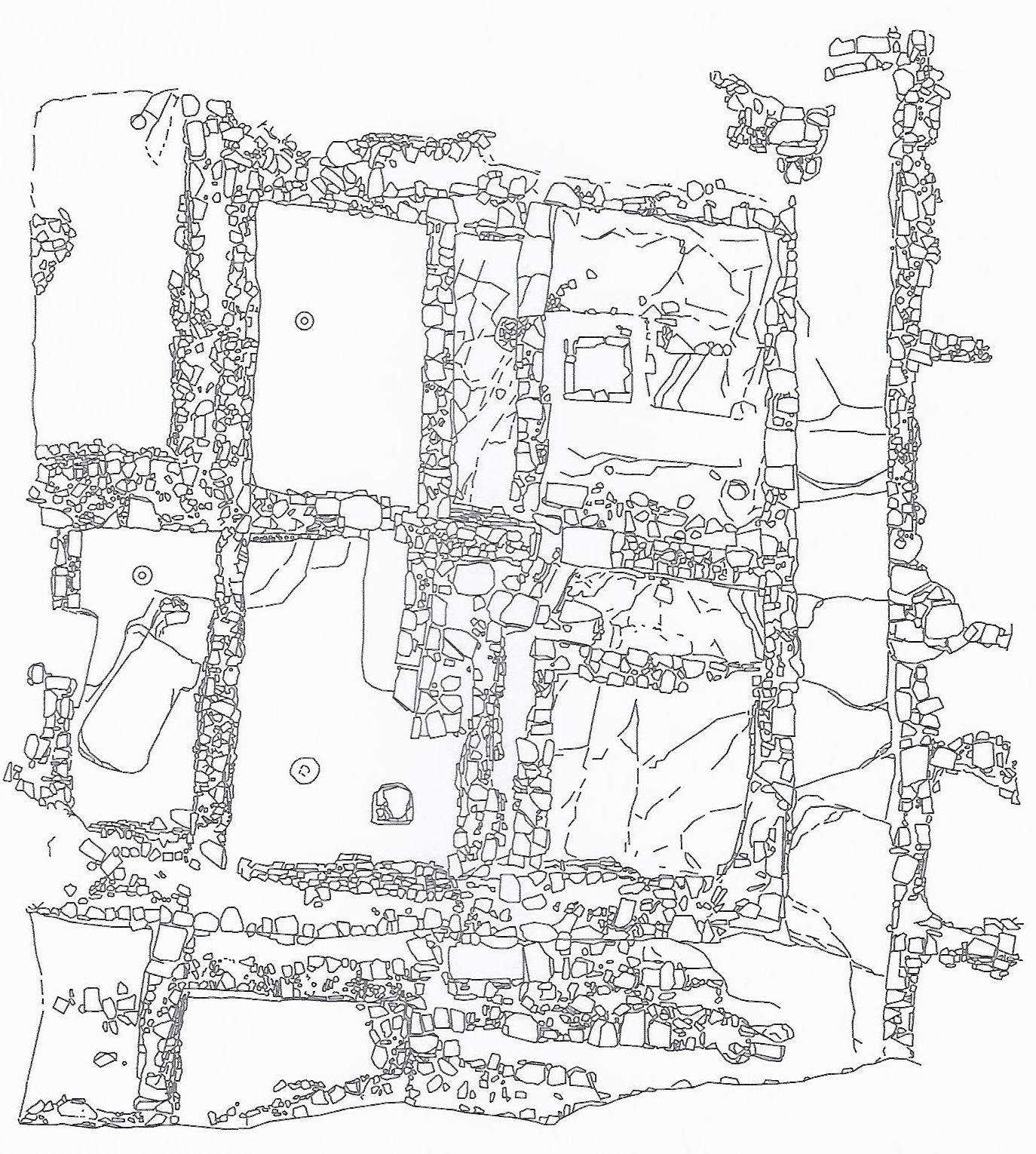

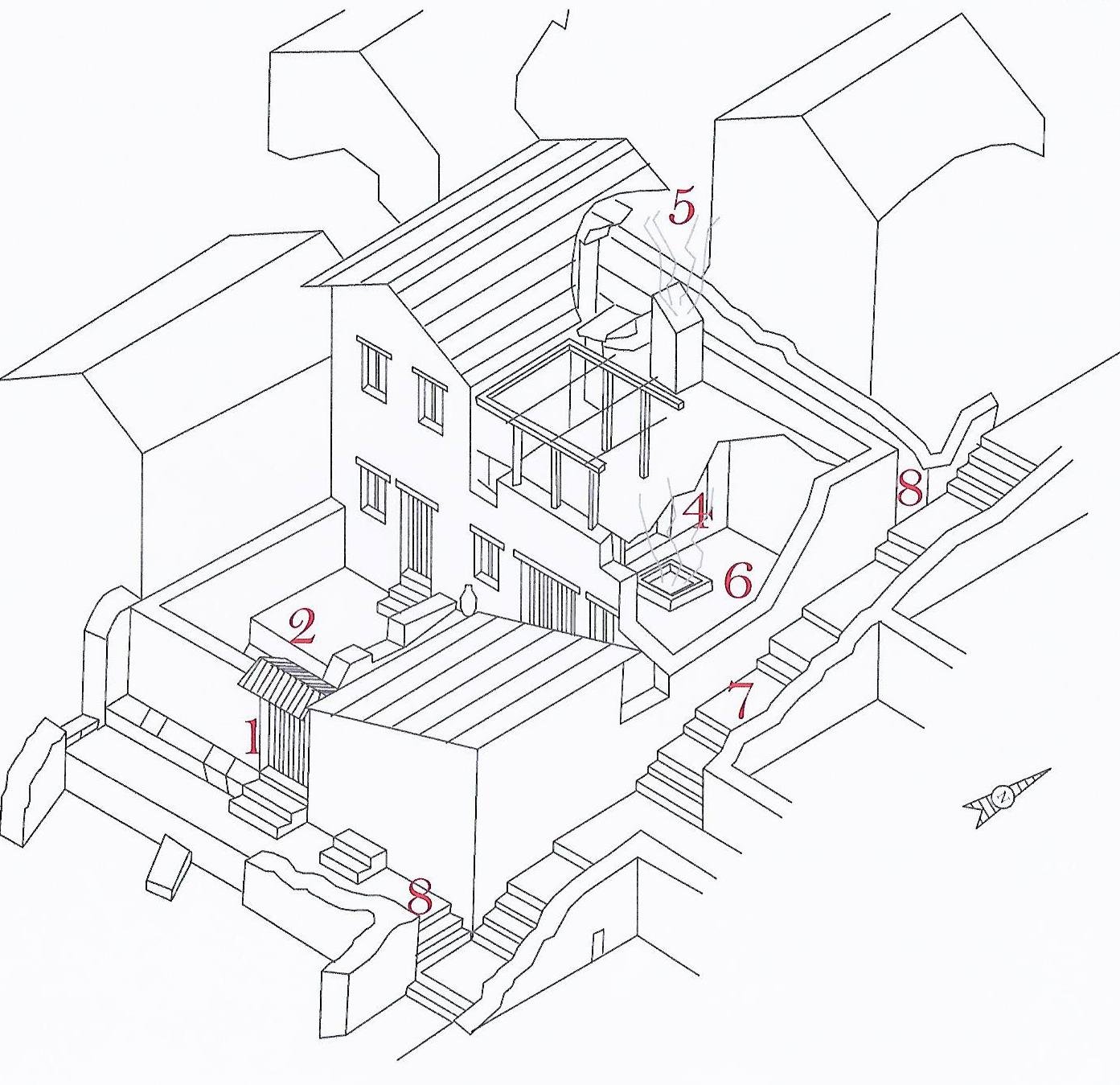

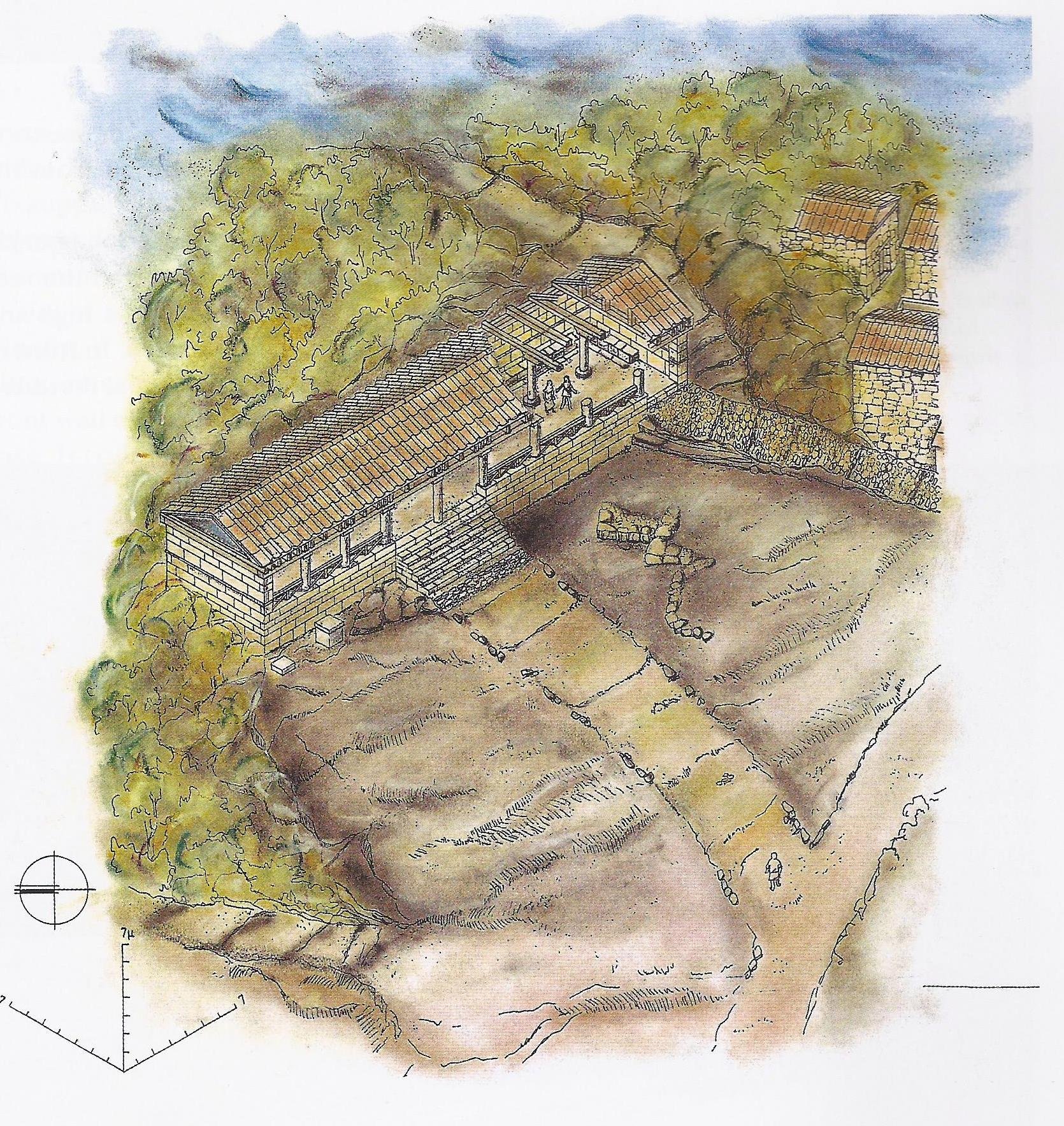

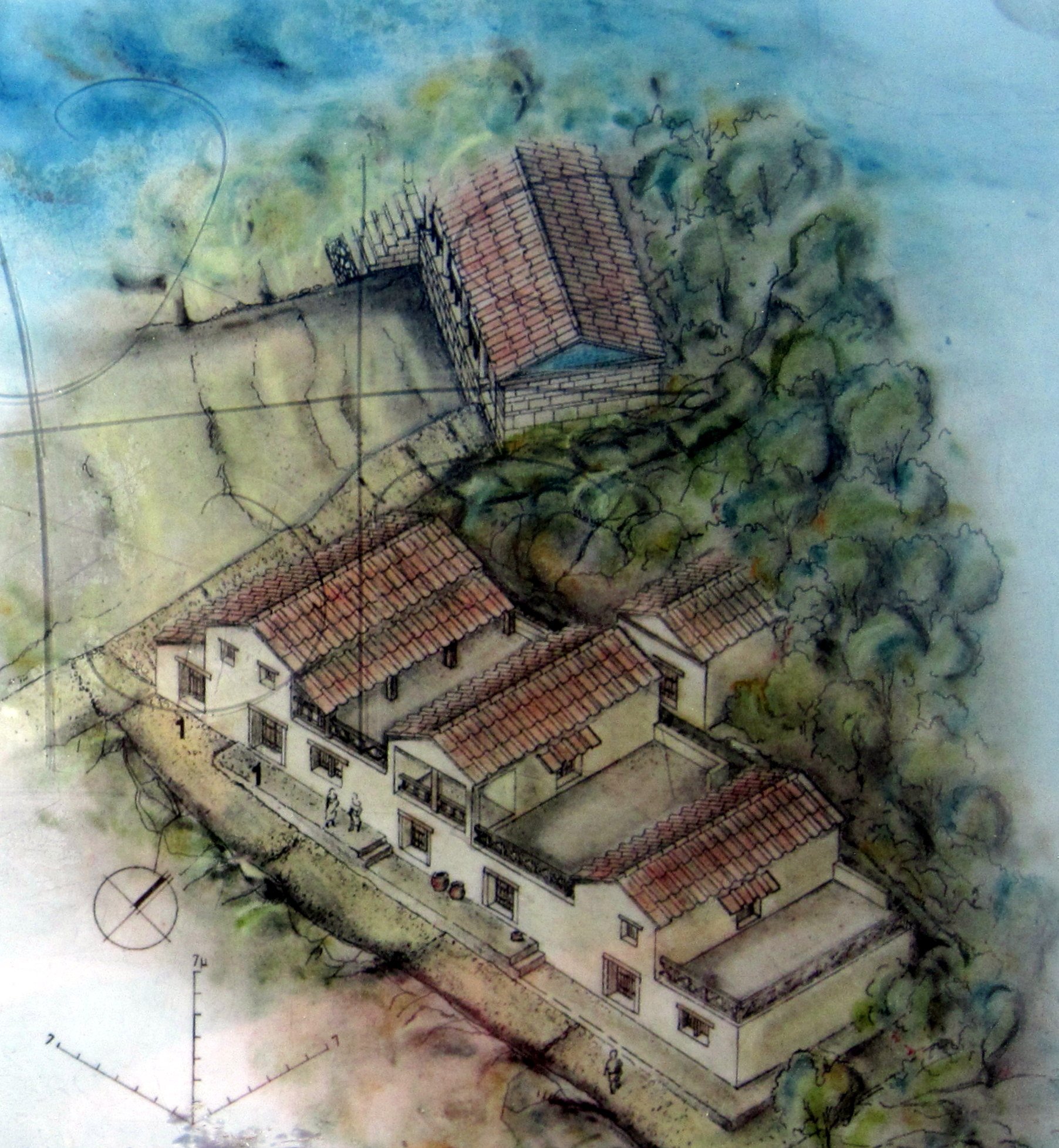

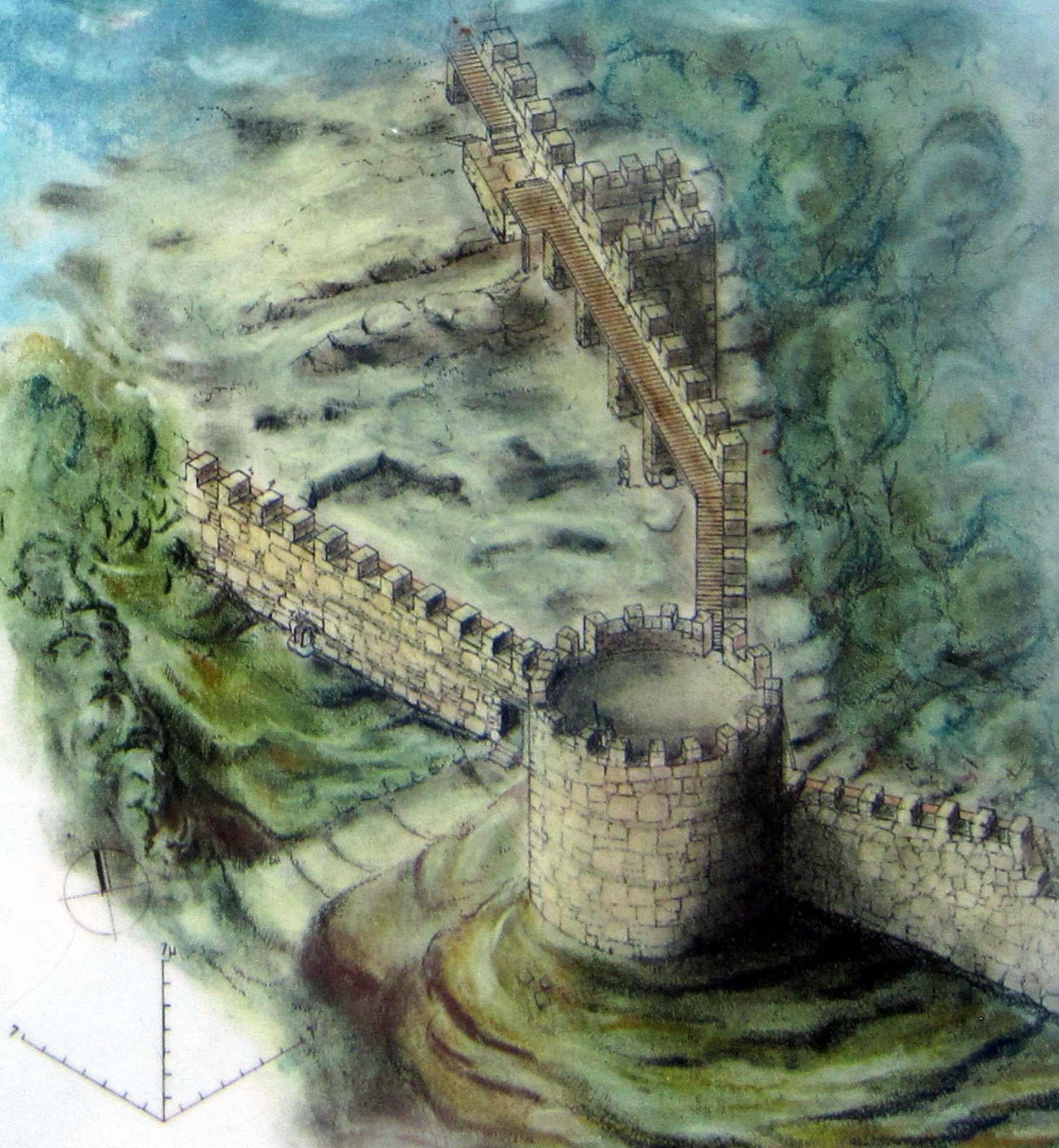

Las primeras excavaciones en el lugar se remontan a fínales de la década de los ´60 llevadas a cabo por el arqueólogo Φ. Πέτσα. A principios de la década de los ´90 se realizó una campaña de excavaciones por el Servicio de Antigüedades Prehistóricas y Clásicas bajo la dirección del arqueólogo Κ. Σισμανίδη, las cuales sacaron a la luz importantes hallazgos y datos de la patria de Aristóteles. Desde 1995, en el marco de un amplio proyecto redactado por un grupo de arquitectos se realizaron reconstrucciones a gran escala en el tramo sur de la fortificación y en la acrópolis y se materializaron en el terreno caminos para servir de ayuda al visitante. Desde 2011 a 2013, bajo la dirección del arquitecto Γ. Γιαννάκη, los trabajos para la puesta en valor del lugar arqueológico se ampliaron y extendieron a la colina norte con la reconstrucción de una casa helenística, de un tramo de la muralla de finales del periodo clásico, de los santuarios y de los talleres. La ciudad se edificó sobre las dos colinas de la península, la colina norte junto al mar y otra mayor al sur, que están separadas por un collado. Con el paso del tiempo, la ciudad antigua se cubrió de una densa vegetación y de tierra, de modo que sólo eran visibles algunos restos del asentamiento bizantino. Se han realizado excavaciones en toda la superficie de la ciudad que han sacado a la luz edificios característicos de los cuales se ha deducido el planeamiento urbanístico general de la ciudad arcaica, clásica y helenística. El camino que recorre el yacimiento empieza en la colina sur y a unos pocos metros ya de la entrada encontramos en su margen derecha los restos de una casa helenística (4). Viviendas de piedra de la época arcaica, clásica y helenística se han descubierto en determinados puntos. Las grandes pendientes del suelo han llevado a la adopción de diferentes soluciones para la construcción de las viviendas, las cuales presentan habitualmente grandes habitaciones y almacenes subterráneos. Muchas veces, estrechos callejones pavimentados separaban las viviendas entre ellas. Los suelos eran normalmente de tierra apisonada y las fachadas laterales de la vivienda estaban realizadas con mampostería regular y fuerte ya que también servían como muros de sostenimiento. Continuando el camino llegamos al ágora de la ciudad clásica en el collado entre las dos colinas, en el área más céntrica y llana de la antigua ciudad. Aquí ha salido a la luz una stoa de época clásica (6) muy bien conservada, construida principalmente con bloques de mármol y con una escalera monumental, calles pavimentadas, almacenes públicos y tiendas. La stoa tiene unas dimensiones internas de 6 x 26 m y una escalera de 6 peldaños con un revestimiento de mármol añadido en época desconocida. Tenía una columnata exterior y la pared trasera, construida en el sistema pseudoisodómico, estaba conservada en ocho filas de bloques de piedra de poros y, principalmente, de mármol de medio y gran tamaño, en una altura de unos 2 m. Alrededor de las paredes de la stoa había un banco corrido de piedra de 0,40 m de altura que se conserva en toda su longitud en la pared trasera y parcialmente en las laterales. Para sostener el tejado, la stoa contaba con una columnata interna de madera de la que quedan las basas de mármol de las ocho columnas a intervalos regulares de 3 m. Un pequeño altar de 0,75 x 0,90 m salió a la luz al lado de la pared frontal de la stoa, a unos 4 m a la izquierda de los escalones. Son tres losas de piedra unidas por grapas grandes de hierro y plomo. Alrededor del altar se excavó una canaleta en la roca para recoger la sangre de los animales sacrificados. Termina en un pozo de 0,30 m de diámetro y una profundidad de 0,50 m. Delante y a la derecha de la fachada de la stoa clásica pueden verse restos de edificios arcaicos (7). Son los cimientos de un edificio circular y dos rectangulares fechados en el siglo VI a.C. Más cerca de la stoa se encontraron los sólidos cimientos de una estructura pequeña cuadrada de 2,60 m de lado, posiblemente la base de un altar arcaico. Se conservan en una altura de 0,70 m tal y como se encontró, con todo el lado este destruido. Un poco más al sur se descubrieron los cimientos de edificio circular de piedra. Restos de edificios del mismo periodo se han encontrado en el extremo izquierdo de la stoa, probablemente pertenecientes a pedestales. Frente a los restos anteriores, y en la margen izquierda del camino, se encuentra la cisterna (5). Es pequeña y rectangular, de unas dimensiones interiores de 2 x 3 m. Las caras exteriores son simples paredes de piedra, mientras que las interiores están construidas con bloques grandes bien trabajados. El suelo está pavimentado. En su forma original toda la superficie interna estaba rebordeada con láminas de plomo. Desde el lado derecho de la fachada den la stoa baja una calle pavimentada que sigue un trazado oblicuo hacia el sur durante unos 20 m, después de la cual se encuentra una segunda calle cuidadosamente pavimentada y un complejo de tiendas y almacenes (8). Hasta la fecha se han excavado 30 m de esta segunda calle que tiene 3 m de ancho y se corresponde con el complejo de edificios públicos que se alzan a lo largo del lado norte. Las habitaciones de este complejo, que se encuentran detrás de una fachada común, eran sótanos Más cerca de la stoa, a un nivel más alto, se extiende un edificio tripartito que tiene una longitud total de 12 m. Albergaba alguna de las tiendas clásicas de la ciudad. Enterradas, se encontraron partes de tres enormes pithoi y una gran vasija. Todos ellos habían sido reparados con grapas de plomo antes de su colocación, lo que indica que no eran para fluidos sino para productos sólidos, como el cereal. La segunda gran habitación del complejo yace a un nivel considerablemente más bajo. Esta área es un gran almacén. En el tercer nivel descendiendo había otra habitación rectangular de similares dimensiones que también se utilizaba con fines de almacenaje. La parte trasera de esta habitación es particularmente interesante por la cuidada, aunque irregular, mampostería de grandes piedras conservada hasta una gran altura. La pared frontal está bastante bien conservada y ofrece también cuidada mampostería pseudoisodómica de bloques de piedra bien trabajados. Más hacia abajo nos cruzamos con el diatíchisma bizantino (9) y, tomando el camino que sale a la izquierda subiendo la ladera sur de la colina norte, llegamos a la torre bizantina, el edificio absidal, la muralla arcaica y el patio pavimentado con losas de mármol (10). La primera colonia de los andrios se instaló en la colina norte. La primera fortificación de la ciudad arcaica se localizó en la ladera sur, un poco más debajo de la cumbre de la colina, al mismo nivel que el posterior diatíchisma bizantino que estaba cimentado sobre ella. Hasta ahora se han descubierto unos 15 m de la muralla arcaica bajo la bizantina. Tiene mampostería irregular con piedras de varios tamaños y se conserva en una altura de hasta 2 m. Una de las puertas de la antigua Estagira se ha excavado en este tramo. El dintel, de dimensiones 0,55 x 2,50 m que estaba caído frente a la puerta, muestra un altorrelieve de la figura de un jabalí luchando con un león. Detrás de la puerta de la muralla arcaica se ha descubierto un suelo de mármol. En el centro hay un rectángulo vacío, de 1,3 x 1,70 m, en el que probablemente se erigía un altar. No se sabe con seguridad la fecha de construcción de este suelo aunque, probablemente, perteneciera también al periodo arcaico. En el exterior de la puerta, se alza un edificio absidal de carácter público, pero de función desconocida, que se construyó en tiempos de Alejandro Magno. Sus paredes son de 1,2 m de grosor y se conservan en una altura de 1,8 m. Está edificado con mampostería irregular de bloques de mármol, caliza y piedra de poros. El edifico tenía un techo con tejas de fabricación local. Se trataría, según el arqueólogo Κ. Σισμανίδης, de la tumba de Aristóteles. Un camino de dos metros de anchura conducía a la entrada del edificio. Se trataba, en definitiva, de un heroon donde los estagiritas llevaron las cenizas del filósofo inmediatamente después de su muerte. Retrocedemos un poco y tomamos el camino dirección este que recorre la ladera este de la colina norte para llegar a los restos de una vivienda de época clásica (4). Seguimos ese camino que nos lleva a nuevos restos de viviendas (4) de época helenística temprana. Han salido a la luz varias habitaciones pertenecientes a casas, almacenes y talleres. Después, giramos hacia la izquierda y subimos a la cumbre de la colina norte, llegando a la muralla bizantina (11) y a los restos de un templo arcaico (12). Se encuentra debajo de los cimientos de la acrópolis bizantina. Una pared de unos 30 m de largo es el único reto que se conserva del templo. Se trataría de un hekatómpedon arcaico del siglo VI a.C. La mampostería es de bloques de granito muy cuidadosamente construida, isodómica con bloques de diferentes tamaños y que se conserva hasta una altura de 2,20 m. Trozos de esculturas y de elementos arquitectónicos se encontraron aquí, así como trozos de decoraciones escultóricas con representaciones de figuras humanas del friso del templo. Retrocedemos por el mismo camino hasta pasar los restos de las viviendas para llegar hasta la muralla de finales de la época clásica (13), que se identifica con la construida por Filipo II, por consejo de Aristóteles, después de que antes hubiese destruido la ciudad. Se construyó en el lado NE de la colina norte. Hasta la fecha se han descubierto una longitud de 140 m. Tiene un espesor de 1,8 m y se conserva hasta una altura de 3 m. Hacia la cima de la colina la muralla sigue un trazado rectilíneo, con una pequeña puerta de 1,8 m de anchura hacia la mitad del tramo descubierto. A intervalos, se construyeron en el lado interno muros transversales con la intención de configurar una serie de terrazas para la construcción de residencias particulares, como hemos visto más arriba. En relación con la muralla clásica, parte de la cual ha sido descubierta en el punto más bajo de la misma área, esto es, justo por encima de la empinada línea de costa, la muralla tardo clásica parece excluir un área significativa de la antigua ciudad. Por tanto, se puede presuponer que el área cubierta por la ciudad de Estagira en el periodo tardo clásico y helenístico era considerablemente más pequeña que la de la ciudad destruida por Filipo II. Un poco más abajo, en el extremo SE de la colina, salieron a la luz dos santuarios (el primero presenta dos espacios rectangulares desiguales; el segundo es un edificio circular) del siglo VI a.C., en los cuales los habitantes adoraban a las divinidades protectoras de la ciudad. El primer santuario, el llamado santuario arcaico (14), disponía de los dos espacios cuadrangulares a izquierda y derecha de un pasillo pavimentado de 1,5 m de anchura, desde el cual se abrían simétricamente entradas a los dos espacios. El espacio más pequeño (al este), de planta trapezoidal (de 3 x 3,30 m en su parte más ancha), tiene un carácter auxiliar. En el interior del espacio más grande, también de planta trapezoidal (de 6,20 x 3,50 m en su parte más ancha), se conservan los restos de un muro de piedra y al lado de él de un altar construido con dos grandes piedras superpuestas. Cerca del altar se conserva una eschara de 1,2 x 1,3 m para sacrificios, construida con cuatro simples placas de mármol, una para cada lado. Dominando el santuario arcaico está el Thesmophorion (15). Es una estructura circular de 11 m de diámetro exterior de la que se conserva más de la mitad de su perímetro. Tiene 60 cm de anchura y se conserva en una altura de 1 m, construida de grandes bloques de mármol y piedra de poros. De los dos santuarios proviene un montón de figuritas de terracota y grandes bustos femeninos, lo que lleva a la conclusión de que en el primero se adoraba a una divinidad femenina, mientras que el segundo estaba dedicado a Deméter. Desde el Thesmophorion, rodeamos la colina norte por el sur hasta llegar nuevamente a la cisterna (5), y ahí continuar el camino principal que en dirección sur nos va a llevar, tras dejar a nuestra derecha los restos de una casa helenística (4), a la muralla de principios de la época clásica (1). Cuando a finales del siglo VI a.C. aumentó la población de Estagira, la ciudad se extendió a la colina vecina. Tuvo lugar entonces la terminación del conjunto de la muralla con una longitud total de unos 2 km, aunque, posteriormente, hubo intervenciones parciales. Del total de su perímetro han salido a la luz unos 700 m que se conservan hasta una altura de unos 4 m con 2 m de anchura. Fue construida con bloques de piedra de poros, de caliza y de mármol en diferentes sistemas estructurales. Sólo las caras interior y exterior de la muralla tienen mampostería regular. Las dos caras están unidas por tabiques de piedra transversales estando su interior relleno de piedras y tierra. Está cimentada directamente sobre la roca. El tramo sur, que protege la ciudad de mar a mar, era a su vez el límite sur de la antigua Estagira. Se emplearon en su construcción dos sistemas distintos de mampostería. Por un lado, la llamada mampostería egipcia, mampostería trapezoidal irregular en la que se colocaban planchas de piedra horizontales entre las sucesivas filas de bloques. Esta mampostería puede verse también en la zona conservada en el tramo este. Y por otro lado, la llamada mampostería lesbia, hecha con piedras de poros irregulares pero muy bien trabajadas para su perfecto encaje con los bloques adyacentes. A intervalos, la muralla sur está reforzada con torres redondas (de 6,5 y 9,0 m de diámetro) en número de tres y torres cuadradas en número de dos. Presenta también escaleras interiores de subida a la muralla de 1,5 m de anchura. Desandamos parte del camino para subir por una senda, que deja a nuestra derecha los restos de una casa helenística (4), que nos lleva a la acrópolis (2), en la cumbre de la colina sur. Tenía forma de triángulo rectángulo con su lado sur, de 40 m de largo, coincidiendo con la muralla sur de la ciudad. En este mismo lado, muy cerca de la gran torre circular de la cima de la colina, se encuentra una puerta de 1,5 m de anchura. Una escalera con 7 escalones se alza en la mitad del lado sur en contacto con la cara interna de la muralla. Los otros dos lados de la acrópolis están protegidos por una muralla de 0,5 m de anchura. De ellas, la que está al oeste tiene 30 m de largo y se conserva en una altura de 2 m, mientras que la del este se conserva en una altura inferior y tiene una longitud de 53 m. Estas dos murallas presentan contrafuertes en el lado interno a intervalos regulares de 3 m. Estos contrafuertes de 1,10 m de largo y 0,90 m de anchura son de la misma época de la muralla. Hay 6 de ellos en la pared oeste y 9 en la este. Las pequeñas áreas rectangulares que se crean entre contrafuertes posiblemente estuvieran techadas. En su parte inferior, la muralla este de la acrópolis se desvía ligeramente hacia el interior de su trazado rectilíneo para encontrarse con la torre que ahí se yergue. En dos puntos de este mismo tramo, uno en el interior y otro en el exterior, hay construidas contra la pared de la muralla sólidas estructuras rectangulares semejantes a torres. La estructura en la cara exterior, a la mitad de la pared, es la más grande (2,50 x 5,50 m). La interior es de 2,00 x 4,50 m y está unos metros más al norte. En los tres lados de la acrópolis hay un drenaje de sección trapezoidal para evacuar las aguas de lluvia. Una cisterna circular de 2 m de diámetro y 4 m de profundidad se excavó directamente enfrente de la puerta en la pared sur, entre los dos contrafuertes. Sus paredes fueron cuidadosamente enlucidas con yeso blanco. Se ha descubierto una habitación cuadrada de 5 m de lado en la esquina más alta de la acrópolis, y por tanto de la ciudad, junto con otra a su lado. Era un puesto militar que permitía vigilar la ciudad y una gran parte del área que la circundaba. Pasada la acrópolis pueden verse los restos de la tubería principal de abastecimiento a la ciudad (3). Han salido a la luz 45 m de una serie de tuberías de cerámica de 20 cm de diámetro y 70 cm de longitud. El tramo investigado no sigue la línea recta para evitar daños al conducto por la excesiva velocidad del agua que discurría libremente desde un punto a gran altura. Fue, probablemente, la continuación de otro conducto que estaría a 1,5 km al sur de la antigua ciudad en la gran masa montañosa que allí existe, algunos de cuyos tramos han salido a la luz.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS