“Dicen que la puerta es obra de los Cíclopes que construyeron la muralla de Tirinto para Preto.” (Pausanias. La Descripción de Grecia. Libro II, 16, 5.)

Se sale de la autopista Corinto – Trípoli en el enlace de Nemea con dirección Argos. Pasamos el pueblo de Papoutsaiika y después, una carretera a la izquierda nos lleva al yacimiento.

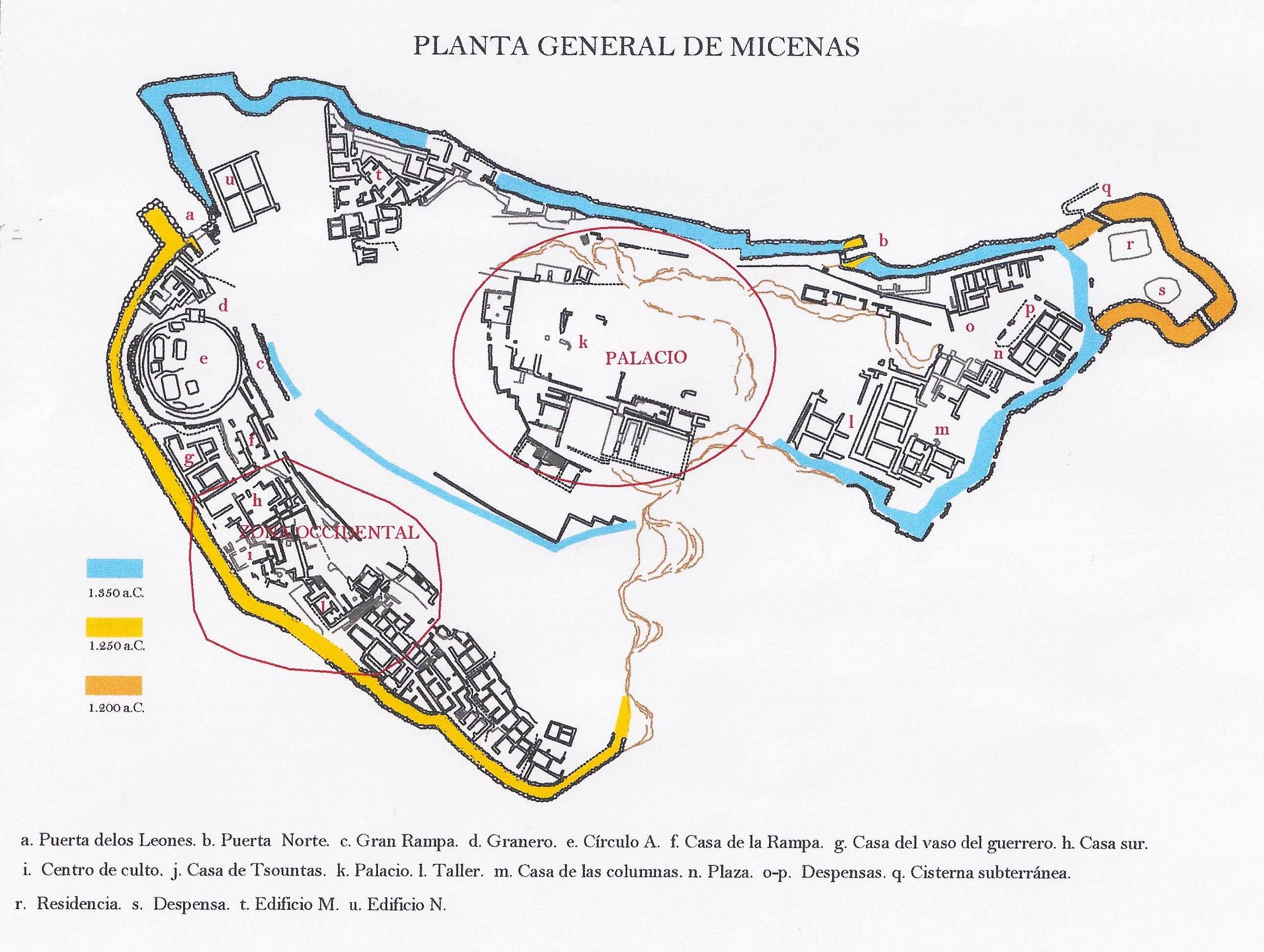

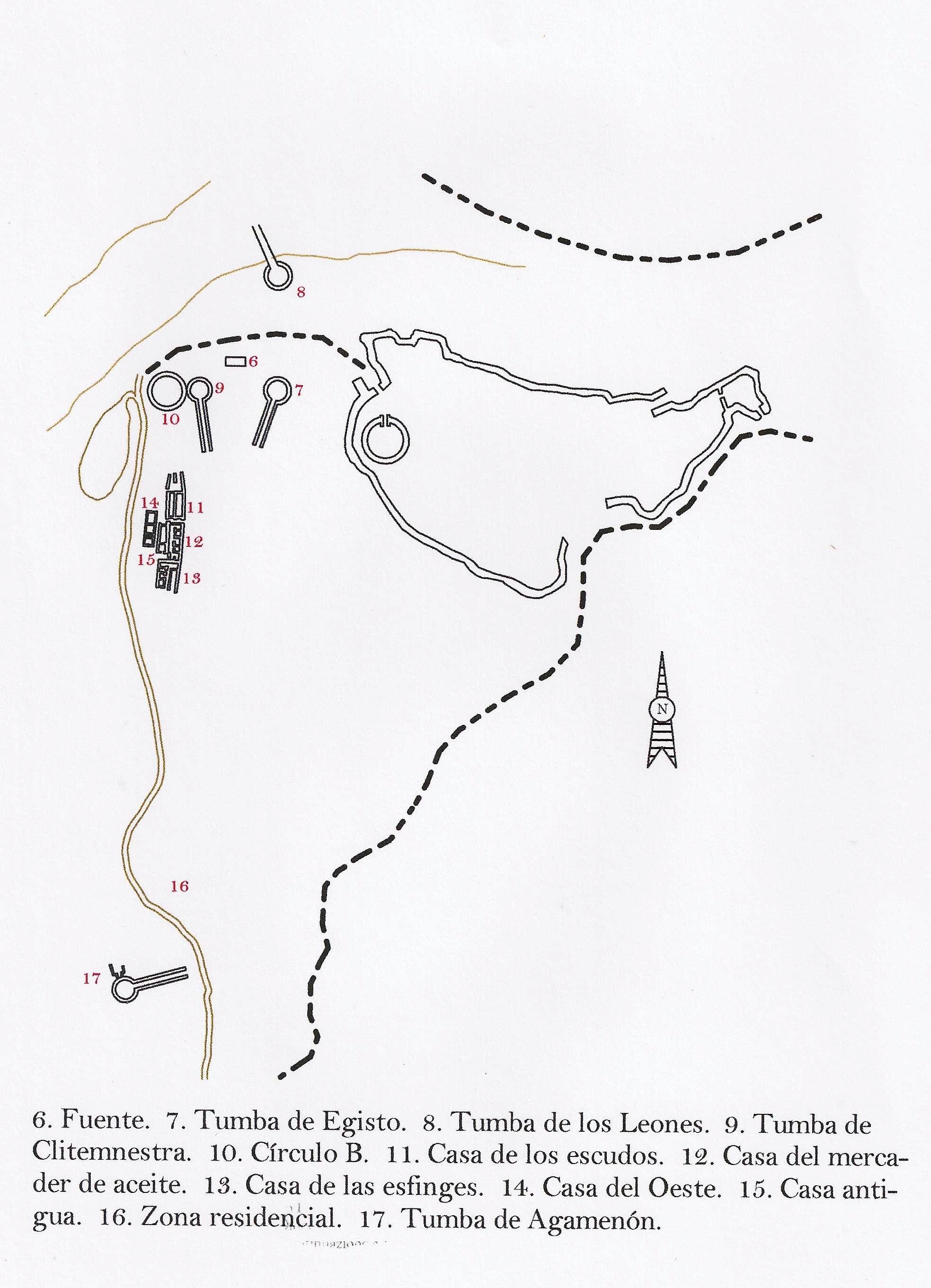

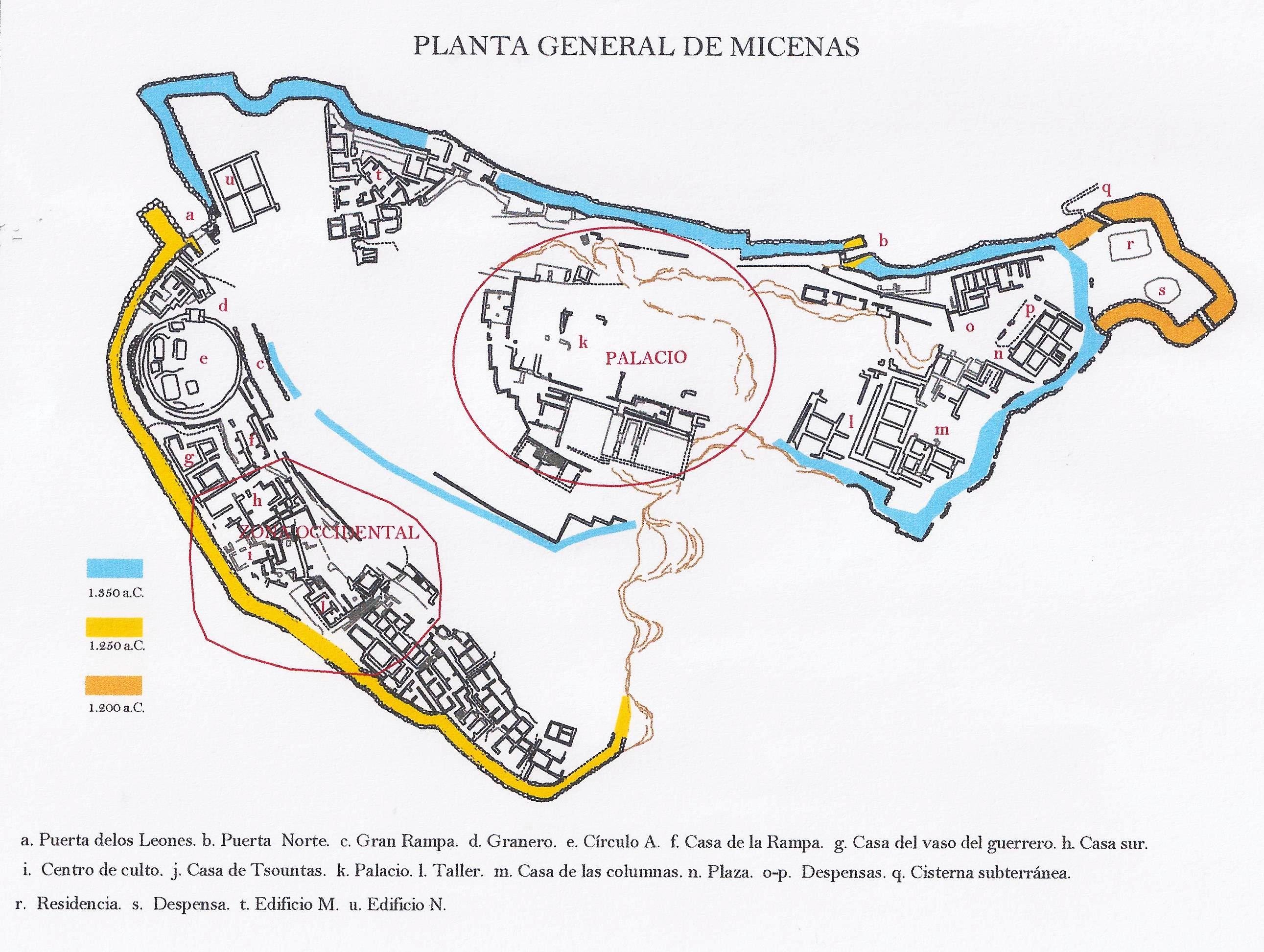

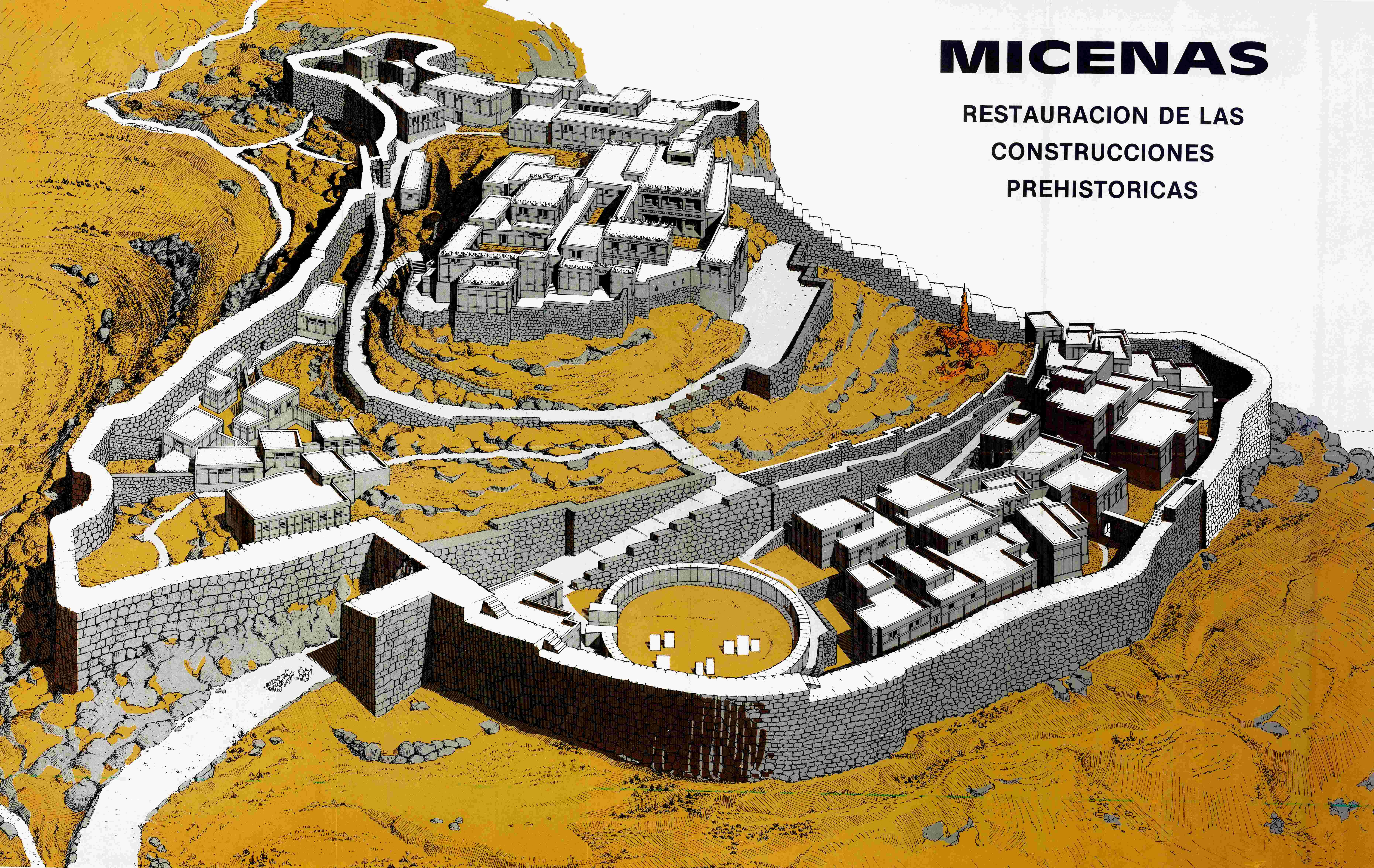

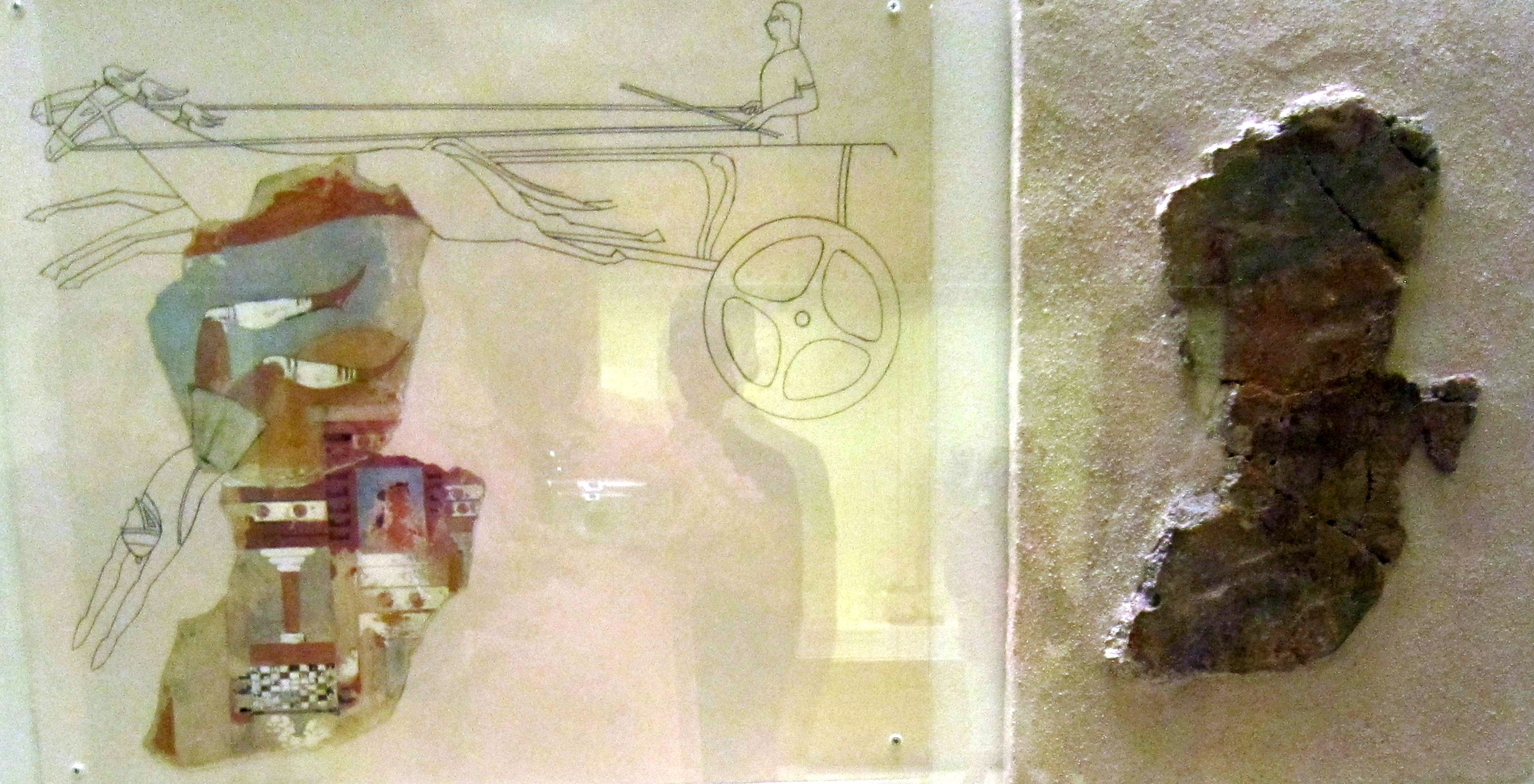

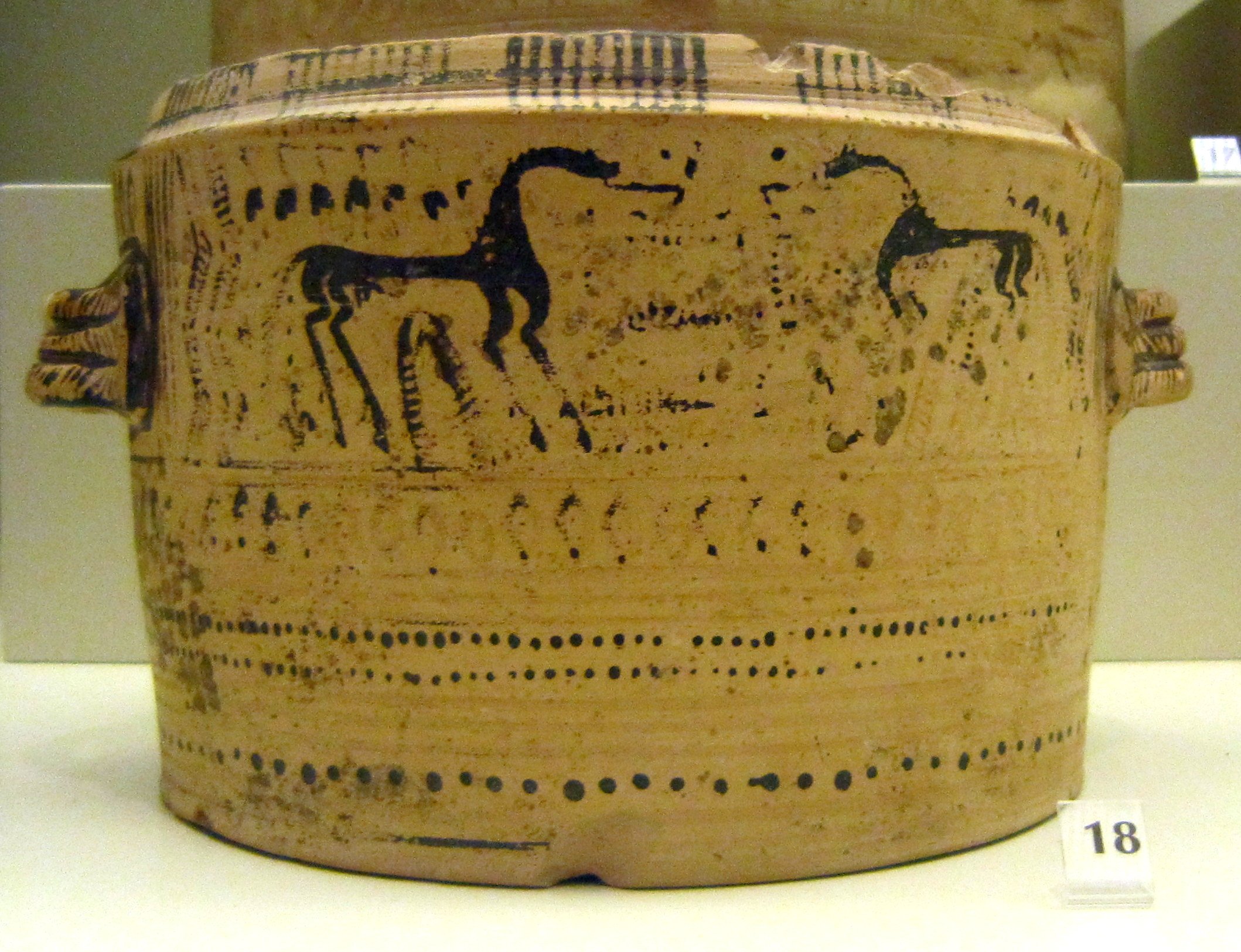

Micenas se levantó entre dos colinas, la colina del Profeta Elías (805 m) y la colina Sara (660 m), sobre una baja meseta a unos 280 m sobre el nivel del mar que sobresale en la llanura de la Argólida y que permitía el control de las comunicaciones terrestres y marítimas. La ocupación del lugar se realizó de forma continua desde el séptimo milenio a.C. hasta los tiempos históricos. A principios del segundo milenio a.C. había un pequeño asentamiento sobre la colina y un cementerio en su lado SO, con tumbas sencillas. En torno al 1700 a.C. aparecieron familias poderosas y aristocráticas. Micenas recibe influencia de la Creta minoica durante el periodo 1600-1450 a.C., periodo en el cual destacan las tumbas de fosa. Esta influencia se debilita después del 1450 a.C., mientras que a partir del 1400 a.C. la evolución del arte micénico sigue su curso sin influencias extranjeras. Esto se ve tanto en la forma como en la decoración de la cerámica. Las tumbas más antiguas del círculo B, en el extremo oeste de la acrópolis, se remontan al periodo 1650 a.C. – 1550 a.C. Las estelas de piedra que las señalaban tenían relieves muy toscos: representaciones figuradas con escenas de carro (rituales de caza o de guerra) y otros asuntos y geometrismos decorativos de inspiración minoica. Probablemente, en la cima de la colina se alzaba un palacio, y es a este hipotético edificio al que se deben atribuir las ruinas de las murallas encontradas a distinta profundidad en varias áreas de la parte actualmente visible del palacio. El círculo A se fecha entre el 1600 a.C. y el 1500 a.C. y contenía elementos funerarios muy ricos, mucho más ricos en general que los del círculo B. Los círculos no revelan un enriquecimiento súbito, sino el resultado de un proceso largo, que afectó a varias generaciones durante más de un siglo. Quizás el círculo B fuera el recinto funerario destinado a antiguos dirigentes micénicos, de los que se desgajó un grupo menor que se hizo con el poder supremo, y a cuyos componentes se destinaron las sepulturas del círculo A. El espacio circular del círculo B fue utilizado para trabajar las piedras destinadas a la Tumba de Clitemnestra, años más tarde, una vez que los enterrados en este círculo cayeron en el olvido. Micenas alcanzó su máximo esplendor hacia el 1400 a.C. En el 1350 a.C. la cima de la acrópolis estaba rodeada por sólidas fortificaciones y tenía un gran palacio construido en su interior. Unos 100 años más tarde (1250 a.C.) los muros se ampliaron hacia el oeste para confinar los túmulos del círculo A y se inició la construcción de la Puerta de los Leones, el bastión occidental y la Puerta Norte. Hacia 1230 a.C., un incendio destruyó las casas situadas bajo la acrópolis y el mismo sino abatió al palacio y a otras construcciones de la ciudadela. Tuvo lugar entonces una fase de reconstrucción de ciertos edificios, así como el reforzamiento del tramo oeste de las murallas de la ciudad. Hacia 1210 a.C. las murallas fueron modificadas de nuevo, en la esquina sureste, para incluir la entrada a la cisterna subterránea dentro de la zona protegida. Como sucedió en otros centros micénicos, la destrucción llegó hacia el 1200 a.C. En el último cuarto del siglo VI a.C. se erigió un templo en la cima de la acrópolis dedicado a Hera que fue reconstruido en el periodo helenístico. Micenas, en 480 a.C., envío 80 guerreros a combatir a las órdenes de Leonidas en la batalla de las Termópilas y el año 479 a.C., junto con Tirinto, 400 guerreros a Platea. Como Tirinto, en 468 a.C., Micenas se sometió al control de Argos cuando ésta sitió la acrópolis y destruyó varias partes de las fortificaciones. La ciudad fue destruida en el segundo cuarto del siglo II a.C.

El fundador mítico de Micenas es Perseo, hijo de Zeus y de Dánae. Perseo, tras el intercambio de tierras con su tío Megapentes, funda y amuralla Micenas con ayuda de los Cíclopes para establecer en ella su capital. De él arranca el linaje de los Perseidas que reinan en Micenas. Después de Perseo, rey de Micenas fueron sus hijos Electrión y Esténelo y después de éste su hijo Euristeo. Euristeo reinó en Micenas gracias a una treta de Hera la cual envió a Micenas a Ilitía, hija de Zeus y de Hera y diosa de los alumbramientos, para adelantar el nacimiento de Euristeo a fin de que éste en lugar de Heracles pudiese reinar en Micenas y Tirinto. A Heracles, otro perseida, le hubiera otorgado Zeus este privilegio de haber nacido primero. Lo cierto es que Ilitía después de Micenas se dirigió a Tebas para retrasar el nacimiento de Heracles y así lo hizo hasta que el príncipe sietemesino Euristeo llegó al mundo. A Micenas se dirige Heracles después de haber dado muerte al león de Nemea para presentar ante el rey Euristeo los despojos del temido animal. El monarca, comprobando la fortaleza del héroe y receloso de sus posibles reacciones futuras, le ordena que, en lo sucesivo, se abstenga de penetrara en la ciudad y se limite a exponer las pruebas de sus trabajos tan solo ante las puertas de la misma. No seguro del todo, Euristeo dispone bajo tierra una enorme tinaja de bronce en la que buscará refugio cada vez que sus heraldos le anuncien la inminente llegada del héroe. Muerto Euristeo, un oráculo aconsejó a los micénicos que eligieran a un príncipe de la casa pelópida para que los gobernara. Llegaron a la Argólida Atreo y Tiestes, hijos de Pélope, rey de la Élide, e Hipodamia, que habían sido expulsados de su patria, Pisa, junto con su madre, como presuntos responsables de la muerte de su hermanastro Crisipo. Ambos compiten por el trono, y Tiestes- que con la ayuda de la esposa de Atreo se había hecho con un vellón de oro que éste guardaba celosamente en un cofre- propone que sea investido rey aquél que posea el famoso vellocino. Atreo acepta y Tiestes es proclamado rey ante el estupor de su hermano. Zeus acude entonces en defensa de Atreo comunicándole que, para probar la impostura de Tiestes, le hará que consiga que el sol invierta su rumbo. Atreo, pues, hace jurar a su hermano que le cederá el trono si consigue obrar el prodigio de que el sol se ponga por Oriente. Tiestes acepta y Zeus invierte las leyes de la naturaleza: Helios, ya en la mitad de su carrera, invierte la dirección de sus caballos. El reino pasa así a manos de Atreo. Éste, una vez en el trono, expulsa de Micenas a su hermano, iniciándose entre ambos una profunda enemistad que habrá de arruinar por completo sus casas. Enterado Atreo que su esposa Aérope había sido seducida por Tiestes para poder hacerse con el vellón de oro degüella a los hijos de éste e invita a Tiestes a volver del exilio ofreciéndole la mitad del reino y fingiendo una reconciliación y, a su llegada, le sirve en un banquete la carne de sus hijos, reservando las extremidades para mostrárselas cuando ya se hubiera saciado. Tras el macabro banquete, Atreo destierra de nuevo a su hermano. Tras una estancia en la corte del rey Tesproto, Tiestes acude a Sición con intención de poner en marcha los planes para vengarse de su hermano Atreo. Un oráculo le había señalado que sólo lograría su propósito engendrando un hijo con su propia hija. Así, llega a Sición, en donde su hija Pelopia participa en unos sacrificios en honor a Ártemis. Durante la danza ritual, Pelopia cae al suelo, se mancha la túnica con la sangre de las víctimas y acude después a lavarse al río. Allí la sorprende su padre Tiestes que, con el rostro cubierto con una máscara para evitar ser reconocido, consigue violarla. Durante el forcejeo, Pelopia le arrebata la espada. Entre tanto, otro oráculo revela a Atreo que sólo si hacía volver a Tiestes desde Sición libraría a Micenas de las desgracias que sobrevendrían después de la matanza de sus hijos. Cuando llega a la corte del rey Tesproto, Tiestes ya se había marchado, pero su hija Pelopia se encontraba casualmente aquí. Atreo, ignorando su verdadera identidad, se enamora de ella y se la lleva consigo a Micenas, (pues para entonces ya había ejecutado a Aérope), donde, al cabo de un tiempo, Pelopia da a luz al hijo que había engendrado sin saberlo con su propio padre. Tras el parto, Pelopia deja al niño expuesto en el monte. Atreo, que suponía que el hijo era suyo y que Pelopia había sido invadida por la locura pasajera que sobreviene a algunas mujeres después del parto, recuperó al niño y, como unos pastores le habían amamantado con leche de cabra, le da por nombre Egisto “fuerza de cabra”. Tiestes es apresado en Delfos por sus sobrinos Agamenón y Menelao quienes lo encontraron por casualidad cuando consultaba el oráculo sobre los planes de su venganza. Conducido a Micenas, Atreo dispone que sea ejecutado por Egisto que tenía entonces siete años de edad. Cuando éste desenvaina su espada para cumplir con la orden Tiestes la reconoce y le hace saber a Egisto que es hijo suyo. Pelopia, tras confirmar con horror las palabras de Tiestes, se suicida con la funesta espada. Egisto extrae el arma del pecho de su madre y, obrando a favor de su verdadero padre, da muerte a Atreo y restituye a Tiestes en el trono de Micenas. Según Graves, poseer un vellocino era un distintivo de la realeza, porque el rey lo utilizaba en una ceremonia para atraer la lluvia anual. El cordero es metafóricamente de oro; en Grecia “el agua es oro” y el vellón producía mágicamente la lluvia. El rey reinaba hasta el solsticio de verano, cuando el sol llegaba a su punto más septentrional y se detenía; entonces el heredero le mataba y ocupaba su lugar y el sol se retiraba diariamente hacia el sur hasta alcanzar el solsticio de invierno. Este odio mutuo se agudizaba por los celos sexuales porque el heredero se casaba con la viuda de su rival. El banquete caníbal ha sido confundido con el sacrificio anual de niños sustitutos. La violación de Pelopia por Tiestes es la tentativa del rey de prolongar su reinado más allá del límite acostumbrado mediante el casamiento con su hijastra, la heredera. Tindáreo, el rey de Esparta, marchó sobre Micenas y obligó a Tiestes, que se había refugiado en el altar de Hera, a legar el cetro a Agamenón y a partir hacia el destierro para no volver jamás. Agamenón hizo primeramente la guerra contra Tántalo, rey de Pisa, al que mató en batalla. Se casa después con su viuda Clitemnestra, hija de Leda y del rey Tindáreo de Esparta. Los Dióscuros, hermanos de Clitemnestra, marcharon por lo tanto sobre Micenas, pero Agamenón acude como suplicante ante Tindáreo que le perdona y le permite quedarse con Clitemnestra. Después de la muerte de los Dioscuros, Menelao se casó con la hermana de Clitemnestra, Helena, y Tindáreo abdicó en su favor. Hijos de Clitemnestra y Agamenón fueron: Electra, Ifigenia, Crisótemis y Orestes. Parten Agamenón y Menelao a Troya permaneciendo ausentes de su patria 10 años. Y aquí entra en juego un personaje secundario pero que tendría gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos subsiguientes. Se trata de Palamedes el cual había desenmascarado a Ulises cuando intentaba pasar por loco para no ir a la guerra de Troya. Una vez en la guerra, Ulises se toma venganza de Palamedes haciéndole pasar por traidor. Palamedes entonces es lapidado por los aqueos. Nauplio, su padre, reclama justicia ante Agamenón, pero éste no le hace caso. Entonces decide abandonar Troya y dedicarse a recorrer la costa Ática y el Peloponeso incitando al adulterio a las mujeres de los aqueos. Visita en Micenas a Clitemnestra y le informa de que Agamenón ha tomado por concubina a la princesa Casandra, la profetisa hija de Príamo. Egisto, deseoso también de vengarse de la casa de Atreo, seduce a Clitemnestra y planea junto a ella la muerte de Agamenón. Clitemnestra llegó incluso a tener una hija con Egisto llamada Erígone. Cuando Agamenón regresa de Troya es recibido por Clitemnestra quien ha organizado un banquete en su honor. El rey se baña con intención de preparase para la celebración. Cuando se dispone a salir del agua, Clitemnestra le cubre con una túnica sin abertura alguna y Agamenón, preso en el interior de dicha prenda es asesinado por Egisto a la vez que Clitemnestra le corta la cabeza con un hacha. A continuación, se desencadena una terrible matanza en la que pierden la vida la princesa troyana Casandra y los dos hijos gemelos que había tenido con Agamenón. Esta matanza se realizó un 13 de enero. Cuenta Sófocles en Electra que después que Clitemnestra dio muerte a Agamenón le cortó las manos y los pies y los ató a sus axilas para que el muerto estuviera incapacitado de tomar venganza. Este rito se llamaba “sobaquera.” Después, para purificarse, enjugó sus manchas de sangre en la cabeza del muerto para hacer recaer sobre él la responsabilidad del crimen. Según Graves, este mito es el mito familiar del rey sagrado que muere en el solsticio estival (aunque en este caso es en enero), la diosa que le traiciona, el heredero que le sucede y el hijo que le venga. El hacha de Clitemnestra era el símbolo cretense de la soberanía. El día 13 coincidía con la luna llena de aquel mes de enero. Parece que el sacrificio del rey se realizaba siempre en la luna llena. Electra, tras la muerte de su padre, y ayudada por el anciano preceptor de aquél, saca a Orestes a escondidas de la ciudad. Se cría en Crisa, en la corte del rey Estrofio, que estaba casado con una hermana de Agamenón, donde tiene por compañero de juegos a Pílades, el mismísimo hijo del rey. Por el anciano preceptor se entera de que el cadáver de Agamenón había sido sacado de la casa y enterrado apresuradamente por Clitemnestra, sin las libaciones ni las ramas de mirto al uso, y que a los habitantes de Micenas se les había prohibido asistir al funeral. Egisto reinó en Micenas durante siete años. En el octavo año Orestes llega en secreto a Micenas, invoca a Hermes Ctonio, patrón de la paternidad, y ofrenda un mechón de su cabello a la memoria ultrajada de su padre. Electra, al hallar el mechón en el sepulcro comprende que una ofrenda así sólo puede provenir de Orestes y reconoce en el joven extranjero a su querido y esperado hermano. Juntos traman el plan de su venganza. Orestes, haciéndose pasar por el heraldo del rey Estrofio, comunica a Clitemnestra la “triste” noticia de que el hijo de Agamenón ha muerto y solicita, en nombre de su soberano, instrucciones sobre el lugar dónde han de ser depositadas sus cenizas, cenizas que trae Pílades en una urna de bronce. Egisto entra en la sala, jubiloso y crédulo, y no tarda en morir por la espada de Orestes. Clitemnestra, reconociendo aterrada a su hijo, implora compasión descubriéndose el pecho, pero es decapitada por el joven junto al cuerpo sin vida de su amante. Llegada la noche, tras el horrendo crimen, las Erinias se le aparecen a Orestes y desde ese momento le acosarán sin tregua. Seis días después de los asesinatos Tindáreo se presenta ante su nieto Orestes y le reprocha duramente el matricidio. Pílades, Electra y el atormentado Orestes son condenados al suicidio y, conscientes de la suerte que les aguarda, deciden que Helena, como causante de todos sus males, debe precederles en la muerte. Para garantizar el cumplimiento de sus planes, toman a Hermione, su hija, como rehén, pero llegado el momento crucial, la intervención de Apolo pone fin al conflicto. Envía a Orestes al destierro y Helena es transportada al Olimpo en el momento en que el enloquecido Orestes se disponía a matarla. De este modo, Helena se hace inmortal y se une a sus hermanos los Dióscuros como protectora de los navegantes. El destierro de Orestes duró un año, periodo que debe transcurrir antes de que un homicida pueda volver a actuar entre sus conciudadanos. Fue a lugares lejanos, por tierra y mar, perseguido por las incansables Erinias y purificándose constantemente con sangre de cerdos y agua corriente. Cuando hubo transcurrido un año, Orestes hizo una visita a Atenas, gobernada entonces por Pandión, según unos o por Demofonte, según otros. Se dirigió inmediatamente al templo de Atenea en la Acrópolis, se sentó y abrazó su imagen. Las Erinias negras no tardaron en llegar, jadeantes, pues habían perdido su rastro cuando cruzaba el Istmo. Atenea tomó juramento como jueces a los ciudadanos más nobles y convocó al Areópago para que juzgara el que era en aquel momento sólo el segundo caso de homicidio que se presentaba ante él. A su debido tiempo se realizó el juicio. Apolo se presentó como defensor y la mayor de las Erinias como fiscal. En un discurso elocuente Apolo negó la importancia de la maternidad, afirmando que la mujer no era más que el surco inerte donde el hombre deposita la semilla y declaró que la acción de Orestes estaba sobradamente justificada y que el padre era el único progenitor merecedor de ese nombre. Como los votos se dividieron en partes iguales, Atenea se declaró totalmente a favor del padre y su voto decisivo favoreció a Orestes. Orestes, una vez libre de la Erinias, se casa con Hermíone, engendra con ella a su hijo Tisámeno y desposa a Electra con su fiel compañero Pílades. A la muerte de Menelao, los lacedemonios le reclaman como legítimo heredero y, más tarde, el fallecimiento sin sucesión del rey Cilarabes añade a sus predios las ricas tierras de Argos. Sintiéndose ya anciano, recibe del Oráculo de Delfos el consejo de retirarse a la Arcadia. Según Graves, un equilibrio de poder se mantuvo en el Olimpo (6 dioses y 6 diosas) hasta que Atenea volvió a nacer de la cabeza de Zeus y Dionisio, nacido de su muslo, ocupó el asiento de Hestia en el Consejo divino; en adelante, la preponderancia masculina en todos los debates divinos estaba asegurada, situación que se veía reflejada en la Tierra, y se podían desafiar con buen éxito las antiguas prerrogativas de las diosas. La herencia matrilineal era uno de los axiomas tomados de la religión pre-helena. Puesto que todos los reyes tenían que ser necesariamente extranjeros que gobernaban en virtud de su casamiento con una heredera al trono, los príncipes reales aprendieron a considerara a su madre como el principal soporte del reino y el matricidio como un crimen inimaginable. Se les criaba de acuerdo con los ritos de la religión anterior, según la cual el rey sagrado había sido siempre engañado por su esposa diosa, muerto por su heredero y vengado por su hijo; sabían que el hijo nunca castigaba a su madre adúltera, quien había actuado con toda la autoridad de la diosa a la que servía. En la versión arcaica del mito era sin duda un príncipe focense (como Pílades) quien mató ritualmente a Egisto al término de los ocho años de su reinado y se convirtió en el nuevo rey casándose con Crisótemis, la hija de Clitemnestra. Es muy improbable que Orestes como nos cuentan los dramaturgos áticos matara a Clitemnestra. Si lo hubiera hecho, Homero sin duda lo habría mencionado y no le habría llamado “semejante a los dioses” y, además, solamente escribe que mató a Egisto. Es posible que después, se limitara a entregar a Clitemnestra a la justicia popular cosa que recomienda significativamente Tindáreo en el Orestes de Eurípides. Parece que con este mito el sacerdocio de Apolo y de Atenea nacida de Zeus (traidora a la vieja religión) invalidó, de una vez por todas, el axioma religioso de que la maternidad es más divina que la paternidad.

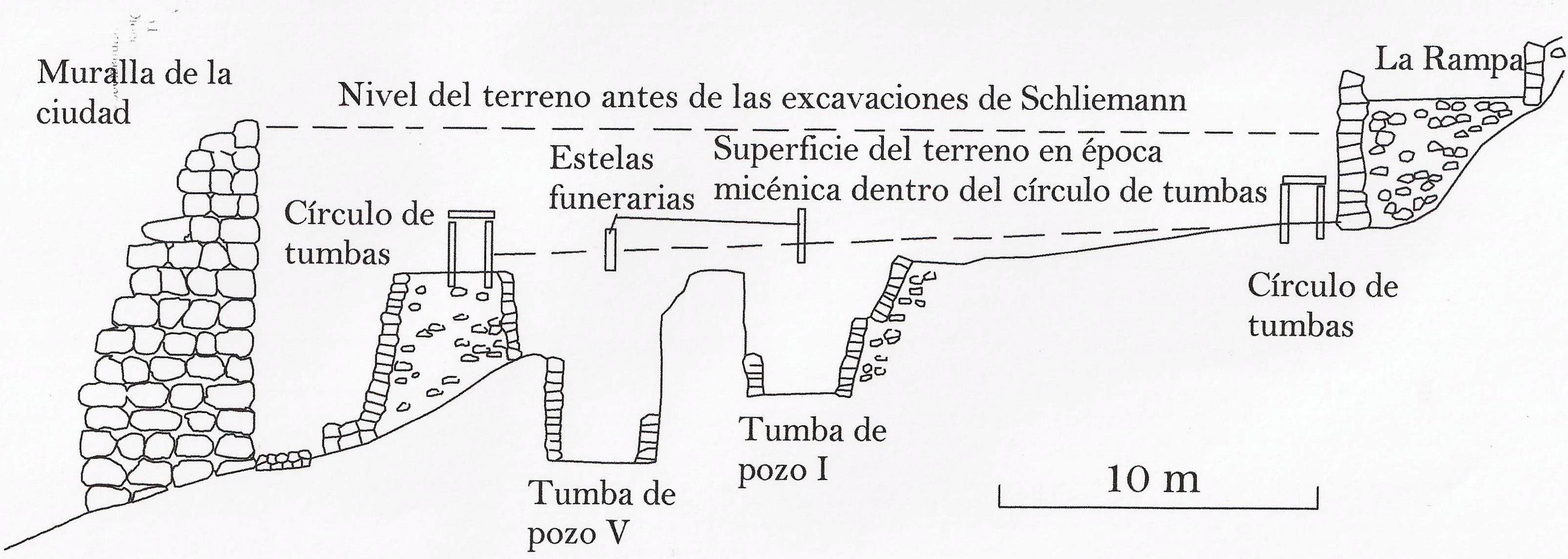

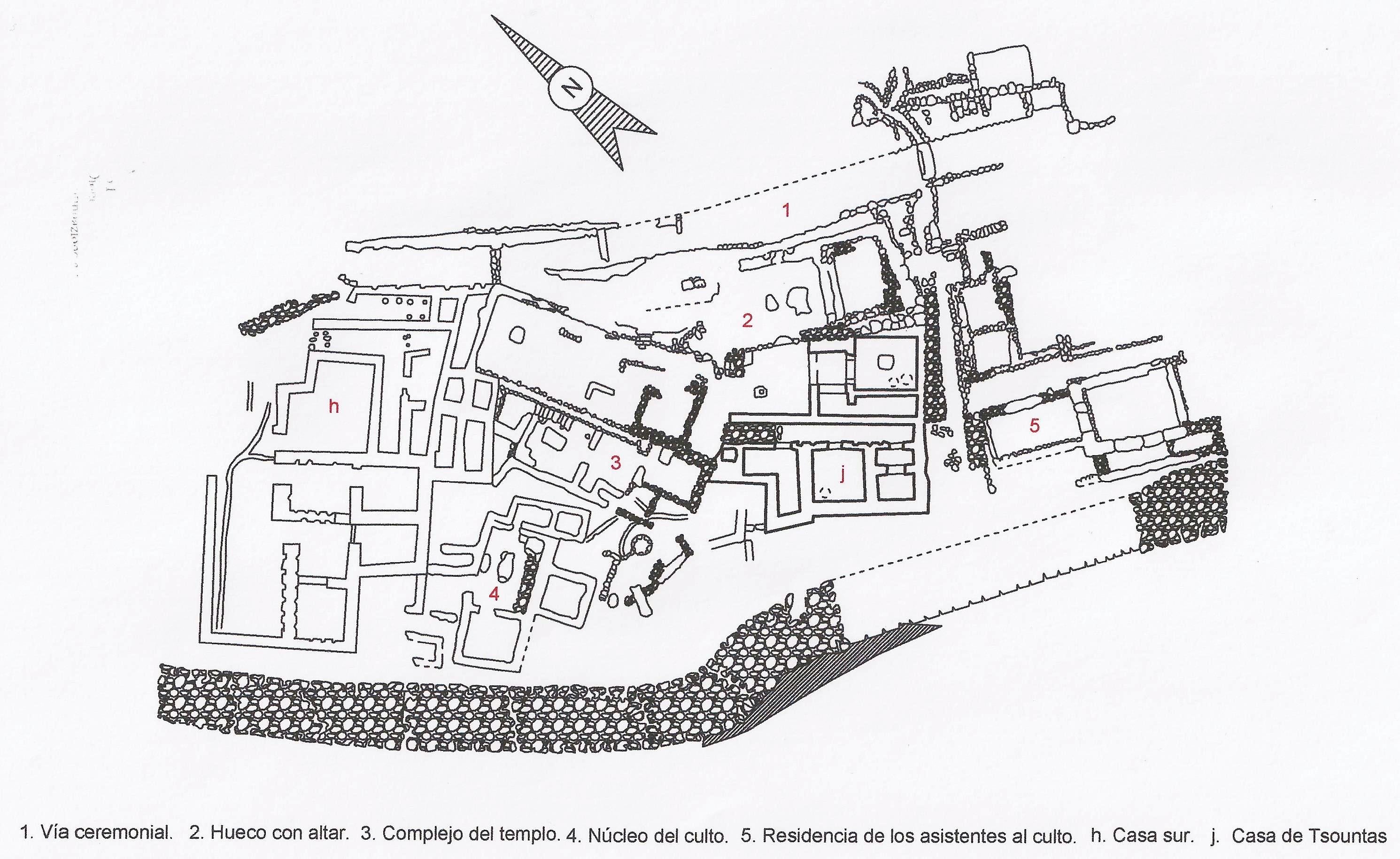

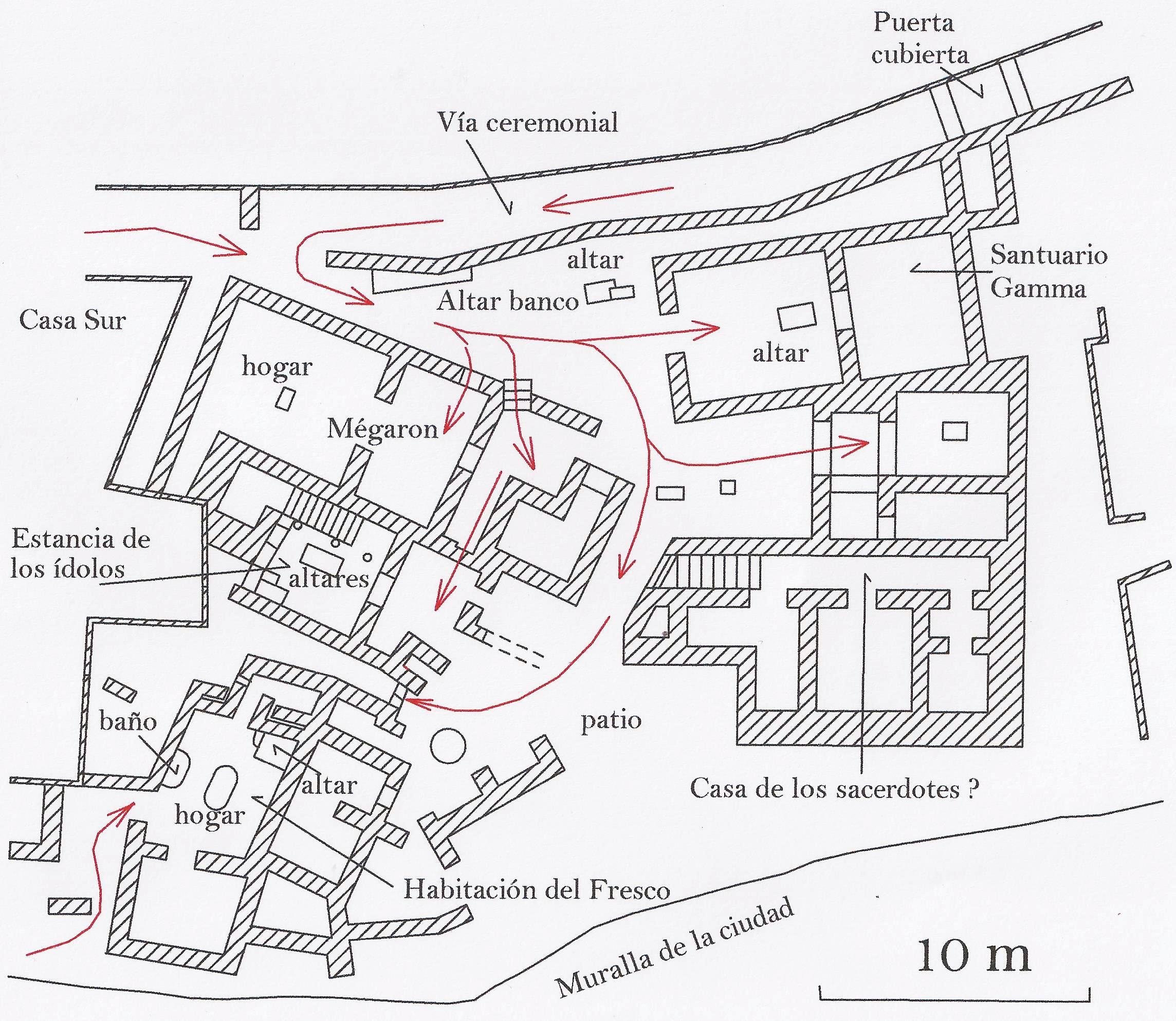

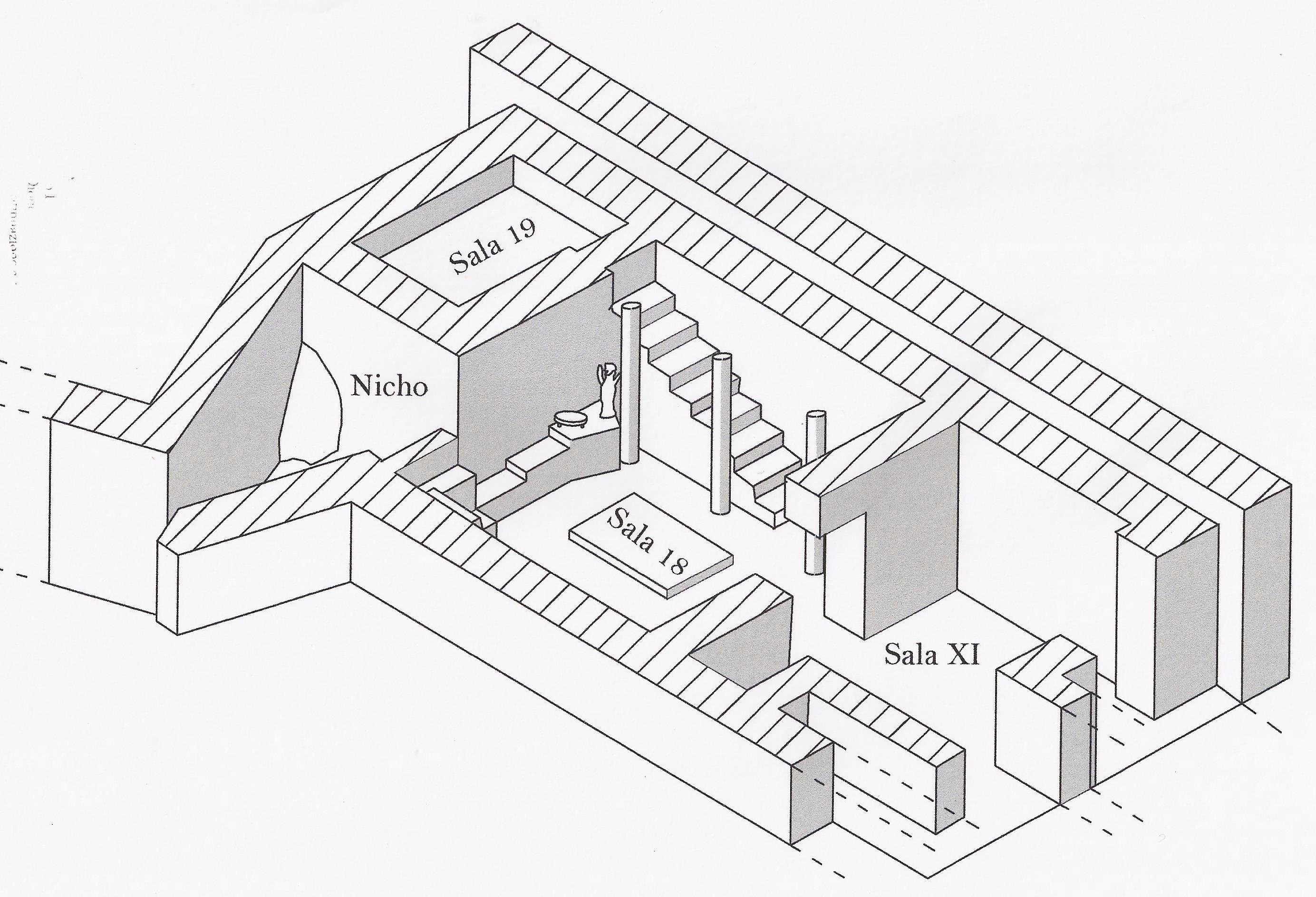

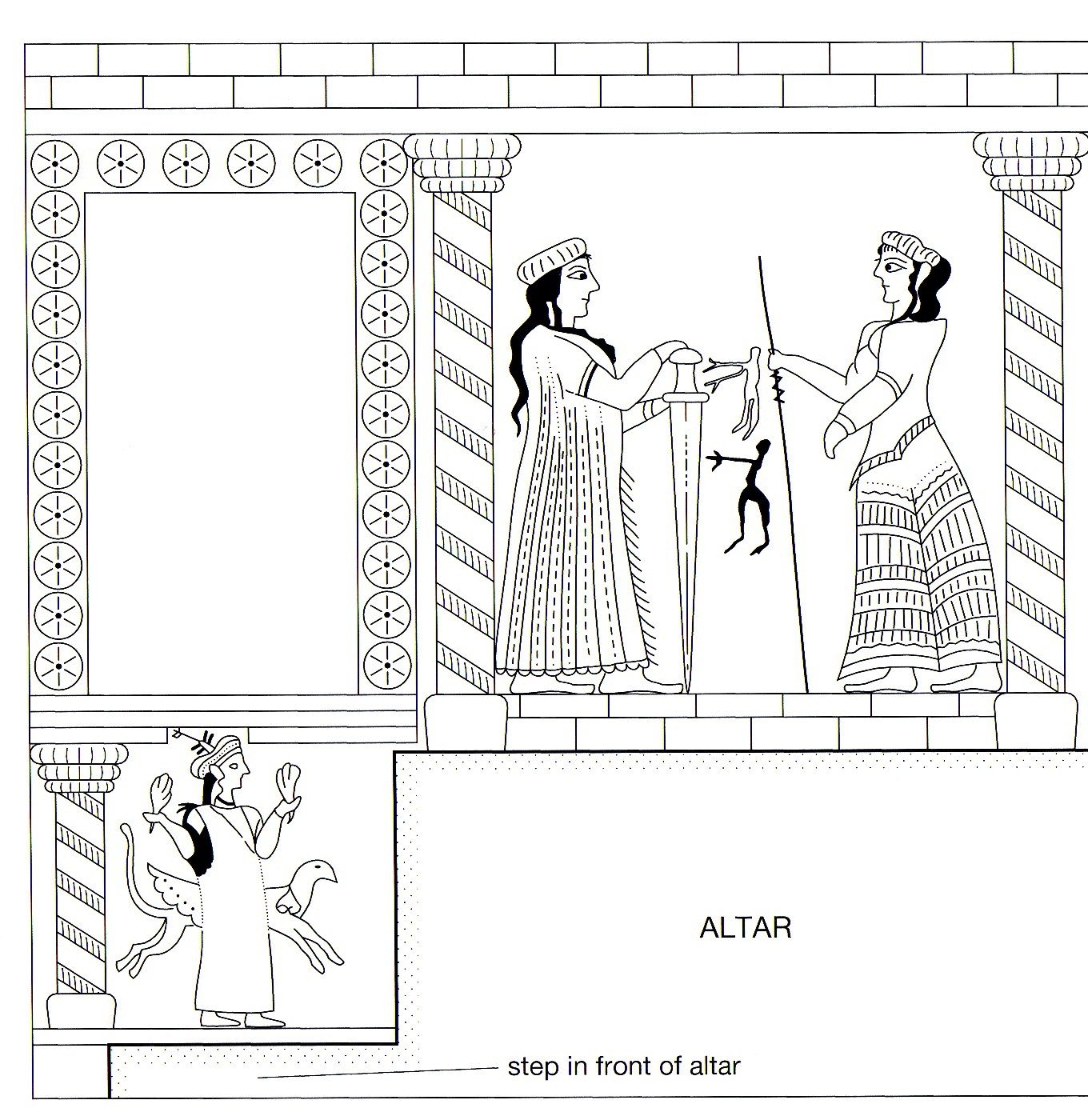

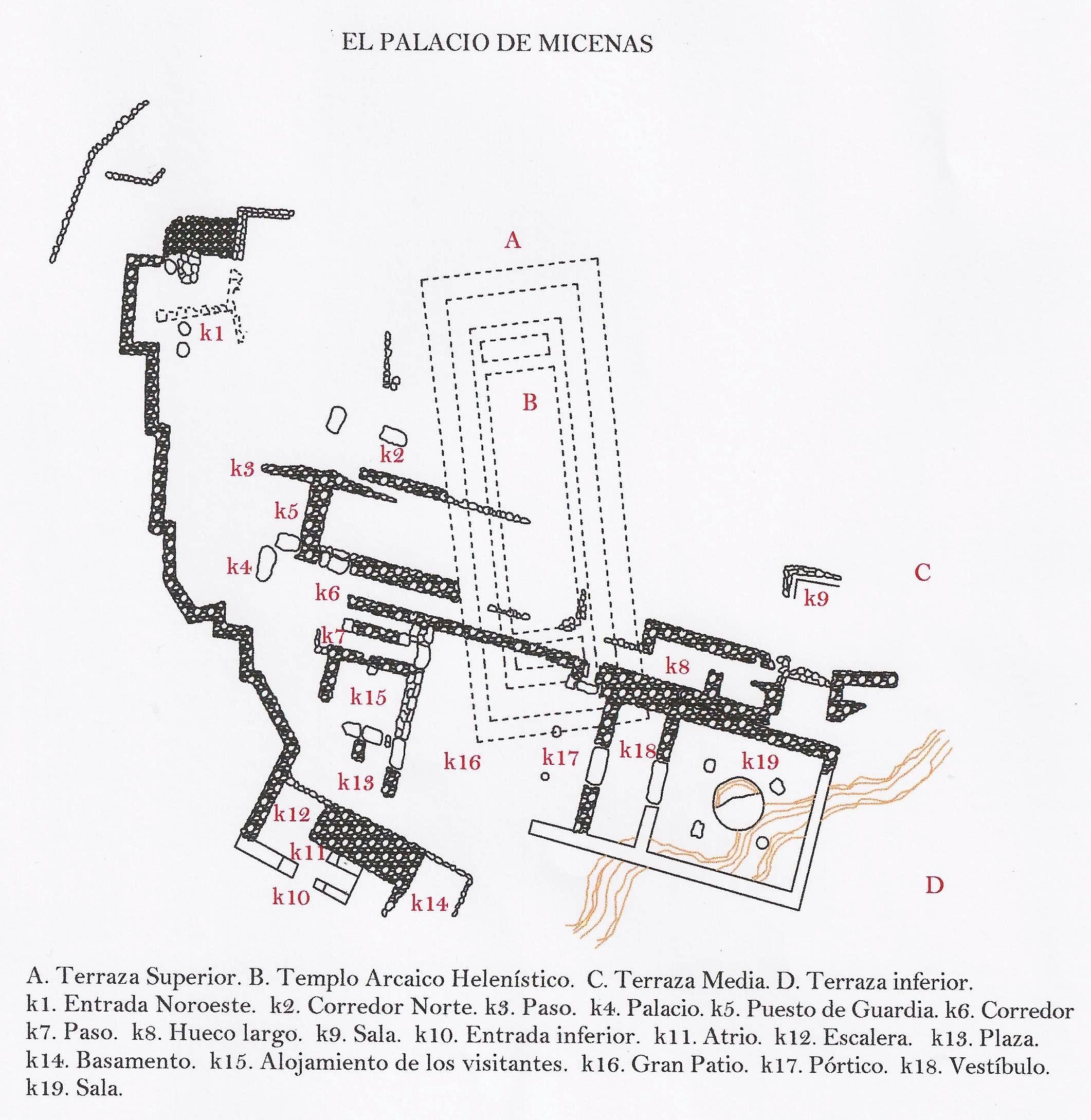

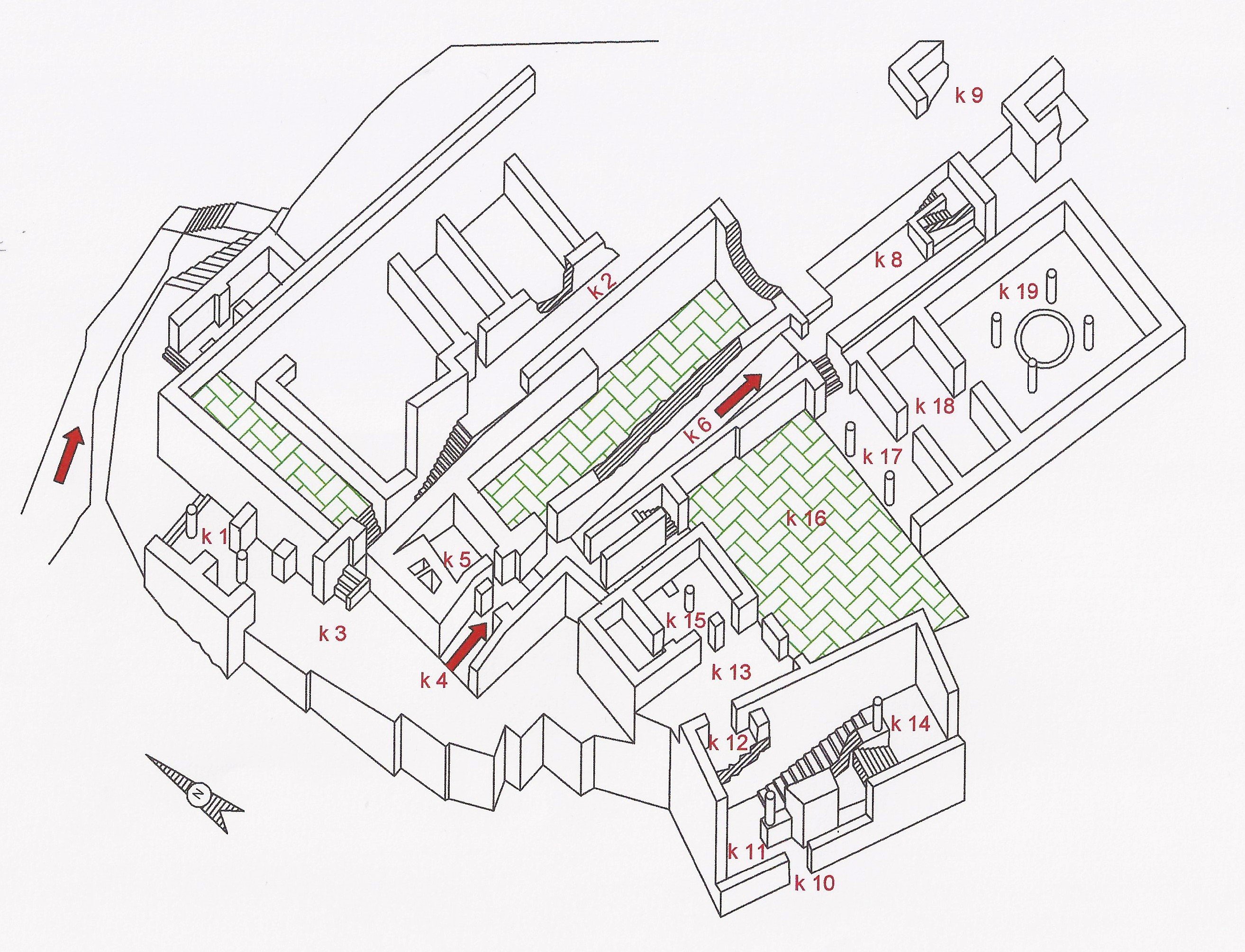

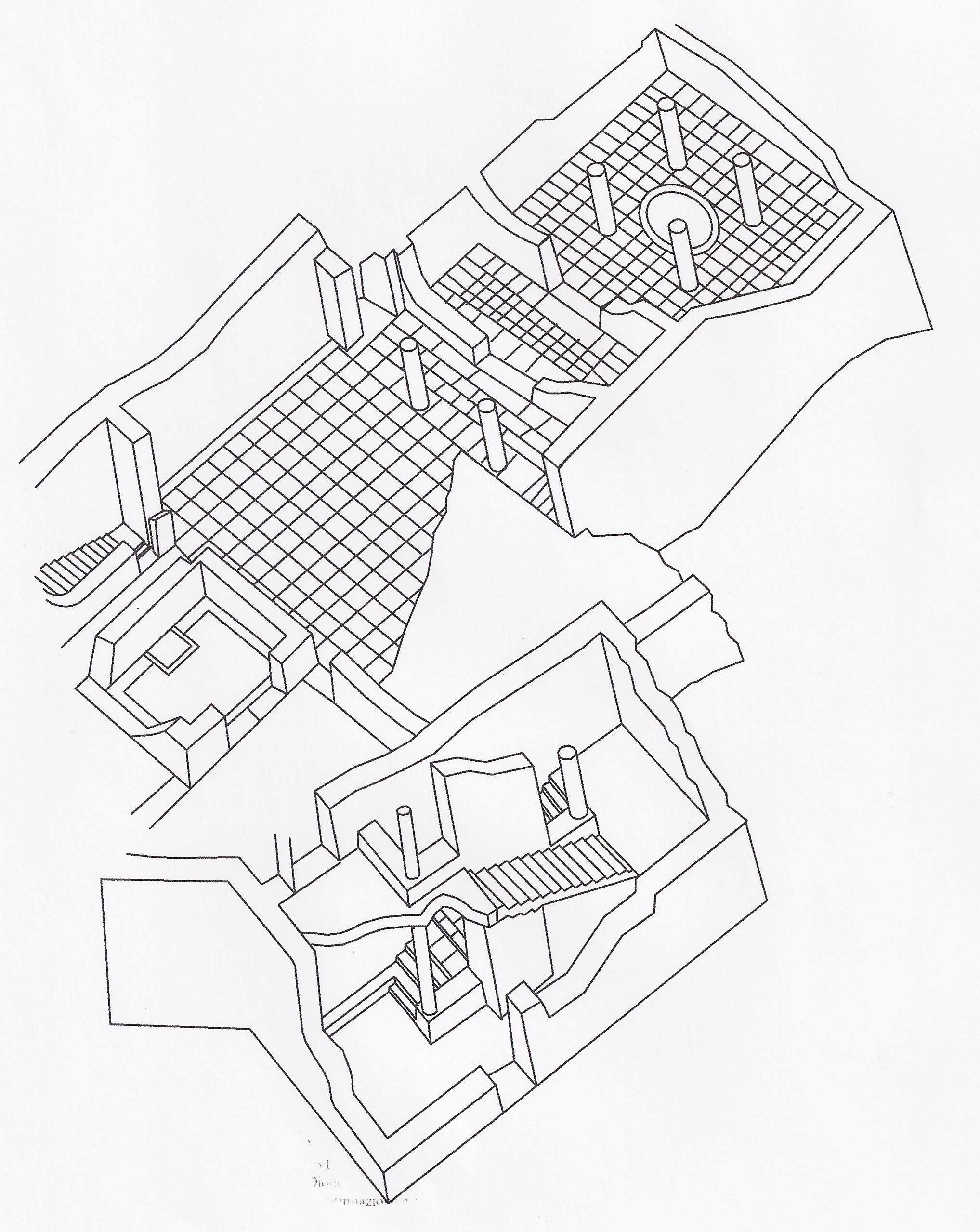

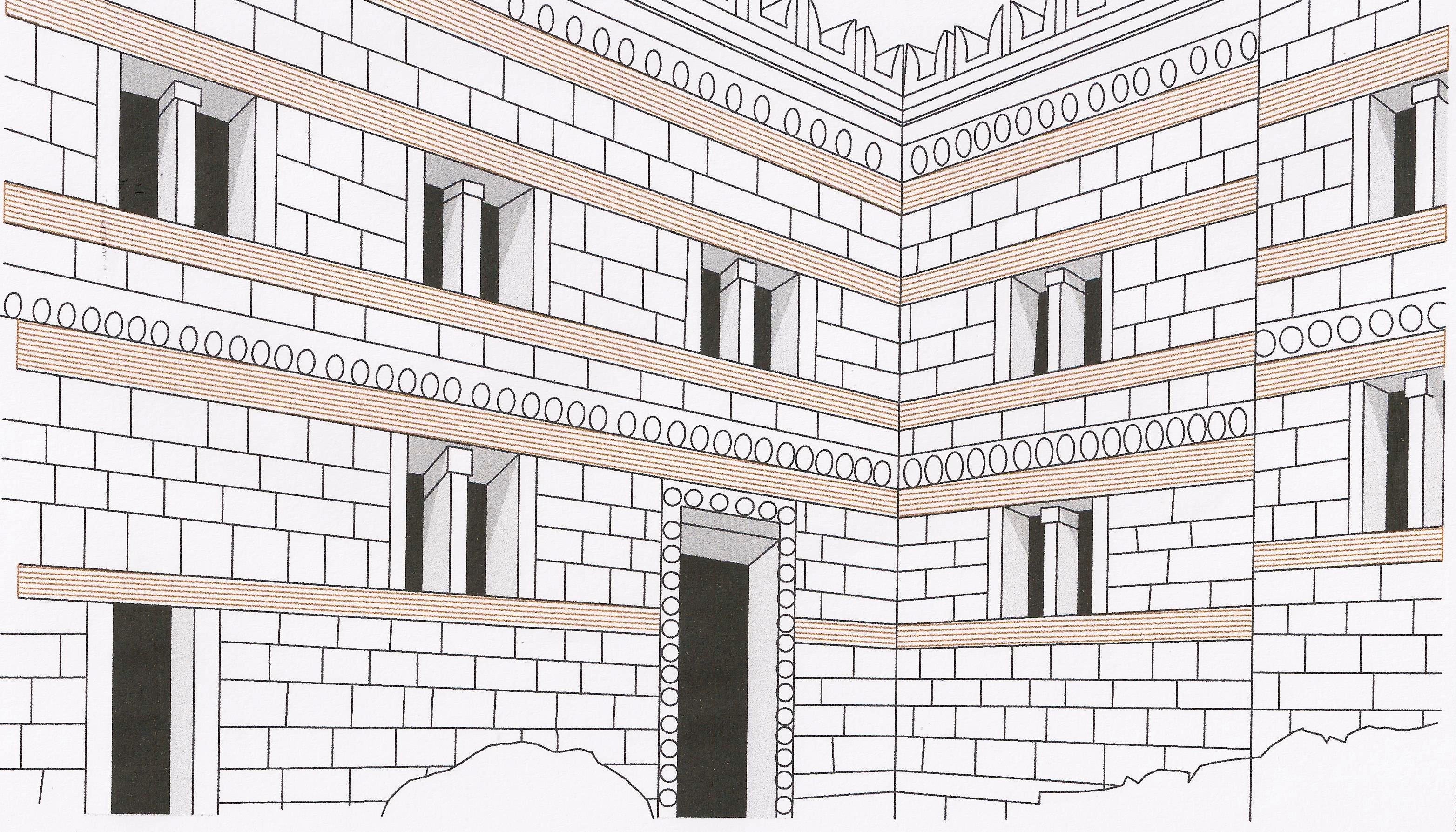

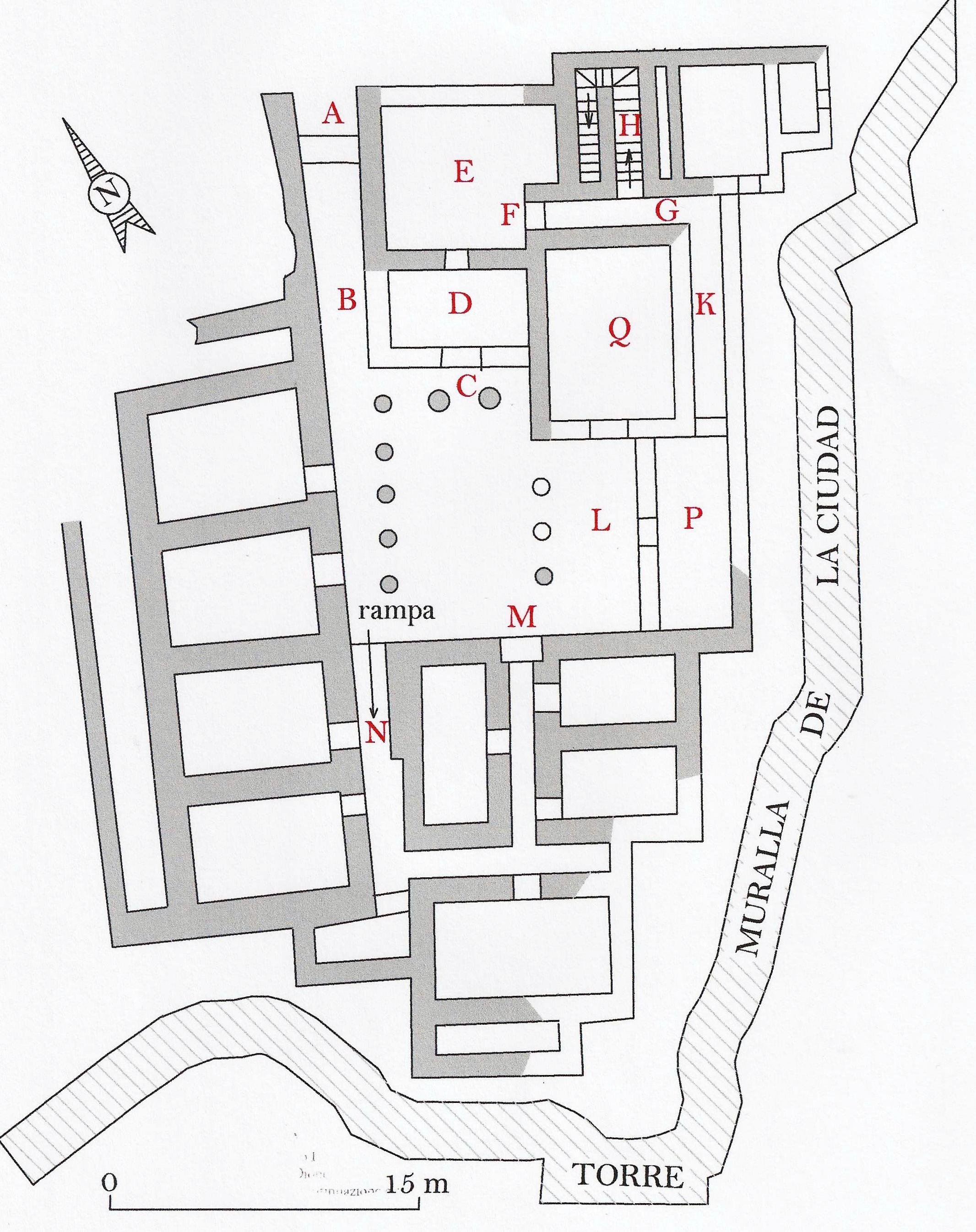

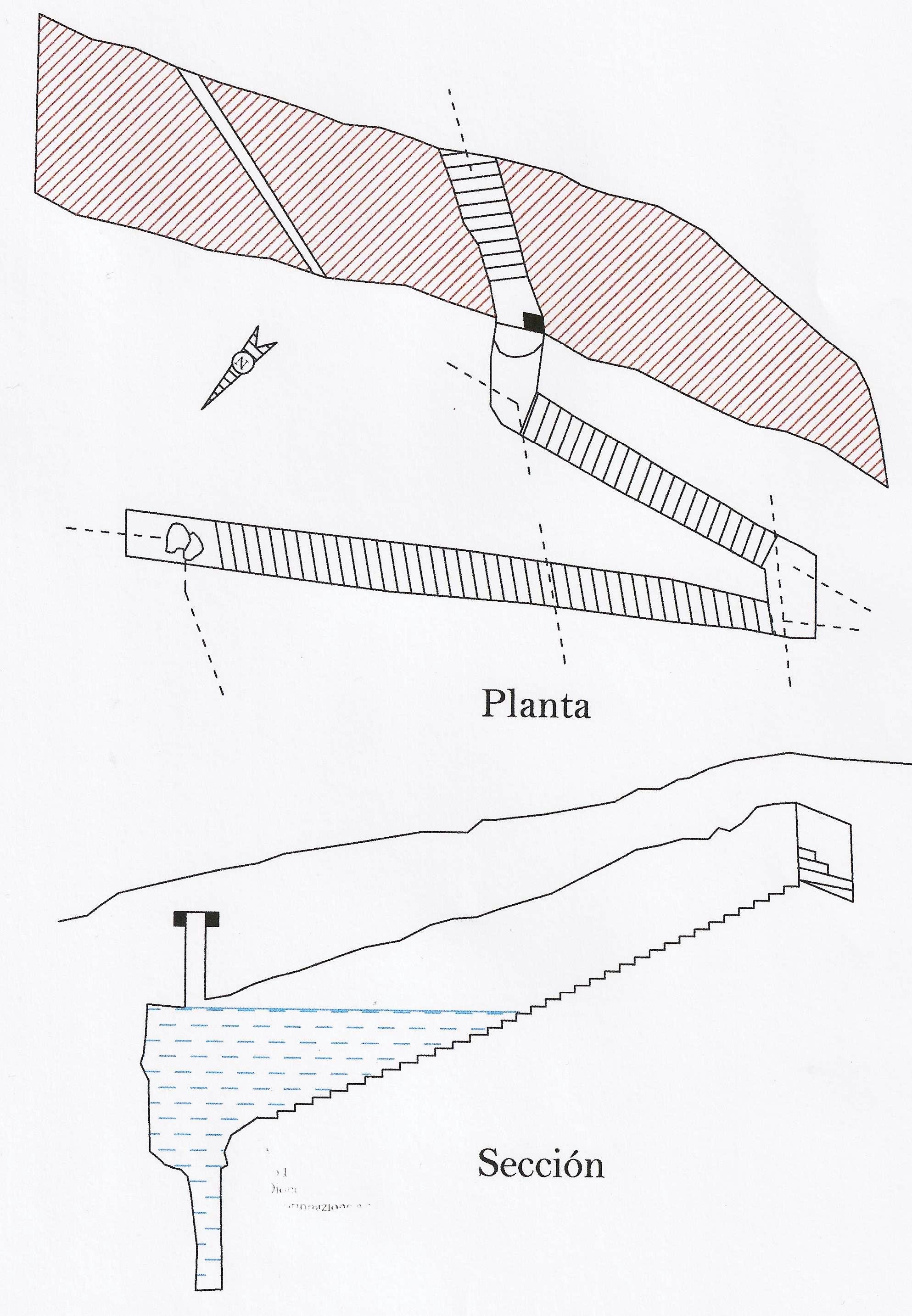

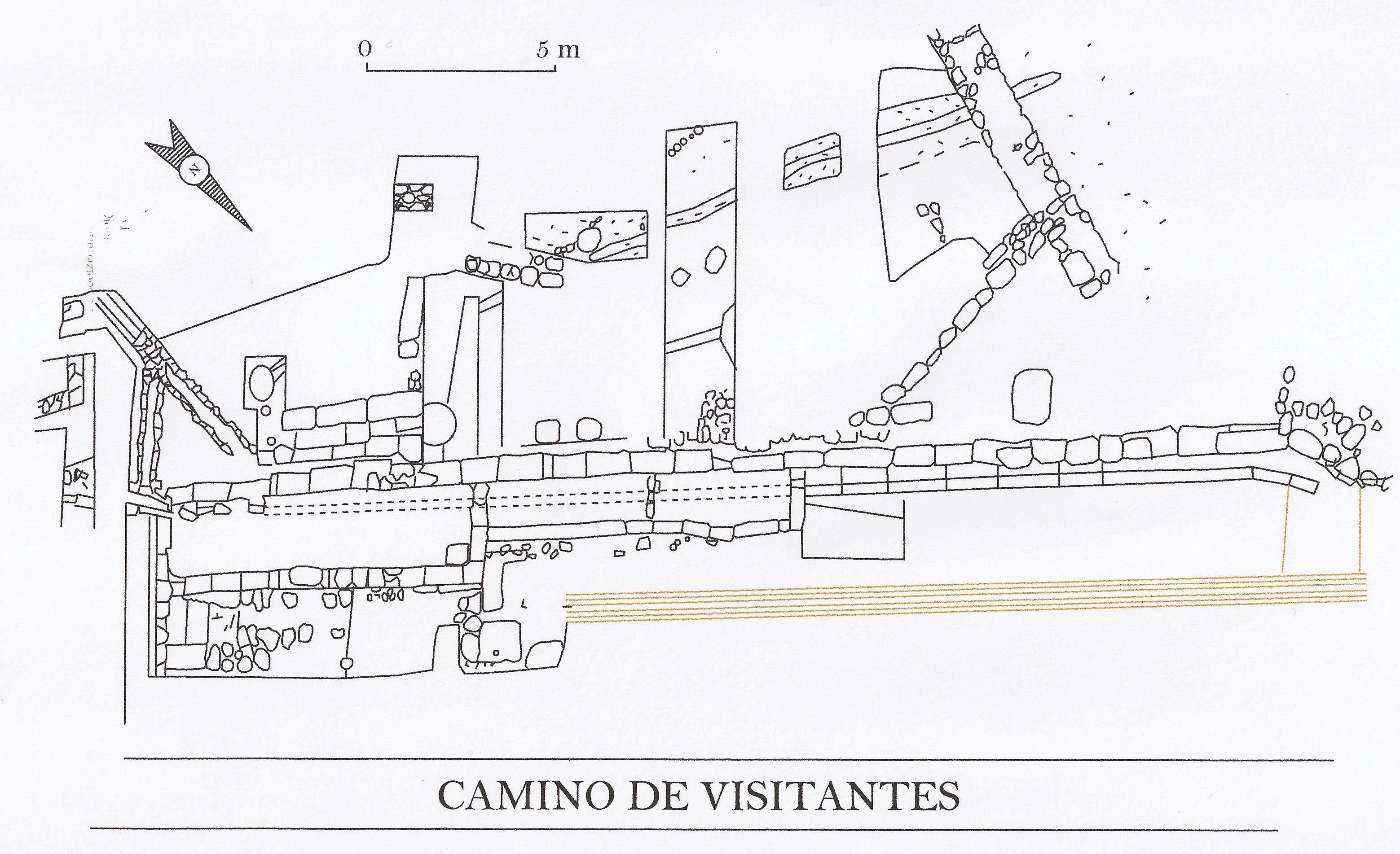

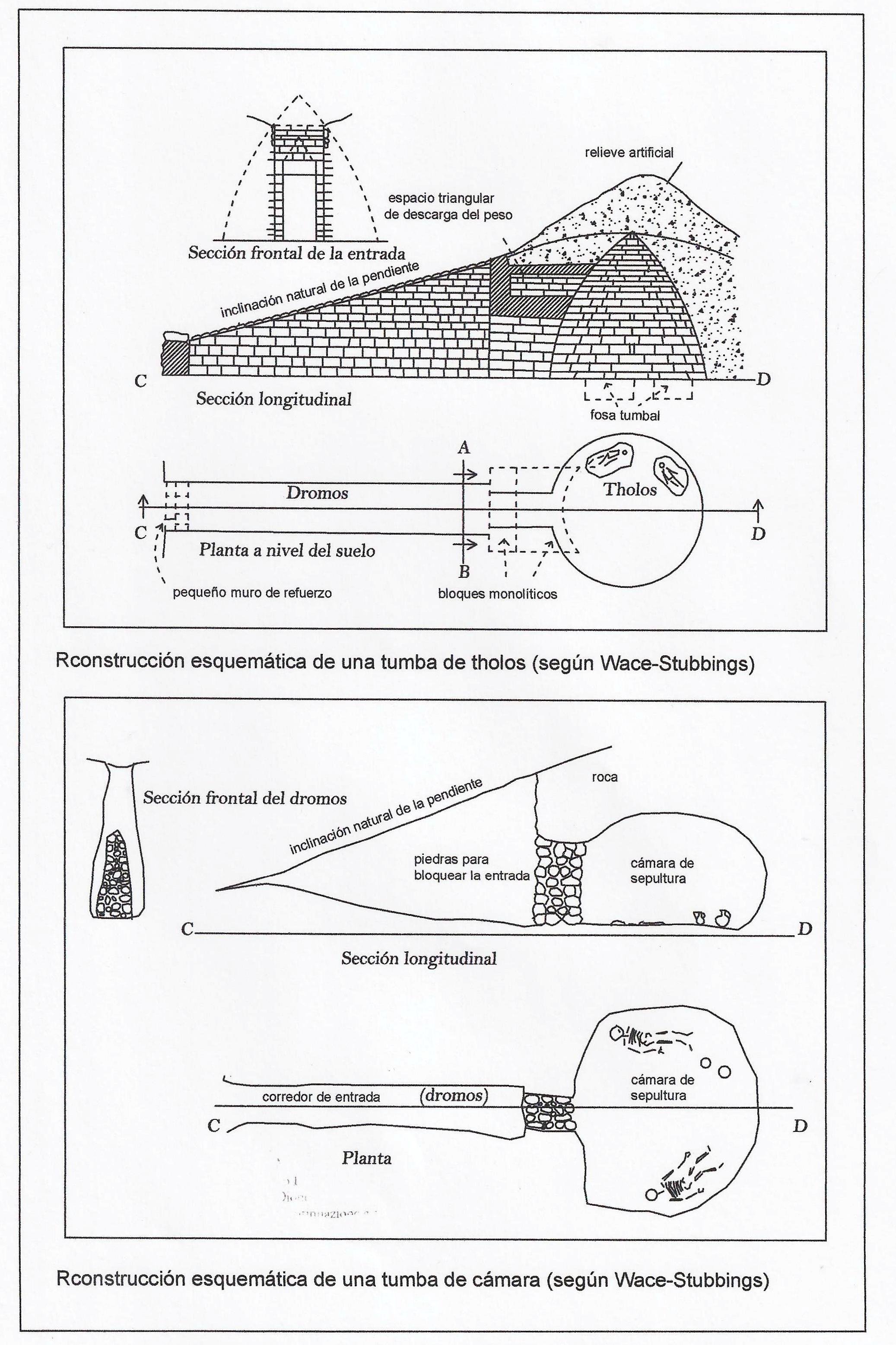

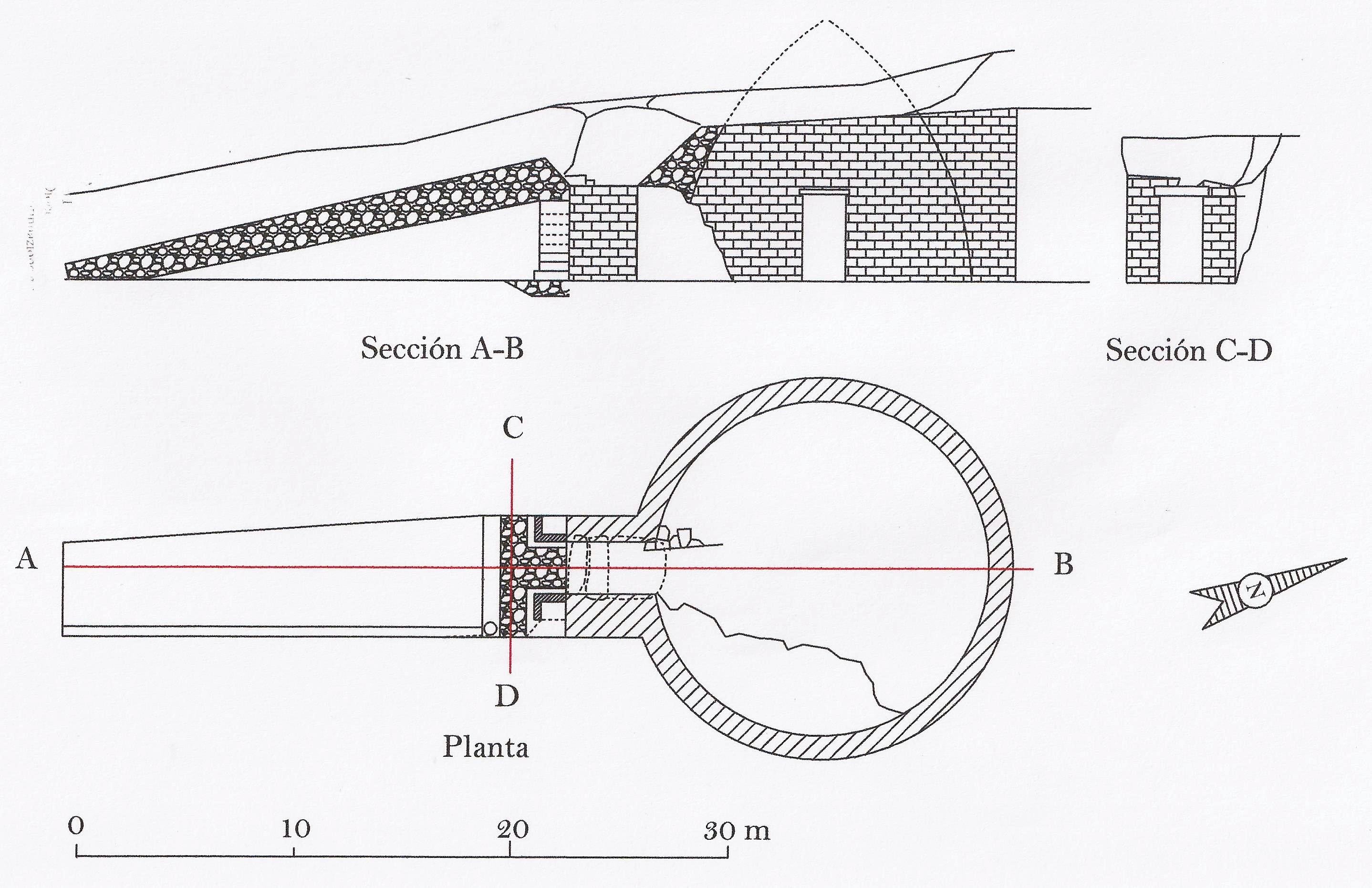

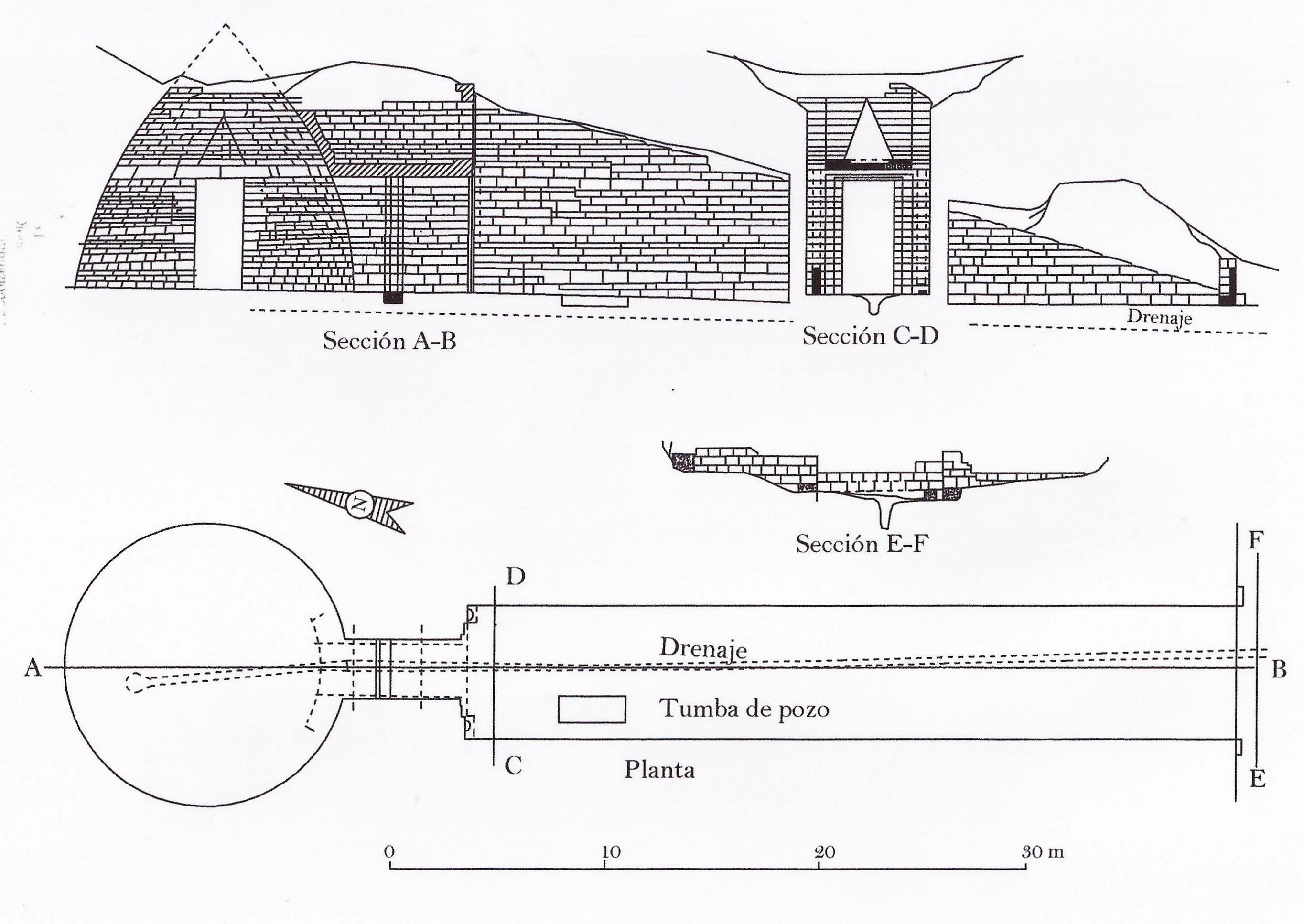

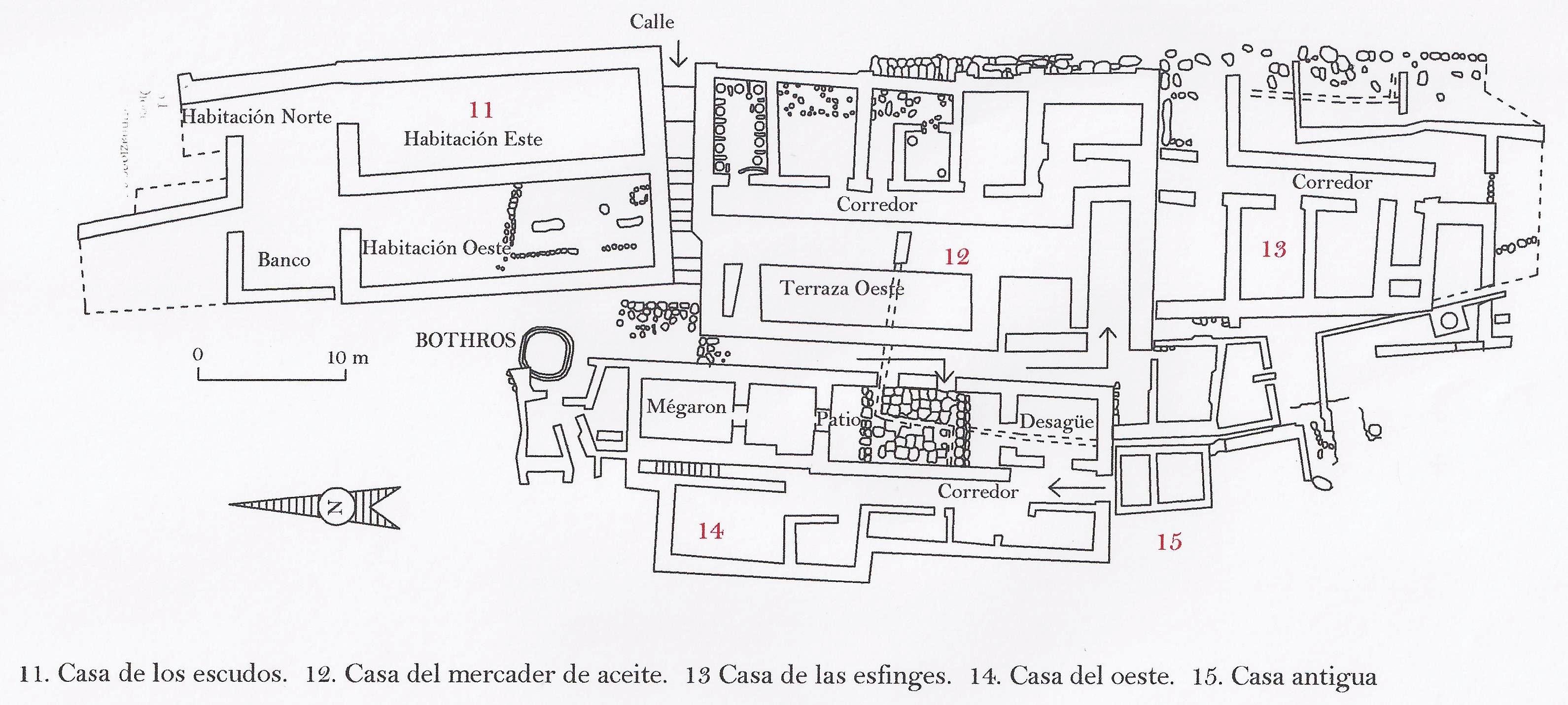

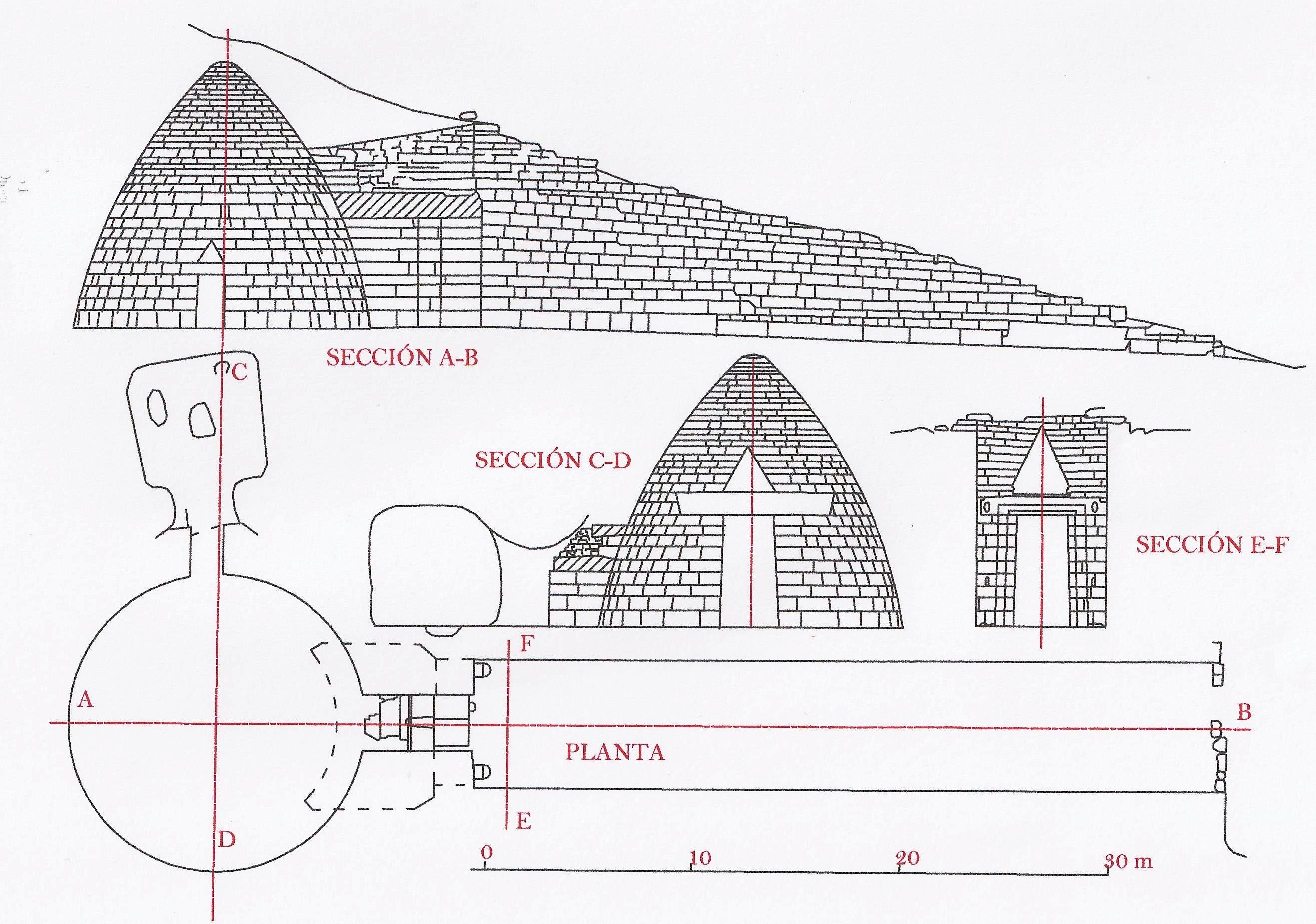

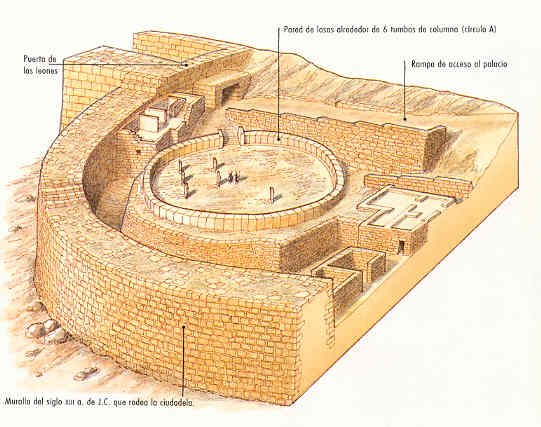

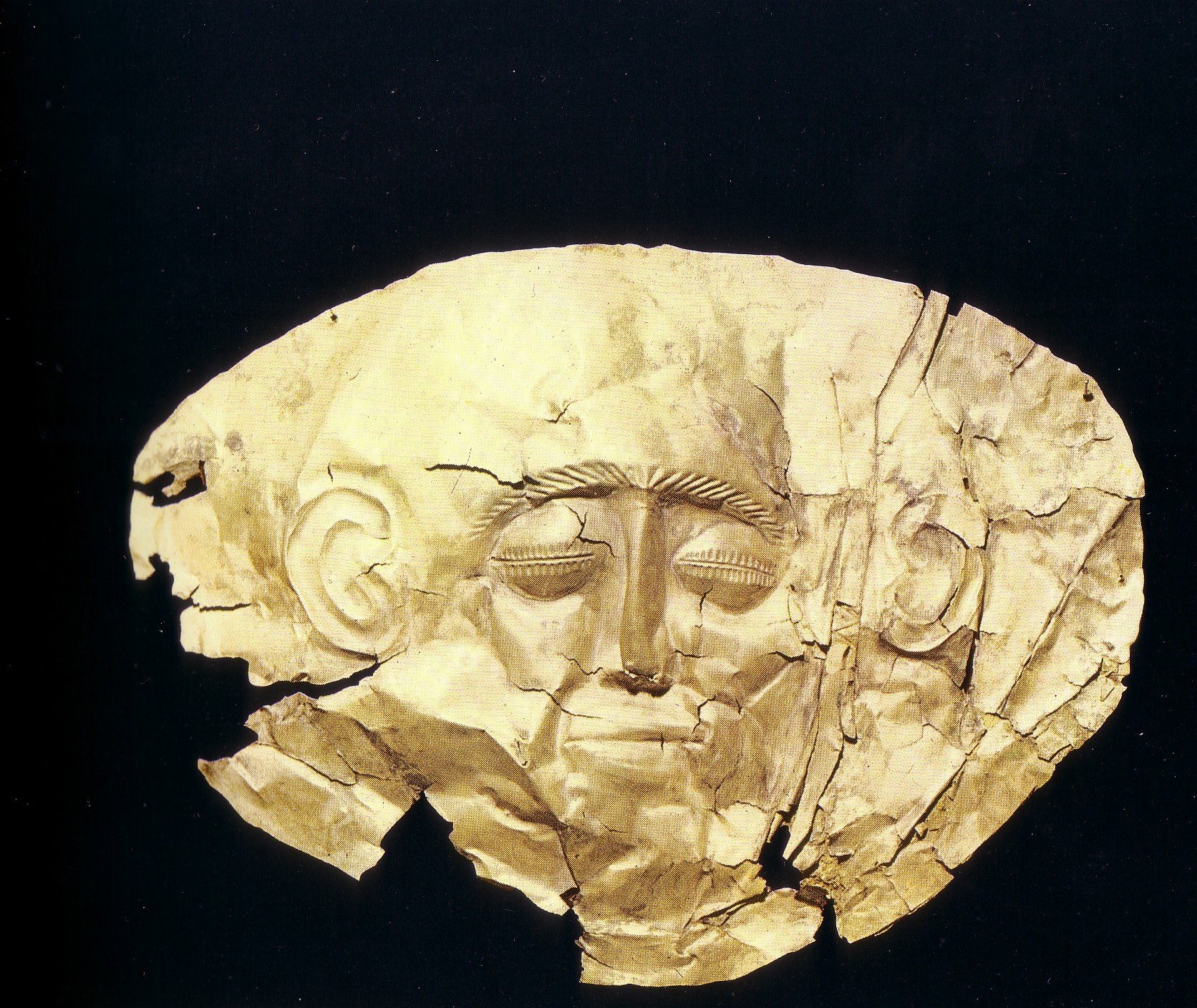

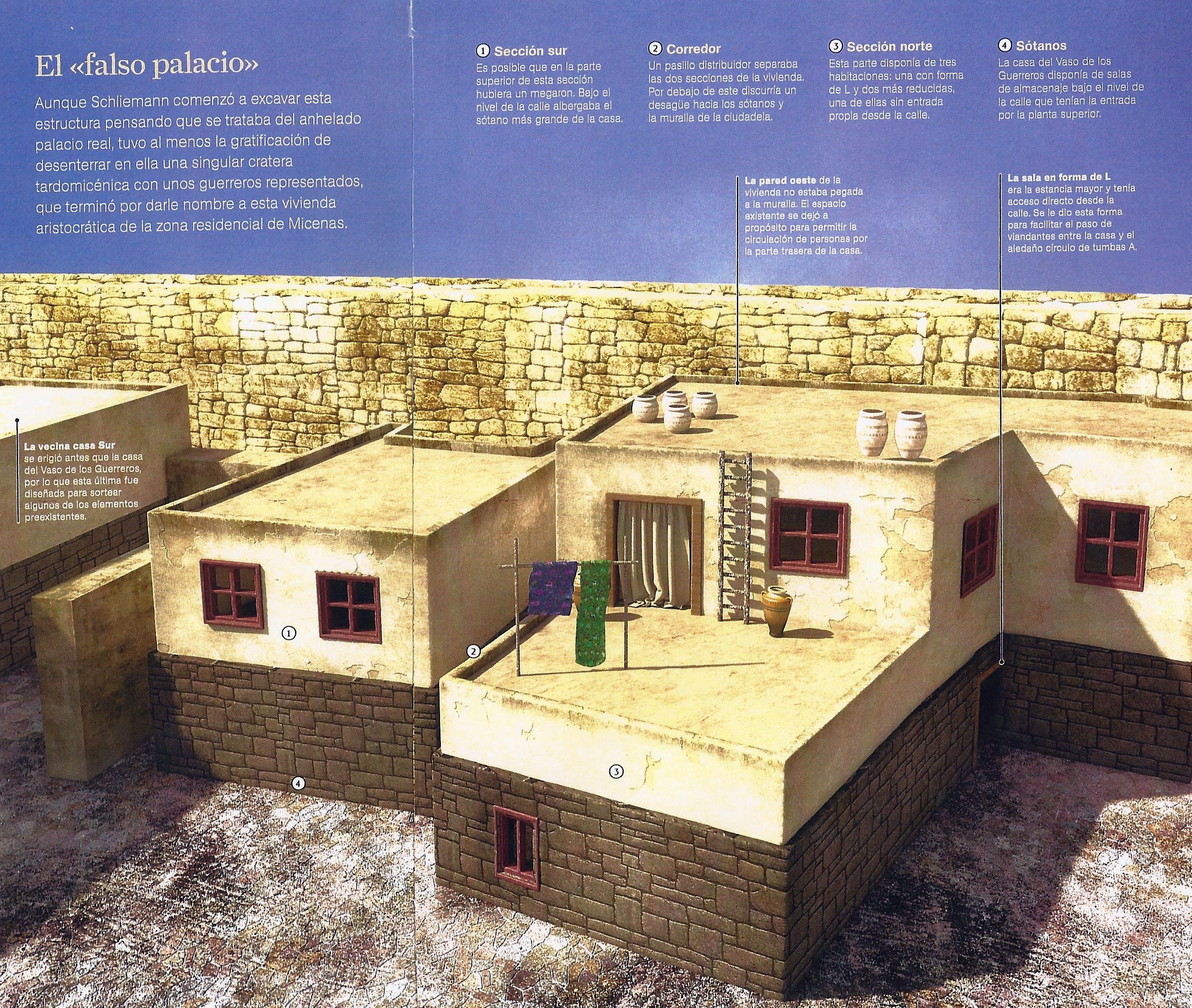

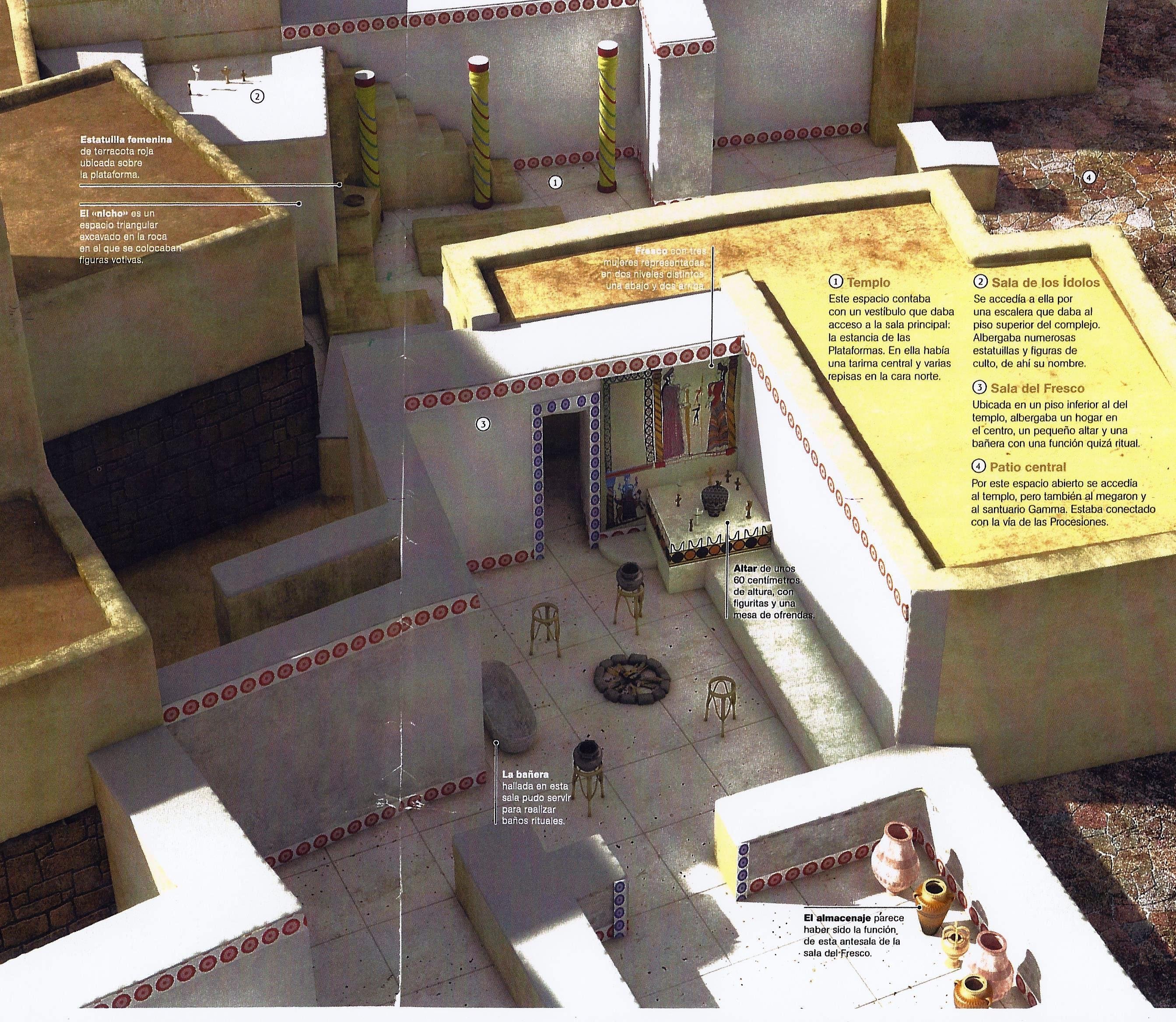

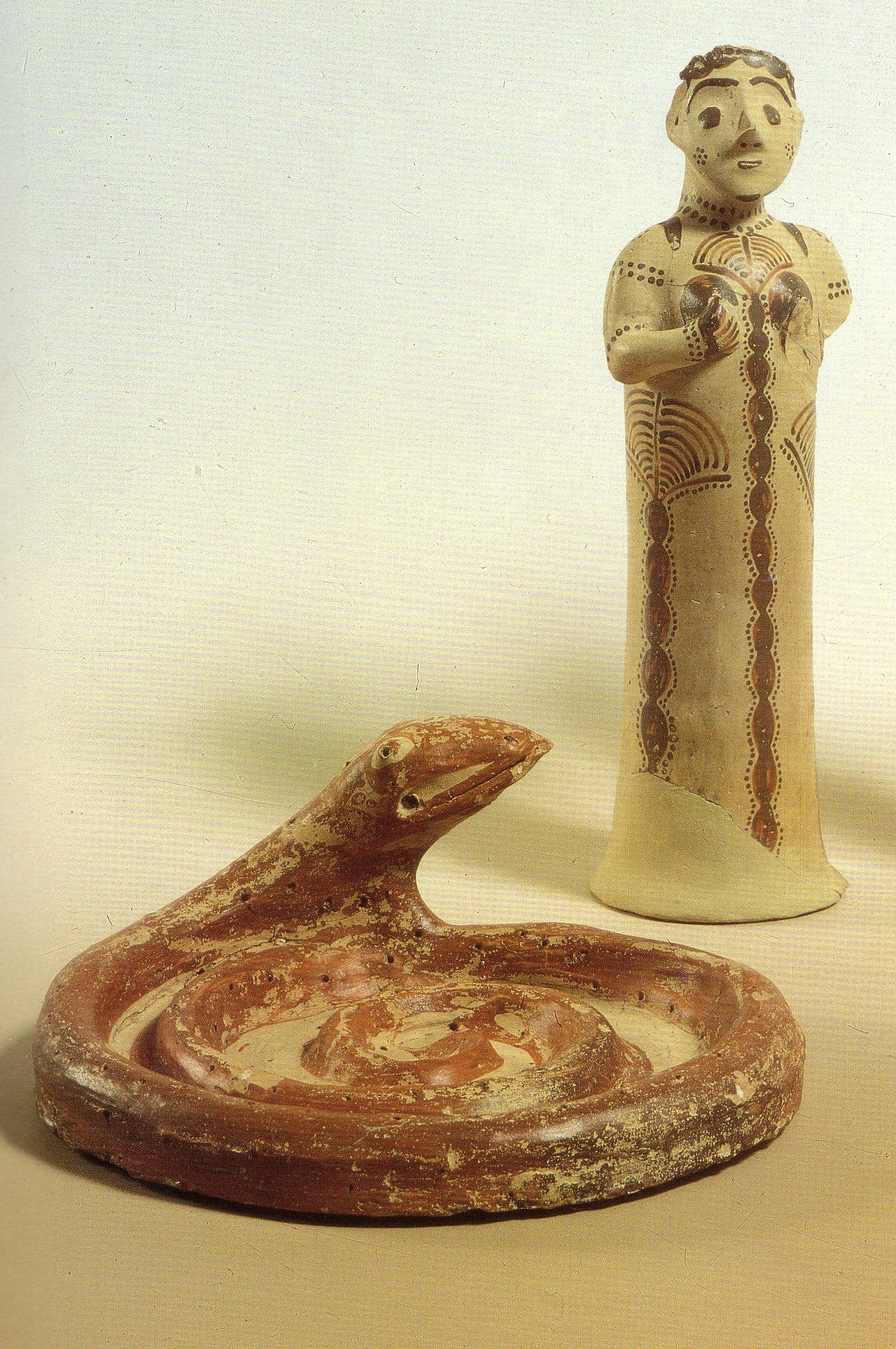

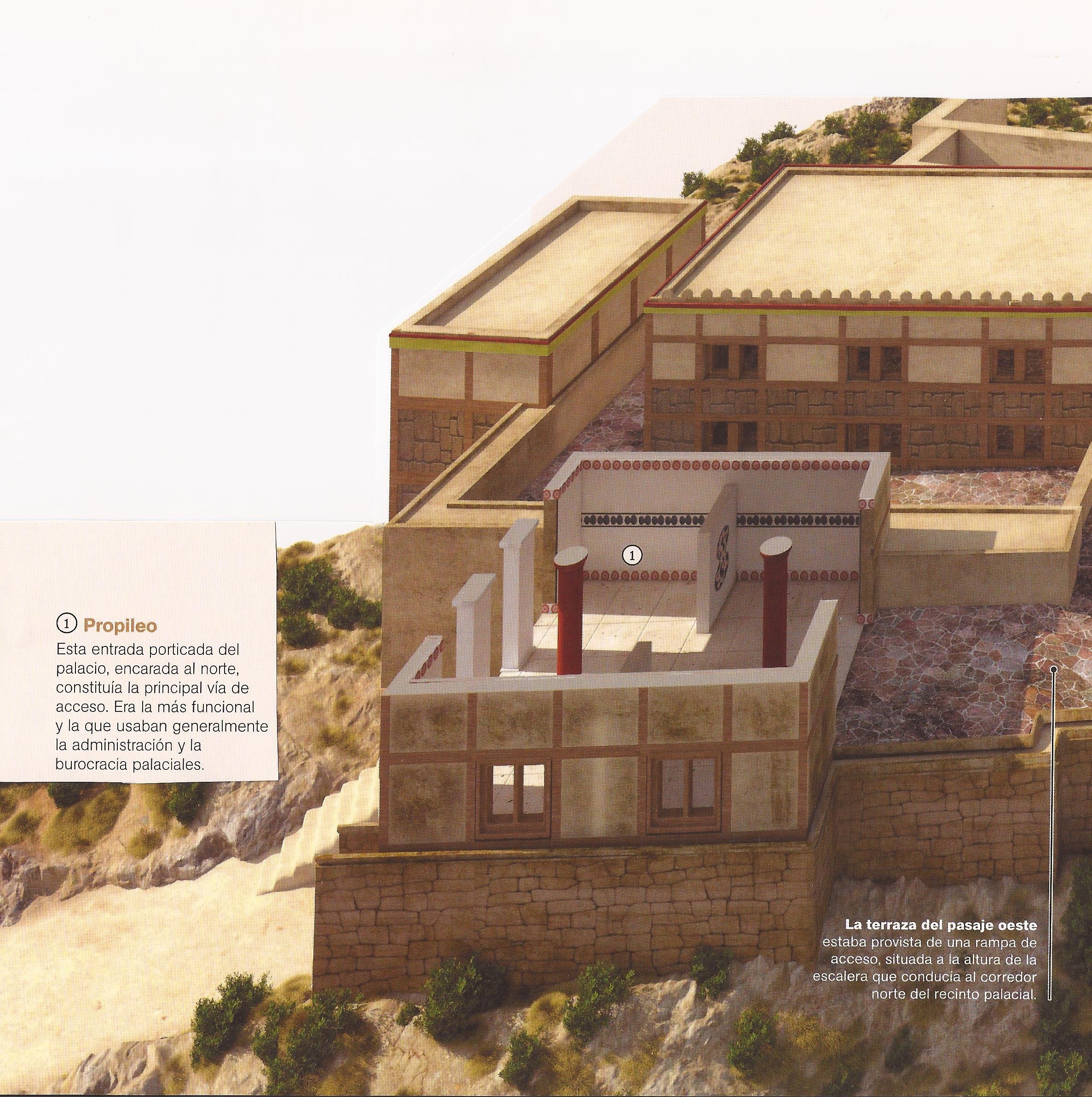

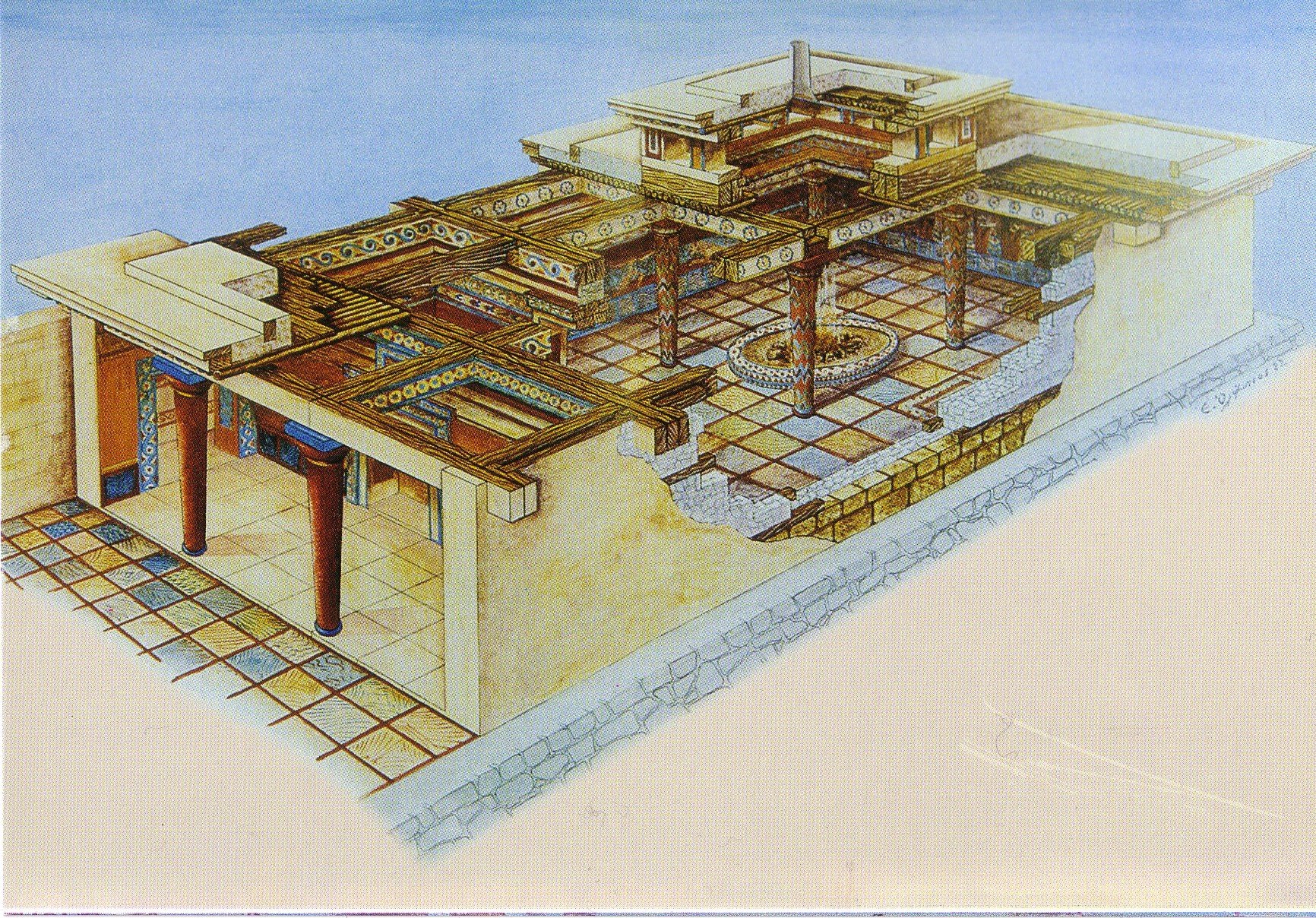

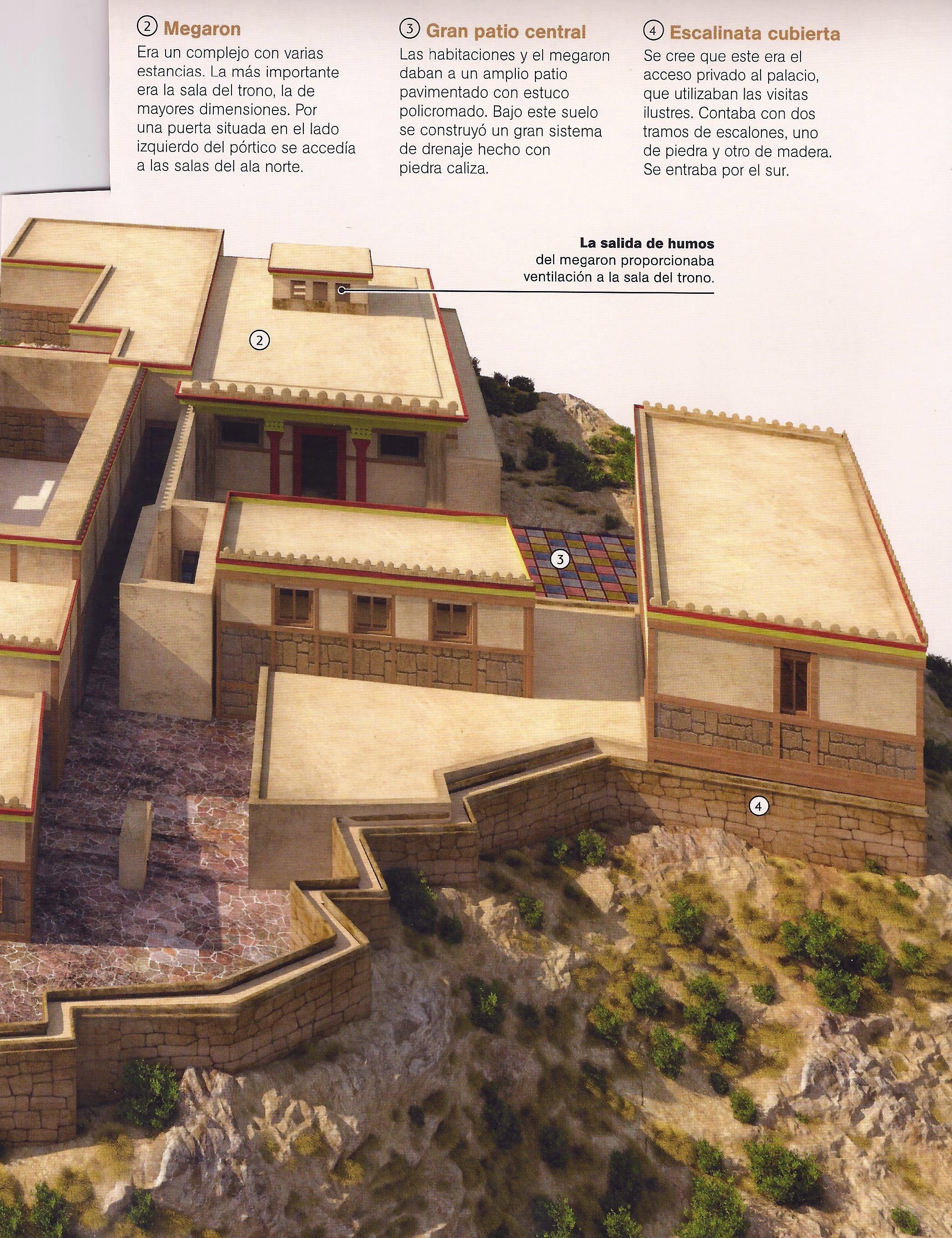

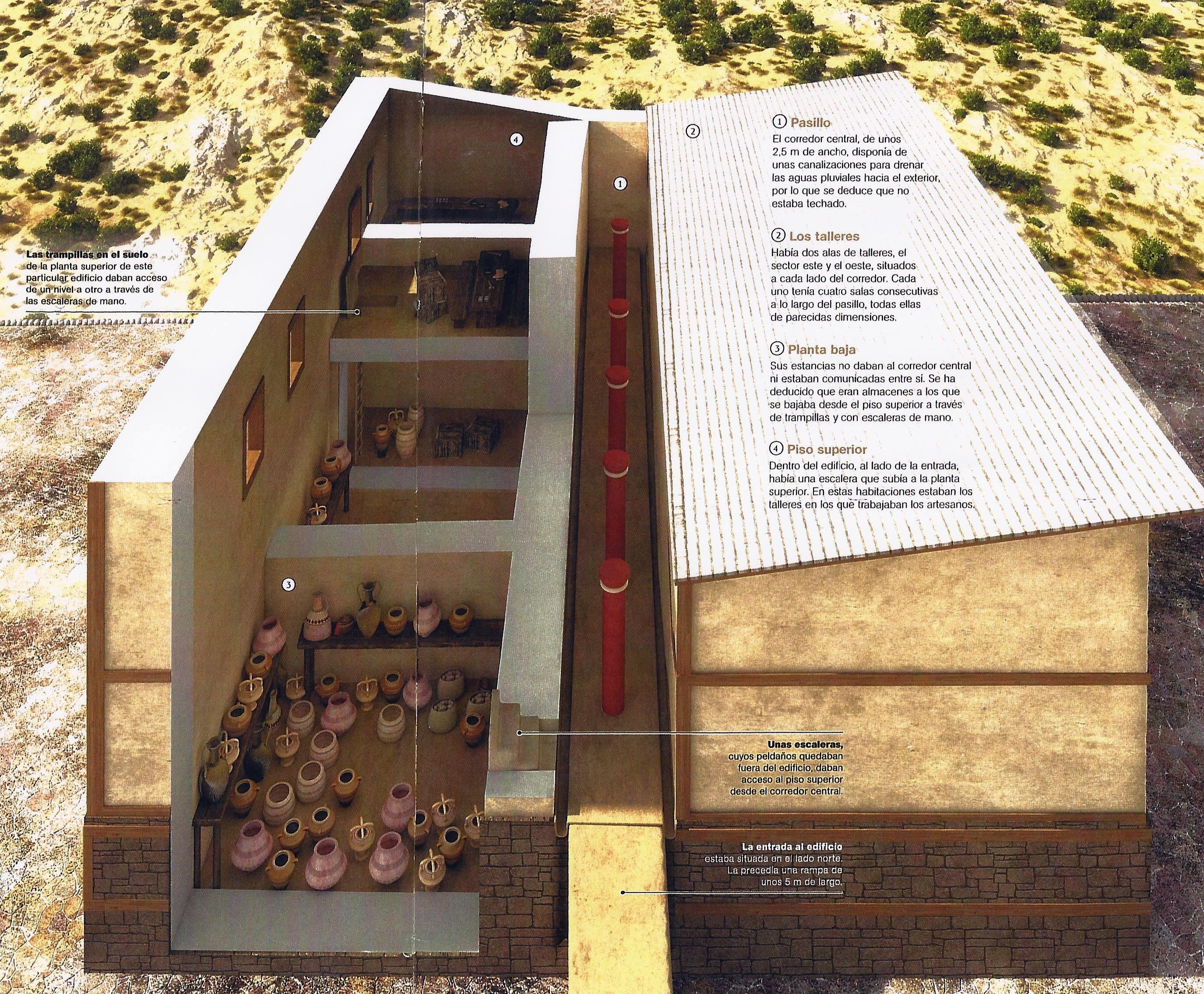

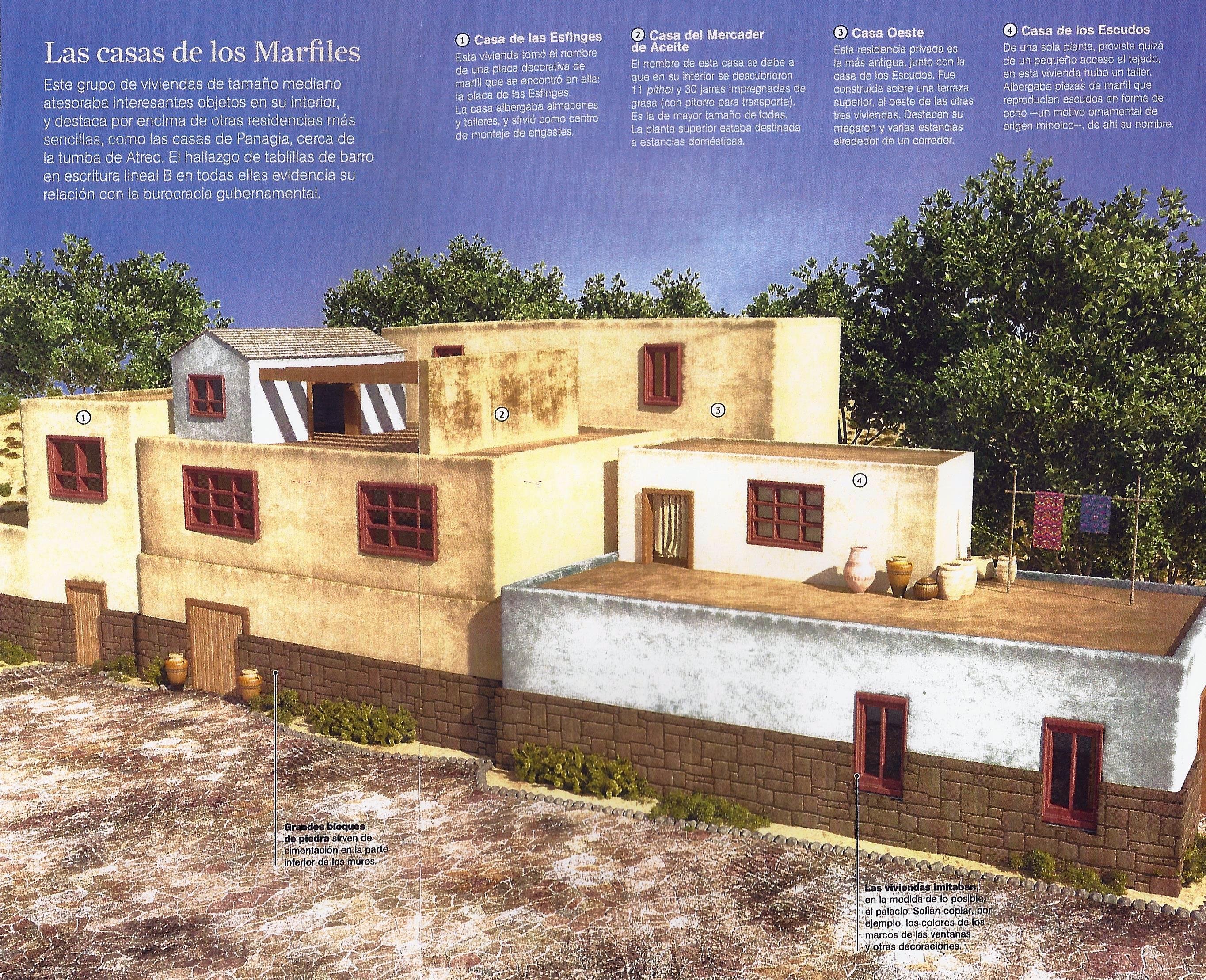

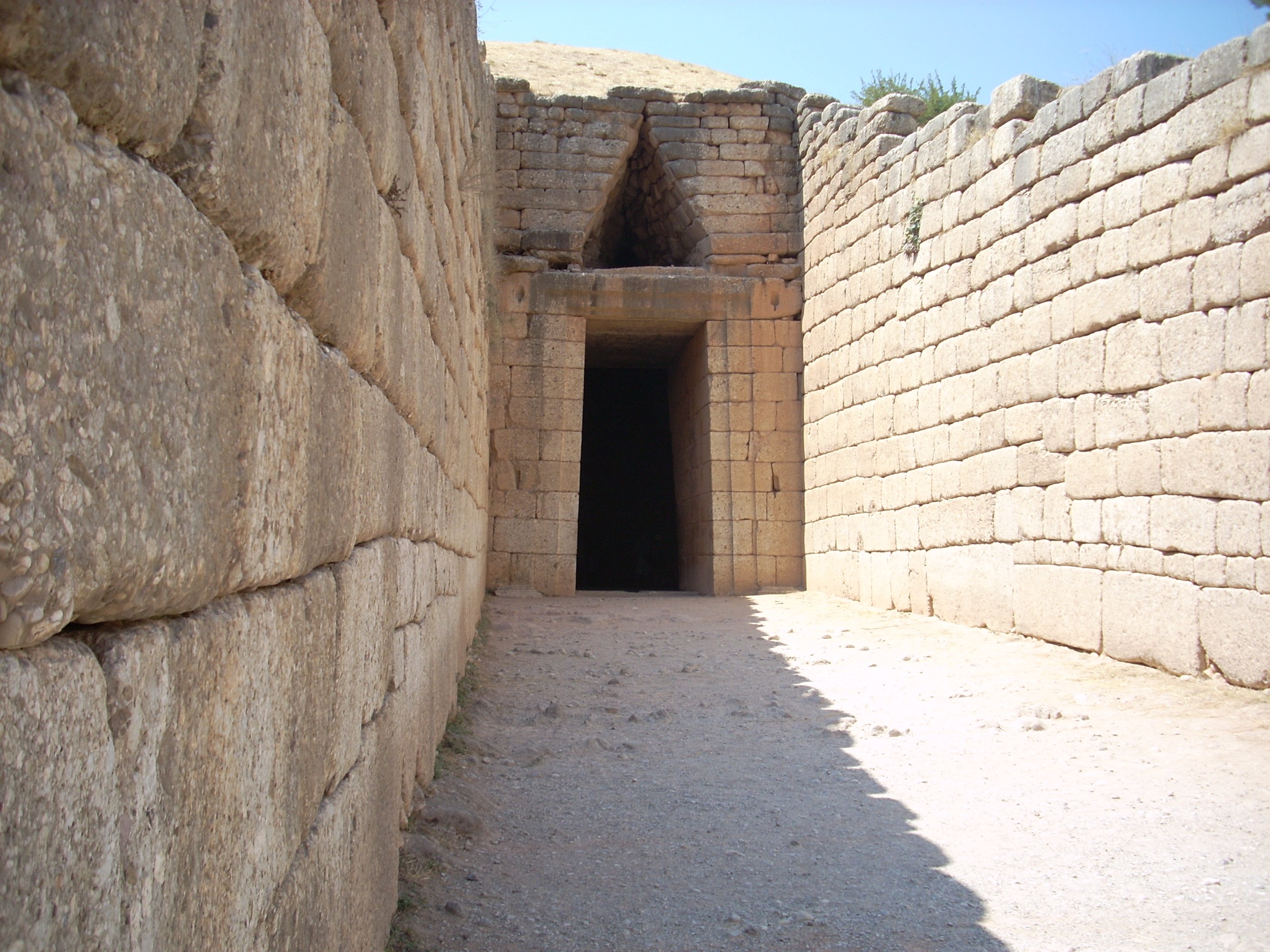

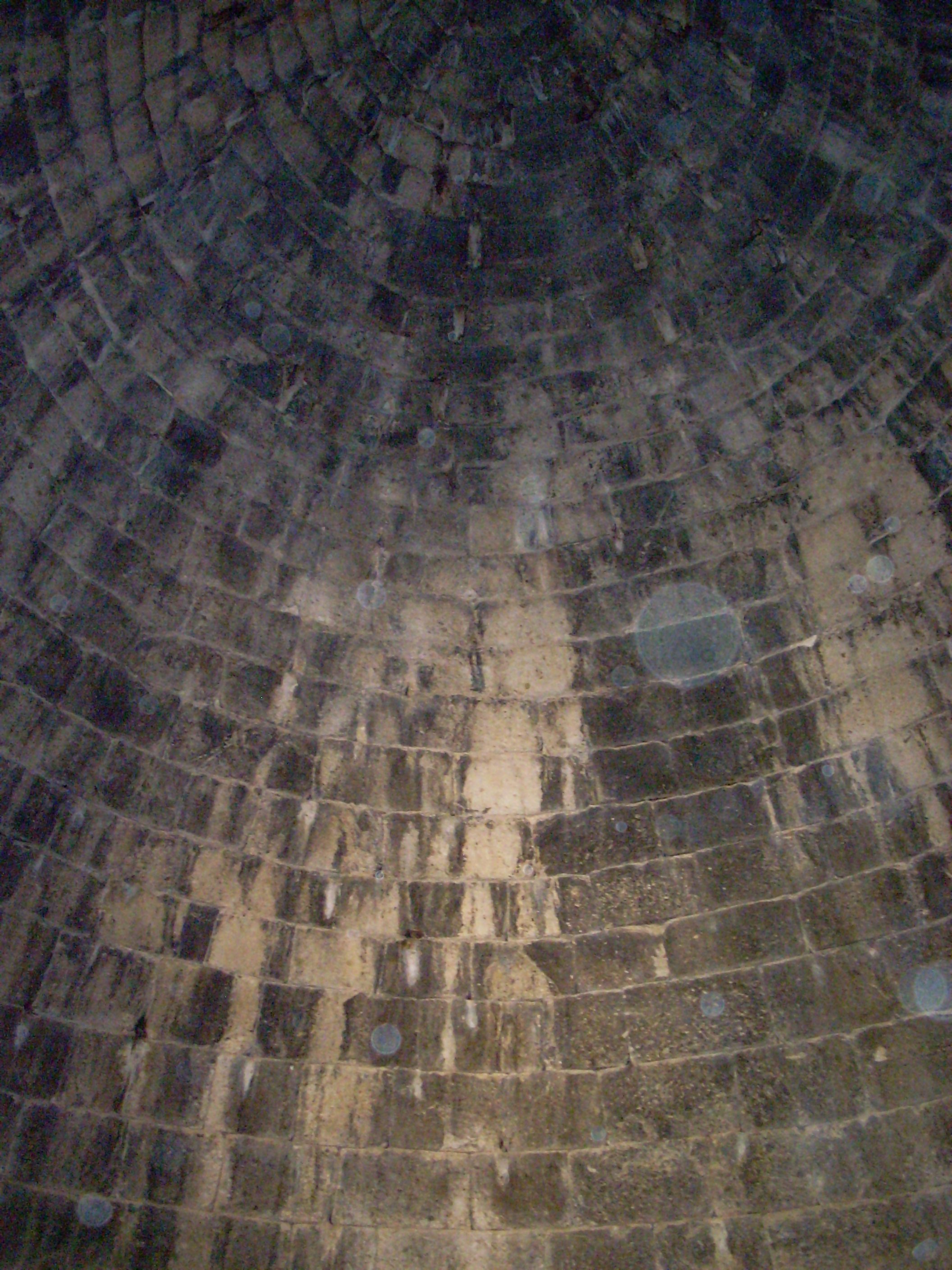

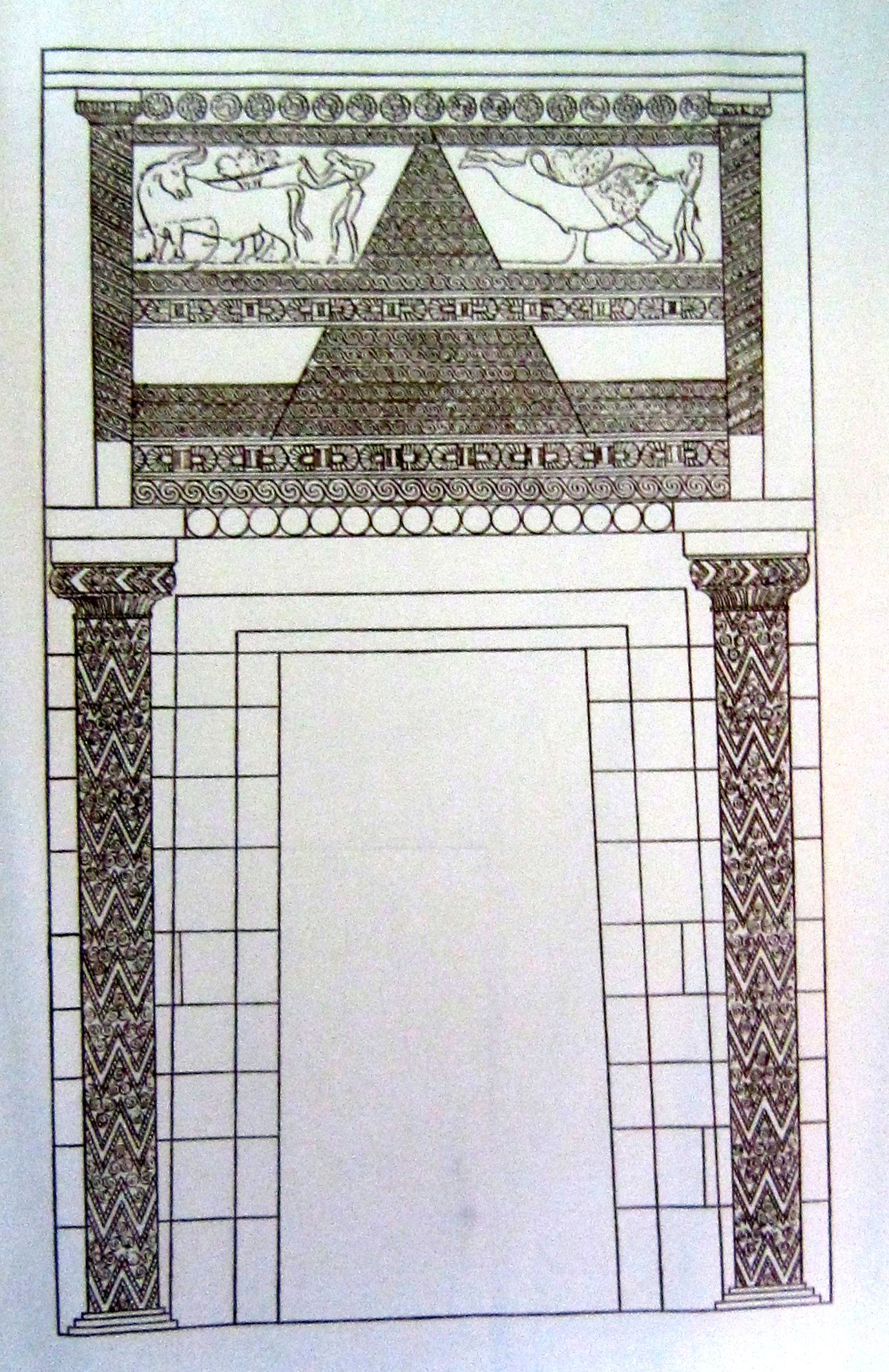

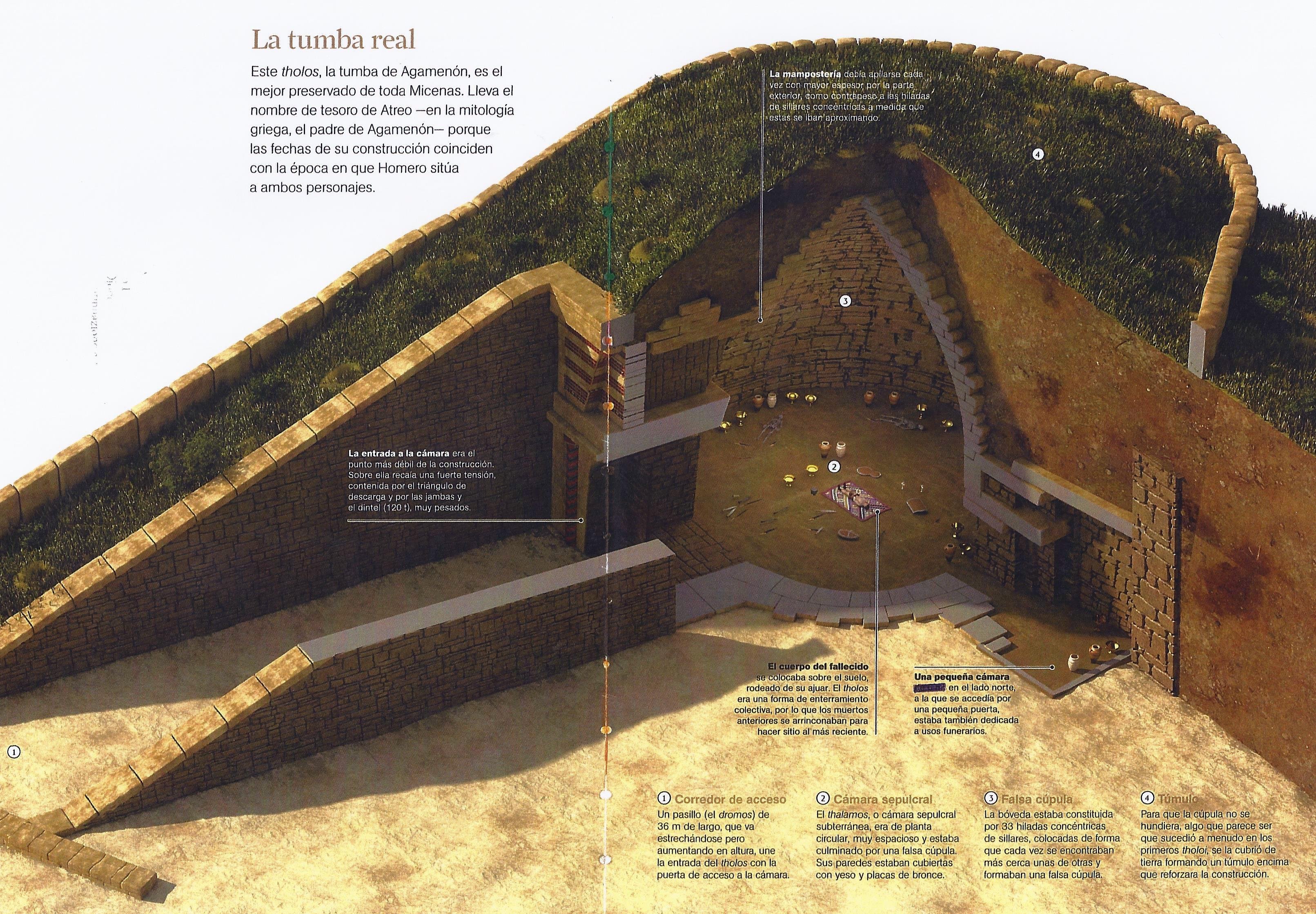

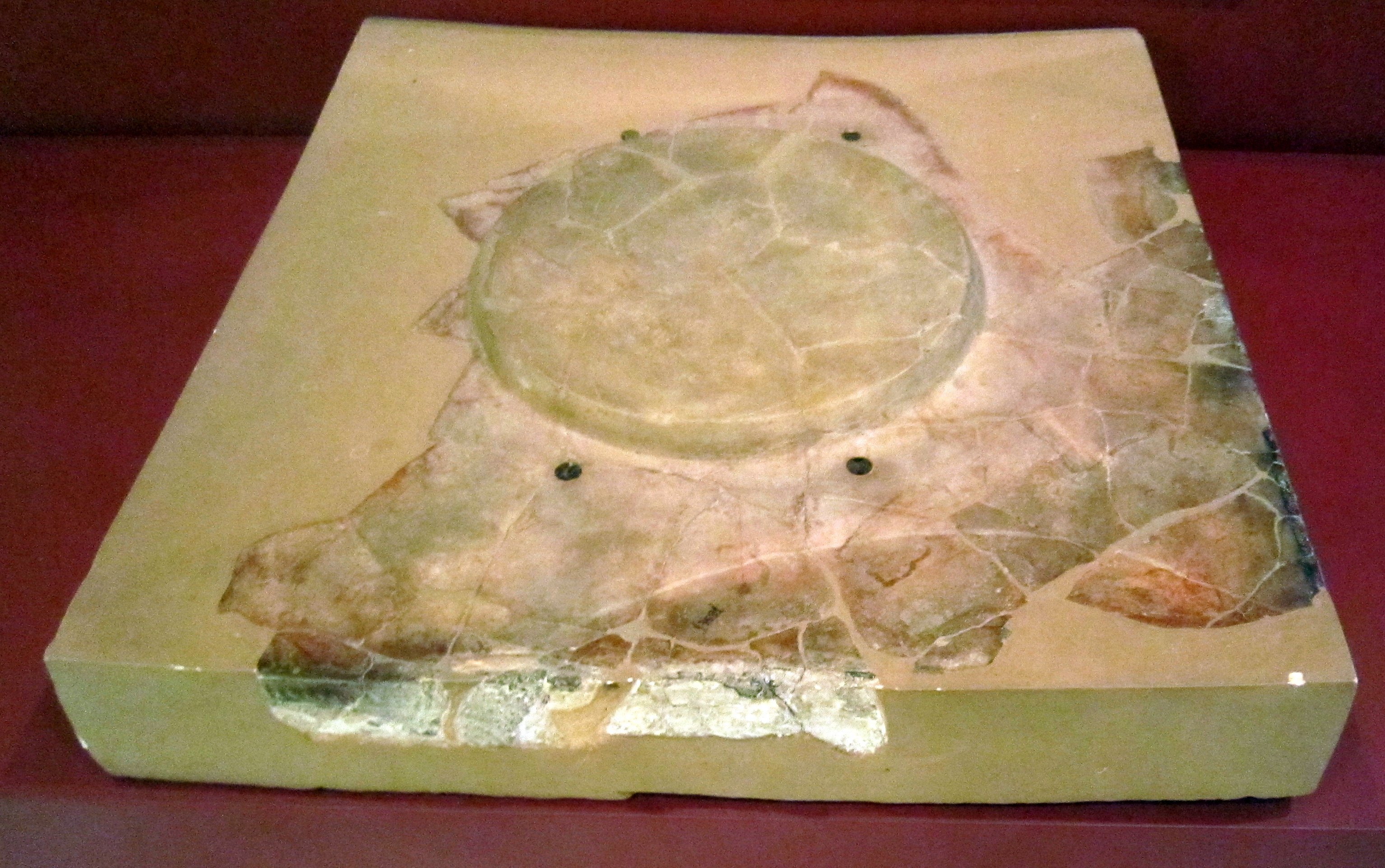

Heinrich Schliemann nació en Mecklemburgo, al norte de Alemania, en 1822. A los 7 años se propuso descubrir Troya. En 1841 consiguió un puesto de escribiente en Amsterdam. En una pobre y fría buhardilla empezó a estudiar idiomas modernos. Autodidacta, aprendió el inglés, el francés, el holandés, el español, el italiano, el portugués y el ruso (7 idiomas.) En 1846, a los 24 años, se marchó como agente de su empresa a San Petersburgo, y un año después fundaba su propia empresa. En 1850 estaba en América del Norte y cuando California se unió a los EEUU adquirió la nacionalidad norteamericana. Su pasión por el oro le hizo fundar un banco para el comercio aurífero. Para entonces era ya un gran señor a quien recibía el Presidente de los EEUU. Schliemann fue, junto con Burton, el mayor genio políglota de su época. Sentía miedo de acercarse a la lengua griega por temor a sucumbir a su encanto y que esto le hiciese abandonar sus negocios. En 1854 aprende sueco y polaco y, por fin, en 1856 comenzó el estudio del griego moderno que logró dominar en seis semanas. En otros tres meses aprendió el griego clásico. En los años siguientes aprendió también el latín y el árabe. Su diario sólo pueden leerlo los grandes políglotas pues escribía siempre en el idioma del país en donde se hallaba. En 1863 poseía una inmensa fortuna por lo que se retiró del comercio para dedicarse a los estudios que más le ilusionaban. Así pues, con el único bagaje de su Homero, se decidió a desafiar al mundo científico que pensaba que lo descrito por aquél pertenecía tan solo al mundo de la mitología. En 1869 se casa en segundas nupcias con Σοφία Εγκαστρωμένου, mujer de una buena familia ateniense, quien le siguió en todas sus excavaciones. A los 46 años se dirigió a Troya, la cual excavó entre 1870 y 1873. El 15 de junio de 1873 descubre el Tesoro de Príamo. Esto le animó a buscar otro tesoro y, cosa que nadie creía, lo halló en Micenas. Basándose en un determinado párrafo de Pausanias tuvo por seguro que las tumbas de Agamenón y sus compañeros debían estar dentro de la ciudadela, y que no eran los magníficos mausoleos de cúpula conservados fuera de las murallas, como todos los eruditos creían, dando por cierto que no podía seguirse al pie de la letra el texto de Pausanias. Empezó las excavaciones el 7 de agosto de 1876 cerca de la Puerta de los Leones y lo primero que halló fue un círculo extraño formado por una doble fila de mojones colocados verticalmente. No hubo duda alguna por parte de Schliemann de que aquello era el ágora redonda de Micenas. El ágora referida por el mensajero de Eurípides en su tragedia Electra. Y cuando halló nueve tumbas, cinco en forma de pozo en el interior del castillo y cuatro de cúpula, cientos de años más modernas, fuera del mismo, manifestó que había hallado las tumbas que Pausanias, siguiendo la tradición, atribuye a Atreo, Agamenón, a su conductor de carro Eurimedonte, a Casandra y a sus compañeros. Es de imaginar la emoción de Schliemann cuando, poco a poco, fue descubriendo los esqueletos de aquellos a los que todo el mundo consideraba seres mitológicos. Aquellos cuerpos estaban realmente cargados de joyas y de oro y de armas ricas. No tenía ninguna duda de a quién pertenecían y, sin embargo, hoy sabemos que su teoría estaba equivocada. Sí, había hallado, en efecto, tumbas de reyes bajo el ágora, pero no la de Agamenón y sus compañeros sino otras 350 años más antiguas. Así pues, bien pudiera ser que no fuese Agamenón sino Perseo uno de los que estuviese enterrado allí. Los hallazgos de piezas de oro, en cualquier caso, fueron inmensos: diademas, máscaras, anillos, brazaletes, cinturones, y cientos de botones tallados. Schliemann murió en 1890 en Nápoles y su cadáver fue trasladado a Atenas. Las excavaciones siguieron bajo la dirección de los arqueólogos griegos P. Stamatakis (1877-1879) y C. Tsountas (1886-1902) y, en fechas posteriores, de la Escuela Británica de Arqueología de Atenas (Alan Wace, 1919-1923). Después de la Segunda Guerra Mundial, las excavaciones prosiguieron por dicha Escuela (Alan Wace, 1950-1957, y D.French y W.Taylor, 1957-1967). La acrópolis, en la parte superior de la colina, estaba bordeada por fortificaciones masivas; era el lugar donde se asentaban el palacio del rey, las casas de los dignatarios, edificios para la guarnición militar, el tesoro real y almacenes para víveres. La construcción de las murallas (1350-1340 a.C.) se atribuía a los cíclopes. Estaban compuestas por dos muros paralelos de piedra no tallada (conocida como mampostería ciclópea) con cavidades rellenas de piedras menores. Las obras posteriores de construcción (mediados del siglo XIII a.C.), como el reforzamiento de la muralla del sudoeste, la Puerta de los Leones, la Puerta Norte y la construcción en forma de torre del bastión noroeste, se crearon con el empleo de bloques de conglomerado (usados en construcciones importantes) minuciosamente cortados y dispuestos en horizontal. En los inicios del siglo XII a.C., las murallas fueron modificadas de nuevo, en la esquina nordeste, para incluir la cisterna subterránea dentro de la zona protegida. Las murallas tenían una longitud global de 900 m, un grosor medio entre 5,5 y 6 m y una altura original cifrada en torno a 12 m, aunque hoy la mayor altura conservada es de 8,5 m. Había dos entradas: la Puerta Norte, o Puerta del Postigo, y la Puerta de los Leones. Se han descubierto también dos pasos en la extensión sureste: el paso norte que permitía a los defensores micénicos sorprender a los atacantes de la Puerta Norte desde atrás, y el paso sur, que conducía a una plataforma natural que dominaba la abrupta ladera hacia la corriente del Javos. La Puerta de los Leones (a) se alza en la parte superior de los escalones que llegan desde la ciudad inferior y se abre a un estrecho pasadizo confinado por una abrupta roca a la izquierda y un bastión oblongo a la derecha. Construida a partir de 3 enormes monolitos de conglomerado, de más de 20 t cada uno, estaba cerrada originalmente por dos puertas de madera, recubiertas de bronce. En el dintel, de 4,5 m de longitud, se ven los huecos de los pernos. Atrás una gran tranca aseguraba la puerta. Los huecos de la tranca se ven todavía en las jambas, que tienen 3 m de longitud. Para aliviar el dintel del peso de las piedras superiores, estaba diseñada con un triángulo de descarga que fue característico de la arquitectura micénica tardía. Este espacio triangular se rellenó con finas losas de caliza labrada, y es el relieve monumental más antiguo de Grecia. Dos leones heráldicos apoyan sus patas delanteras sobre dos altares gemelos en los que se ha labrado una columna sosteniendo un techo, lo cual demuestra que la columna no pretendía representar una divinidad (como alguien sugirió inicialmente) sino un edificio, seguramente el propio palacio, la casa real de Micenas, guardada y simbolizada por los leones. Las caras de los leones, hoy perdidas, estaban hechas de un material diferente, tal vez, esteatita. Los gobernantes micénicos, cuando se construyó la puerta, pertenecían, según la tradición, a la casa de Atreo y el relieve de la puerta podría haber sido su escudo de armas. Desde la Puerta de los Leones se accedía a un patio cuadrado que originariamente estaba cubierto. Está flanqueado a la derecha por un muro autoestable y delante había una escalera por la que se accedía al espacio techado y seguramente también a la propia muralla; y a la izquierda el patio estaba flanqueado por la roca, ocultada bajo un revestimiento de conglomerado. Rompe este revestimiento un pequeño espacio que podría ser un santuario. Junto a la Puerta de los Leones están los restos del Granero (d), que debe su nombre a la presencia de pithoi que contenían cebada y trigo carbonizados. La entrada al Círculo A se encuentra frente a este edificio. Parece que fue construido después de la devastación de 1200 a.C. El Círculo A (e) es un recinto de tumbas reales (siglo XVI – XV a.C.) Hacia el 1250 a.C. las murallas se extendieron para rodear al círculo. Como el recinto se situaba por debajo de la altura de las murallas de la ciudad, los micénicos construyeron muros sólidos alrededor de las tumbas para sostener una plataforma artificial. En ella se erigió una nueva muralla circular de dos filas concéntricas de losas de piedra hincadas en el suelo y separadas 1,2 m. La cavidad entre ellas se rellenó con piedras pequeñas y se cubrió con lajas horizontales. Sobre las tumbas se erigieron al menos 11 estelas decoradas con relieves de caza, escenas de guerra o juegos atléticos. Al recinto se accedía a través de una abertura practicada en el NO, justo frente a la Puerta de los Leones. El gran recinto, de unos 26 m de diámetro, contenía seis tumbas de fosa (I a VI), cada una de los cuales contenía los restos de varios cuerpos (en total 19 personas: 8 hombres, 9 mujeres y 2 niños) acompañados de suntuosos objetos funerarios (Museo Arqueológico de Atenas). También contenía ocho tumbas corrientes, pequeñas y poco profundas. El mobiliario de las tumbas III, IV y V, las más recientes, es incomparablemente más rico que el de las tumbas I, II y VI. Probablemente la tumba más rica de todas es la IV que albergaba a 2 mujeres y 3 hombres, y contenía entre otros objetos, tres de las cinco famosas máscaras de oro halladas en el Círculo A y 5 vasos de oro y 11 de plata. Algunos de estos vasos son considerados como piezas claramente minoicas, importadas de Creta o realizadas por artesanos que trabajaban en Micenas, mientras que otros son micénicos. Una de las máscaras áureas del Círculo A es la llamada de Agamenón que corresponde a un rey micénico que habría muerto en torno al 1600 a.C. por lo que muy bien, como ya dijimos antes, pudiera haber sido Perseo. Dentro de la zona occidental, y a continuación del Circulo A se encuentra la Casa de la Rampa (f). Hoy en día pueden verse el mégaron, el vestíbulo y tres pequeñas salas adyacentes (tal vez despensas). Cinco estancias subterráneas quedan en la parcialmente conservada Casa del Vaso de los guerreros (g), que debe su nombre a la crátera decorada con un desfile de hombres armados que se encontró en ella. Fue excavada por Schliemann creyendo que era el palacio de Agamenón. La crátera fue encontrada a 6 m de profundidad y su datación ha sido bastante discutida porque no se corresponde con el contexto arqueológico. En efecto, el vaso data aproximadamente del 1150 a.C., mientras que la casa parece haber sido destruida hacia el 1200 a.C., por lo que es posible que el recipiente proceda de otro lugar y que llegara hasta aquí por un corrimiento de tierras. El edificio parece haber estado dividido en dos partes, separadas por un corredor distribuidor. La sección norte comprendía tres estancias irregulares, de tamaño desigual: una mayor con forma de L al oeste (con entrada directa desde la calle) y otras dos más pequeñas, al este. Una de estas habitaciones reducidas no parece haber tenido puerta de acceso al nivel del suelo. Quizás fue un espacio destinado al almacenamiento, al que se accedía desde el piso superior a través de una trampilla y una escalera de madera. Del mismo modo, en la sección sur, existen los restos de lo que habría sido un sótano mucho mayor, al que también se accedía desde el piso superior. Los muros de cimentación de esta parte de la vivienda podrían indicar que la planta del piso superior tenía una estructura semejante a un mégaron, con vestíbulo y una sala principal. A la Casa del Vaso de los guerreros le siguen la Casa Sur (h) y el Centro de Culto (i). El conjunto denominado Casa Sur está formado por la Casa Sur propiamente dicha y dos grupos de edificios conocidos como Anexo Este. La entrada de la casa, construida a principios del siglo XIII a.C. sobre una sólida terraza, da acceso a una larga sala a través de la cual se llegaba a otras dos. El Anexo tiene tres entradas distintas: la primera lleva a un sótano, mientras que las otras dos conducen a una serie de pasillos y almacenes del piso superior. El Centro de Culto se construyó entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XIII a.C. En origen, puesto que el complejo se construyó antes que la nueva muralla, al patio central se accedía directamente desde el oeste, ascendiendo por el desnivel de la colina. Pero, al erigirse la fortificación, el patio quedó encerrado, de modo que el acceso al complejo pasó a hacerse a través de la Vía ceremonial (1) que se unía con la Gran Rampa por unos escalones y una entrada monumental. El camino conducía a una sala (2), el llamado Santuario Gamma, que en su sala principal de 6 x 4 m tenía un altar de yeso en forma de herradura en su entrada y, dentro, un hogar y un bloque de piedra no tallada hincado en el suelo. Éste emergía del suelo sólo 23 cm y puede que se usase para sacrificios. En la parte posterior de la sala había un pequeño ádyton. El conjunto de edificios (3) se considera hoy un templo. Un vestíbulo de 4 x 3 m conducía a una estancia de 5 x 4 m con un hogar rectangular en el centro y una serie de bancos a diferentes alturas en los lados norte y noroeste. En la esquina noroeste se abría un pequeño espacio triangular, conocido como “nicho”, excavado en la propia roca. En su interior se descubrieron numerosos fragmentos de estatuillas votivas. En la pequeña sala del norte de unos 2 m2 (estancia de los ídolos), a la que se accedía por una escalera, se encontró una colección de figuras de terracota (17 grandes ídolos, muchas estatuillas menores y unos diez anillos de serpiente) que están hoy en el Museo de Nauplio. Separado por un paso hacia el oeste hay otro centro de culto (4) (en el que está la llamada Sala del Fresco), con una gran sala, un vestíbulo, un hogar central y una bañera. A ambos lados del hogar había columnas de madera. En el muro sur se encontró parte de un fresco de tres deidades (s. XIII a.C.) que se encuentra en el Museo de Micenas. El fresco tenía 1,83 m de largo y se componía de tres diosas: dos más grandes y una más pequeña en la parte inferior. Esta última es la llamada “parisienne”. Junto a la entrada había una pileta de arcilla utilizada seguramente en ritos de purificación. Delante del fresco había un altar de unos 60 cm de alto con tres pequeños hogares cerca de la esquina externa. Fragmentos importantes de frescos (la “Dama de Micenas” y grandes escudos bilobulados) que, probablemente, tenían un significado religioso proceden del edificio (5) que pudo haber sido la residencia de los asistentes al culto. El primero se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional y los segundos en el Museo de Micenas. Apoyado en los muros de la ciudad estaba el edificio denominado Casa de Tsountas (j). Hoy pueden verse sus despensas a lo largo de un corredor y, a un nivel más alto, el mégaron con un hogar cuadrado en el centro, y un vestíbulo que se abre a un patio. Es posible que tuviera una función doméstica. La casa se interpreta como una residencia para el personal encargado de las actividades rituales. Se supone que estaba decorado con un fresco que representaba una procesión. La Gran Rampa (c) conduce fuera del patio principal. Estaba rodeada al este por un muro de adobe con armazón de madera y se interrumpía en el punto donde el camino que conducía a la acrópolis giraba hacia el este. La forma actual de los escalones se remonta al último cuarto del siglo XIII a.C. La estructura se ensanchó en época helenística y sus cimientos invadieron el parapeto del círculo de tumbas A y cerraron el paso. Entre los muros del sector sudoeste y la gran rampa se ven los restos de varias casas, pero resultan difíciles de interpretar, ya que la zona sufrió una notable remodelación también durante la época helenística. Siguiendo por la Gran Rampa se llega al Palacio (k). Este edificio cubría 3 vastas terrazas artificiales soportadas por murallas ciclópeas. Las construcciones del nivel superior (A), probablemente las dependencias de la familia real, fueron casi eliminadas por el templo (B) que se erigió en el periodo arcaico y se reconstruyó en la era helenística. En la terraza media (C) pueden verse trazas de dos largos corredores que unían el ala superior con la zona usada para recepciones oficiales. El palacio tenía dos entradas: una en un nivel superior, donde terminaba la rama noroeste de la Gran Rampa, y la otra, de peor calidad, que se reservaba a visitantes oficiales en un nivel inferior. Era posible llegar a las salas situadas frente al corredor norte (k2), en la sección superior del palacio, a través de la entrada noroeste (k1), un pórtico monóstilo doble, y siguiendo los escalones de la esquina nordeste. Un amplio paso (k3) daba acceso a otras partes del palacio. Encaminándose hacia el sur se llega a la entrada principal del palacio (k4) que había estado protegida por un puesto de guardia (k5), y desde aquí, el corredor (k6) nos lleva a la zona doméstica y al área de recepciones oficiales (a ésta a través de una pasarela). El corredor (k6) conduce también a una gran sala estrecha y larga (k8) cuya función resulta incierta. Tenía bancos de piedra a lo largo de los muros este y oeste, y frescos poco habituales. Por el paso (k7) se accedía al Gran Patio y, consecuentemente, al mégaron. La única sección que queda de la zona doméstica del palacio es una sala (k9) con los vestigios de un suelo de estuco rojo y un canal de desagüe. Probablemente fue un baño y, en consecuencia, la imaginación popular lo ha identificado como el lugar en que fue asesinado Agamenón. La terraza inferior (D) conducía a otra rama de la Gran Rampa que terminaba cerca de la entrada inferior (k10). Desde aquí, pasando a través de un atrio (k11) con bancos a los lados norte y oeste, se llega a una monumental escalera (k12) de arenisca, originalmente revestida de estuco. Un segundo conjunto de escalera, quizá de madera, llevaba a una planta superior y a una pequeña plaza (k13) desde la que se podía llegar al área de recepciones. La entrada anterior era un basamento (k14) construido parcialmente bajo tierra, con una columna central. Una pequeña sala en el lado norte de la plaza, originalmente con un suelo estucado y paredes con frescos, se une por el oeste con una sala que se usaba como baño. Se trataba de un palacio de invitados (k15) que, como era habitual, no tenía acceso a las dependencias reales. La entrada al Gran Patio (k16) se hacía por el oeste de la plaza a través de una puerta, en el paso (k7), de la que sólo quedan restos del umbral. El patio era un espacio grande y abierto, aunque confinado en tres lados por los muros de los edificios circundantes, pero que se abría al sudeste para ofrecer una soberbia vista de la llanura de Argos. Medía 11 x 15 m y estaba pavimentado con estuco, imitando losas decoradas con motivos lineales. El mégaron se situaba en el lado este, y era el lugar donde el rey y su corte desarrollaban sus acciones cotidianas. Estaba precedido de un pórtico (k17) con dos columnas de madera (quedan las basas de piedra), suelo de yeso importado de Creta y muros decorados con motivos micénicos de triglifos y rosetas. El pórtico daba acceso a un vestíbulo (k18) cuyo suelo estaba revestido con baldosas de yeso y, en la parte central, con estuco decorado con figuras zigzagueantes en cuadrados azules, rojos y amarillos. A la sala (k19), de 13 x 11 m, se llegaba a través de una gran abertura (todavía puede distinguirse el umbral). En el centro se encuentra un gran hogar formado por un anillo, de más de 3,5 m de diámetro, de piedras alrededor de un núcleo de arcilla revestido con estuco pintado. La superficie fue renovada diez veces, pero sin alterar los motivos decorativos en forma de llamas y espirales. La zona del hogar estaba limitada por cuatro columnas de madera (cuyas basas se conservan) que sostenían el techo, provisto de una abertura para permitir la entrada de aire y luz. Aún pueden verse en el Museo fragmentos de los frescos con guerreros, caballeros, soldados en carros y mujeres delante de un palacio. El trono debía estar situado contra el muro, a la derecha de la entrada, pero se ha hundido por corrimientos de tierra (se ha restaurado su sección oriental). Como han demostrado las excavaciones recientes, una serie de edificios al este del complejo formaban también parte del palacio, que fue la mayor residencia real de Grecia durante el periodo micénico. El edificio (l), o Barrio de los artesanos, se organizaba alrededor de un patio flanqueado por dos corredores y un conjunto de habitaciones. Al este linda con un sólido muro de contención que los separa de la Casa de las Columnas. Podría tratarse de un conjunto de talleres en donde trabajaban los artesanos de palacio. Los talleres se construyeron en dos explanadas excavadas en parte en la roca, con unos 3 m de desnivel, aunque conformando un único edificio. Se trata de una estructura rectangular de unos 27 x 28 m, que originalmente disponía de una planta baja y un piso superior. Los talleres estaban distribuidos en dos sectores, este y oeste, en los que se disponían cuatro estancias consecutivas a lo largo de un corredor central, que discurría en dirección norte – sur. La puerta de entrada estaba situada en el lado norte y se accedía a ella mediante una rampa de unos 5 m de largo. Justo al lado de la entrada, pero ya dentro del edificio, una escalera – de la que se conservan los tres primeros escalones de piedra – permitía acceder al piso superior. El corredor central, de unos 2,5 m de ancho, disponía de unas canalizaciones que servían para drenar las aguas pluviales hacia el exterior, lo que indica que esta parte no estaría techada y que, quizás, el tejado estaba inclinado para evitar la acumulación de agua. A cada lado de este corredor se elevaban los dos sectores del edificio. Las estancias de uno y otro eran todas ellas de dimensiones muy parecidas de 6,6 x 4,8 m. Las del piso inferior no daban al corredor, por lo que se supone que eran almacenes a los que se accedía desde el piso superior a través de trampillas. Al norte del sector se ha encontrado un pequeño pasillo que parece comunicar directamente con la Casa de las Columnas, que estaba situada en el espacio entre los talleres y la muralla, en una terraza inferior. Dado que no se conservan restos de ninguna escalera, es imposible saber si ambos edificios estaban conectados. En este edificio se han encontrado numerosos fragmentos de grandes vasijas de aceite y vino, aunque los hallazgos más importantes son los abundantes trozos de láminas de oro, vidrio o marfil (hasta 800 pedazos) y las esquirlas de ópalo, esteatita verde o cuarzo, limaduras de bronce o fragmentos de yeso pintado, quizás pertenecientes a mesas de ofrendas. La Casa de las Columnas (m) debe su nombre al gran patio de columnas que constituía el centro de la residencia y en torno al cual se disponían las habitaciones (entre ellas dos mégara) y las despensas. Se cree que también formó parte del complejo del palacio. Del nivel del sótano procede una de las pocas tablillas inscritas en Lineal B del interior de la ciudadela, con una lista de prendas de vestir de tipo desconocido. Fue construida en la segunda mitad del siglo XIII a.C. Un camino que se encuentra situado inmediatamente al este de esta residencia conducía a una plaza (n) frente a la que los edificios (o, p) se destinaban probablemente a almacenes para las provisiones y pertenencias de la familia real. Se alzaban por detrás de la sección oriental de las murallas que se ampliaron a finales del siglo XIII a.C. para incluir la cisterna subterránea (q), una de las construcciones más sorprendentes de la acrópolis. En las montañas cercanas a Micenas existen todavía hoy manantiales que sirvieron en su momento para aprovisionar de agua a la ciudadela fortificada. La canalización de agua que descendía por la falda de estas montañas era relativamente sencilla, pues consistía en un conducto de piedra que se valía de la pendiente para transportar el agua por gravedad. El problema surgía cuando había que salvar el desnivel y subir el agua a lo alto de la acrópolis. La solución se encontró en el aprovechamiento de una grieta natural abierta en la roca del promontorio, en el ángulo nordeste de la ciudadela. Aprovechando esta pequeña falla, se construyó una cisterna que servía para acumular el agua. Estaba construida con el sistema ekforikó. Con una profundidad de 18 m, se llegaba a ella por tres tramos de escalera en túnel (falsa bóveda de 1,5 m de ancho x 2,5 m de alto) y estaba conectada con el manantial de Perseia, (a unos 360 m, en la ladera de la montaña del Profeta Elias, y 13 m más alto que la cumbre de la acrópolis), por una conducción subterránea. Del primer tramo de escalera se conservan sus 16 escalones. Lleva hasta una puerta ciclópea y desde aquí la escalera va girando hasta llegar a un descansillo desde donde gira hacia el oeste. El segundo tramo de escalera consta de 20 escalones y se desarrolla, cambiando de orientación hacia el este. Después del último giro comienza el tercer tramo, que tiene una pendiente escarpada pues cubre una distancia de 12 m en horizontal con 54 escalones. La cisterna tiene una profundidad de 5 m y hasta ella llegaba el colector subterráneo. En su parte superior disponía de un respiradero que llegaba hasta la superficie, y que estaba en parte cubierto para evitar que entraran tierra, hojas, etc. Cerca de la entrada de la cisterna, un edificio (r) pudo servir de residencia al superintendente de la cisterna. Construida contra el muro había una despensa (s). Siguiendo por la sección norte de las murallas se cruza la Puerta Norte y se llega a un grupo de edificios de servicio en la zona nordeste. La Puerta Norte (b) se basaba en el modelo de la puerta principal. Tiene un vano de 2 m de alto x 2 m de ancho y 1,5 m de grosor. Se construyó usando cuatro monolitos de conglomerado y se bloqueaba por el mismo procedimiento de viga de madera. La única diferencia entre esta puerta y la Puerta de los Leones radica en el triángulo de descarga, que en lugar de contener una sola placa en relieve tiene dos placas de conglomerado con un espacio vacío entre ambos. Desde la puerta se dominaba el barranco Kokoretsa. Los edificios de la zona nordeste pertenecen a la última fase de la construcción. El edificio M (t) fue acaso el cuartel general del mando militar micénico; se construyó sobre una serie de corredores que llevaban a los almacenes de armas y provisiones dentro de las murallas. Sin embargo, la función del edificio N (u) resulta incierta, aunque pudo haberse dedicado a barracones para la guarnición de la acrópolis. En la zona exterior a la ciudadela encontramos, en primer lugar, los cimientos de una fuente (6) (siglo III a.C.), tal vez la “Fuente de Perseo” comentada por Pausanias. Al sur de la fuente se encuentran los restos de un edificio de carácter sagrado del siglo III o II a.C. dedicado a la diosa Hera o al héroe Perseo. En Micenas hay 9 tumbas de tholos, cuatro de ellas son visitables y se encuentran en las inmediaciones de la fortaleza. Las tumbas de tholos en Micenas habrían podido indicar el ascenso a la realeza de una nueva dinastía que hubiese destronado a los reyes de las tumbas de fosa, exactamente lo mismo que los Pelópidas sustituyeron a los Perseidas. Alan Wace ha realizado un perfecto estudio para la datación de las tumbas de tholos sobre la base de sus características. Las divide en tres categorías: Las más tardías son aquellas del tipo de Atreo y Clitemnestra cuyos “dromos” (paseo de entrada) están recubiertos con paredes de construcción “isódoma” excelente. Las fachadas de la entrada son de la misma construcción y están decoradas con semicolumnas; las superficies de estas columnas y las lonchas de los triángulos de descarga están decoradas con bajo relieves. Las entradas se cerraban con grandes puertas de madera, probablemente recubiertas de bronce. Rasgos característicos de esta tipología se encuentran en la Tumba de los Leones (8) (1350 a.C.), que se encuentra a la derecha de la Puerta de los Leones, y en la Tumba de Clitemnestra (9) (1225 a.C.) que, con el Tesoro de Atreo (17) (1250 a.C.), suponen la culminación de este tipo de construcción. Las tumbas de tholos anteriores a las precedentes eran más simples, es decir, el “dromos” era de mampostería descuidada y las fachadas de la entrada de decoración más pobre. Por último, el “dromos” de las tumbas de tholos más antiguas no se recubría con sillares y no se usaban puertas para cerrar las entradas, sino que se obstruían con muros de piedra; los bloques utilizados como jambas no estaban bien pulidos y los bloques del dintel no se tallaban de tal modo que siguiesen la curvatura interior de la cúpula. Finalmente, la cúpula se construía con bloques de piedra irregulares y no llevaba triángulo de descarga sobre el dintel de la entrada. La Tumba de Egisto (7) constituye uno de los ejemplos más antiguos (1500 – 1460 a.C.) del uso de piedra no acabada, falta de revestimiento en los muros del corredor y ausencia del triángulo de descarga sobre el dintel de la puerta. Descubierta por casualidad en los inicios de la década de 1800, la Tumba de Clitemnestra fue saqueada por el gobernador turco de Nauplio, que rompió el tholos (hoy restaurado) para entrar en ella, ya que el acceso del corredor estaba impracticable. Se considera la más tardía de las tumbas de tholos. La fachada monumental, en el extremo del corredor hecho de bloques minuciosamente cortados de conglomerado, estuvo enmarcada originalmente por semicolumnas de yeso acanalado (las basas se conservan), revestido con mármol de color y decorado con motivos labrados (espirales, rosetas y triglifos). En la cámara de enterramiento, una gran tira de piedras de arquitrabe forma la base del tholos. Desde el siglo III a.C. esta tumba dejo de ser visible ya que sobre ella se construyó un pequeño teatro. A su vez, la tumba estaba construida en parte sobre un recinto de sepulcros reales- Círculo B (10)- que se hizo usando grandes piedras sin cortar de distintos tamaños; únicamente se conserva una pequeña parte del recinto (de 28 m de diámetro) que puede verse en el lado norte. El Círculo contiene 26 tumbas de diferente tipo y cronología (se han identificado por las letras del alfabeto griego), algunas de los cuales se marcaron con estelas decoradas. De las 26 tumbas, 14 son de fosa, mientras que el resto son simplemente enterramientos poco profundos. En total se hallaron 35 cuerpos enterrados. Las diez tumbas más antiguas (mediados del siglo XVII a.C.) se cavaron en tierra o roca y se usaron para inhumación. Los muertos se sepultaban con artículos funerarios modestos, como vasos sin decorar. Las otras 16 tumbas (primera mitad del siglo XVI a.C.) eran tumbas como las del Círculo A. Contenían los restos de varias personas y se acompañaban de objetos funerarios de alta calidad. (Museo Arqueológico Nacional de Atenas). Al sur del recinto funerario se encuentran los restos de un grupo de cuatro edificios situados al sur del Círculo B. Parece que estos edificios, poco corrientes, tuvieron un papel importante en Micenas, dentro del marco de las actividades económicas del palacio. Pero, este papel no excluye que hubieran servido también de residencias privadas. Estos edificios fueron construidos en el siglo XIII a.C. y destruidos por un incendio también a finales del siglo XIII a.C. y luego abandonados. Lo que queda de ellos es, en general, poco más que basamentos; sin embargo, su tamaño (que originariamente sería de más de un piso) y los restos de los accesorios demuestran la alta calidad de vida de sus habitantes, comerciantes y artesanos. En estas casas es donde se encontró la práctica totalidad de las tablillas con inscripciones en Lineal B halladas en Micenas. La Casa de los Escudos (11). Disponía de una sola planta, dividida en dos grandes estancias rectangulares y paralelas, así como una más pequeña, a modo de vestíbulo, con la puerta principal hacia el norte. Contenía muchos fragmentos de leones, delfines, espirales, triglifos y escudos de marfil finamente trabajados en forma de ocho que se usaban probablemente para decorar los muebles. Fue la primera en construirse junto con la Casa Oeste. La Casa del Mercader de Aceite (12) está construida en dos niveles, para lo cual se vale de una terraza artificial que facilita la construcción del piso superior para las estancias domésticas. En los almacenes de la terraza inferior se encontraron 30 vasos que se usaban quizá para el transporte del aceite guardado en los 11 pithoi descubiertos en la sala. La Casa de las Esfinges (13) tenía los almacenes y talleres organizados a lo largo de un corredor. En ellos se encontraron fragmentos de marfil labrado, entre ellos la placa con dos esfinges de la que el edificio toma su nombre y que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Los marfiles decoraban los muebles que cayeron desde la planta superior durante el incendio. En un nivel superior detrás de estos edificios se han excavado otras dos casas. Una es la Casa Oeste (14). Disponía de una estancia con estructura de mégaron, con vestíbulo y sala principal, y tenía el resto de habitaciones distribuidas a lo largo de un corredor central. Destacan, en el lado oeste, los almacenes o talleres y lo que podría haber sido una cocina. Se descubrieron en ella tablillas en Lineal B que hablan sobre aromas lo que sugiere que el edificio pudo haberse utilizado para preparar perfumes. Al sur de la Casa Oeste se alza otra casa (15) con mégaron, pronaos y vestíbulo que pudo haberse construido en tiempos del Círculo B por lo que se trataría de la casa más antiguas de las conocidas en Micenas. Un poco al sur, cerca del barrio residencial (16) que fue parcialmente destruido por un terremoto hacia mediados del siglo XIII a.C. se encuentra el Tesoro de Atreo, también denominado Tumba de Agamenón (17) (1250 a.C.), una de las obras maestras de la arquitectura micénica. El corredor de acceso de 36 m de largo y 6 m de anchura desembocaba en una doble puerta de 5 m de altura, como indican los huecos de las bisagras conservados en el umbral. En su origen, la fachada estaba decorada con elegancia; la puerta se enmarcaba en dos semicolumnas de mármol verde decoradas en zigzag (algunos fragmentos están en el Museo Británico y en el Museo Arqueológico de Atenas.) Sobre el dintel, el triángulo de descarga estaba flanqueado por dos semicolumnas y revestido con mármol polícromo adornado con bandas horizontales de espirales y rosetas. El tholos tiene un diámetro de 14,5 m y una altura de 13,2 m. Se construyó con 33 filas paralelas de sillares ortogonales con el estilo de construcción llamado “εν έκφορα” en donde cada fila superior de piedras sobresale hacia el centro disminuyéndose así en cada fila el diámetro del círculo. Se hallaba decorado con piezas metálicas, fijadas con clavos (se sabe por los agujeros). Una sala de menores dimensiones (6,5 x 6,0 m x 5 m de altura) se sitúa en el lado norte de la cámara, cuyos muros estaban recubiertos originalmente con losas de piedra labrada. En el suelo estaban excavadas dos tumbas, mientras que dos basas de piedra dan fe de la existencia de dos columnas. Posiblemente provengan de aquí las dos placas de yeso que se encuentran en el Museo Británico con toros en relieve. Toda la tumba estaba cubierta por un túmulo de tierra. El Tesoro de Atreo representa en su época el mayor monumento arquitectónico del continente europeo.

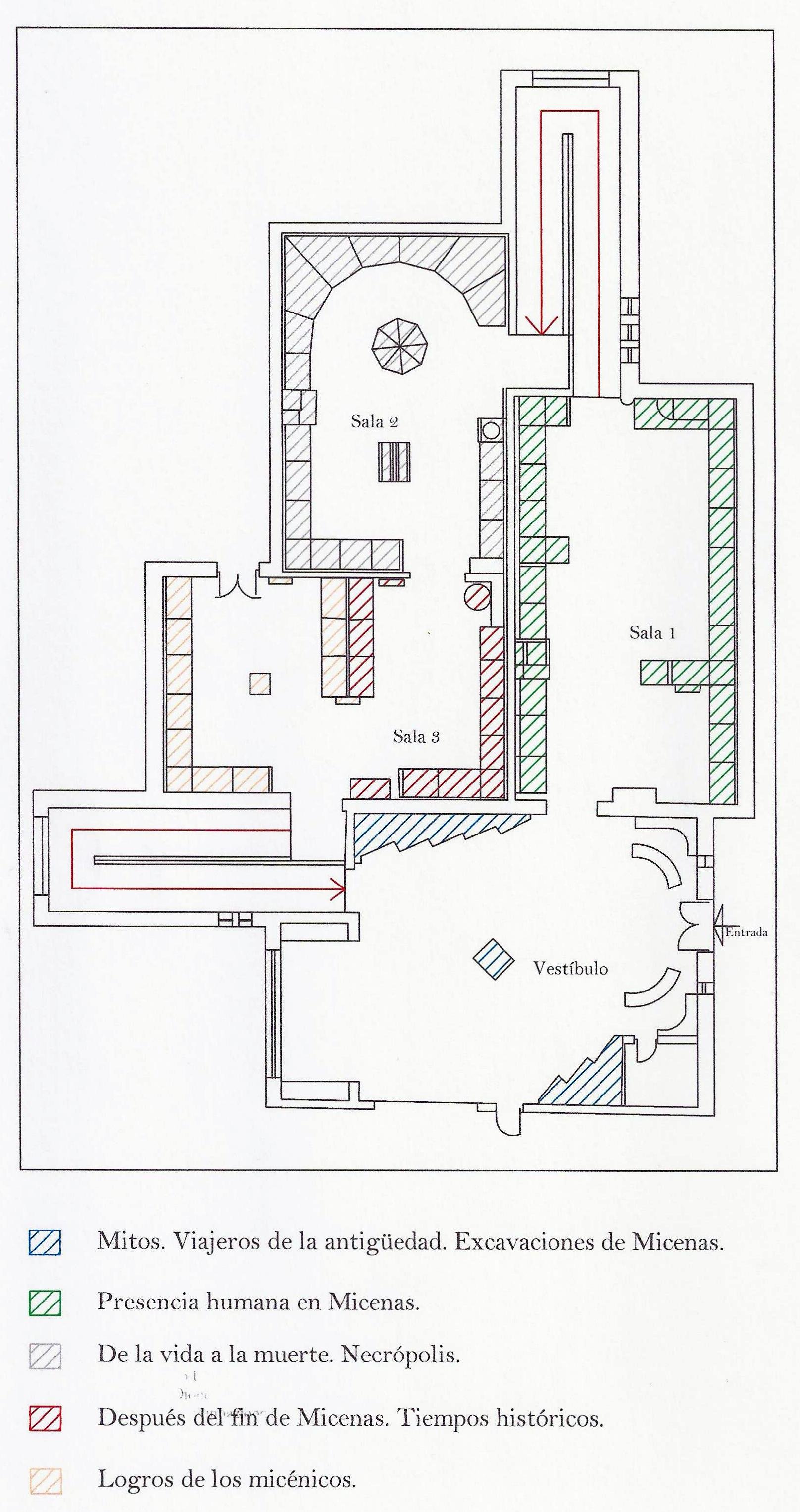

El Museo Arqueológico de Micenas se encuentra dentro de un edificio actual, cerca de la acrópolis. Esta construido en tres niveles y ocupa un área de 2.000 m2. El espacio expositivo ocupa un cuarto de la superficie del museo y está conformado en el ala este del edificio en dos pisos que comprenden tres salas. Las obras de edificación empezaron el año 1985 y terminaron en 1997. Se inauguró el 31 de julio de 2003. La mayor parte de las piezas procedentes de la excavación del yacimiento de Micenas se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, mientras que en el Museo Arqueológico de Micenas se pueden contemplar los hallazgos más recientes, así como algunas copias de las más famosas piezas desenterradas por Schliemann. El material expuesto procede de Micenas y de los lugares que han sido investigados en la región y representa todos los periodos de utilización del asentamiento desde el inicio de la Edad del Bronce (3000 a.C. aprox.) hasta la época helenística (s. II a.C.). La entrada conduce a un amplio vestíbulo de 165 m2, en cuyo centro se ha colocado una maqueta de la acrópolis. Varios textos enmarcados nos hablan de la historia de las excavaciones. El visitante empieza por la sala que conecta a la derecha con el vestíbulo. Las otras dos salas se encuentran en el piso de abajo. La exposición se compone de cuatro unidades autónomas. La Sala 1 está dedicada a la vida de los micenios y muestra hallazgo que datan desde los primeros tiempos de uso del espacio topográfico hasta finales de los tiempos prehistóricos, en relación con los complejos habitacionales de la acrópolis en donde se han encontrado. La exposición se realiza sobre todo a través de la evolución de la cerámica encontrada. Las piezas más importantes que se exponen en ella son: Basa de pórfiro del palacio (1400 – 1300 a.C.). Kálathos de la Casa Occidental (1300 – 1250 a.C.). Fresco con escena de batalla del mégaron del palacio (1400 – 1300 a.C.). Trozos del friso de piedra del propileo del palacio con decoración de rosetas (1400 – 1300 a.C.). Escalón con decoración de espirales de la habitación norte de la entrada occidental del palacio (1450 – 1350 a.C.). Serpiente de la habitación 19 del Centro de Culto (1250 – 1180 a.C.). Figuritas antropomórficas de las habitaciones 18 y 19 del Centro de Culto (1250 – 1180 a.C.). Vaso, figura antropomórfica y modelo de doble hacha de la habitación 18 y 19 del Centro de Culto (1250 – 1180 a.C.). Figuras antropomórficas de la habitación 19 del Centro de Culto (1250 – 1180 a.C.). Figura femenina de la habitación 32 del Centro de Culto (1250 – 1180 a.C.). Fresco de las tres deidades. Fresco del escudo con forma de ocho. Vaso pétreo con tres patas del Edificio A (1300 – 1180 a.C.). La Sala 2, en el piso inferior, está dedicada a las costumbres funerarias. En ella el material que se muestra proviene de las tumbas, empezando por los Círculos A y B y continuando por los hallazgos de las tumbas de tholos y de cámara de los diferentes cementerios del lugar. Las joyas que se encontraron en las tumbas de Micenas, el famoso Tesoro de los Atridas, pueden admirarse en el Museo Arqueológico de Atenas. Los materiales encontrados en el Círculo A se exponen en el museo por medio de copias del original. Las piezas más importantes que se exponen en ella son: Estela funeraria y espada de bronce tipo A de la Tumba A del Círculo B (1700 – 1600 a.C.). Estela funeraria de la Tumba Γ del Círculo B (1600 – 1500 a.C.). Jarra encontrada en la tumba 529 de Kalkami (1500 – 1450 a.C.). La Sala 3, también en el sótano, comprende dos unidades temáticas. La primera corresponde a las actividades de los micenios, a las cuales se debe la singularidad de la cultura micénica, y la segunda al uso del espacio topográfico durante los tiempos históricos (desde la época submicénica a la helenística). Las piezas más importantes que se exponen en ella son: Vaso antropomorfo del Centro de Culto (1350 – 1300 a.C.). Fresco con la representación de una procesión de hombres que llevan casco de la Casa de las Placas (1250 – 1180 a.C.). Rytón de la Tumba 1 de Koutsoumbela (1350 – 1300 a.C.). Figuritas del santuario edificado sobre la Casa Occidental (Finales del siglo VI – Principios del siglo V a.C.). Píxides de la necrópolis del periodo geométrico (730 – 690 a.C.). En los almacenes del Museo de Micenas se guardan cerca de 28.000 objetos que anteriormente se guardaban en los almacenes del Museo de Nauplio. Sólo 1.700 objetos pueden exponerse en las vitrinas de este museo.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS