“Como escuela y lugar de residencia del filósofo fijó el santuario de las Ninfas en los alrededores de Míesa, donde, hasta ahora, pueden verse asientos de piedra de Aristóteles y lugares sombreados para el paseo.” (Plutarco. Vida de Alejandro VII,3)

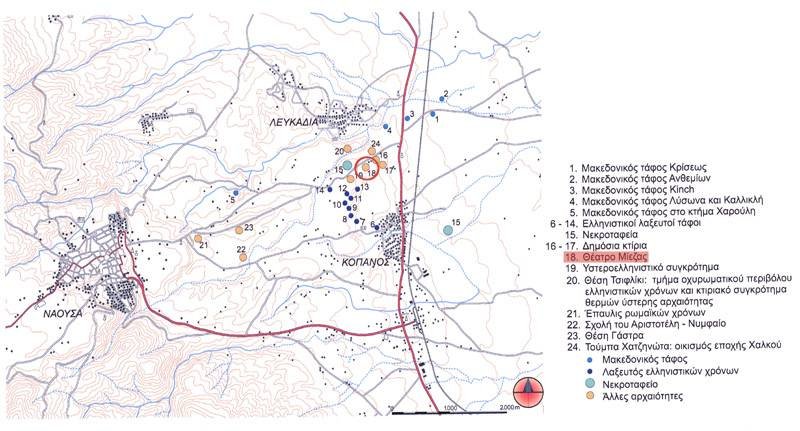

El yacimiento se encuentra a ambos lados de la carretera que une Veria con Édessa. El acceso a la escuela de Aristóteles se realiza a través del pueblo de Κοπανός. Una vez pasada la citada localidad, sendos accesos a derecha y a izquierda de la carretera nos conducen a las restantes partes del yacimiento.

Cerca de la ciudad de Náousa, en el lugar conocido como “Ισβόρια”, en una fértil llanura a los pies del monte Vermios, se ha ido descubriendo en las últimas décadas una importante ciudad macedonica, la antigua Míesa, ciudad de Βοττιαία, región de la antigua Macedonia que se extendía al norte y al noroeste del golfo Θερμαικός. Esta región la habitó el pueblo tracio prehelénico de los βοττιαίοι. Durante los primeros tiempos históricos, con la llegada de los macedonios, este pueblo se trasladó a una región de la Chalkidikí occidental que se llamó Βοττία. De acuerdo con la tradición, pero también sobre la base de datos culturales concretos comunes a los dos pueblos, los βοττιαίοι vinieron de Creta en torno al 1400 a.C., cuando los micénicos dominaban la isla. A pesar de la existencia de un asentamiento primitivo en el Bronce Reciente, la región conoce su apogeo en los tiempos helenísticos. Míesa presenta un importantísimo conjunto de tumbas macedónicas. La tumba macedónica, en la mayoría de las ocasiones, es familiar: lo demuestran sus reparaciones, sus modernos añadidos o, muy raramente, sus epigrafías. Sus fachadas, semejantes a fachadas de templos dóricos o jónicos, estaban adornadas con pinturas que se aplicaban sobre un mortero blanco que cubría todas las superficies. Para las decoraciones, tanto interiores como exteriores, se utilizaba la técnica del fresco, pero en ocasiones se utilizaba la técnica mixta de fresco y témpera. El mármol era escaso en Macedonia por lo que solo se utilizaba en determinadas partes de la tumba: las puertas, los umbrales, los lechos, las mesas de ofrendas y los sarcófagos que contenían las urnas con los huesos del difunto. El resto era de piedra de poros. El difunto era quemado sobre una pira fuera de la tumba, durante la celebración de un determinado ritual, junto con ricas ofrendas (ricos vestidos, armas, joyas y coronas). Después del final de la ceremonia, la tumba se cubría con tierra formando un túmulo circular que se plantaba a su alrededor con árboles, para formar un bosquete, pero una parte se dejaba sin plantar para poder llevar a cabo otros enterramientos, de forma que el túmulo se agrandaba continuamente. La cámara funeraria era, en líneas generales, una imitación de una habitación para banquetes con sus correspondientes lechos en donde, en la otra vida, el difunto compartiría sus viandas y bebidas con los dioses. Los diseminados restos arqueológicos por los alrededores de Míesa dan muestra de una ciudad macedonia muy dinámica que se desarrolló particularmente en el tiempo de los reyes macedonios pero que continuó con buen rumbo en los siglos posteriores. La ciudad era casi costera, ya que el golfo Thermaikós cubría en la antigüedad el lago de Γιαννίτσα que se desecó en el siglo XX, y se encontraba en un lugar de enlace de la vía que unía Aigés con Veria, Édesa y Pela. En este espacio se instalaron las grandes tumbas de los leukadios (a lo largo de esta vía) y el Ninfeo, cerca de Náousa, que se identifica con la escuela de Aristóteles. El núcleo de la ciudad se organizó en los tiempos de Filipo II y se desarrolló particularmente en la época de Alejandro Magno y los Diádocos pues se aprovechó de los beneficios económicos de las campañas asiáticas de los macedonios. Las esporádicas excavaciones realizadas hasta el momento han servido, no obstante, para localizar el centro público de la ciudad y los límites de la ciudad helenística. Su frontera norte la constituyen las tumbas macedónicas del Juicio y de Λύσων y Καλλικλής, el límite SO está al sur del teatro y del pueblo de Κοπανός y como límite este se considera el cementerio de época clásica y helenística en el lugar llamado Καψούρα hacia el pueblo de Χαρίεσσα. En el lugar denominado Τσιφλίκι, como se llama también la colina que se alza al sur del pueblo de Λευκαδία, hay restos de los últimos años de la época romana y de los tiempos paleocristianos que dan fe de la constante ocupación de los alrededores de Míesa hasta esa última fecha.

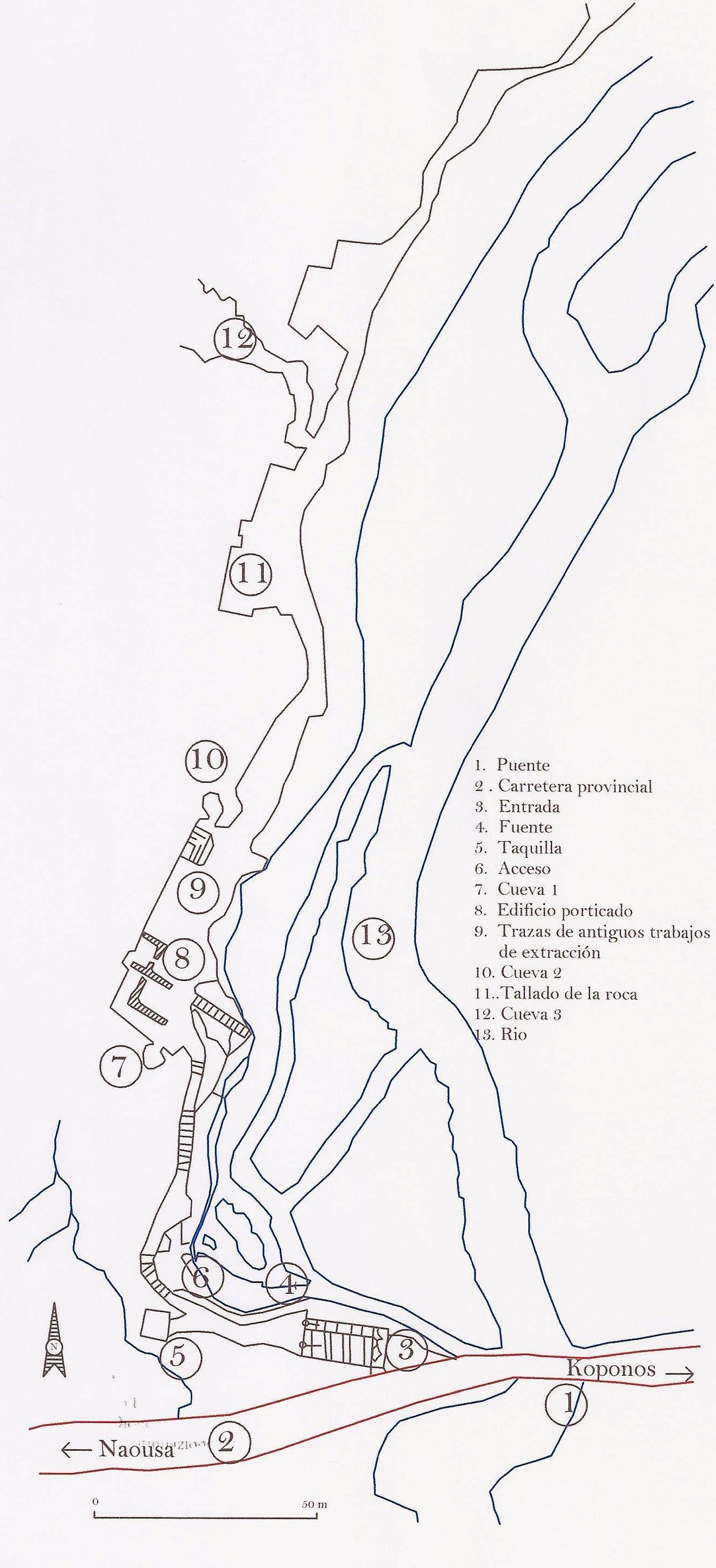

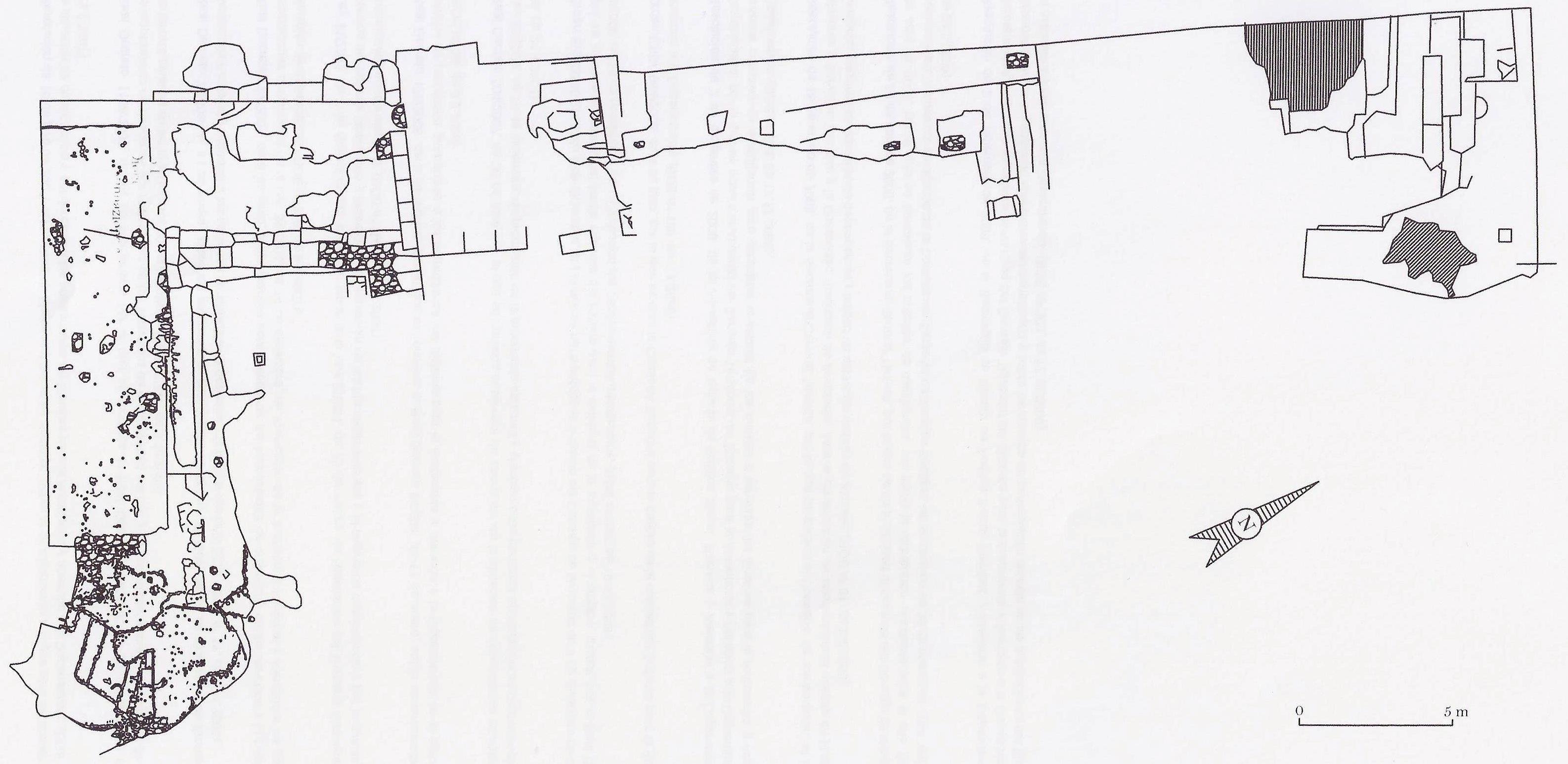

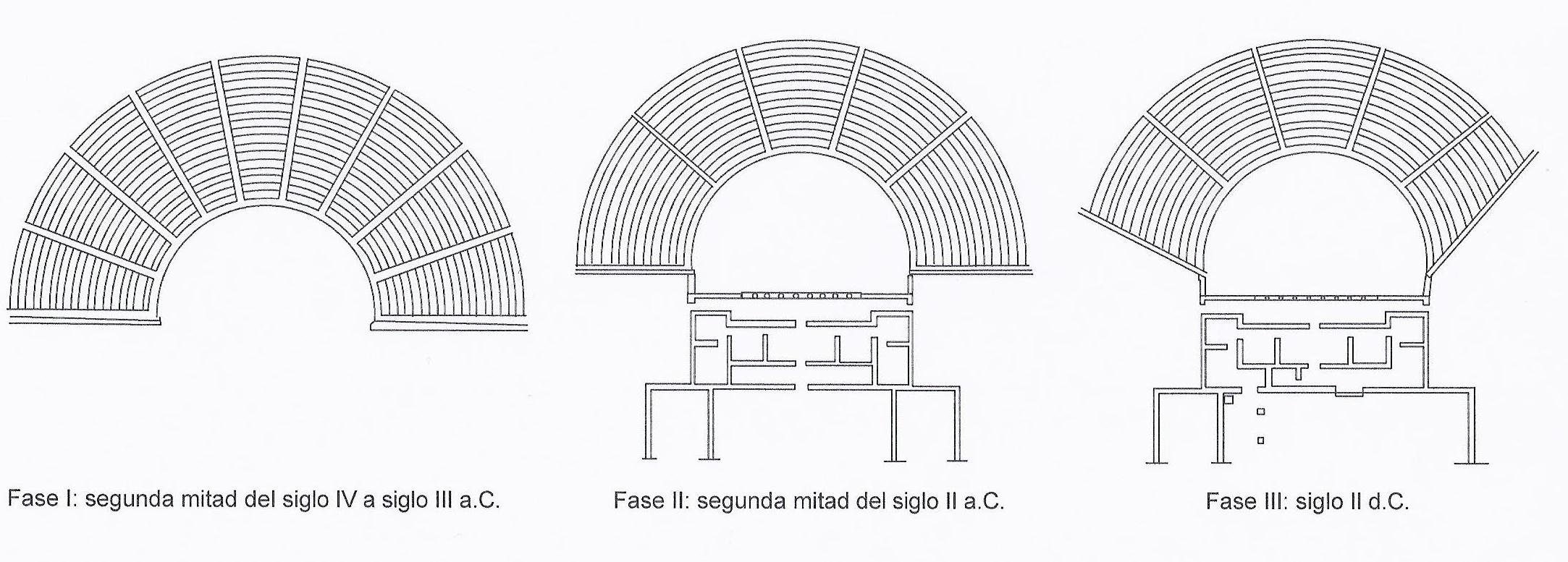

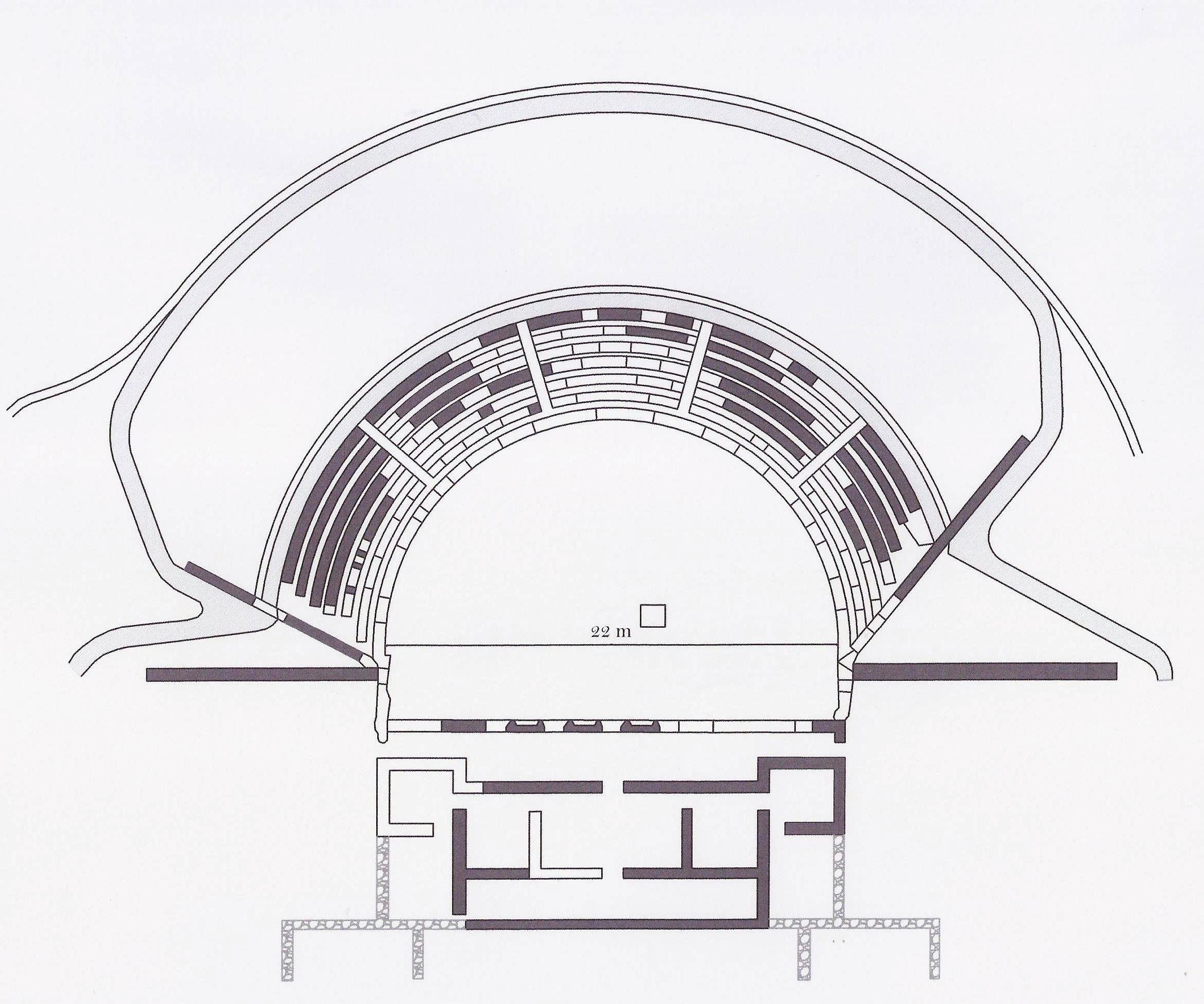

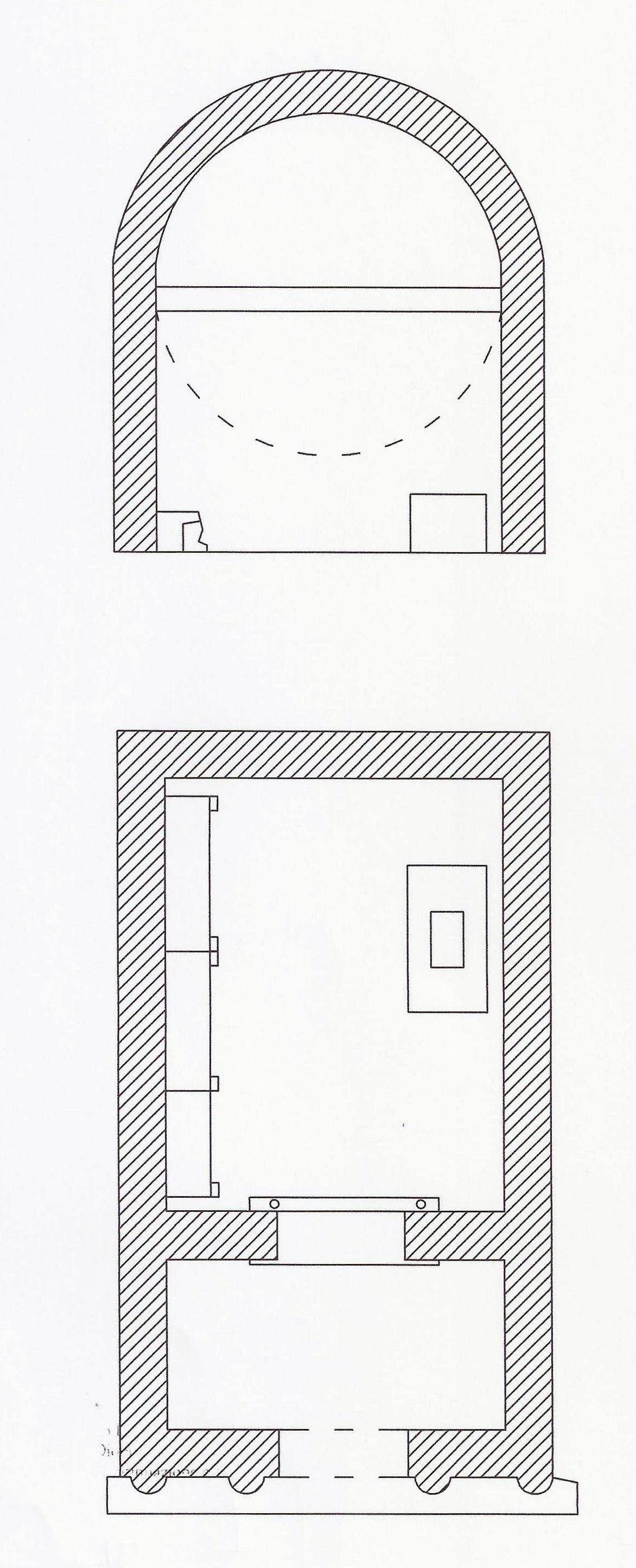

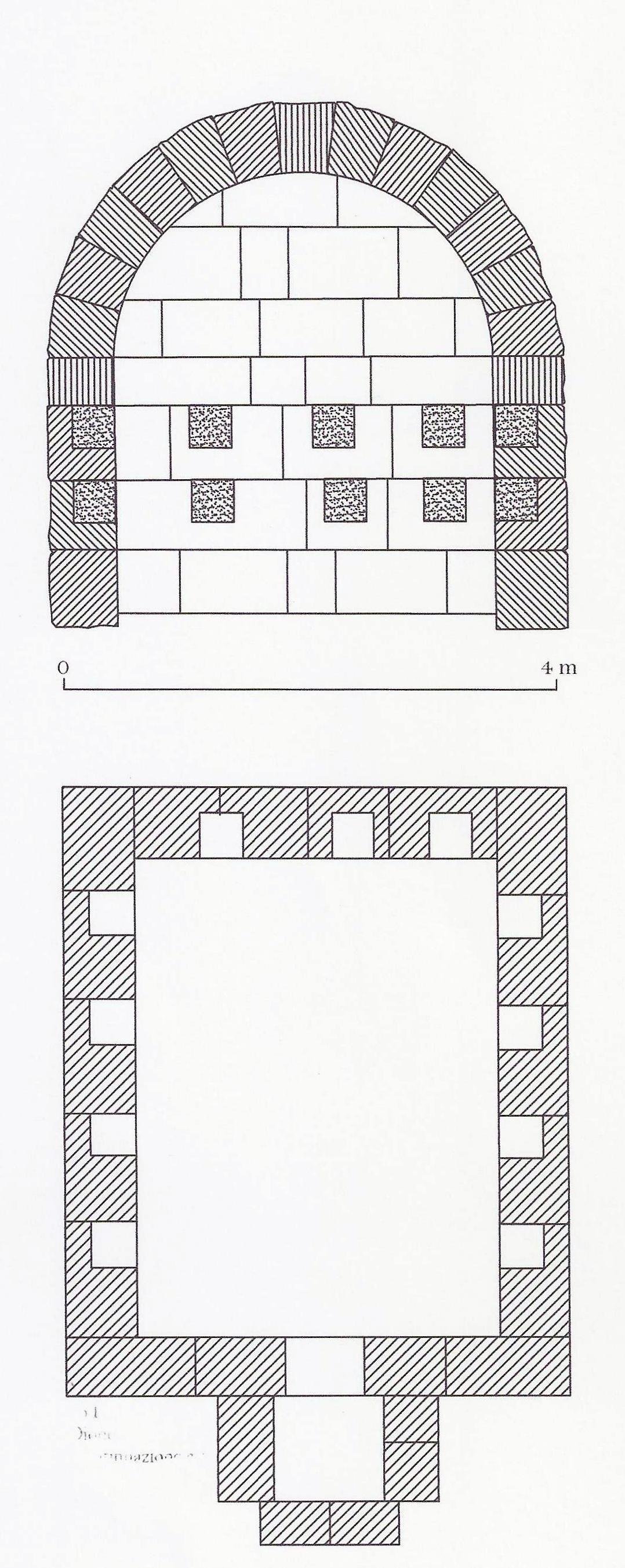

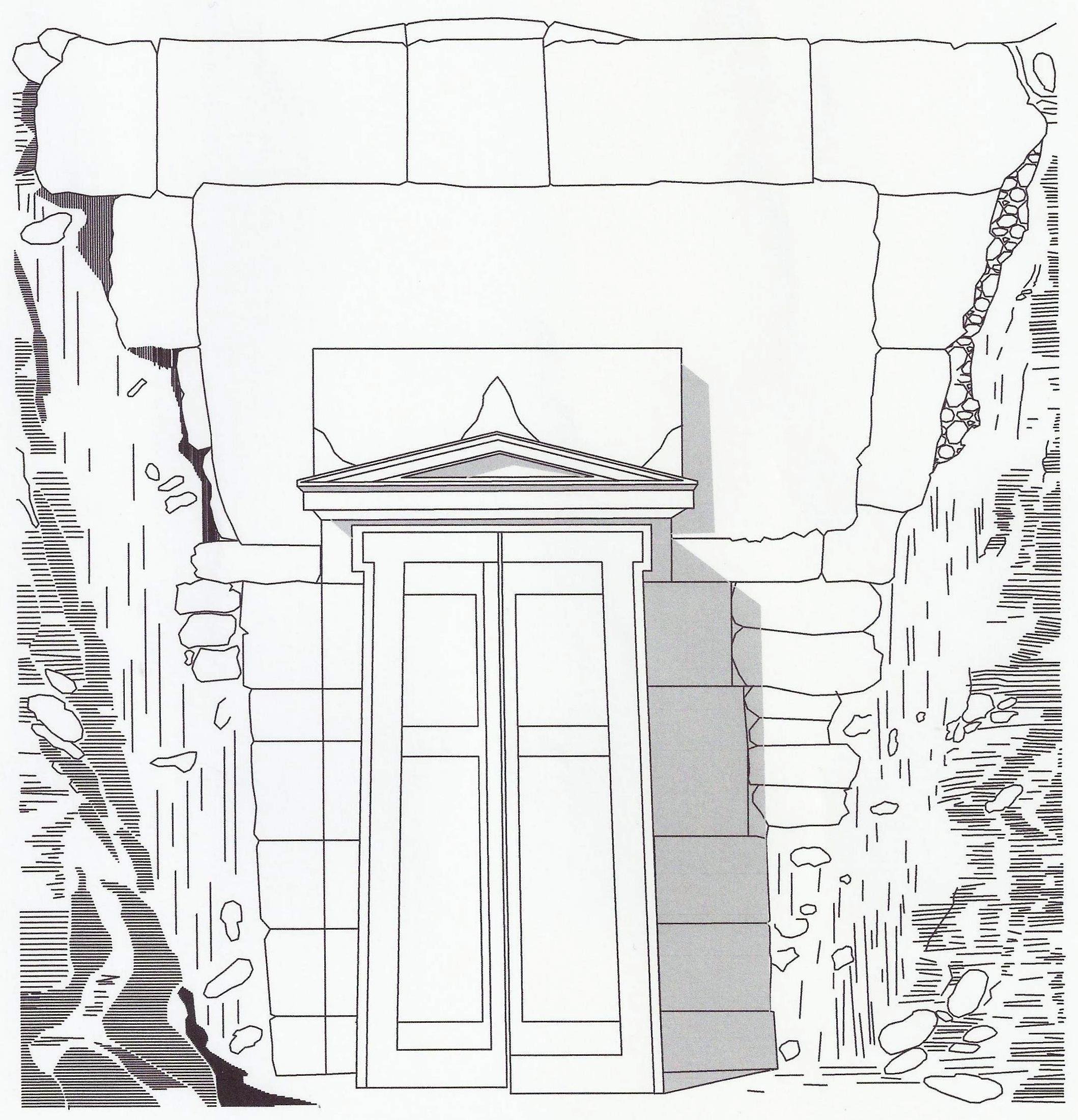

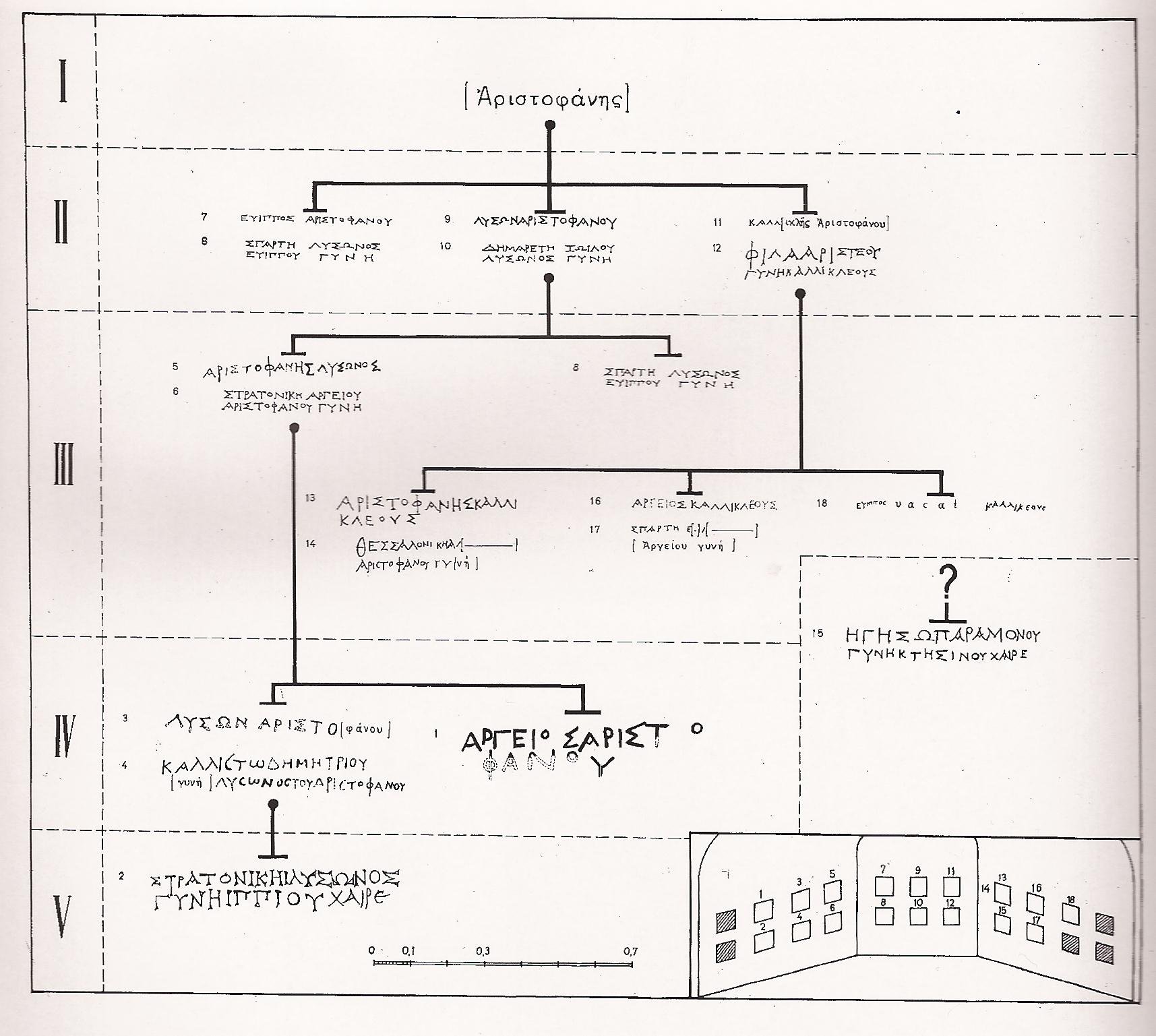

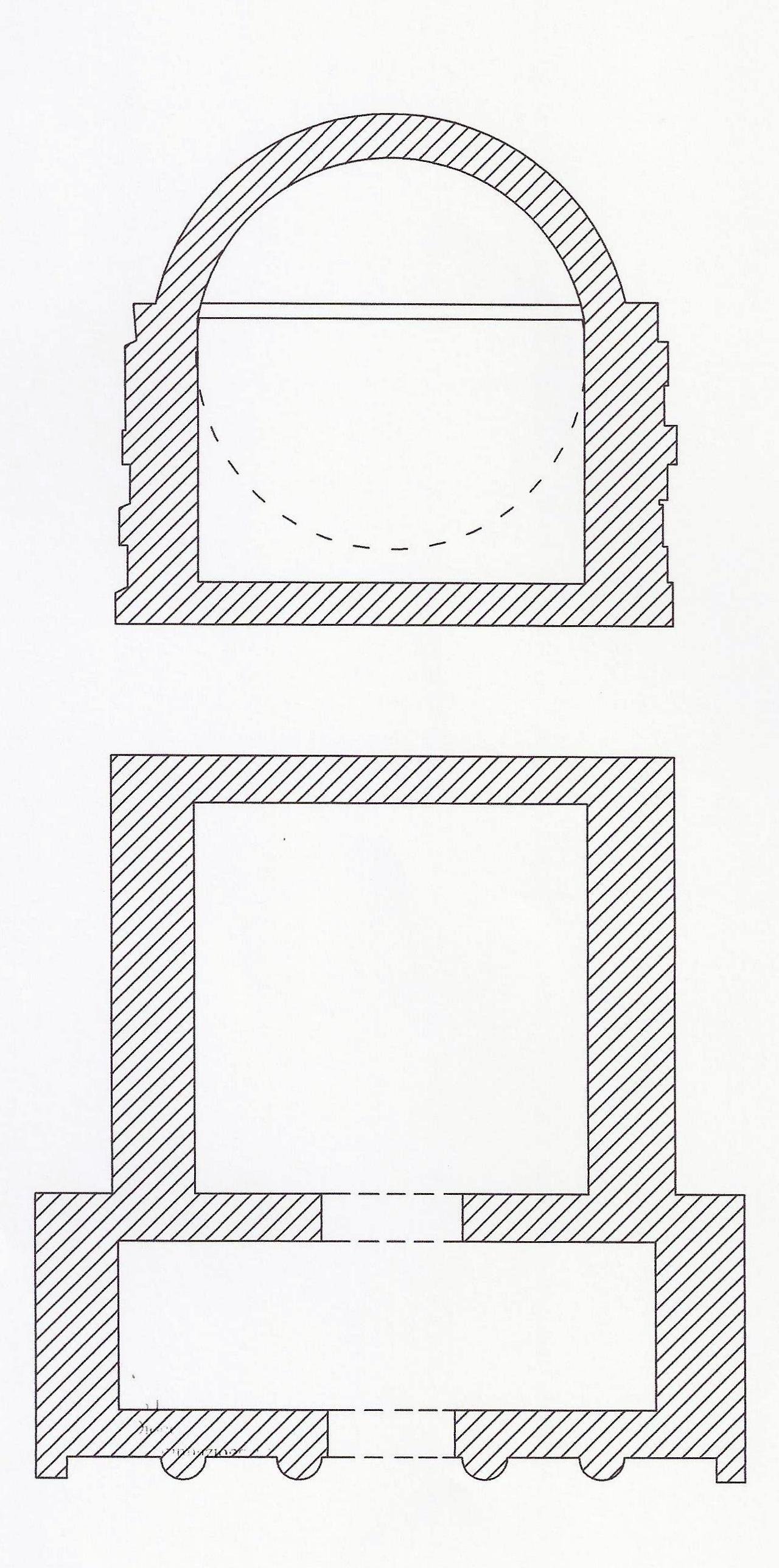

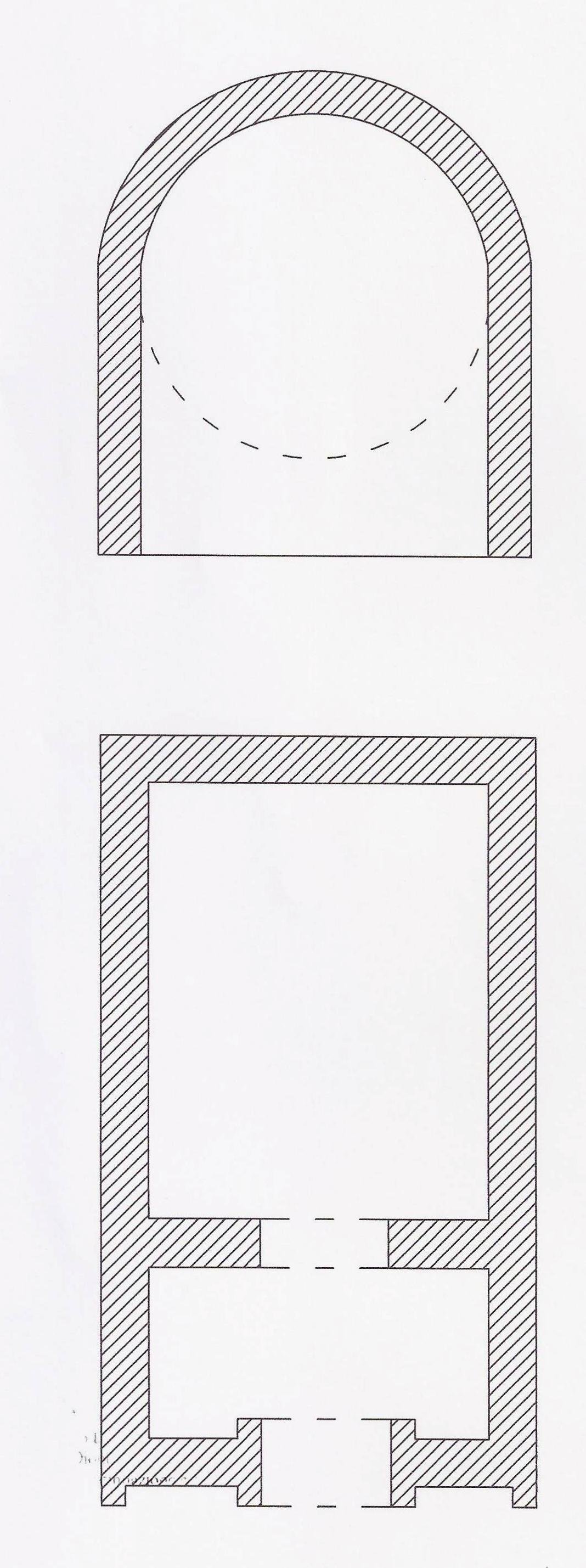

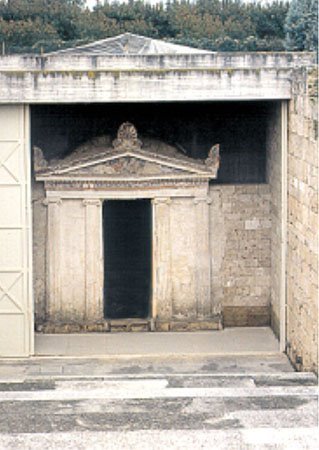

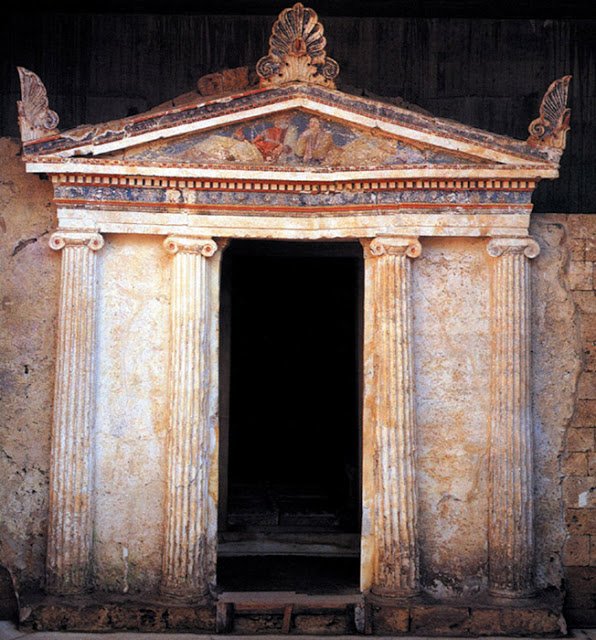

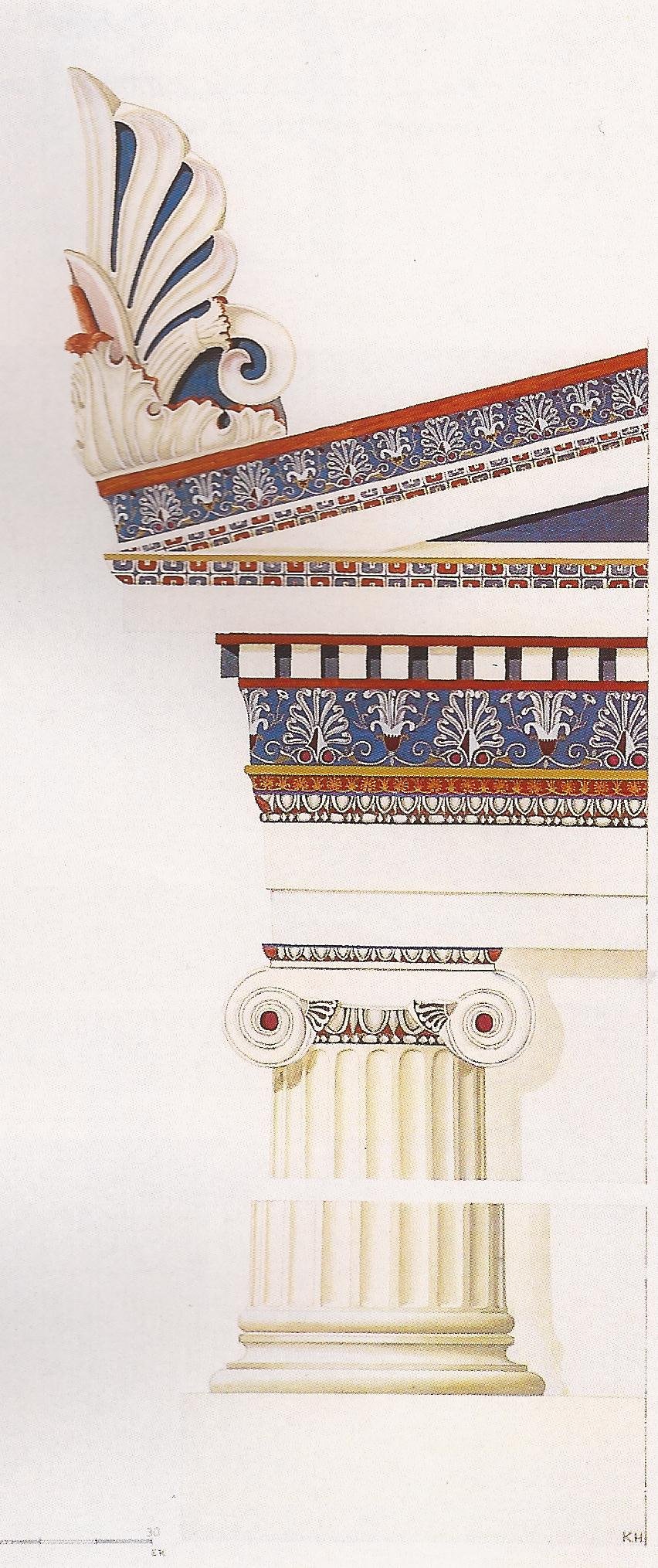

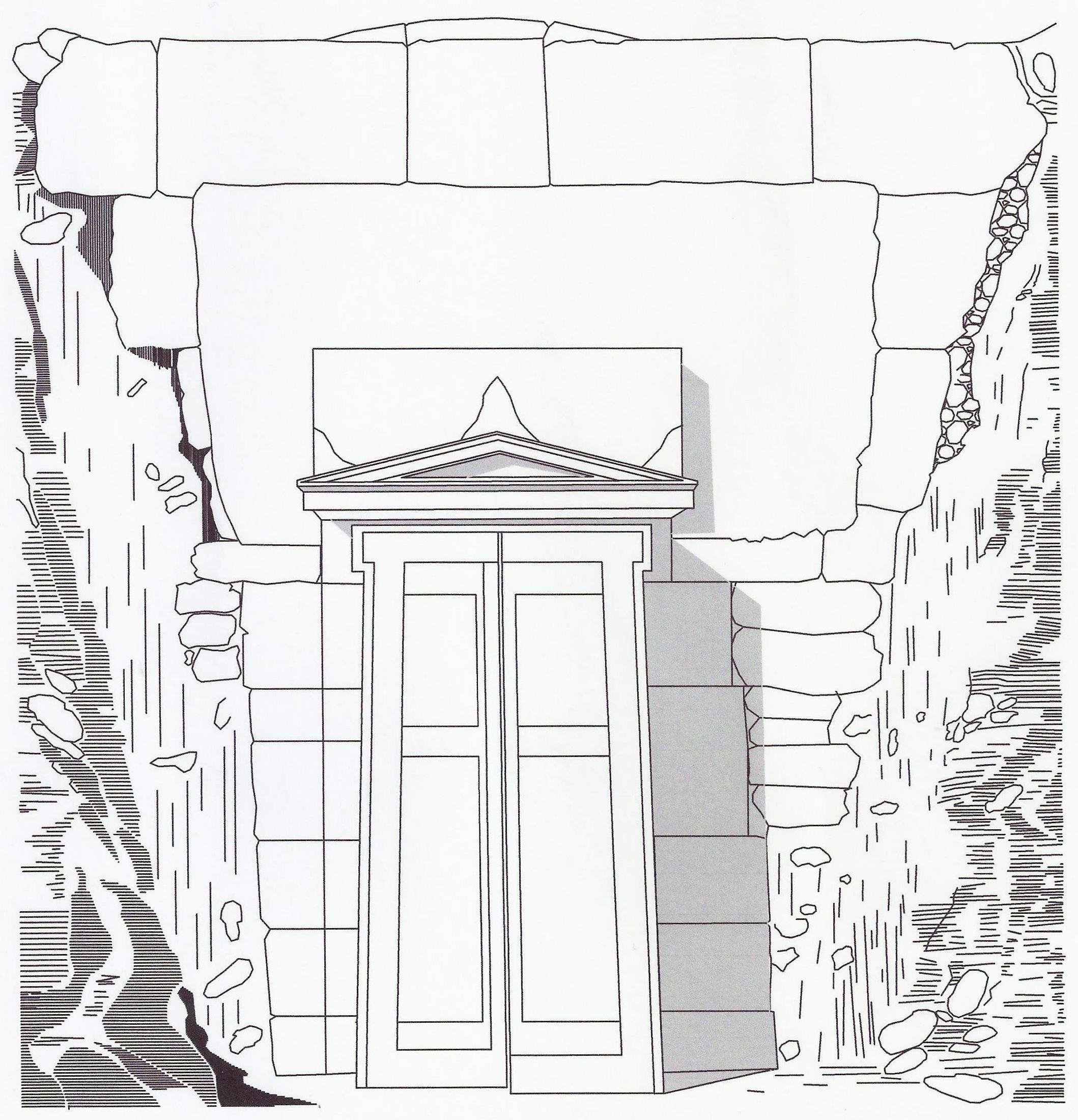

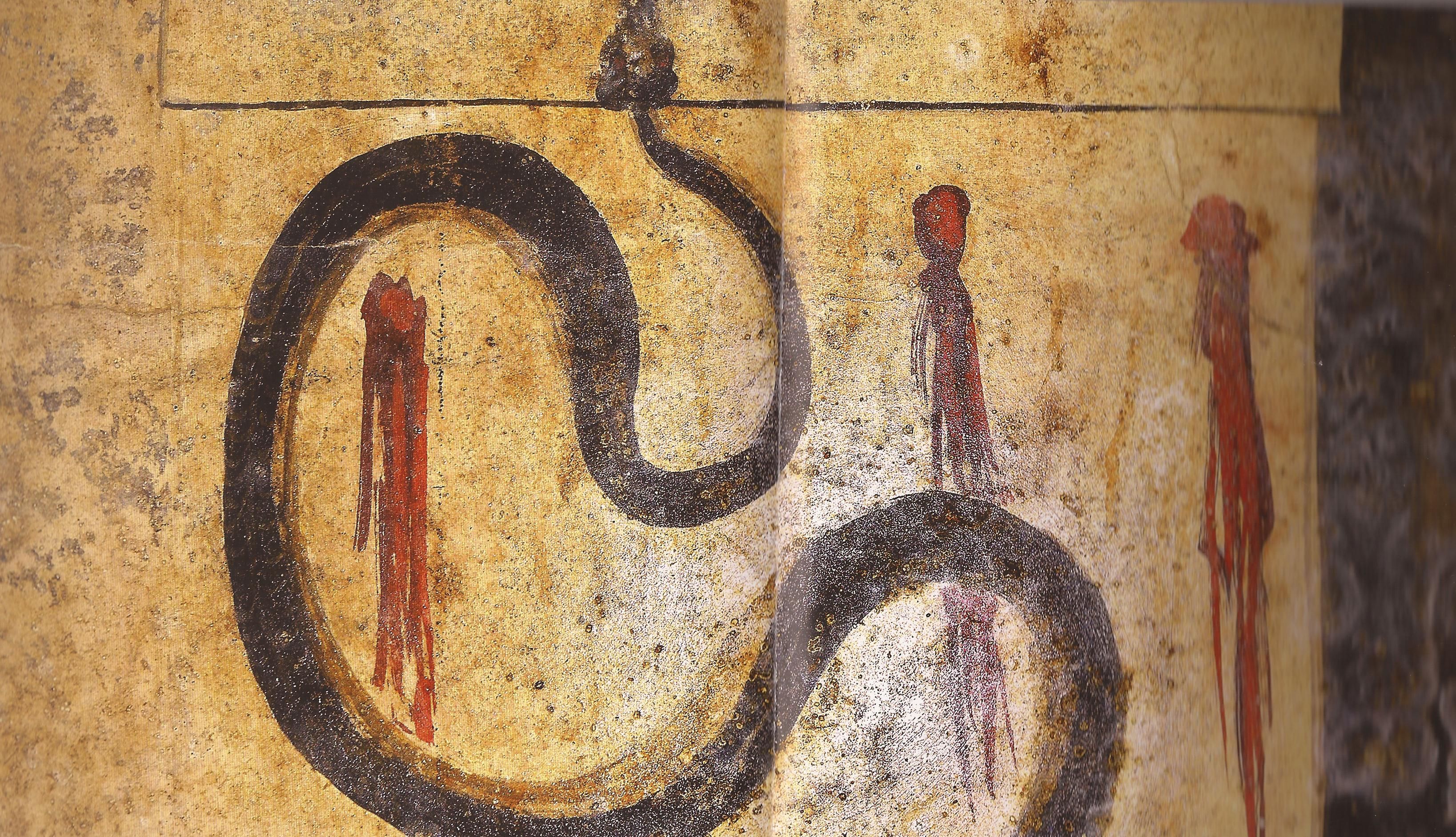

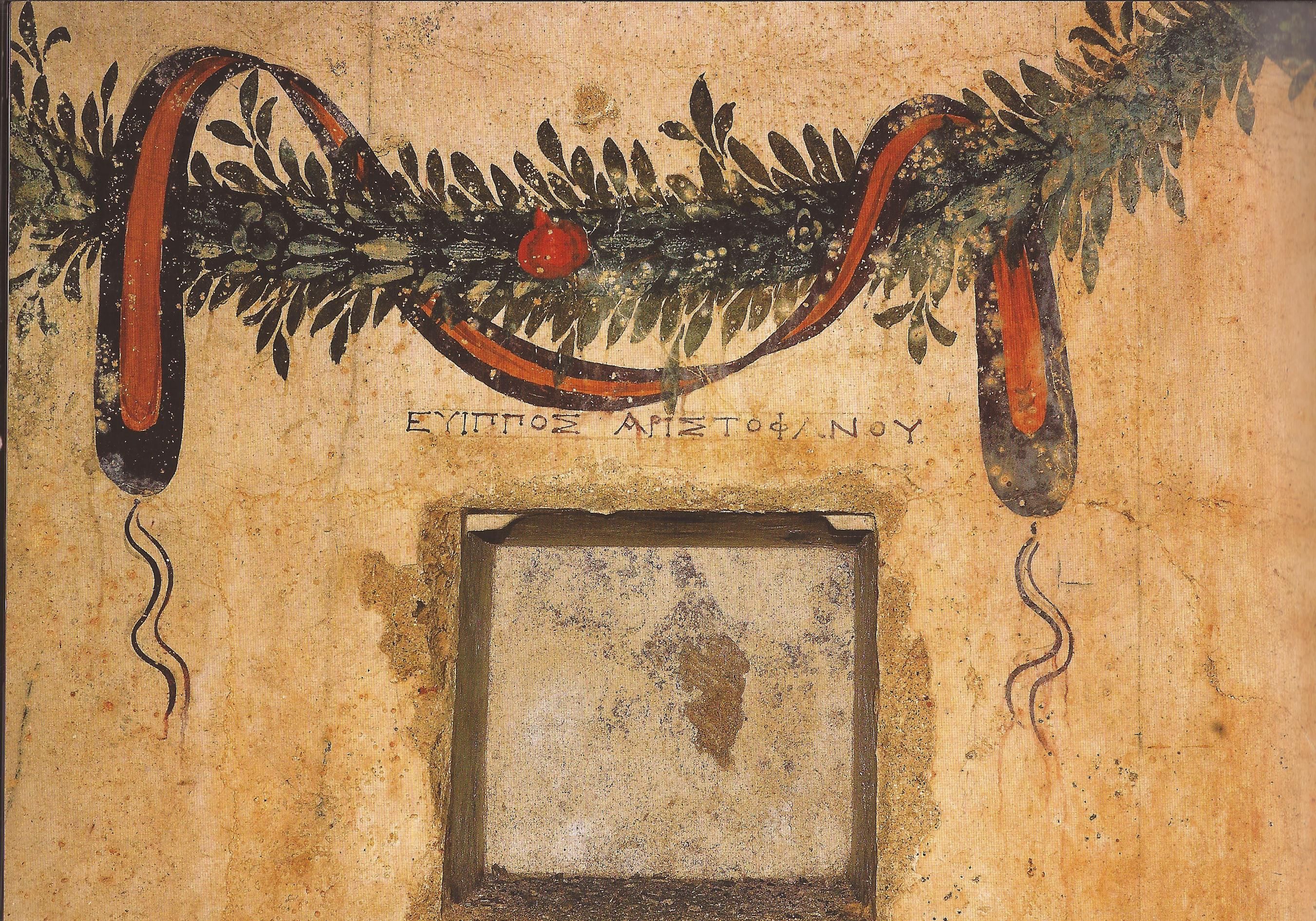

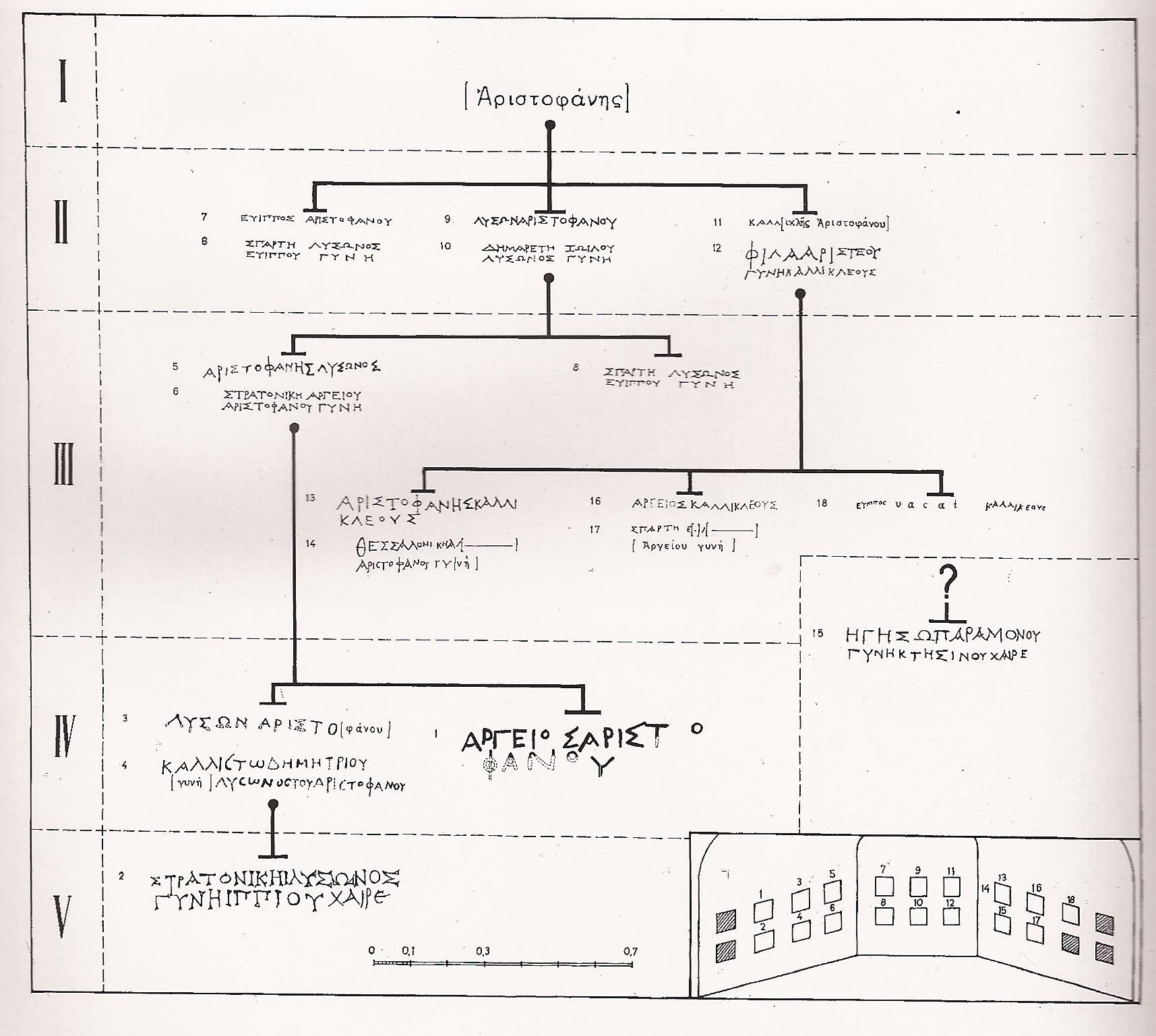

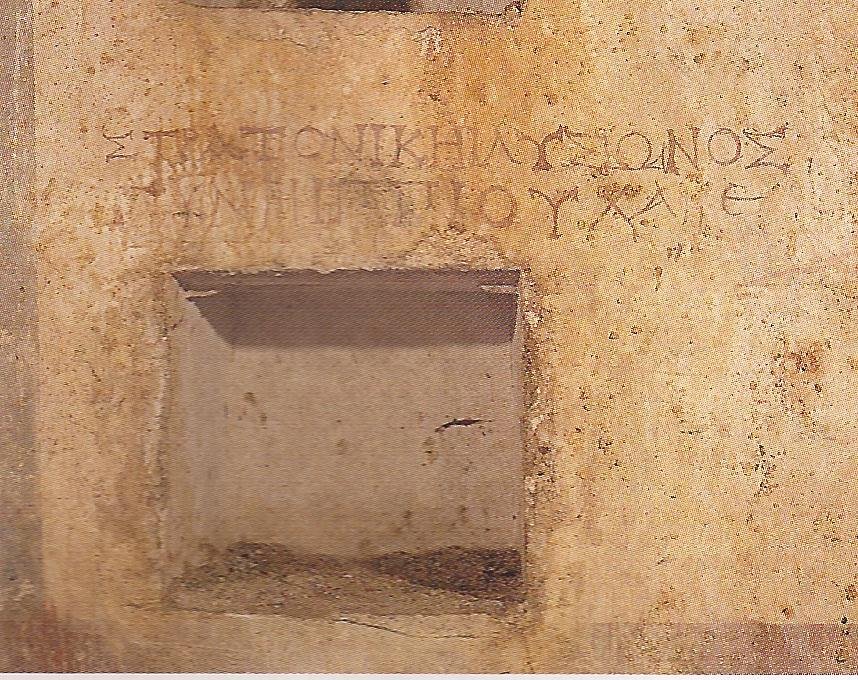

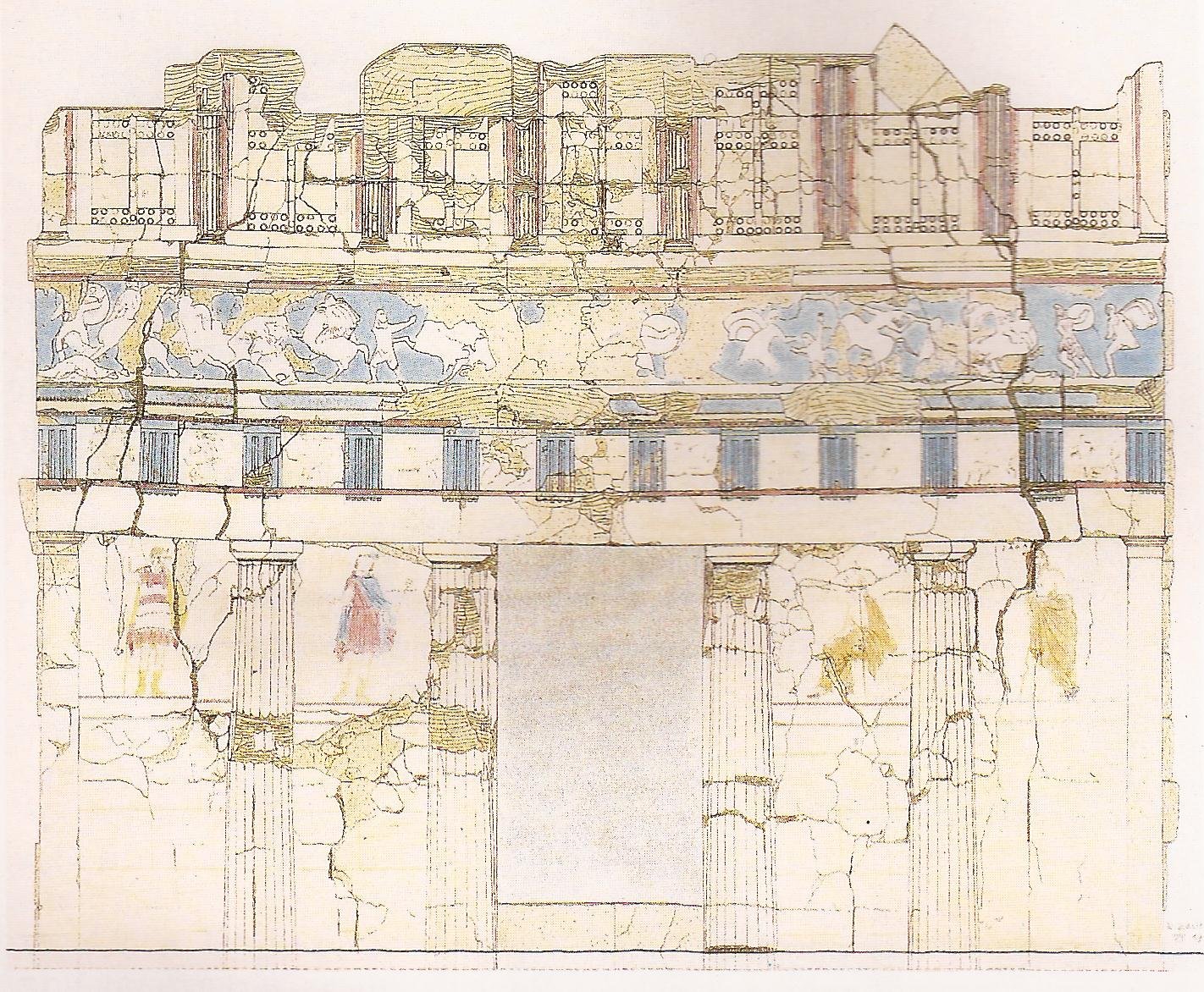

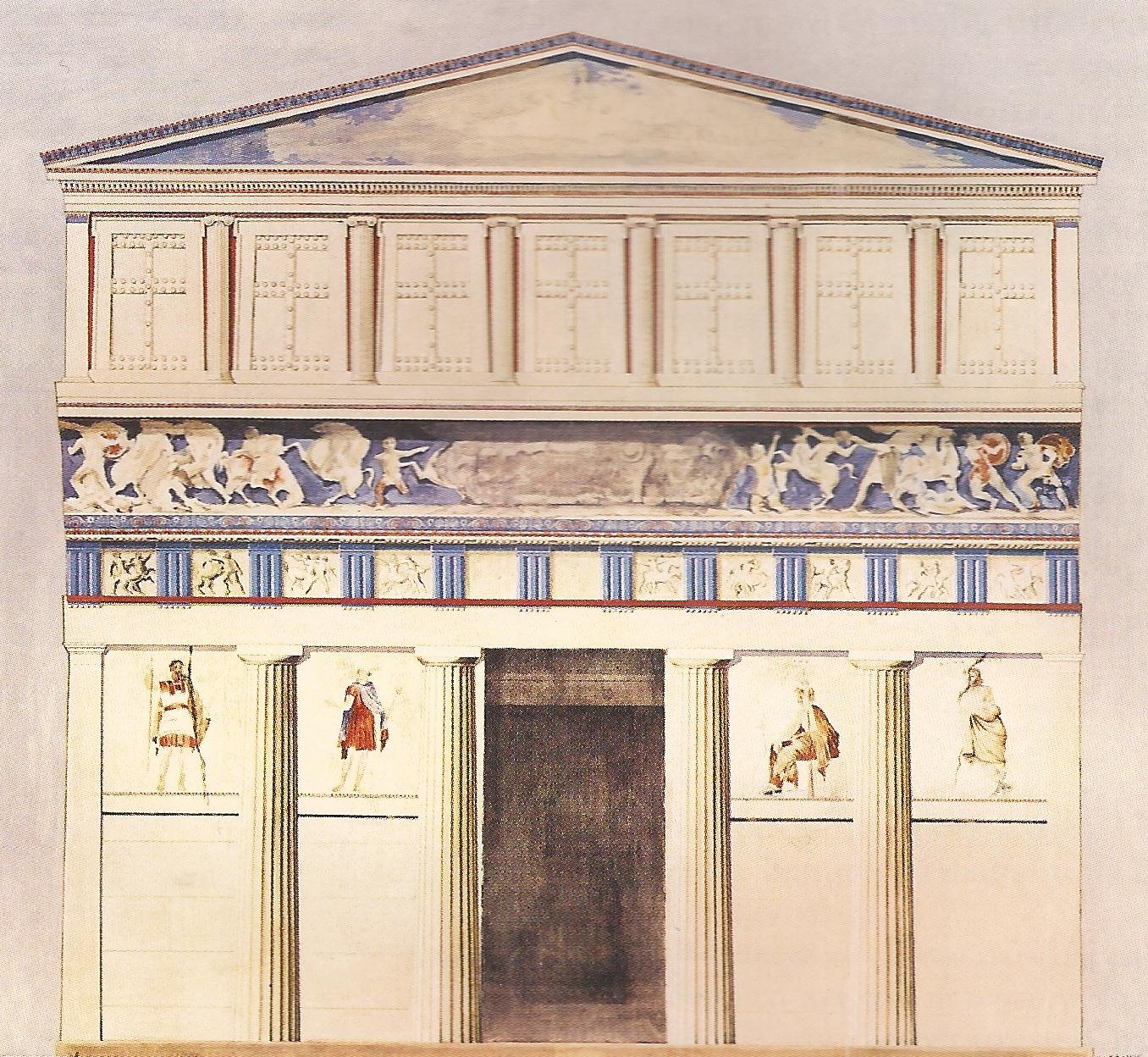

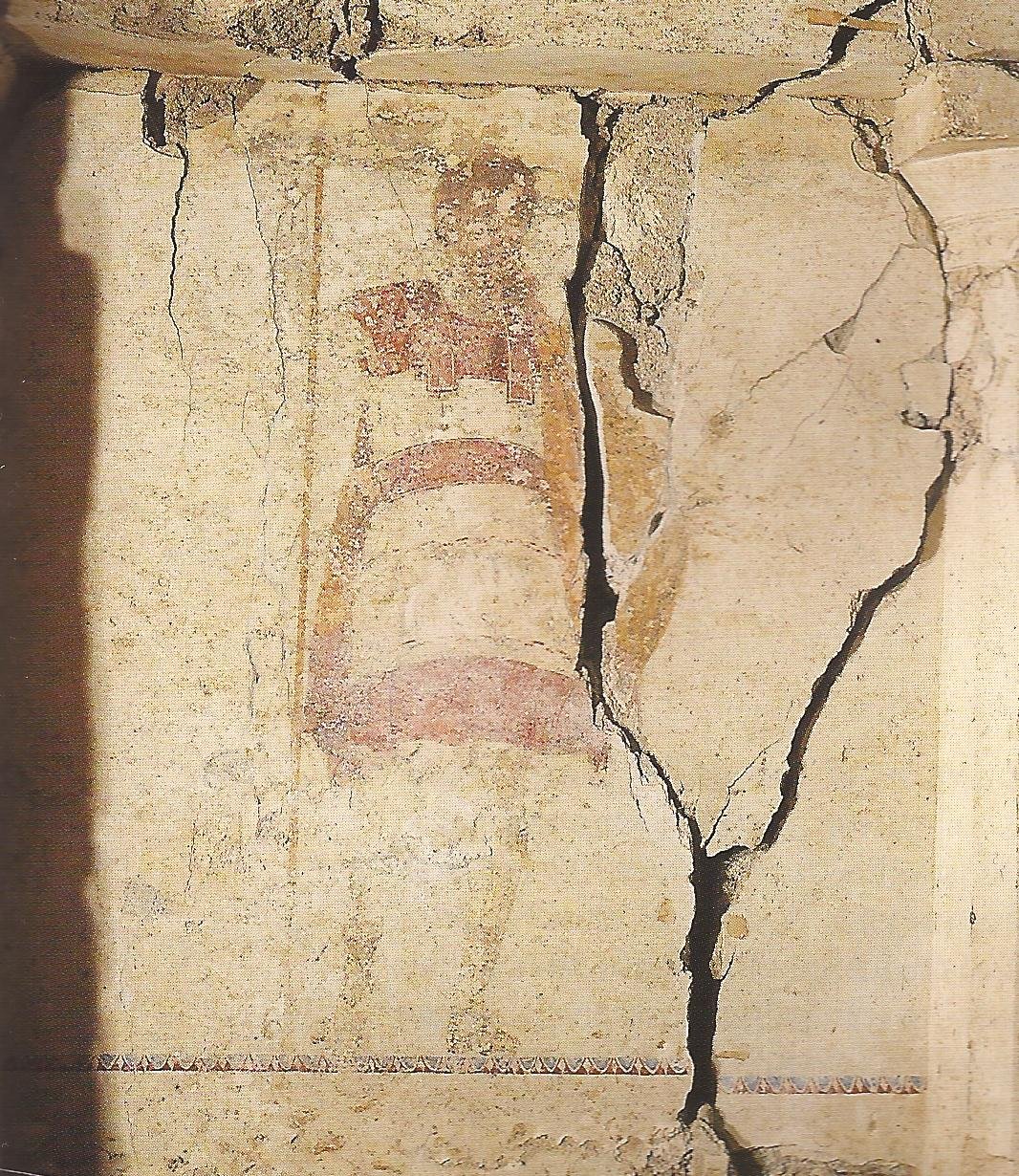

El sitio arqueológico de Míesa había sido ya localizado en el siglo XIX por el viajero francés Delacoulonche y el arquitecto danés Kinch, pero ha sido objeto de excavaciones sistemáticas solamente a partir de 1950. Concretamente, la identificación de la ciudad se debe al arqueólogo Φ. Πέτσα, que ha trabajado durante muchos años en la región. La ciudad es referida en las obras de antiguos escritores como Ptolomeo o Plinio. Cerca de Náousa se encuentra el Santuario de las Ninfas (23) que pasó a la historia por ser el lugar en donde enseñó el filósofo Arístóteles al joven Alejandro entre los años 343 a 340 a.C. Después de estos tres años, y cuando Alejandro contaba con 16 años, el futuro rey tuvo que regresar a Pela para ejercer funciones de regente cuando su padre se encontraba en Périntho y Bizantio. El Ninfeo se encuentra en un maravilloso lugar lleno de vegetación y de fuentes de agua, al oeste del pueblo de Κοπανός. Se conservan la cueva y los restos de los pórticos y del sombreado paseo de la escuela real. Plinio nos habla de las tres cuevas naturales que había en el lugar. Muchos años antes de que el lugar se convirtiera en escuela, existía el Ninfeo, un santuario en honor de las Ninfas, protectoras de la naturaleza, las fuentes y los bosques. En el lugar también se rendía culto a Pan y a Artemisa. Parece que estuvo en funcionamiento desde el siglo VIII a.C. Entre dos cuevas naturales (7 y 10) se excavó verticalmente la roca y se construyó pegado a ella una columnata jónica que conformaba un pórtico en forma de L (8) de unos 50 x 5 m. En la roca pueden verse los agujeros para el sostenimiento de las vigas del techo de la stoa. En el museo de Veria hay un trozo de la decoración de terracota del techo de la stoa. Un paseo de unos 80 m más al norte conduce a una tercera cueva (12). El núcleo del centro público de la antigua ciudad está ubicado en la finca de Κοπανός llamada Μπελοβίνα, donde una investigación sistemática empezó en la década de los 90 y aún continúa. En 1992 se descubrió en el extremo SO de las excavaciones el teatro (18) de Míesa y se excavó de forma discontinua entre los años 1993 – 1995, 1998, 2007 – 2008 y 2011 – 2013. Presenta una forma particular como resultado de una simbiosis entre un teatro griego y un teatro romano, como nos indica Vitrubio. La investigación arqueológica ha llegado a la conclusión de que el teatro se construyó en tres fases en la que la más antigua pertenecería a finales de la época clásica o principios de la helenística. Después de mediados del siglo II a.C. se construyó un nuevo teatro con una escena de piedra, quizás más pequeño que el primitivo. Su destrucción parcial después de un terremoto, probablemente en el siglo II d.C., condujo a la reparación de una parte de la escena y a la construcción provisional de muros de sostenimiento cimentados sobre la roca natural. El teatro funcionó hasta el siglo IV d.C. Su cávea semicircular se desarrolla en una ladera natural con vista panorámica a la llanura. Tiene 17 filas de gradas, divididas en cinco sectores, y su capacidad aproximada era de 1.500 espectadores. En las primeras siete filas se conserva el material pétreo de aportación para la formación de las gradas mientras que en el resto de la cávea puede verse solamente el tallado de la roca para la recepción posterior de los bloques de piedra. La orquestra tiene forma de herradura de 22 m de diámetro. Más abajo, al NE del teatro, se extienden los restos arquitectónicos de pórticos y otros edificios del centro público de la ciudad, que pertenecen a los tiempos helenísticos. El más impresionante sector del conjunto es un espacio techado que presenta en la cara interior de su pared sur una configuración de semicolumnas, creando dentro del espacio la imagen de una falsa fachada. Al oeste, un plano inclinado lleva a un pórtico con columnata dórica y habitaciones cuadrangulares, en dos de las cuales se encontraron suelos empedrados con cantos rodados, parecidos a los de Pela y Vergina. Inmediatamente al norte del espacio techado de las semicolumnas ha aparecido un pequeño templete que parece tenía finalidades de culto. En la parte oeste del yacimiento ha sido excavado un gran edificio porticado con forma de L. En su esquina NO salieron a la luz cuatro habitaciones cuadrangulares que se comunican cada dos de ellas con un vestíbulo común. La configuración de estos espacios y los objetos encontrados en ellos, permiten identificarlos como salas de banquetes, con una capacidad para colocar siete lechos en cada uno de ellos. Podemos quizás suponer que los edificios que han aparecido hasta ahora formaban parte de un santuario que quizás estaba dedicado a Asclepio, única deidad de la que se tienen referencias en Míesa. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que los restos arquitectónicos pertenezcan a edificios del ágora. Se han descubierto también cementerios organizados en los lugares denominados Ρουντίνα, donde se han encontrado un conjunto de tumbas talladas del periodo helenístico, y Καμάρα, donde han salido a la luz tumbas de cista de los siglos VI a IV a.C. En la región de Míesa se han encontrado 7 tumbas macedónicas (4 en buen estado de conservación) todas ellas saqueadas en la antigüedad. De los monumentos más impresionantes y mejor conservados de la antigua Míesa es la Tumba macedónica de los anthemia (2). Se construyó en las cercanías de la antigua vía que conectaba Míesa con la capital del reino macedonio, Pela, al igual que otras tumbas parecidas de las cuales la más cercana es la del Juicio (150 m al este). La Tumba de los anthemia está datada como perteneciente a la primera mitad del siglo III a.C., es decir, es contemporánea de la tumba macedonia de Kinch, que además se encuentra en la misma región. Se trata de un monumento funerario subterráneo, el cual, después de la finalización del enterramiento del difunto y de los correspondientes ritos de purificación, se cubrió con un túmulo de 2,5 m de altura y de 15 a 17 m de diámetro. La tumba tiene dos cámaras y una fachada (5,25 x 6,25 m) recubierta de mortero blanco, semejando mármol, en forma de templo con cuatro semicolumnas jónicas. Su entrada se cerró con seis bloques de piedra de poros. A ella no conducía ningún dromos. En su frontón, de un metro de altura, se conservan bellos frescos que representan a una pareja madura tendida en un diván de banquete. Las dos figuras están vestidas con ricas túnicas. El hombre agarra la llave de un templo, por lo que se supone que tiene relación con alguna importante figura sacerdotal, o bien se trata del dios Plutón. El frontón está coronado por tres anthemia en relieve con intensos sombreados. El estrecho vestíbulo de la tumba (2 x 4,08 x 5,14 m de altura) estaba pintado de color amarillo intenso en la parte superior de los muros y con negro en la inferior, separándose las dos partes por bandas en blanco y negro. Una impresionante representación decora el techo del vestíbulo: seis anthemia se alternan con nenúfares sobre un fondo azul verdoso, que recuerda a flores navegando en la superficie de un lago. Quizás el artista que lo pintó quisiese representar algún paisaje del mundo subterráneo como, por ejemplo, el lago Acherousía. El vestíbulo estaba separado de la cámara mortuoria principal por una puerta de dos hojas de mármol de 3,5 m de altura y una anchura de 0,90 m, decorada con relieves. En el interior de la cámara (5,1 x 4,07 x 4,95 m de altura), a la izquierda, se encuentra un banco de piedra de poros y frente a él un sarcófago (1,6 x 0,86 x 0,60 m) de piedra, decorado con ramas de olivo, con una apertura en su centro (0,65 x 0,46 x 0,46 m) para recibir la urna, metálica o de madera, con los huesos del difunto. El techo de la cámara está cubierto con un mortero de color amarillo intenso, mientras que las paredes son monocromas y semejan a placas de mármol. Su parte inferior tiene color negro y su parte superior rojo oscuro. Ambas partes están separadas por una banda blanca. La tumba fue saqueada varias veces en la antigüedad, por lo que se encontraron muy pocos objetos en su interior, pero los suficientes para darnos una imagen de las ricas ofrendas que contenía. La más importante de éstas fueron los trozos de marfil, con decoración en relieve, del lecho mortuorio. Entre ellos la cabeza de un hombre de 6 cm de altura. La tumba fue descubierta por azar por traficantes de antigüedades el invierno de 1971 y fue excavada sistemáticamente por la arqueóloga Katerina Romiopoulou. Hoy está protegida por un tinglado que cubre parte del monumento, mientras que su entrada se ha configurado de forma adecuada para que pueda ser visitada con normalidad. El monumento funerario de Λύσων y Καλλικλής (4) es una de las cuatro tumbas macedonias más importantes de Leukadia, que se construyeron a lo largo de la vía que unía Míesa con Pela. De acuerdo con la cerámica encontrada durante las excavaciones y la personalidad de los difuntos, la tumba puede datarse de finales del siglo III a mediados del siglo II a.C. Es la más pequeña de todas las tumbas de Καπανός, pero destaca debido a la lista de nombres de su interior correspondientes a cinco generaciones de la misma familia, la familia de Aristófanes, cuyos nombres están inscritos con letras rojas sobre cubículos cuadrangulares que recorren en dos filas los muros de la cámara. La tumba está constituida por un estrecho vestíbulo y la cuadrangular cámara mortuoria con orientación N-S y entrada en el lado sur, la cual se cerraba con una puerta de dos hojas. Su fachada es muy sencilla, sin decoración, a excepción de un ligero frontón con relieves y acroteras. El vestíbulo tiene un techo plano y en sus dos muros están pintados respectivamente un hisopo y un altar, por el cual trepa una serpiente negra y amarilla con ojos rojos y lengua negra. En la parte superior de la entrada hacia la cámara hay una epigrafía con letras rojas con los nombres de los primeros enterrados: “Λύσωνος και Καλλικλέους των Αριστοφάνους”, es decir, de Λύσων y de Καλλικλής hijos de Αριστοφάνης. La cámara mortuoria (3,92 x 3,05 x 3,64 m de altura) dispone 22 cubículos en dos filas, 17 de los cuales habían recibido las cenizas y las ofrendas de los difuntos. La fila de arriba estaba destinada a los hombres y la de abajo a las mujeres. Sobre cada recinto estaba escrito el nombre del difunto con letras rojas. Las parástades jónicas, que parecen tridimensionales a causa de los sombreados, crean en el interior del monumento la impresión de un auténtico peristilo en el espacio al aire libre de un jardín. Una continua guirnalda de plantas con cintas y granadas (la granada se relaciona con el culto a Deméter) corona la parte superior del peristilo, mientras que en los dos tímpanos de los lados estrechos aparecen pintadas las armas que frecuentemente están relacionadas con las ofrendas de los guerreros: casco, espada, armaduras y dos escudos macedonios. De estos, uno tiene como emblema una estrella de ocho puntas y el otro es un simple escudo macedónico de bronce. La representación de las armas lleva a pensar que varios de los difuntos habían sido oficiales de la antigua Míesa, al menos los tres hijos de Aristófanes: Λύσων, Καλλικλής y Εύιππος. La viveza de los colores y la extraordinaria conservación de los frescos se debe al hecho de que al descubrirse el monumento no se retiró la capa de tierra que lo cubría y que le proporcionaba unas condiciones estables de humedad. El parecido de los frescos con el segundo estilo pompeyano da fe de las importantes relaciones del mundo helenístico con la Roma republicana. La tumba se descubrió por casualidad en 1942, y fue excavada por Χαράλαμπος Μακαρόνας y su completo estudio fue realizado por Stella Miller. Hoy solo pueden visitarla los especialistas con objeto de que no se altere el ambiente que conserva los frescos. Para la mejor conservación del monumento se construyó en 1999 un tinglado metálico que lo cubre. De las tumbas macedónicas más importantes y mejor conservadas de todas las que han salido a la luz hasta este momento es la Tumba del Juicio (1), una de las tumbas de la antigua Míesa construida a lo largo de la vía que unía la ciudad con Pella. Su nombre se debe a la representación pictórica, única en el arte antiguo, del tema del Juicio del difunto. Esta datada como del último cuarto del siglo IV a.C. y se distingue de otras tumbas macedonias por sus dimensiones monumentales y su impresionante fachada. El monumento pertenece al tipo de las tumbas macedonias de dos cámaras cubierta por un túmulo de 1,5 m de altura y 10 m de diámetro. Su fachada (8,68 x 8,60 m de altura) tiene dos pisos que combinan los estilos dóricos y jónicos dando la impresión de un antiguo edificio de dos pisos coronado con un frontón. El “primer piso” es de estilo dórico con cuatro semicolumnas (propileo tetrástilo con parástades en las esquinas) sobre las que se apoya una cornisa dórica, constituida por 12 triglifos y 11 metopas que conservan su policromía y que están decoradas con un tema muy conocido: la lucha entre centauros y lapitas. Una banda con goterones y una zona pintada con flores y hélices separan las metopas del friso jónico que aparece a continuación. El tema de la decoración es una batalla de los macedonios contra los persas en la campaña de Asia de Alejandro Magno y tiene la característica de que las formas que la componen están en relieve. Encima de la cornisa se alza el “segundo piso” de la fachada. Está constituido por seis pequeñas semicolumnas jónicas, de 1,46 m de altura, entre las que hay espacios conformados como falsas puertas. Su frontón tenía que disponer de decoración pintada según muestran los restos que se han conservado. Entre las extremas parástades y las semicolumnas dóricas que flanquean la puerta principal de la fachada hay cuatro cuadros pintados que muestran el juicio del difunto. El difunto guerrero es conducido por Hermes a los jueces del inframundo, Eaces y Radamantis, tema excepcionalmente extraño en la iconografía, pero conocido por el diálogo platónico de Gorgias. Parece que fueron dos los pintores que participaron en la decoración de la tumba. Al primero, se le atribuyen las figuras de Hermes y Eaces y al segundo las del difunto y Radamantis. El vestíbulo (2,12 x 6,5 x 7,7 m de altura) no dispone de representaciones pictóricas. A derecha e izquierda de la entrada a la cámara hay grabados dos escudos de 0,78 m de diámetro. La cámara mortuoria (4,82 x 4,90 x 5,25 m de altura), por la configuración arquitectónica de sus muros, recuerda mucho a las fachadas interiores de las casas de Pella y Delos. Azul oscuro, rojo y blanco son los colores utilizados en la cámara, mientras que volutas jónicas, rosetones y bandas decoran los diferentes elementos arquitectónicos. La tumba del Juicio se localizó accidentalmente en mayo de 1954 durante los trabajos de apertura de la carretera provincial y fue excavada por el profesor Φώτιο Πέτσα durante los años 1954 – 1964. Había sufrido importantes daños ya desde la antigüedad. Trabajos de conservación se desarrollaron en 1998 paralelamente con la excavación de Λ. Στεφανή. Hoy se encuentra en fase de terminación los trabajos para posibilitar la visita del monumento incluso para personas discapacitadas. La llamada Tumba de Kinch (3) fue la primera tumba de Κοπανός que se localizó a finales del siglo XIX y lleva el nombre del arquitecto danés K. F. Kinch, quien descubrió el monumento y lo estudió los años 1887, 1889 y 1892. Además de los planos, Kinch reprodujo la decoración de la tumba que se data de la primera mitad del siglo III a.C. A la entrada de la tumba conducía un dromos cuyas paredes estaban en parte excavadas en el suelo, en parte construidas con bloques de piedra de poros, y cubiertas de mortero blanco. La tumba presenta dos cámaras y dispone de techo abovedado en la cámara y plano en el vestíbulo. Estaba cubierta por un túmulo de tierra de 2,5 m de altura. Su fachada era de estilo dórico, sin disponer de columnas. Dos parástades con capitel flanquean la entrada que estaba obstruida con bloques de piedra y no con una puerta como era habitual. El arquitrabe dórico de la tumba está decorado con seis triglifos, pintados de azul oscuro, y seis metopas, pintadas de amarillo en la antigüedad. Sobre el arquitrabe había volutas jónicas. El vestíbulo y la cámara mortuoria quizás se comunicasen mediante una puerta de madera. Los muros interiores del monumento estaban cubiertos de mortero blanco sobre el cual se desarrollaba la decoración pictórica. En el vestíbulo (1,5 x 3,55 m), a una altura de 1,70 m, había una cornisa en relieve que estaba decorada con flores blancas, rojas y verdes sobre una banda roja. Los muros de la cámara (4,08 x 3,55 x 4,14 m de altura), hasta una altura de 0,7 m sobre el suelo, estaban pintados de color ocre y desde aquí hacia arriba de rojo oscuro, mientras que aún más arriba había una guirnalda de flores sobre un fondo azul. En el muro este había una representación pictórica que no se ha conservado. Representaba a un jinete macedonio sobre un caballo al galope que atacaba con su lanza a un soldado persa caído, el cual intentaba defenderse con su escudo. La tumba sufrió muchos daños debido a los trabajos de construcción de la línea férrea y fue cubierta de tierra. En 1970 – 1971 se llevaron a cabo trabajos por el Servicio Arqueológico con objeto de proceder a su restauración.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS