“Pélope es honrado con preferencia por los eleos entre los héroes de Olimpia, tanto como Zeus entre los demás dioses.” (Pausanias. La Descripción de Grecia. Libro V, 13,1.)

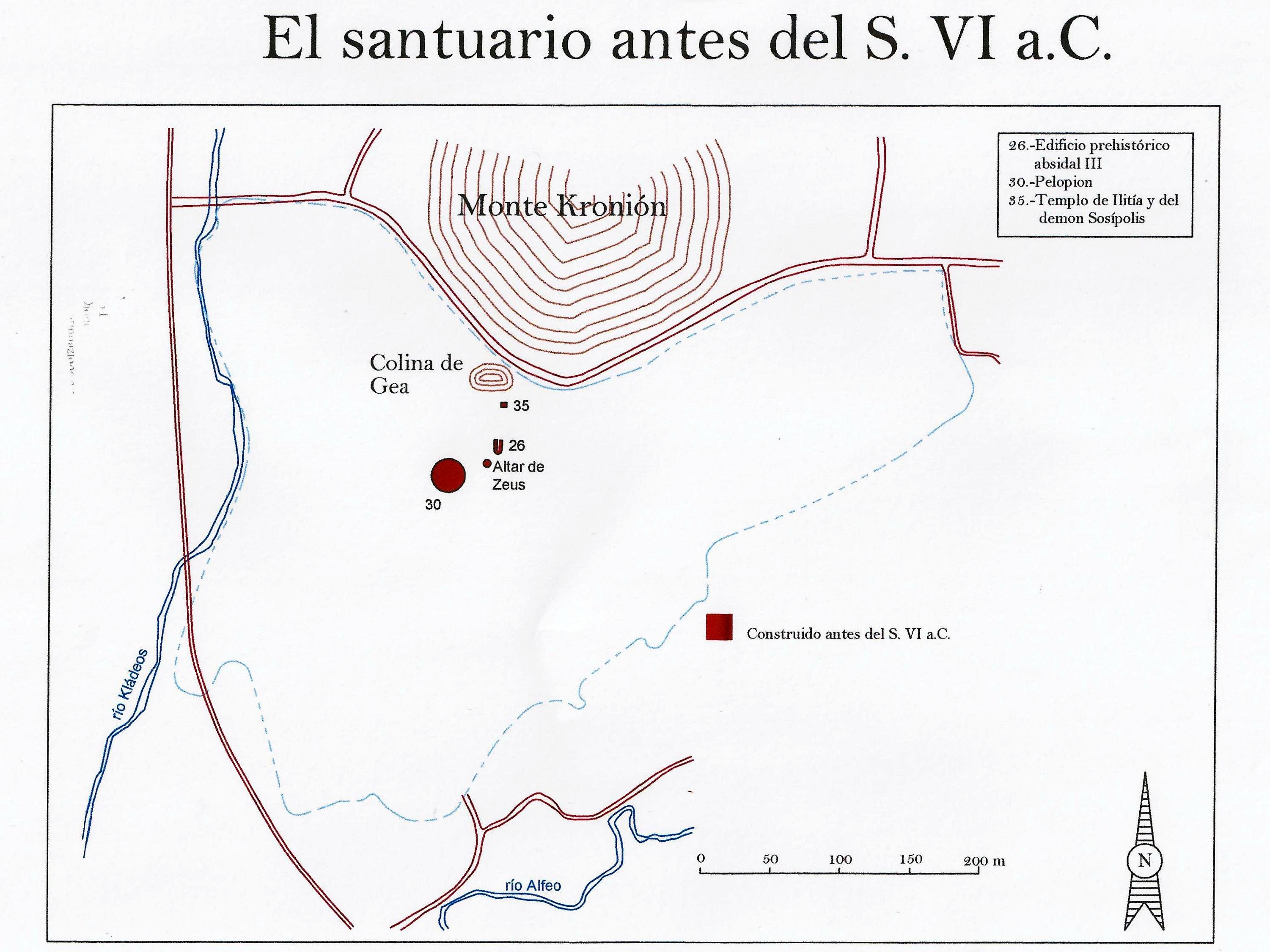

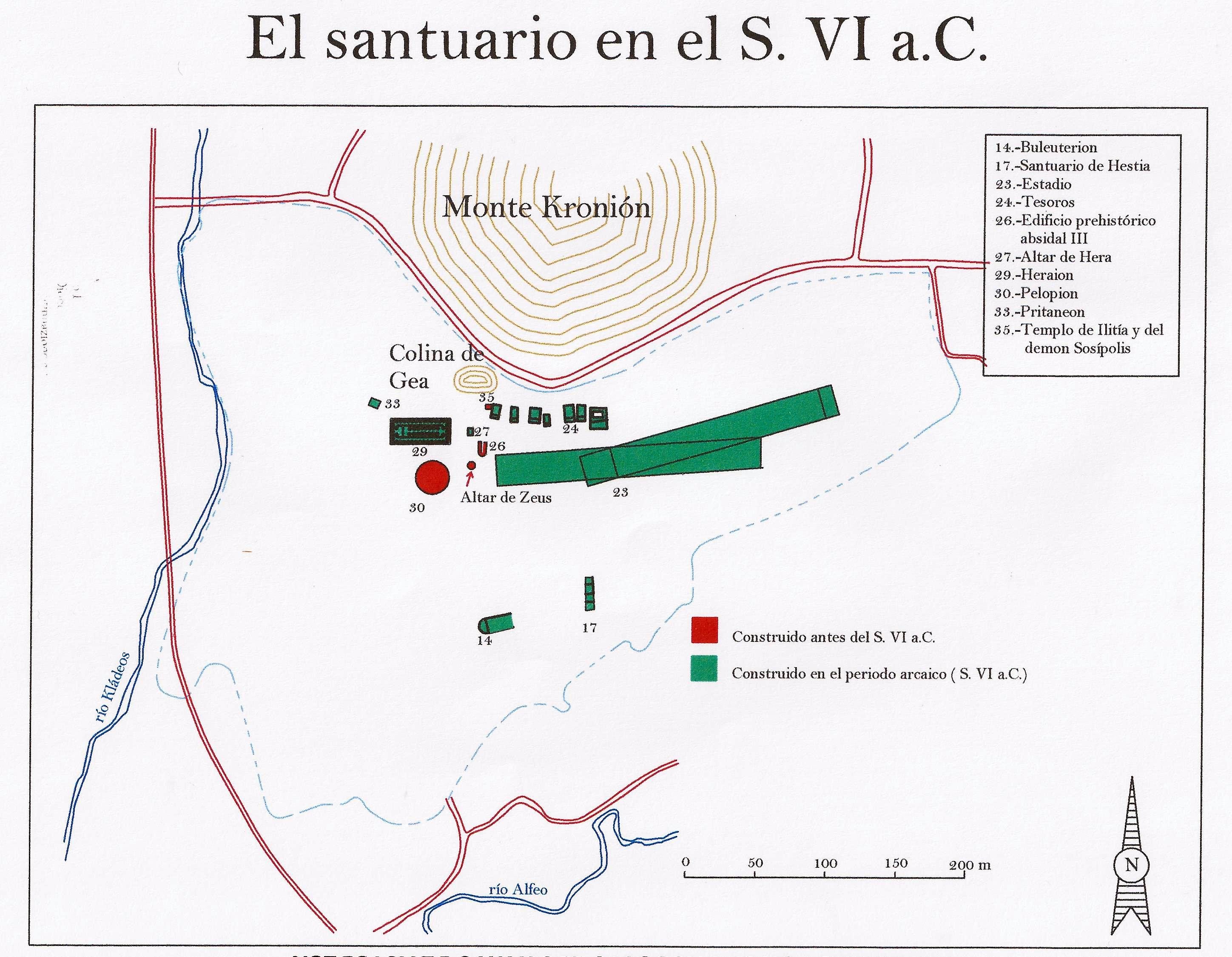

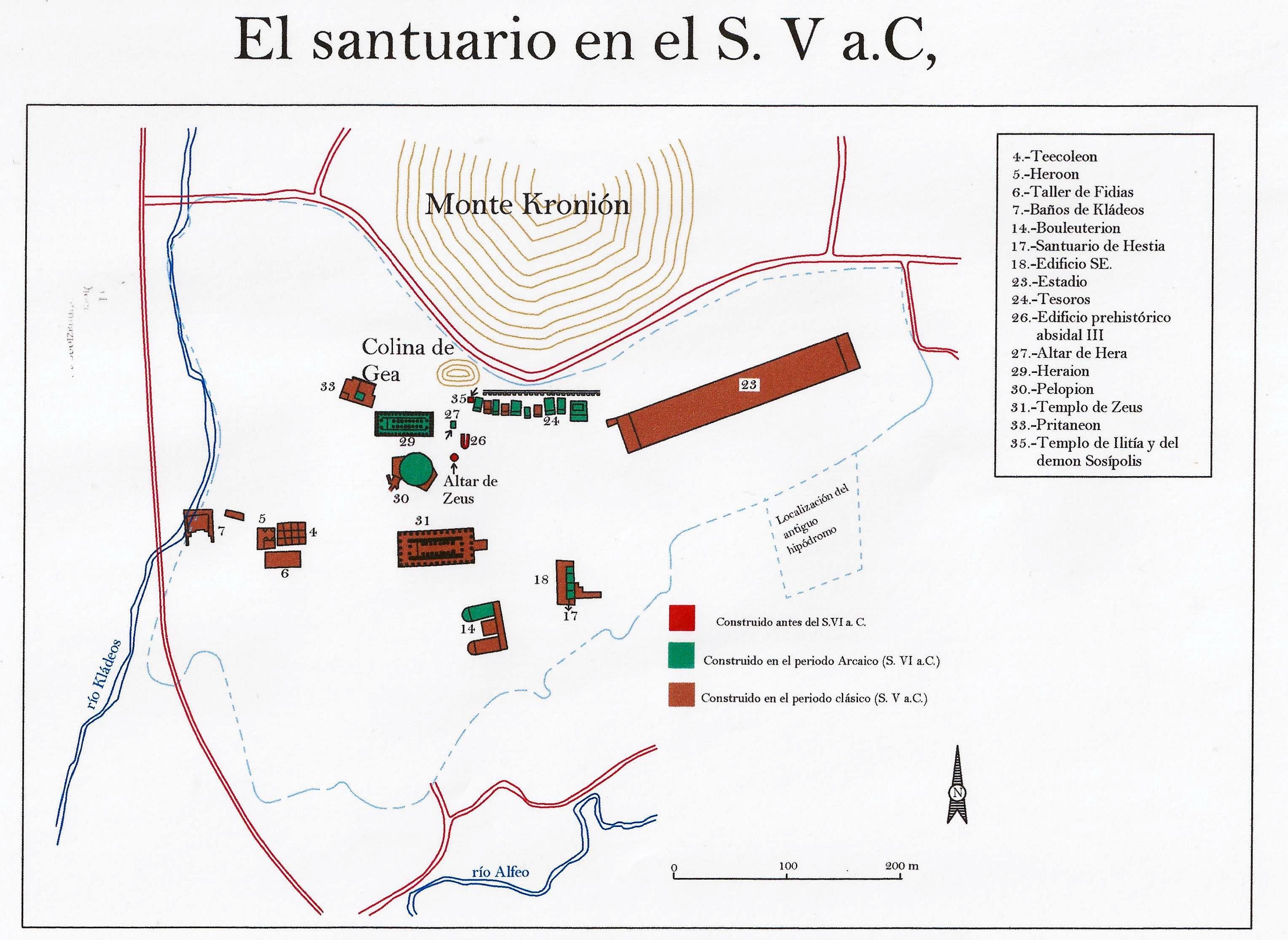

La zona de Olimpia y del santuario fue habitada en los primeros años de la cultura heládica (3000 a.C.) y hasta principios del segundo milenio se adoró allí a una divinidad femenina de la fertilidad: Deméter Hamini. En el periodo protoheládico se construye el túmulo que se ha excavado en los estratos más bajos del Pelopion (2500 a.C.) y un poco más tarde (2150 – 1900 a.C.) se construyen los primeros edificios absidales y rectangulares. Durante este periodo, al pie del Kronión, funciona un pequeño santuario donde se adora a deidades prehistóricas, como Crono, Ilitía, Rea, Heracles Ideo, Temis, el demon Sosípolis y las Ninfas, mientras que también existía el antiquísimo oráculo de Gea. Durante la época micénica (1600-1100 a.C.) la zona pertenecerá al reino de Pisátide cuya capital era Pisa. Al final de la época micénica con el “descenso” de las razas etolio-dóricas (1100 a.C.) Olimpia y las zonas de los alrededores vuelven al poder de los eleos. En aquel periodo se instituye en el santuario el culto a Zeus, experto en cuestiones de guerra y, por tanto, relacionado con lo que representaban las valiosas ofrendas allí encontradas (sobre todo armas de los siglos X al VIII a.C.) El inicio de los Juegos Olímpicos se fecha tradicionalmente en el 776 a.C. y se debe a la restauración que de los mismos hizo el rey de Elis, Ífitos, por mandato del Oráculo de Delfos, lo que provocó el estallido de numerosas disputas con la ciudad de Pisa por el control del santuario y de los Juegos. El debilitamiento del poder de Elis favoreció que Pisa se hiciera con la administración de Olimpia durante el siglo VII a.C., época en la que se construyeron los primeros edificios monumentales dentro del Altis: el templo de Hera, el Pelopion y los primeros Tesoros. Poco duró el control de Pisa y ya en el siglo VII a.C. las regiones vecinas empezaron a influir notablemente en la política de la Élide, hasta el punto de que Esparta decidió apoyar a Elis para que obtuviera de nuevo el control del santuario, lo que se evidenció en la construcción de edificios administrativos como el primer Bouleuterion y el Pritaneion, situación que devino definitiva cuando en el 464 a.C. Pisa fue totalmente destruida por Elis. Los siglos siguientes, V y IV a.C., se corresponden con los de mayor esplendor del santuario. Sin embargo, el final de la guerra del Peloponeso dejó tras de sí multitud de disputas no resueltas entre las ciudades griegas, circunstancia que provocó que poco a poco las rencillas se trasladaran también hasta el santuario y los Juegos, en los que las rivalidades políticas entre ciudades se hacían patentes al tratar éstas de asegurarse victorias atléticas a toda costa (fue en esta época cuando se empezó a condenar a atletas por infringir las reglas de los certámenes). Pero la utilización política del santuario llegó a su zénit cuando, tras la batalla de Queronea (338 a.C.) y la conquista de Grecia por parte de Filipo II de Macedonia, este rey decidió construir un edificio dentro del Altis, El Philipeion, para honrar a su propia familia. A la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió y siguieron unos años de inestabilidad política que afectaron al santuario, aunque todavía se construyeron algunos edificios más (como la palestra o el gimnasio). La llegada del Imperio romano en el siglo II a.C. trajo consigo nuevas construcciones al gusto de los nuevos gobernantes, como unas termas o lujosas villas y albergues, pero hacia el cambio de eralos Juegos habían perdido ya todo su significado religioso y cultural. El santuario es el resultado de añadidos arquitectónicos sucesivos, desordenados y no relacionados entre sí. Sólo en el periodo helenístico se introdujo un plan global que confirió al lugar un aspecto unitario.

El inicio de los juegos se asocia con la infancia de Zeus, criado por los Dáctilos – llamados también Curetes- que se encargaron de mantener escondido al joven Zeus, en la cueva del Ida, de su padre Crono. A Olimpia lleva Heracles de Ida, el mayor de los Dáctilos, el olivo silvestre (acebuche) desde la tierra de los Hiperbóreos. A su llegada a Olimpia sus hermanos construyen un templo para propiciar a Crono y, organizan una carrera entre ellos, sentando así los precedentes de lo que luego serían los Juegos Olímpicos. Más tarde, un descendiente de Heracles de Ida llamado Clímeno celebra nuevos juegos en Olimpia y levanta un altar en honor de sus antepasados los Dáctilos. Cuando Pélope se casa con Hipodamía da a los juegos un esplendor mayor que el que habían tenido hasta entonces, mientras ella, por su parte, organiza los juegos femeninos en honor a Hera. Después de ellos, Amitaón, Pelias, Neleo y Augías continuarán con la tradición. Cuando Heracles saquea Elis por la traición de éste último, dedica el botín de guerra a la celebración de los juegos y a la mejora de las instalaciones. Tras la celebración de Óxilos, los juegos se interrumpen hasta que en 776 a.C. son restaurados por el rey Ífitos de Élide. Apolodoro nos ofrece la versión más legendaria de los orígenes de la primera carrera olímpica. Es la siguiente: Tántalo era amigo íntimo de Zeus, quien lo admitía en los banquetes de néctar y ambrosía del Olimpo hasta que la buena suerte le trastornó la cabeza, reveló los secretos de Zeus y robó los manjares divinos para compartirlos con sus amigos mortales. Le ofreció a los Ólímpicos a su propio hijo, Pélope, despedazado en uno de los banquetes. Después de castigar a Tántalo por semejante desmesura, Zeus se dio el placer de resucitar a Pélope. No se sabe seguro si este Pélope era el que sucedió a Tántalo. Supuesto que así fuera, Pélope heredó el trono paflagonio de su padre pero fue expulsado por los bárbaros y se dirigió a Pisa para pedir la mano de Hipodamía, hija del rey Enómao que gobernaba en Pisa, ciudad de la Élide. Enómao era hijo de Ares y era famoso por su amor a los caballos. No se sabe con certeza si le advirtió un oráculo que su yerno le mataría o si él mismo se había enamorado de Hipodamía; pero el caso es que Enómao desafió, por turnos, a cada uno de los pretendientes de su hija a una carrera de carros desde Pisa, situada junto al río Alfeo, hasta el altar de Poseidón en el Istmo de Corinto. Insistió en que Hipodamía debía cabalgar junto a cada pretendiente, para distraer su atención de los caballos. Si el pretendiente era alcanzado debía morir, pero si ganaba la carrera sería suya Hipodamía y moriría Enómao. Con sus yeguas Psila y Arpina, regalo de Ares, y su auriga Mirtilo jamás había fracasado en alcanzar a su rival, al que daba media hora de ventaja, y en traspasarle con su lanza, otro regalo de Ares. De esta manera Enómao se deshizo de doce o trece príncipes, cuyas cabezas y miembros clavó sobre las puertas de su palacio. Mirtilo, entre tanto, también se había enamorado de Hipodamía. Cuando Pélope desembarcó en Élide suplicó a Poseidón el carro más rápido del mundo para cortejar a Hipodamía y Poseidón le regaló un carro alado de oro que podía correr por el mar sin que se le mojasen los ejes y del que tiraba un par de caballos alados e inmortales. Cuando llegó a Pisa prometió a Mirtilo que si traicionaba a su amo le daría la mitad del reino y el privilegio de pasar la noche de bodas con Hipodamía cuando la hubiese conseguido. Entretanto, Hipodamía se había enamorado de Pélope y convenció a Mirtilo para que quitara las pezoneras a los ejes del carro de Enómao y las sustituyera por otras de cera. Cuando los carros llegaron al cuello del Istmo y Enómao levantó la lanza para atravesar la espalda de Pélope las ruedas de su carro se desprendieron, quedó enredado entre los restos y murió arrastrado por los caballos. Antes de morir maldijo a Mirtilo y rogó que pereciera a manos de Pélope. Entonces Pélope, Hipodamía y Mirtilo salieron para hacer una excursión nocturna a través del mar. En la isla desierta de Helene, no lejos de Eubea, Mirtilo intentó violar a Hipodamía y cobrarse así su premio. Enterado Pélope le quitó las riendas y cuando se acercaban al cabo Geresto, el promontorio más meridional de Eubea, Pélope dio de pronto a Mirtilo un puntapié que lo mandó de cabeza al mar, y Mirtilo, mientras se hundía, maldijo a Pélope y a toda su descendencia. Para reparar el asesinato de Mirtilo, que era hijo de Hermes, le construyó un cenotafio en el hipódromo de Olimpia en el que se le rendían honores de héroe. Según Graves, Enómao representaba a Zeus como el Sol encarnado y la reina Hipodamía, mediante el matrimonio con la cual llegó a ser rey, representaba a Hera como la Luna encarnada. El reinado del rey no podía prolongarse más allá de un Gran Año. Entonces estaba destinado a ser muerto por caballos. Enómao accedió a morir fingidamente durante siete solsticios estivales consecutivos, designando en cada ocasión un sustituto para que ocupara su lugar durante veinticuatro horas y fuera en el carro del sol junto a la reina. Al término de este día el sustituto moría en un accidente de carro y el rey salía de la tumba en donde había estado escondido para reanudar su reinado. Los mitógrafos deben estar equivocados cuando mencionan “doce o trece” pretendientes. Estas cifras se refieren a las lunaciones- alternativamente doce y trece – de un año solar, no a los sustitutos; así en Olimpia se daba doce veces la vuelta al estadio en honor de la diosa Luna. Pélope es el modelo del octavo príncipe afortunado que se libra del accidente del carro y puede matar al rey viejo. Este accidente anual del carro se representaba en el hipódromo. El sustituto podía conducir sus caballos, quizás enloquecidos por drogas, por el trecho recto sin que le ocurriera nada, pero cuando daba la vuelta alrededor de la estatua de mármol blanco, llamada el Marmaranax (“rey de mármol”) o el Excita-Caballos, la rueda exterior se desprendía por falta de pezonera, el carro se derrumbaba y los caballos arrastraban al sustituto y lo mataban. En la segunda parte del mito se confunde a Mirtilo con el sustituto. Como interrex, el sustituto tenía derecho a acompañara la reina en el carro del sol y a dormir con ella durante la única noche de su reinado.

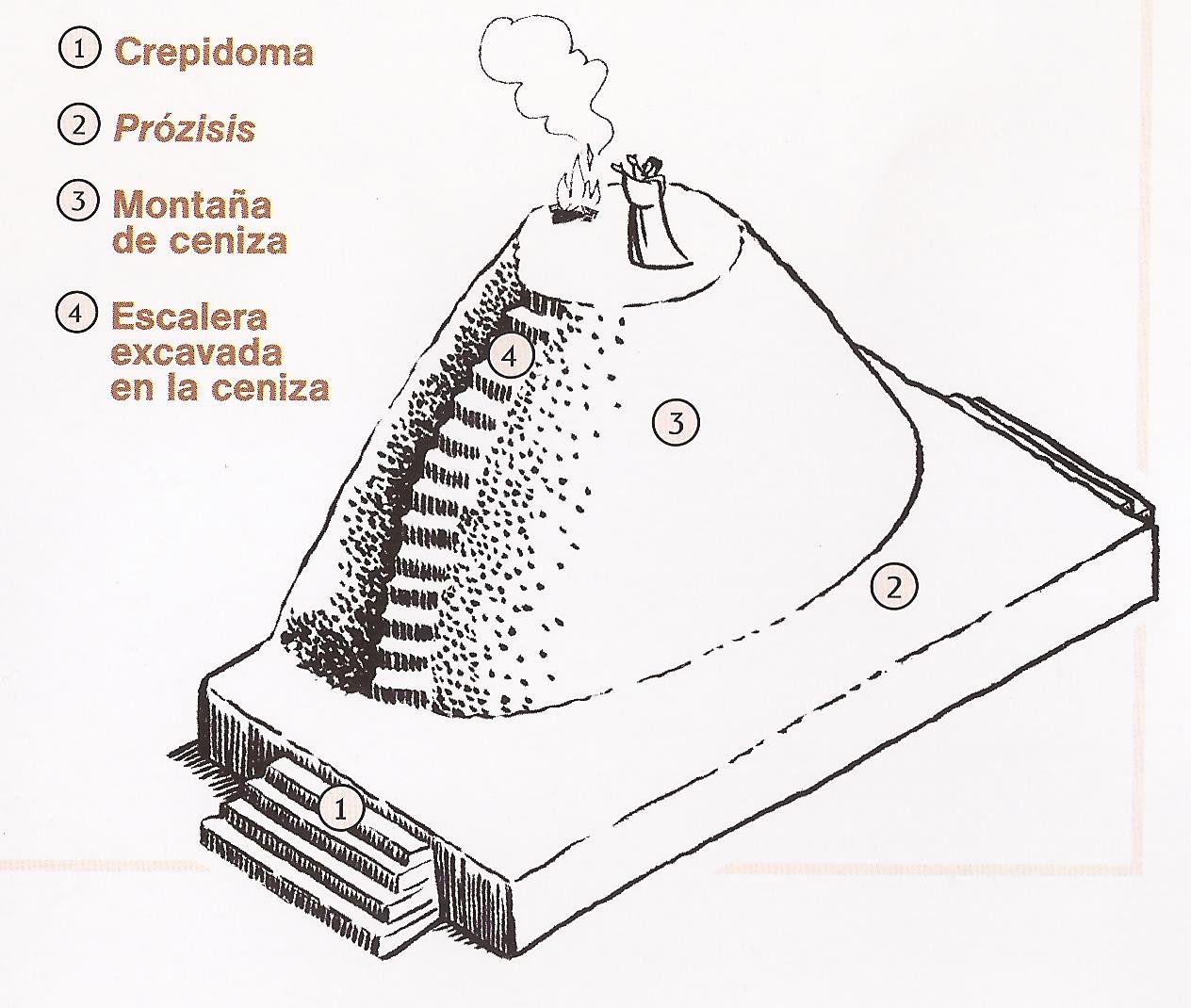

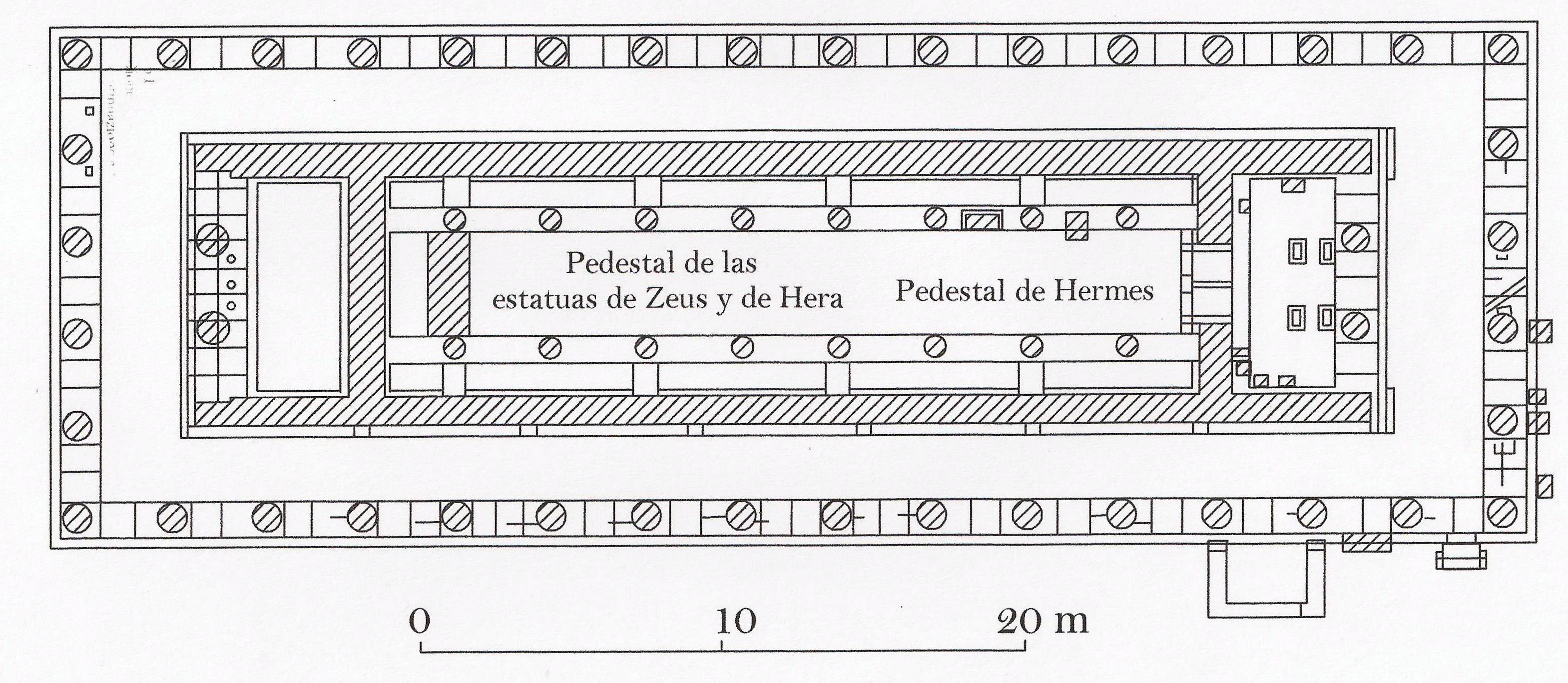

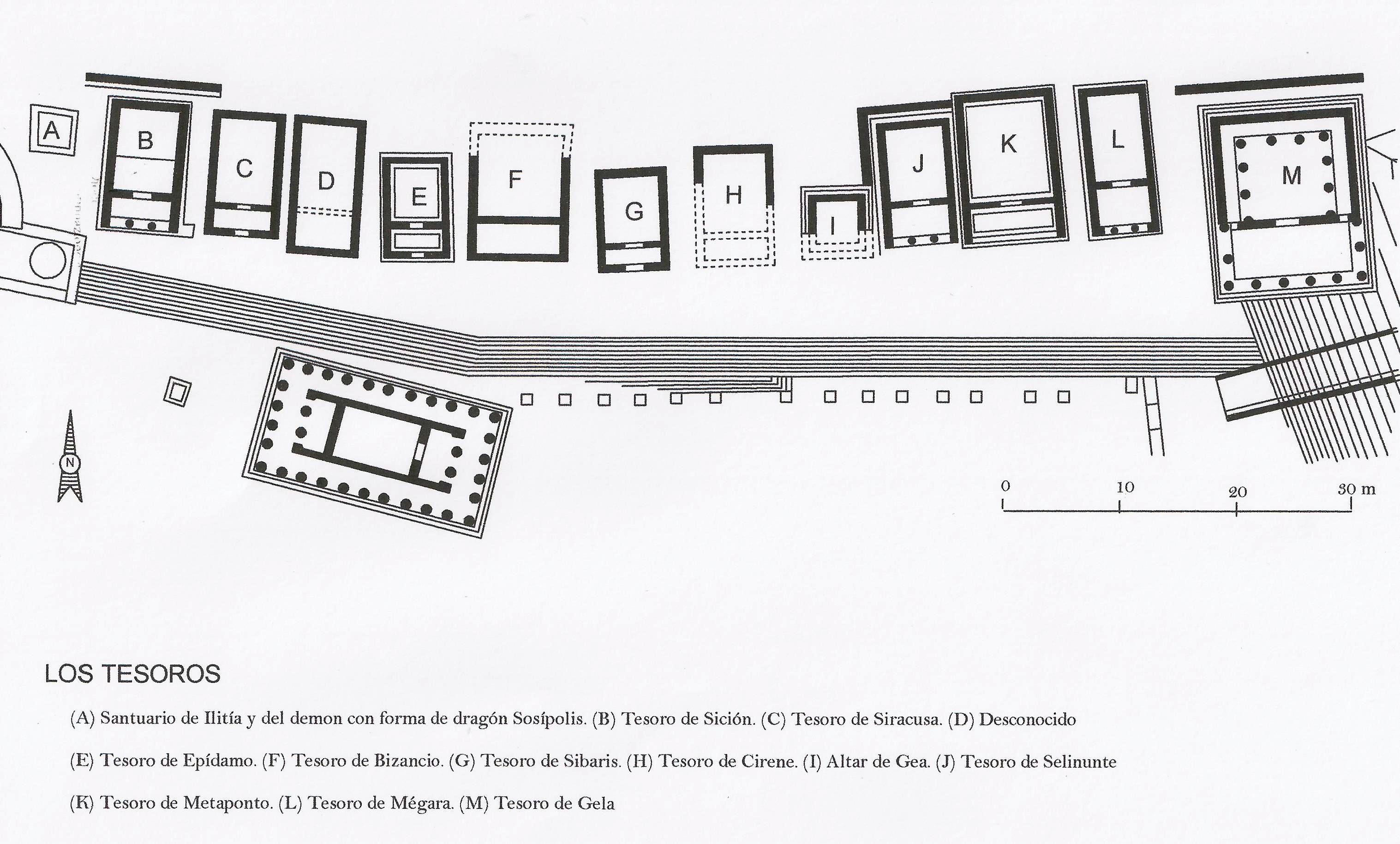

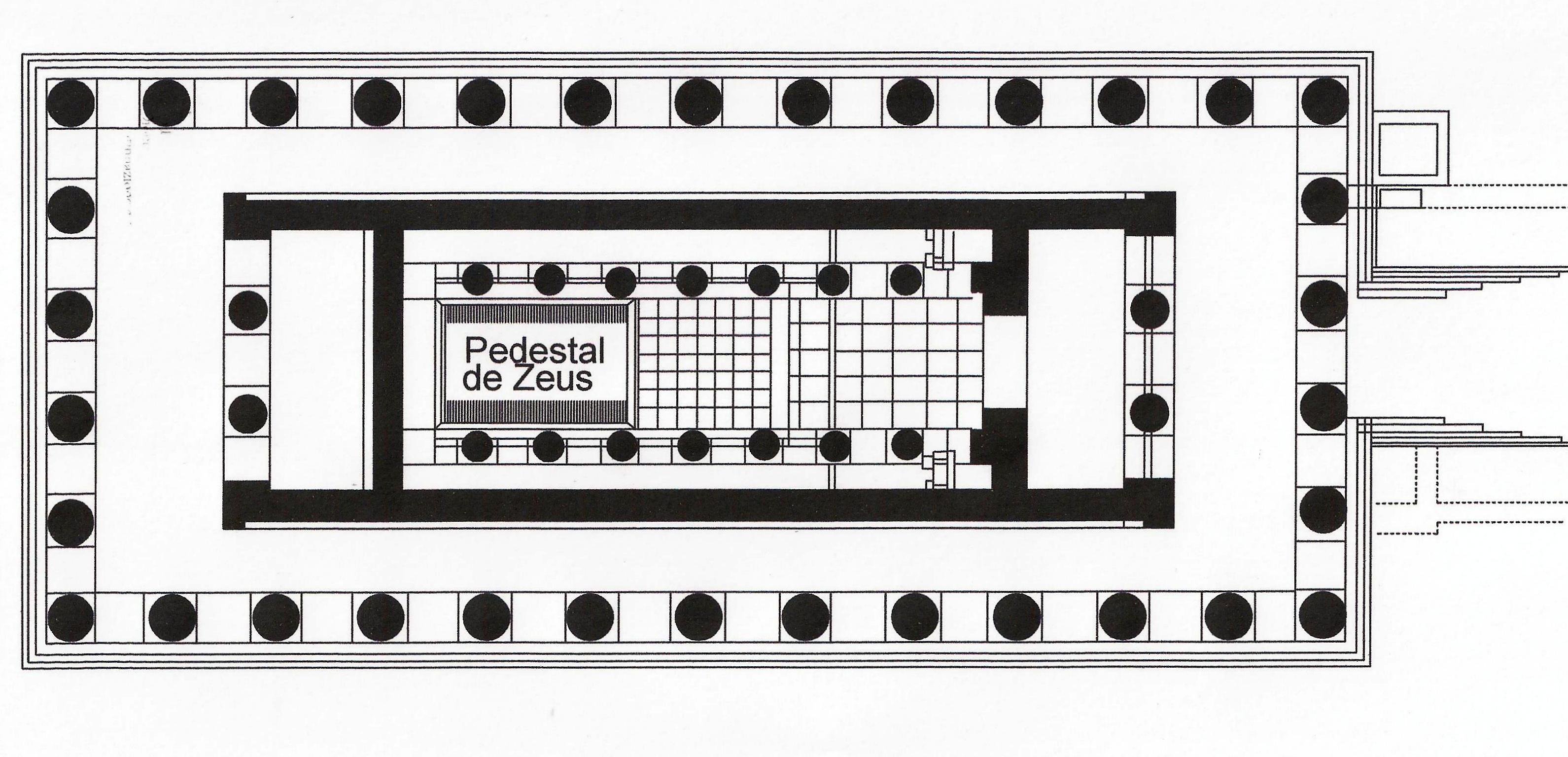

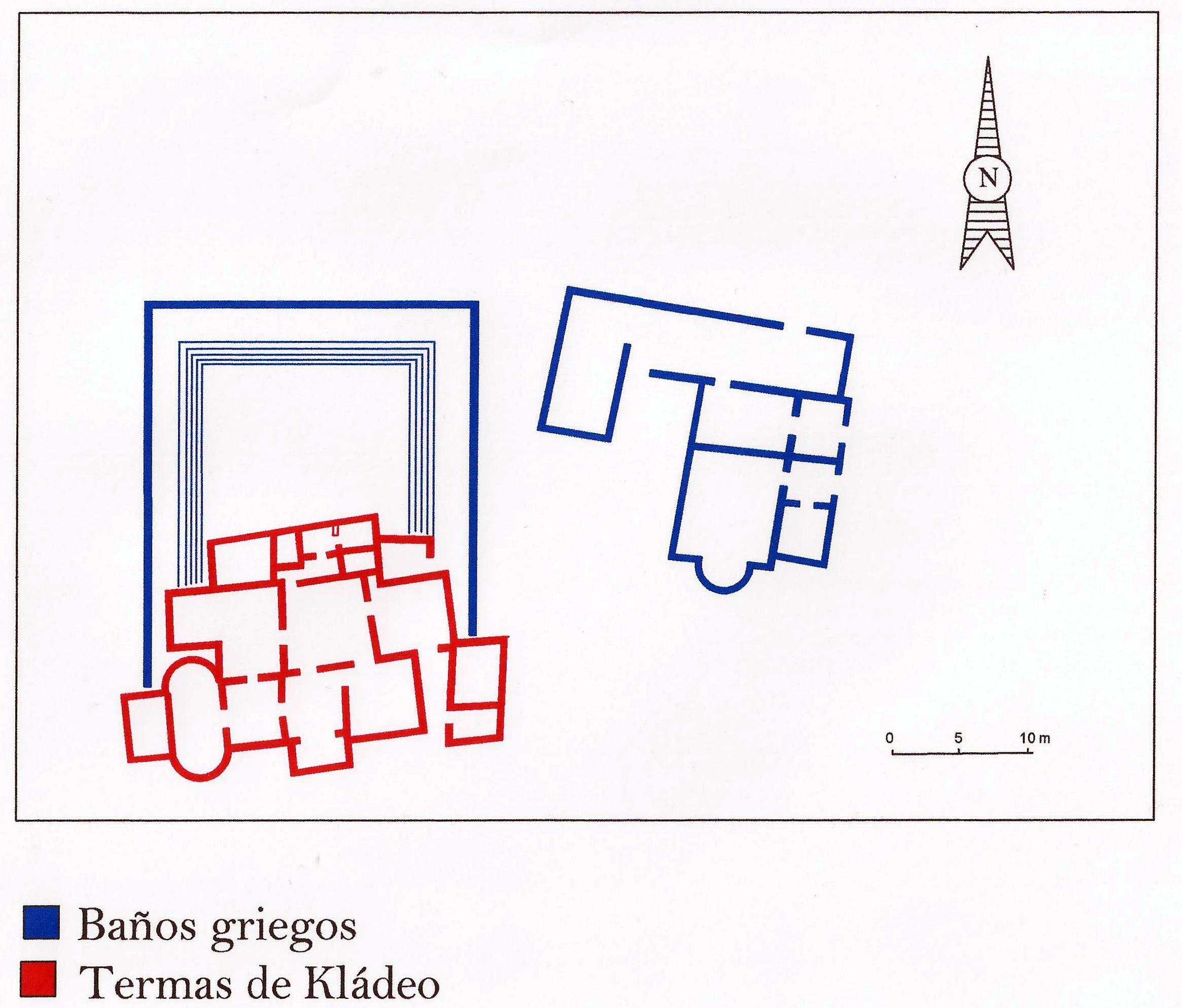

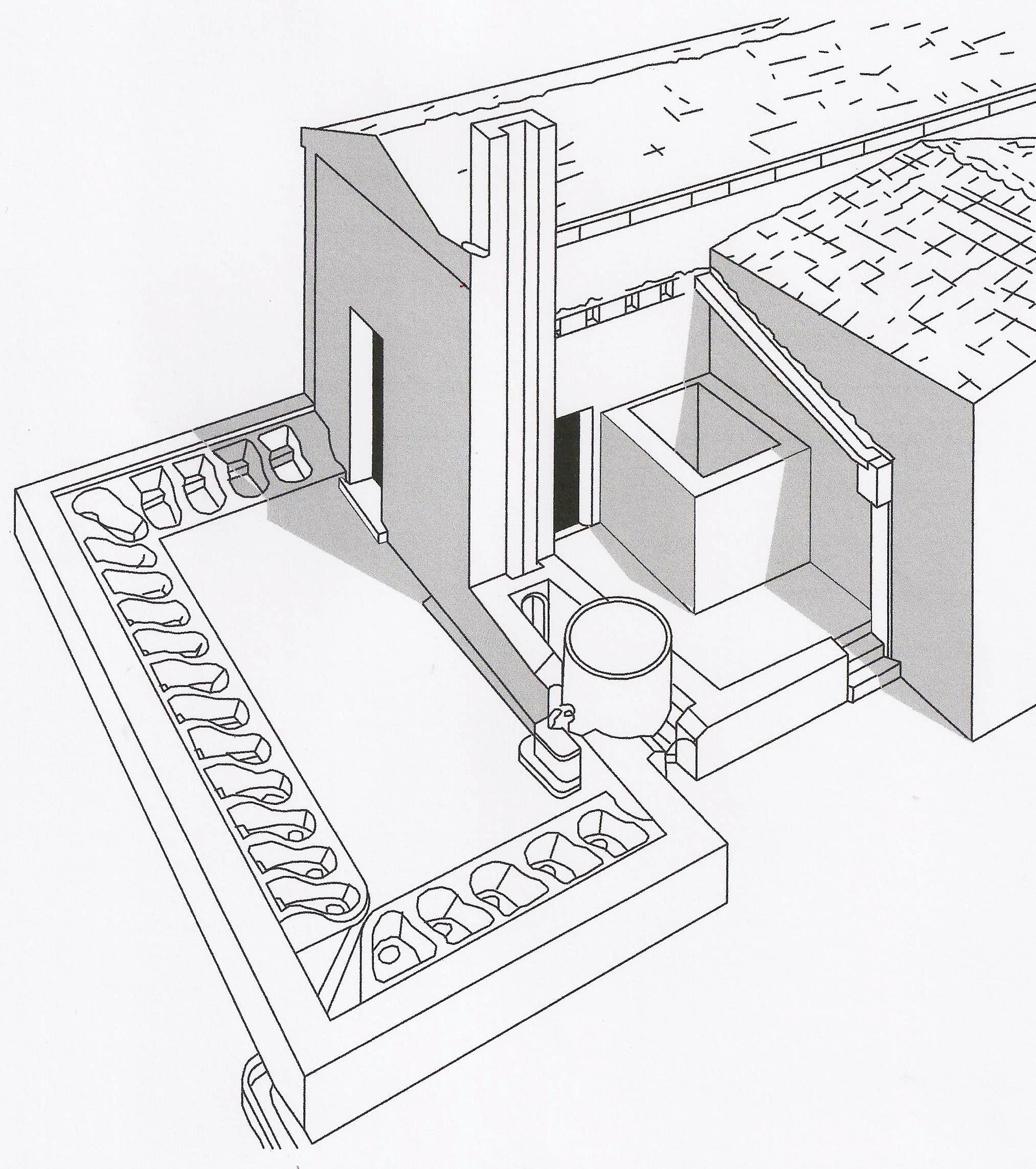

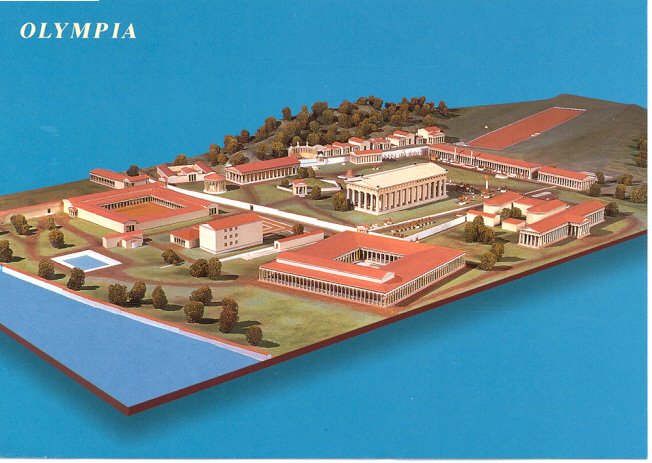

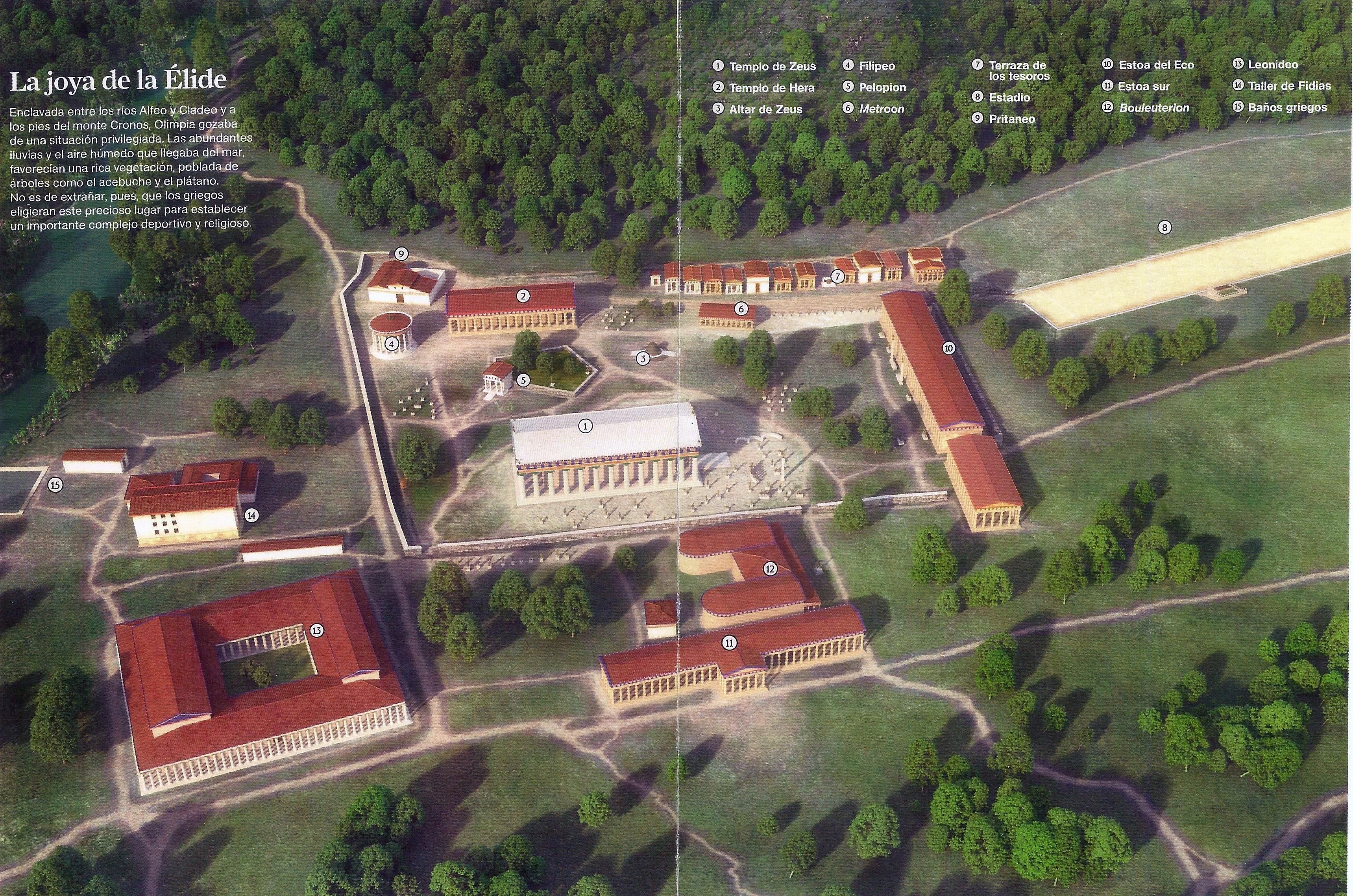

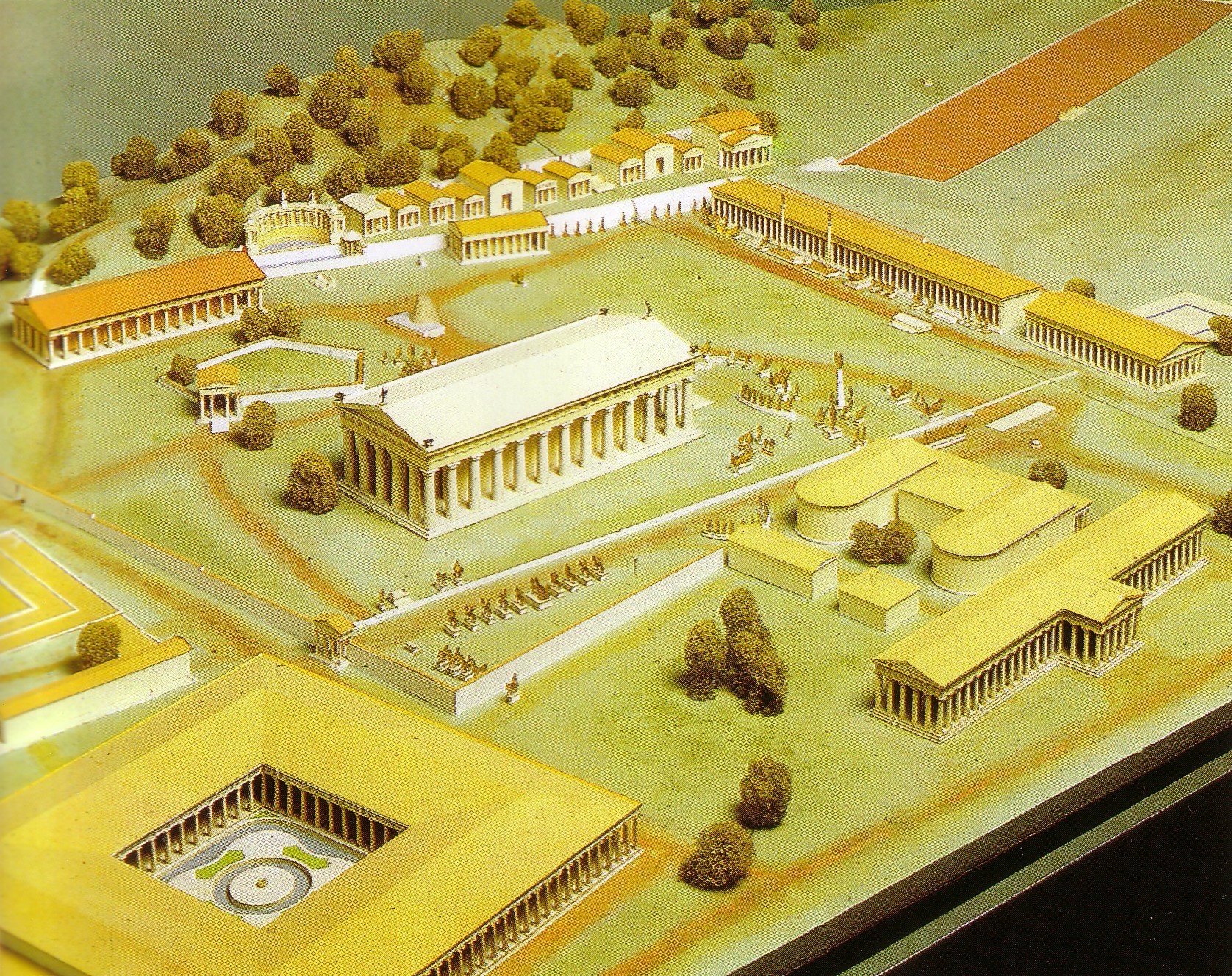

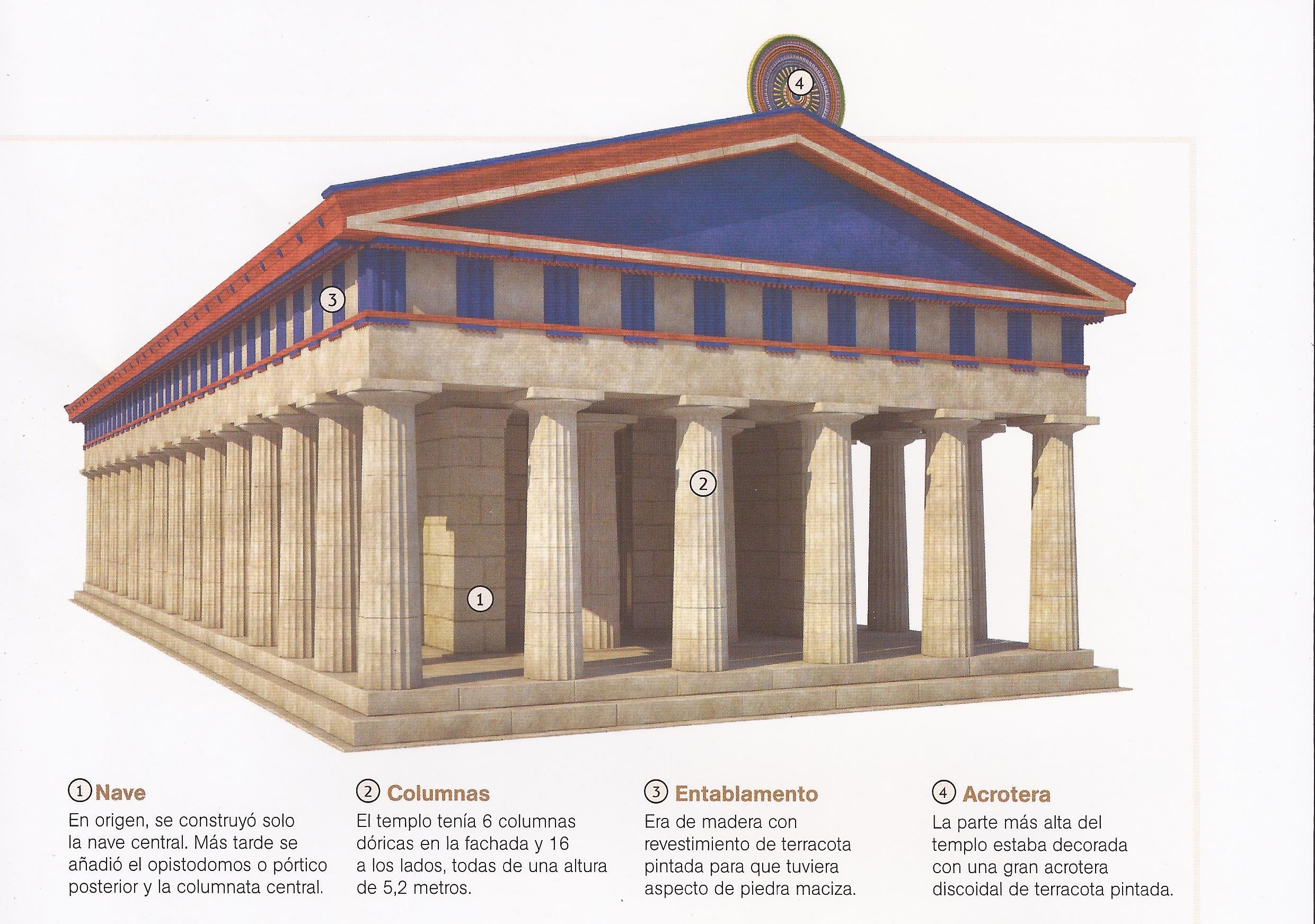

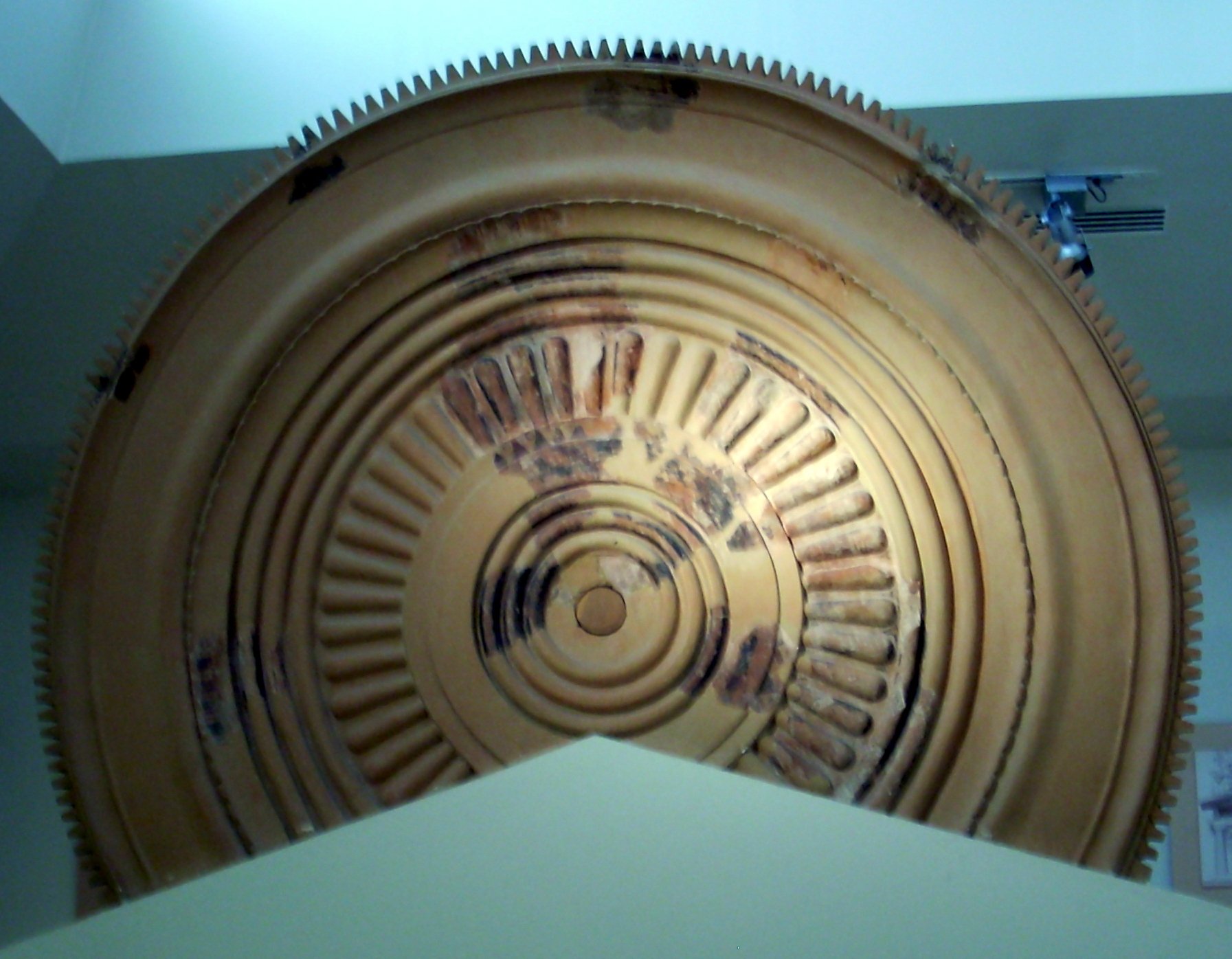

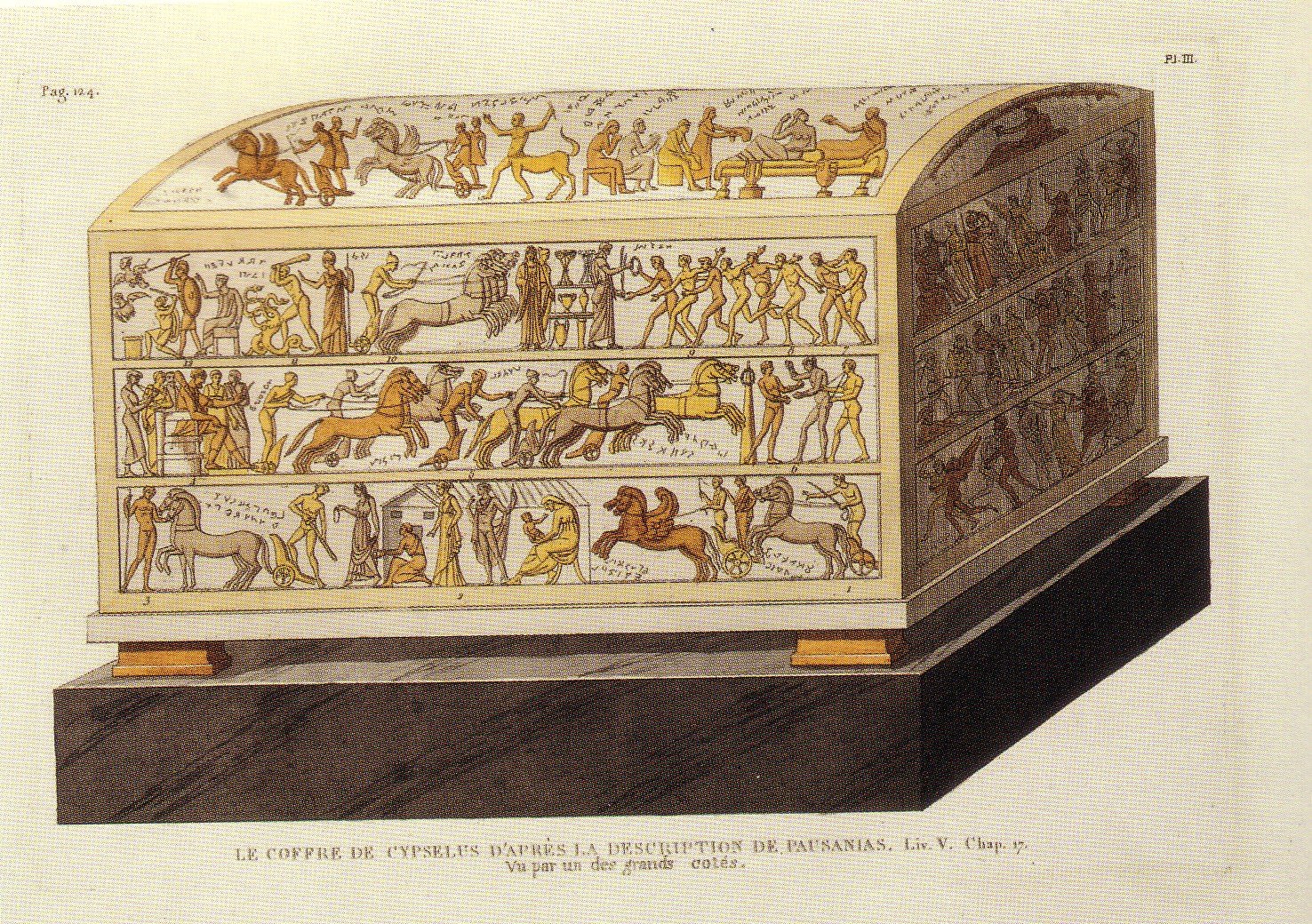

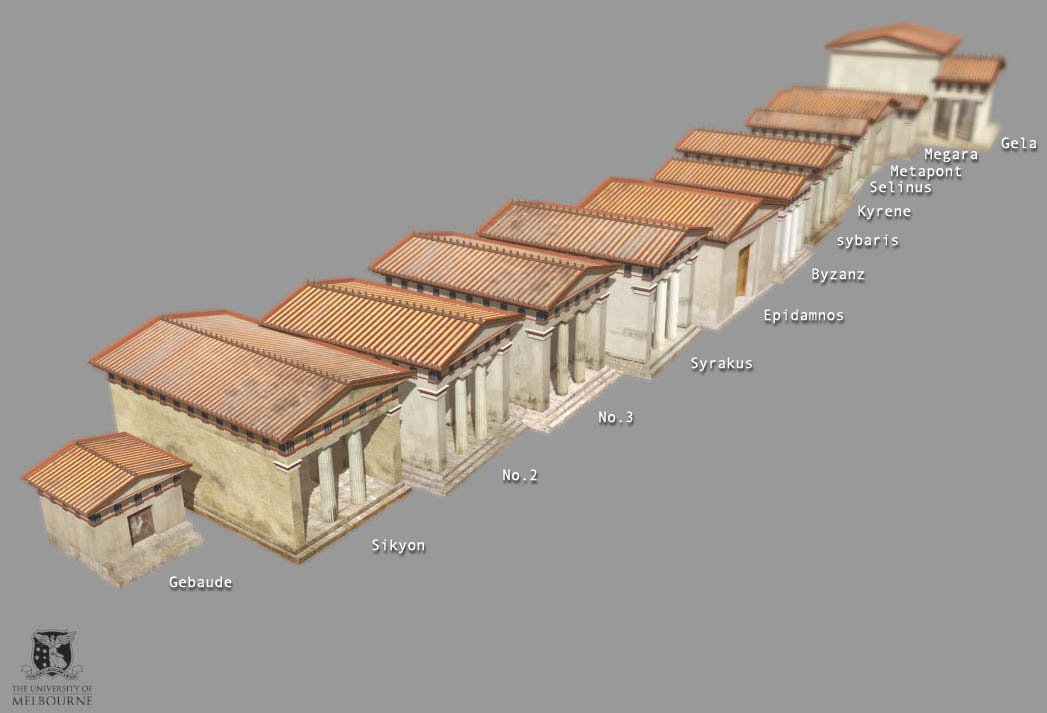

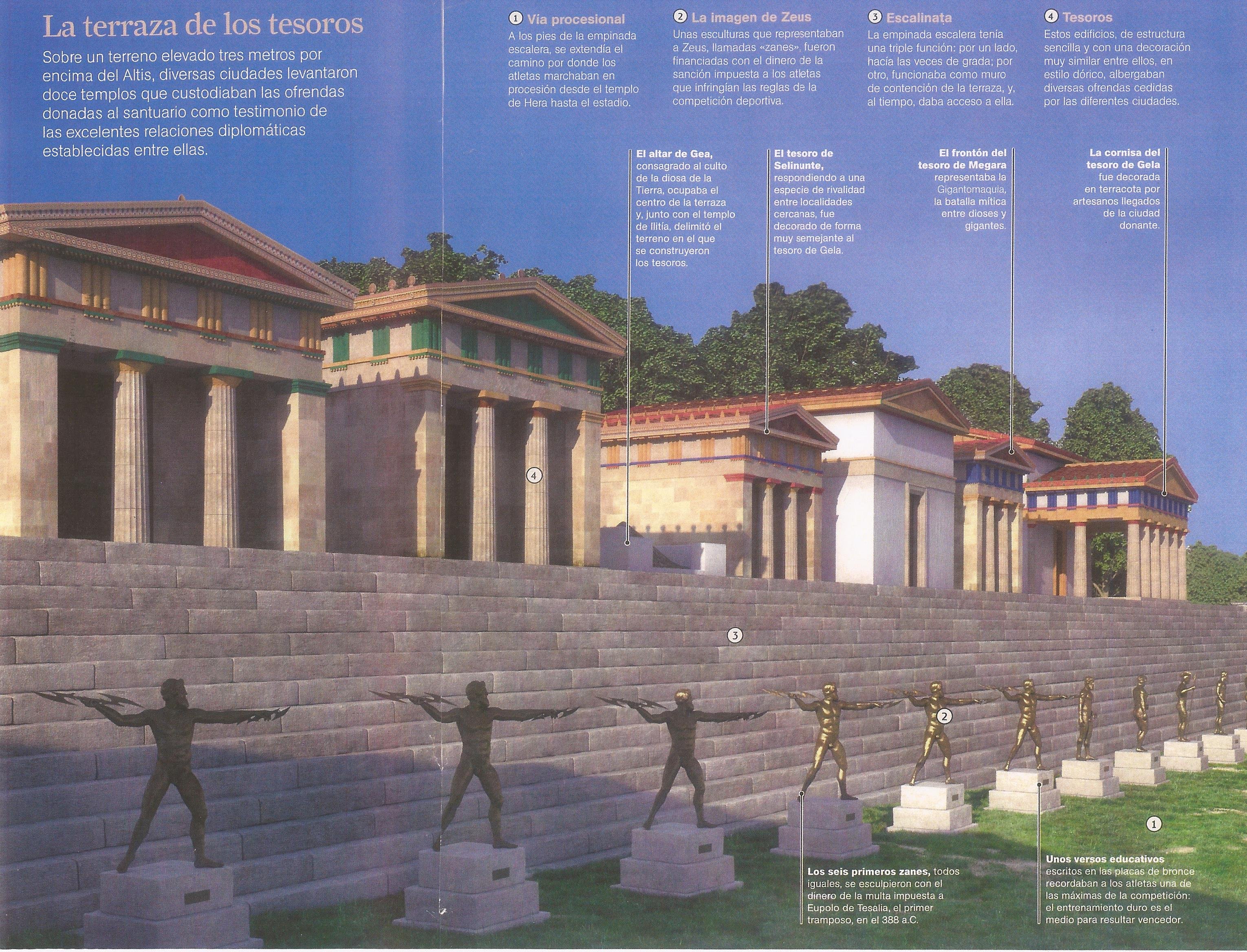

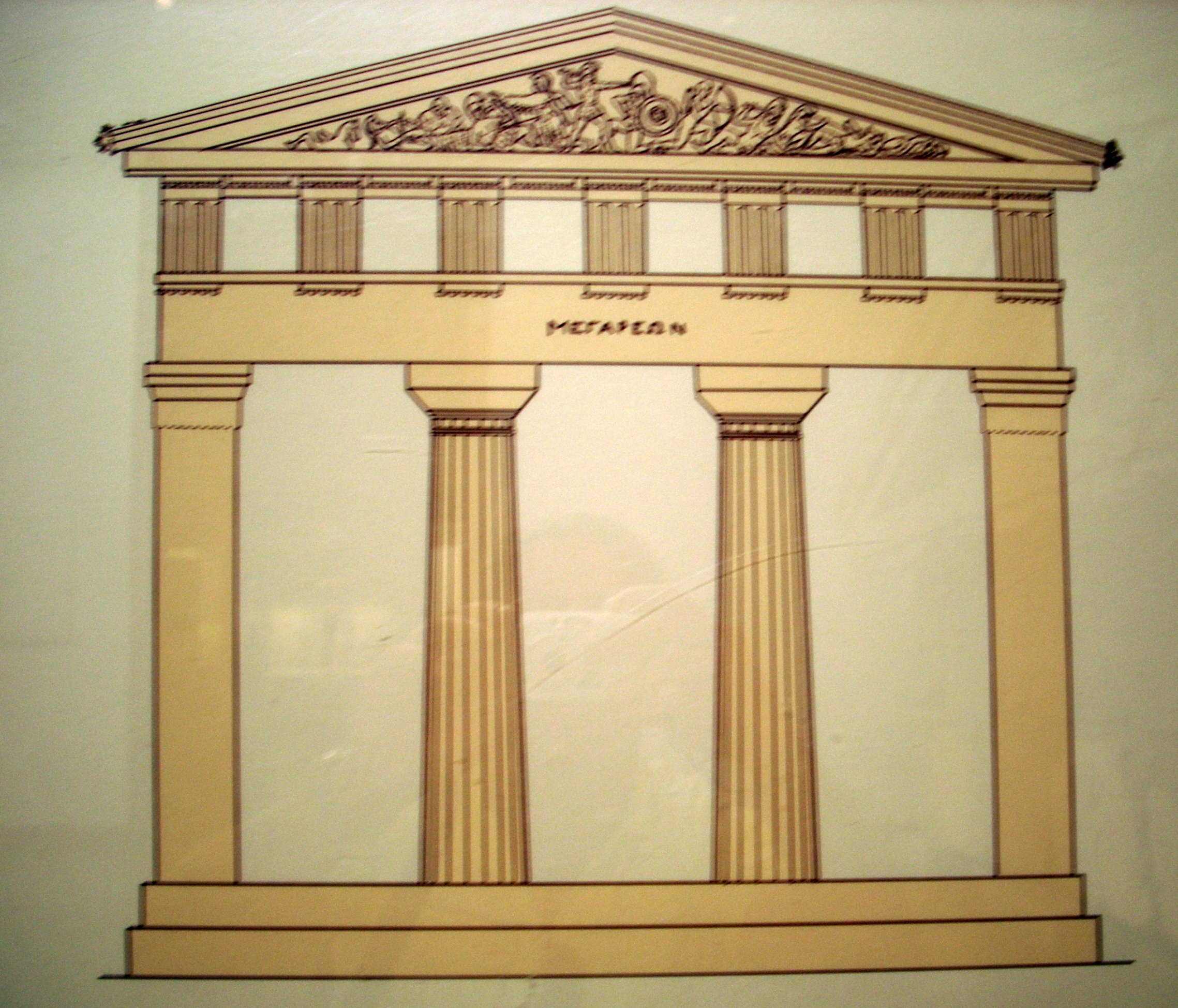

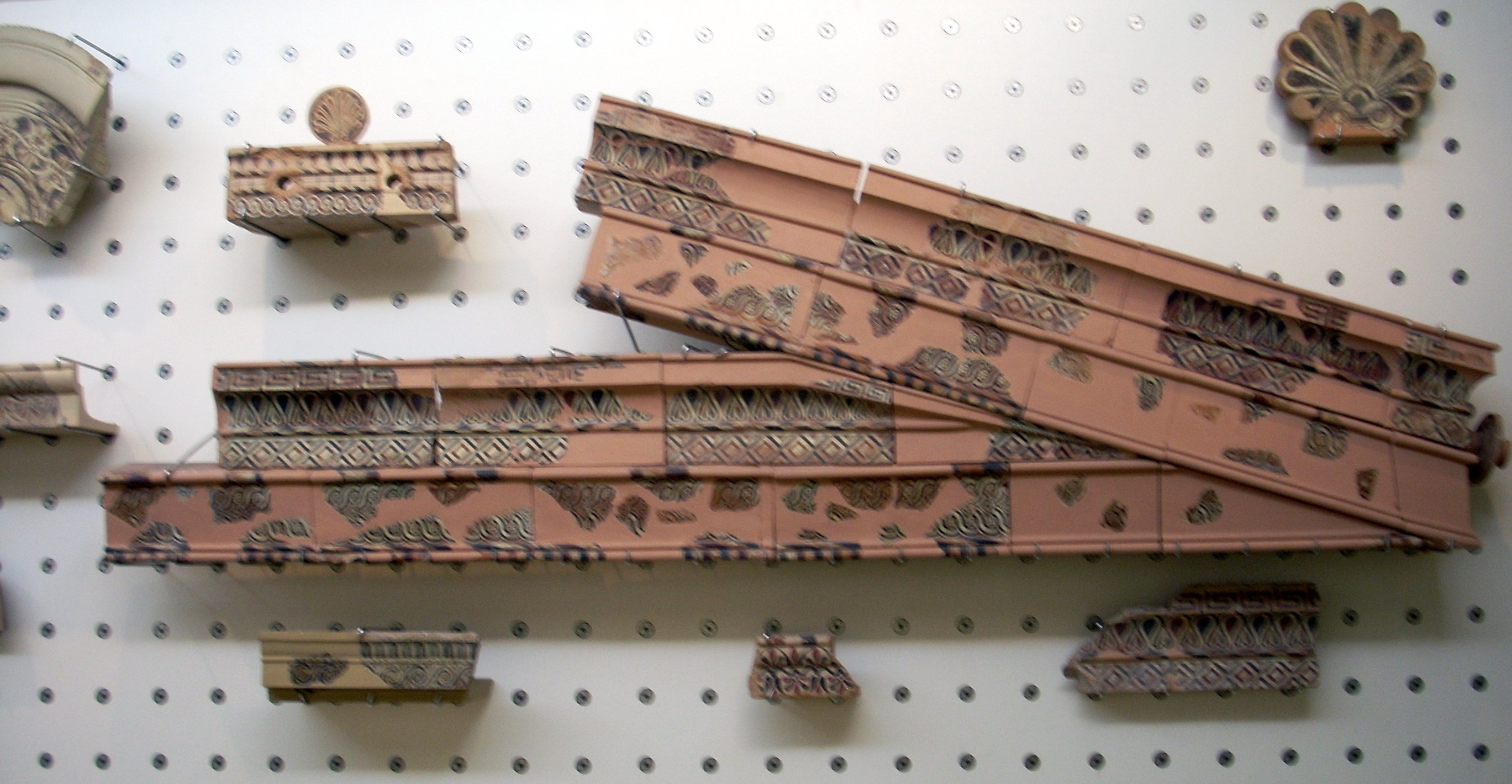

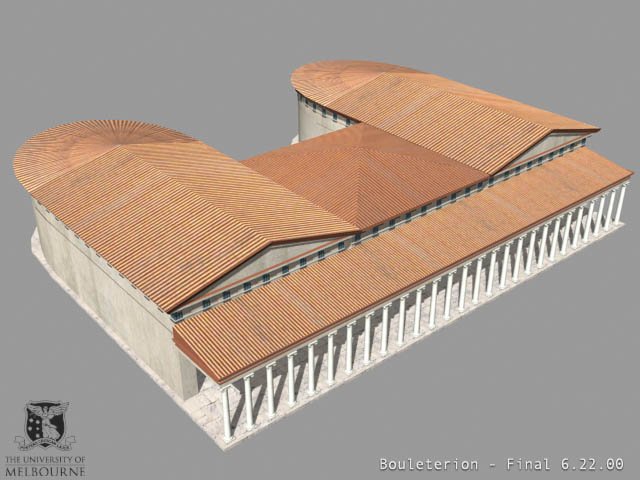

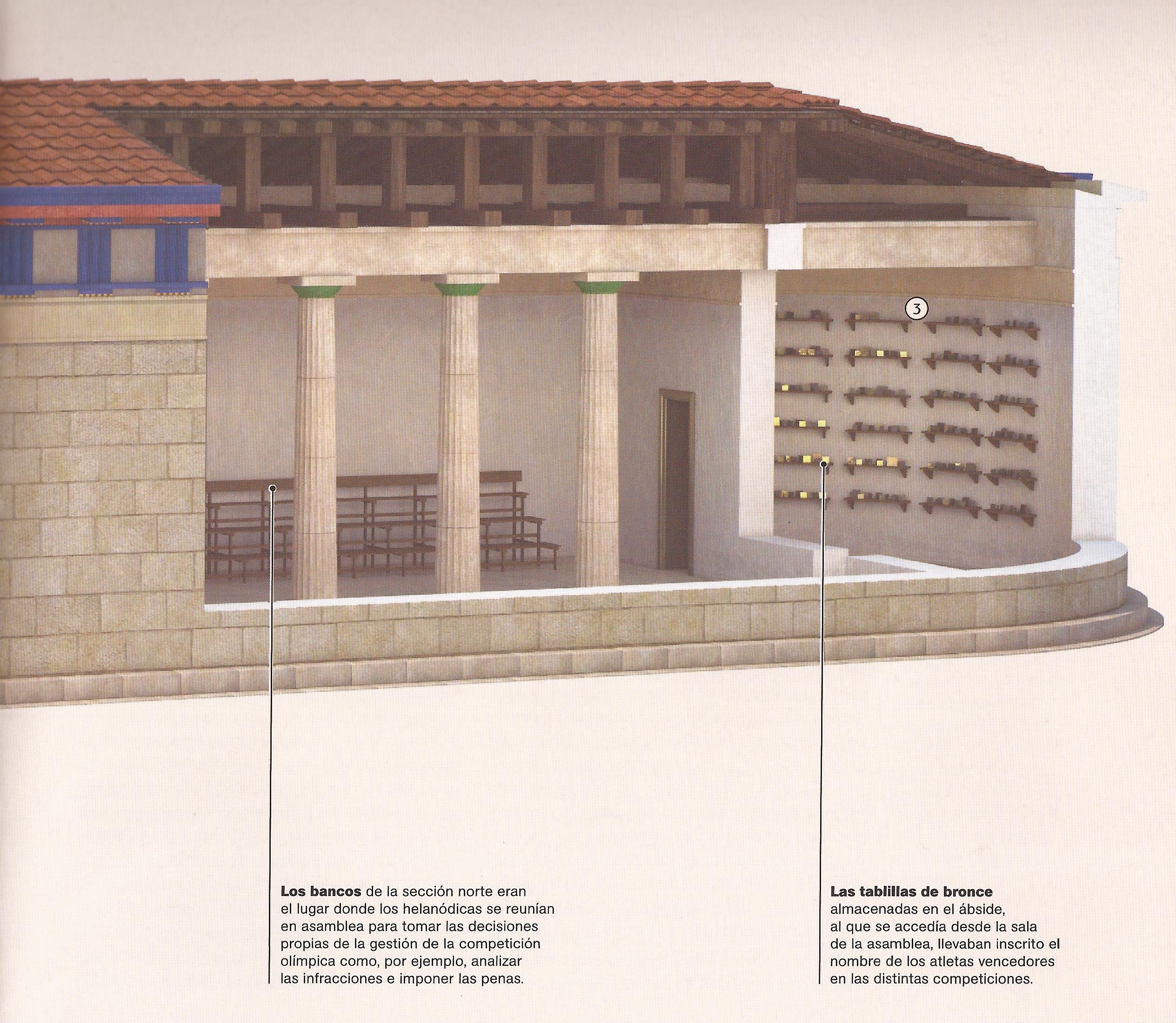

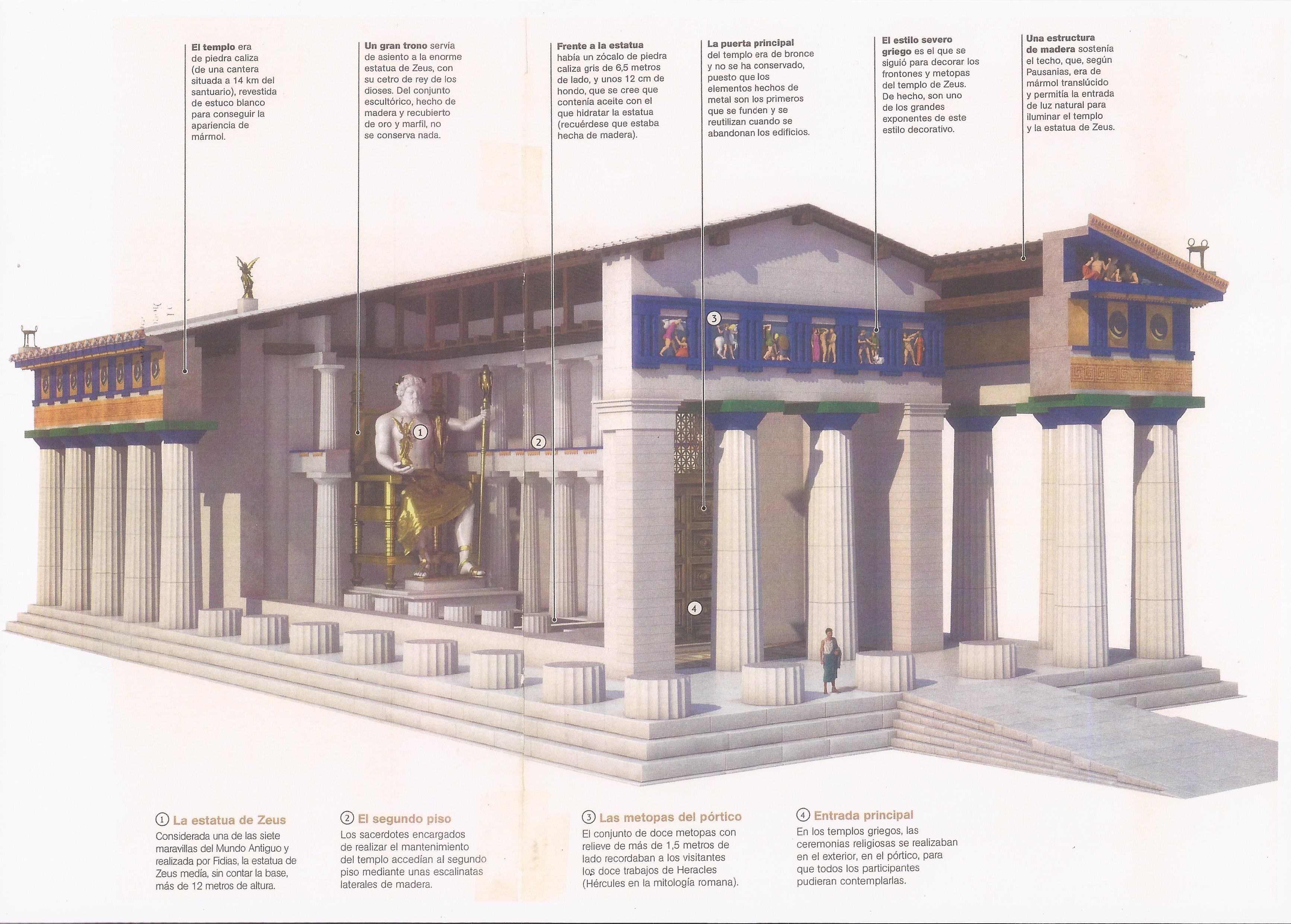

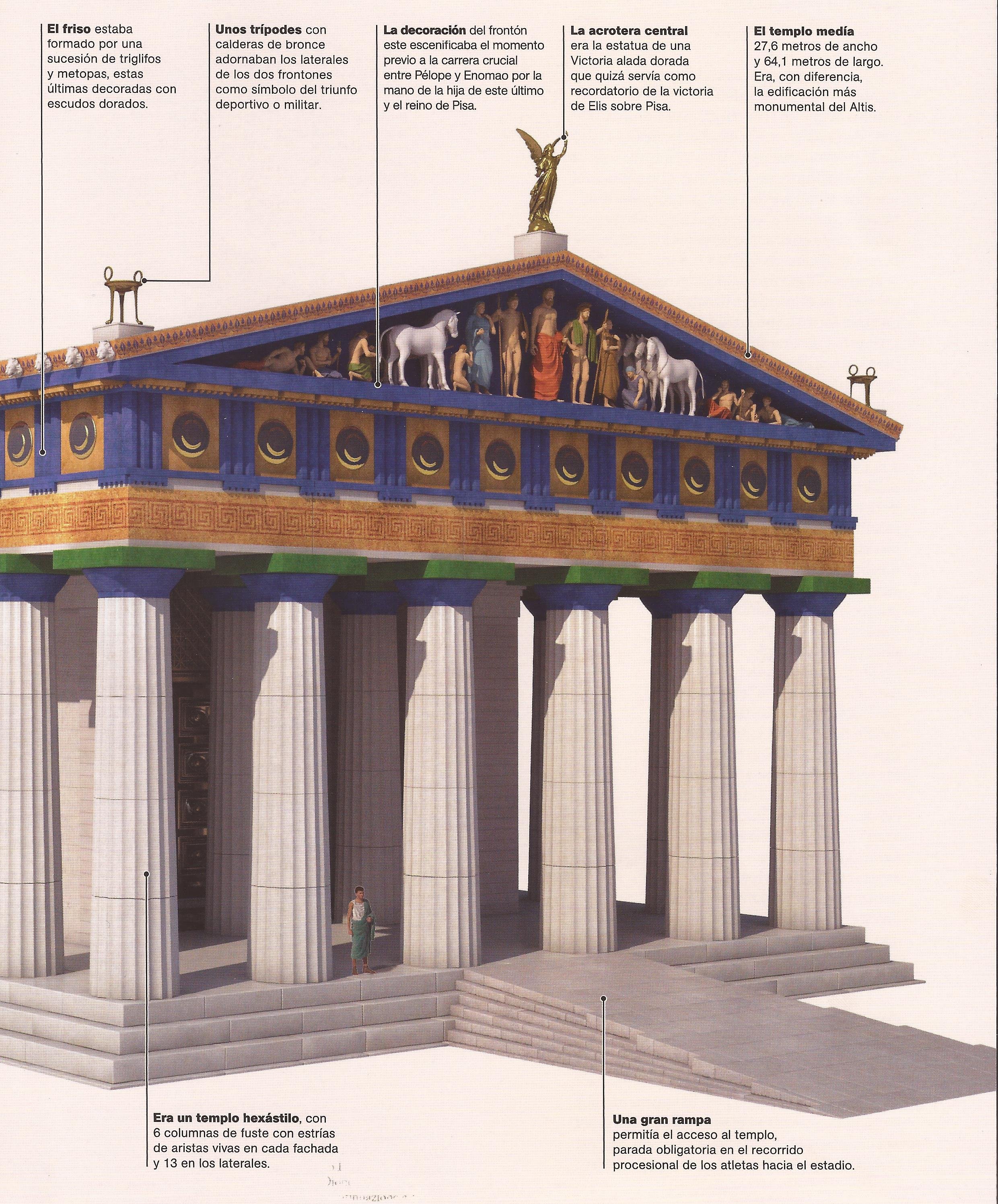

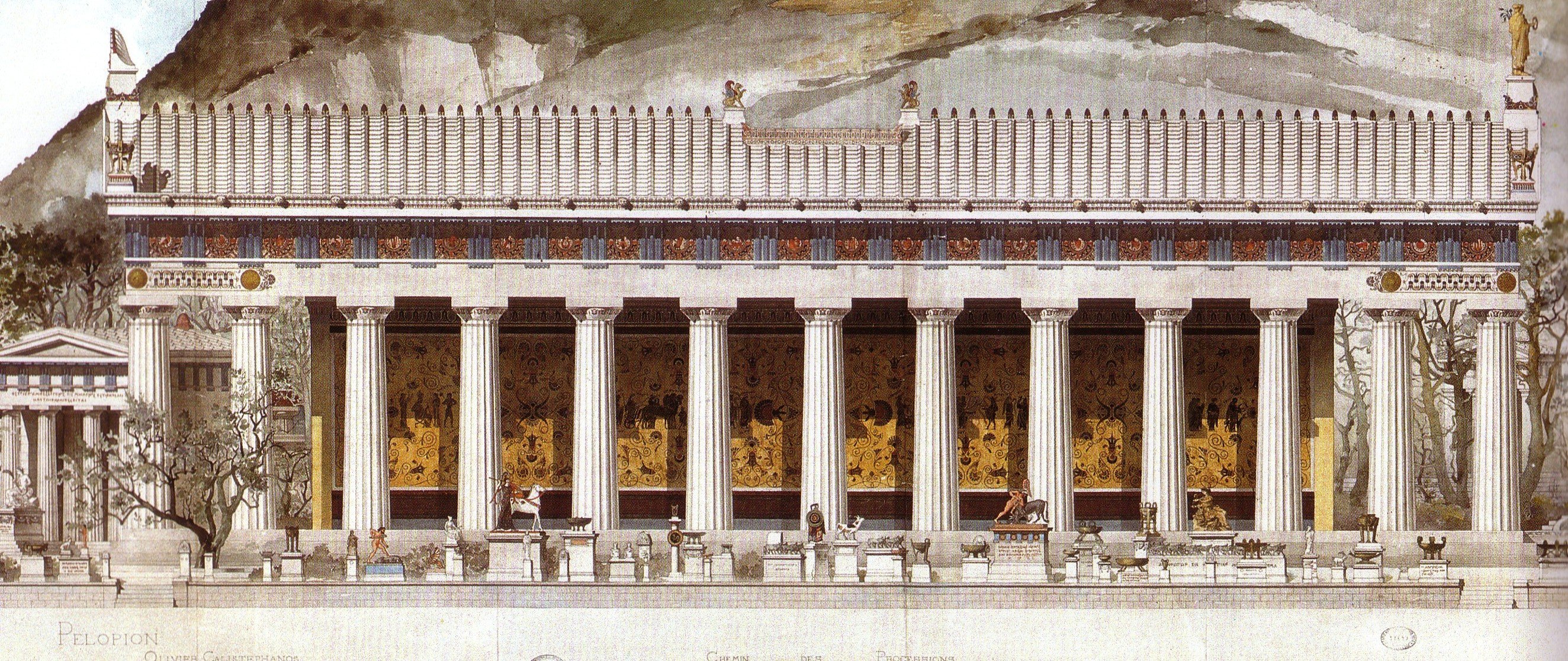

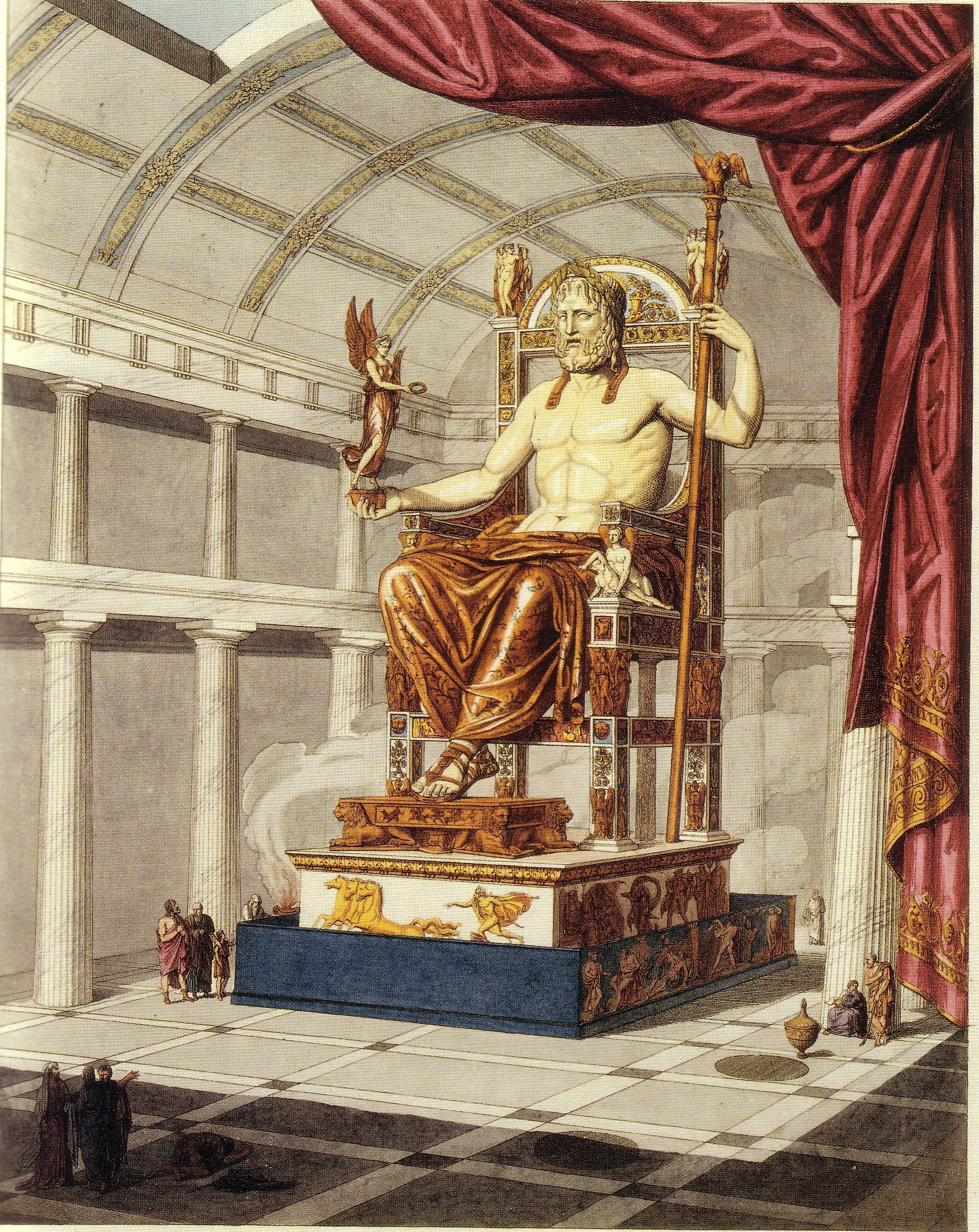

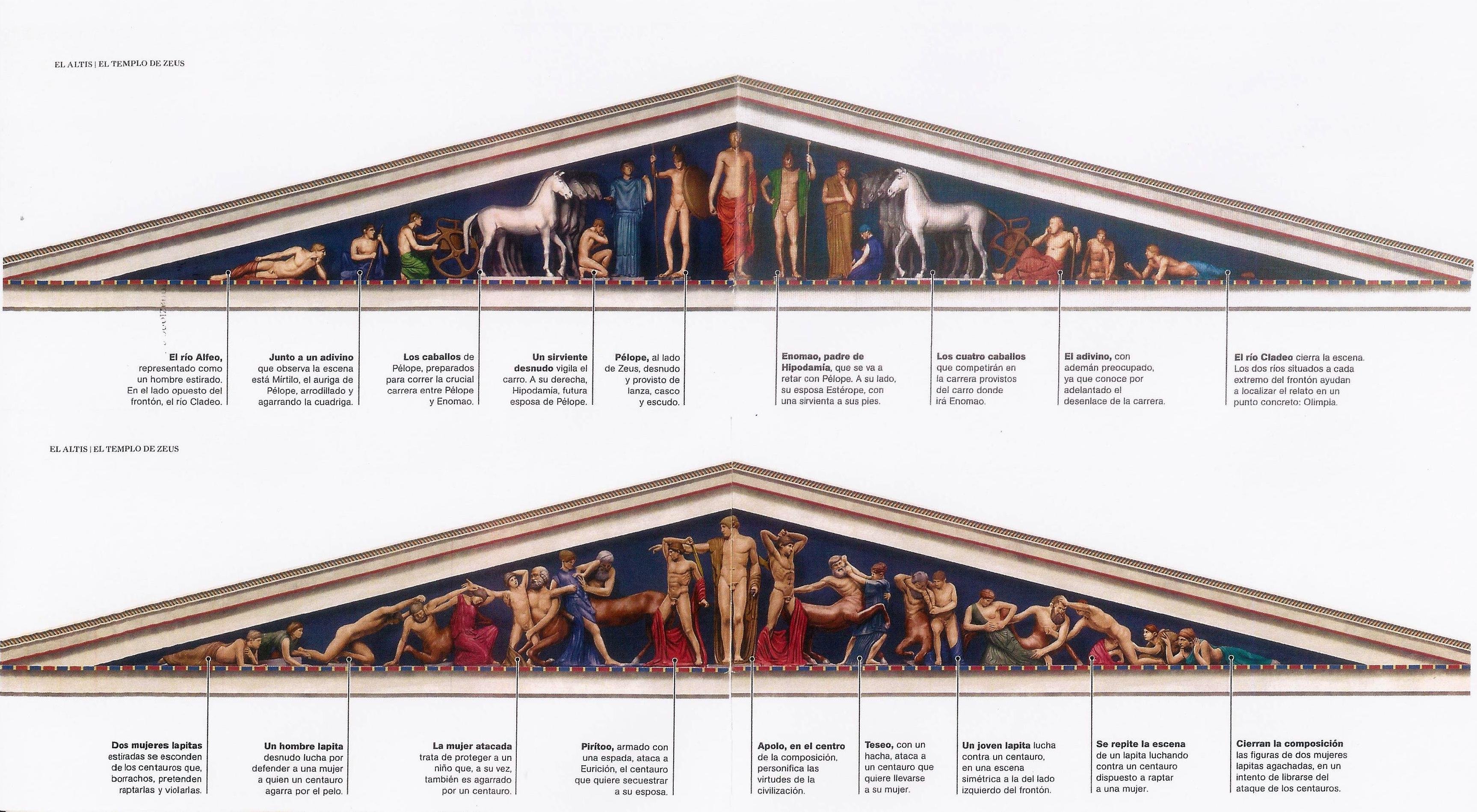

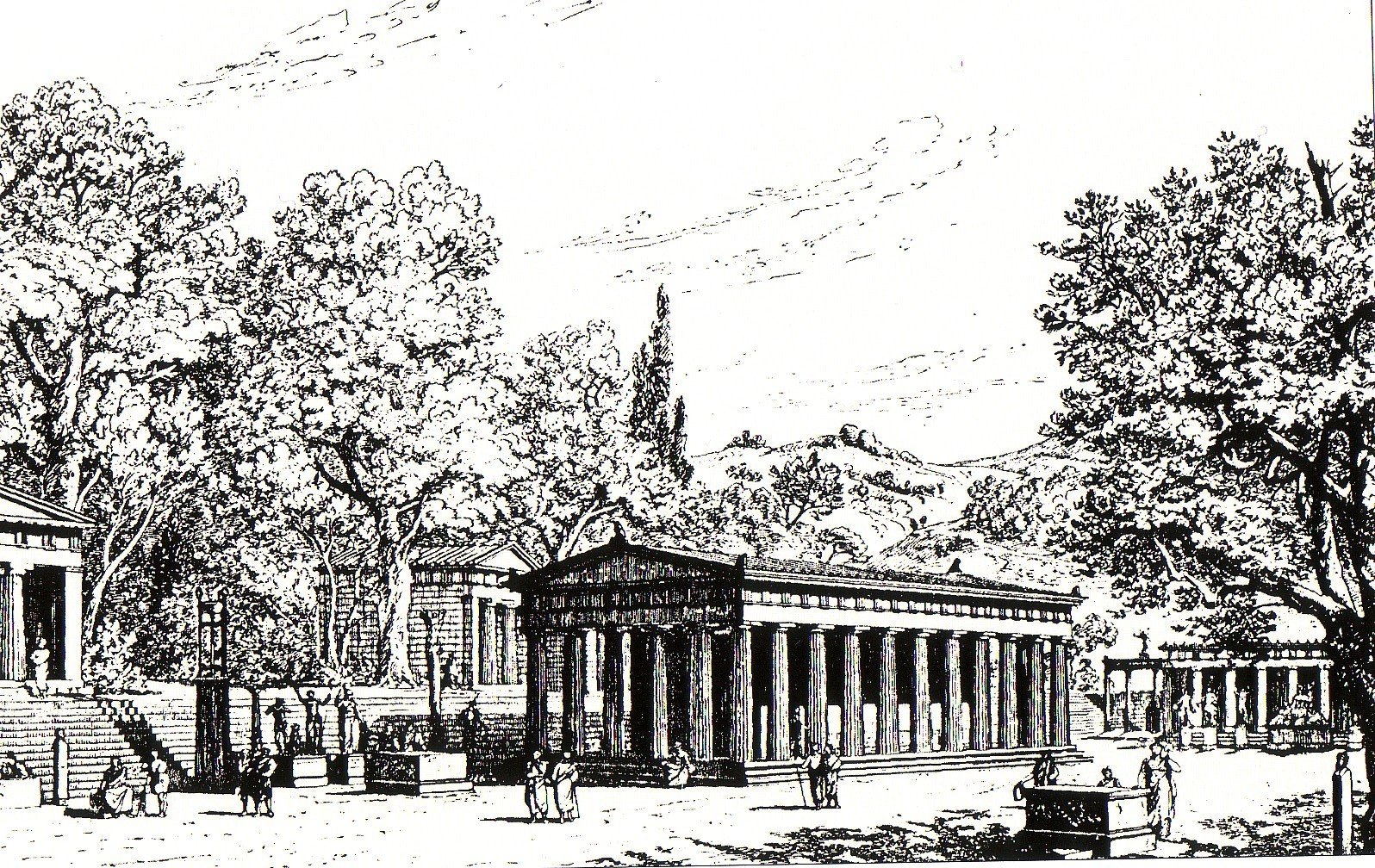

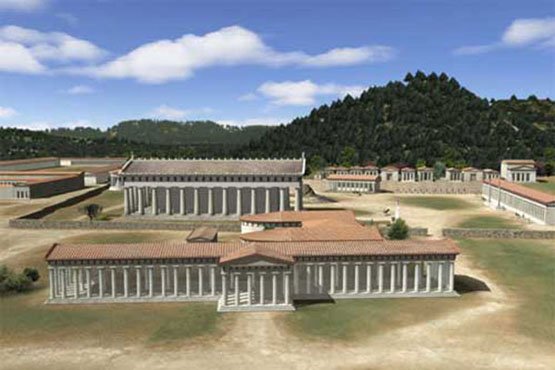

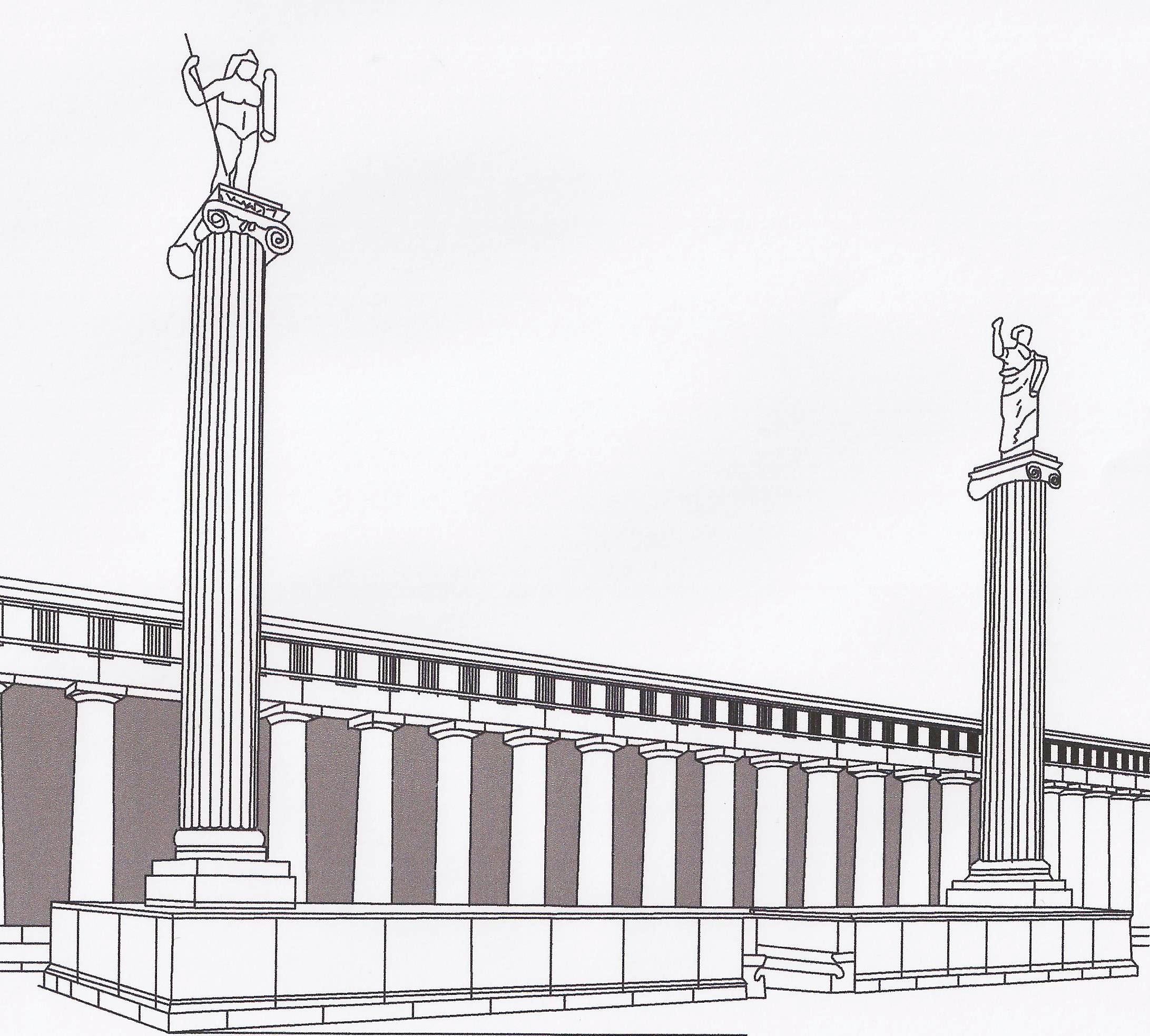

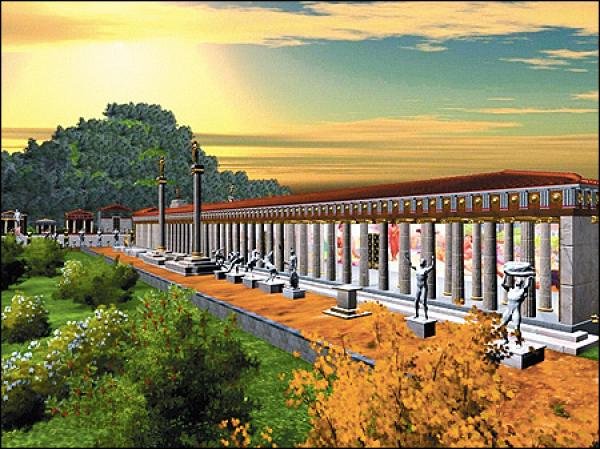

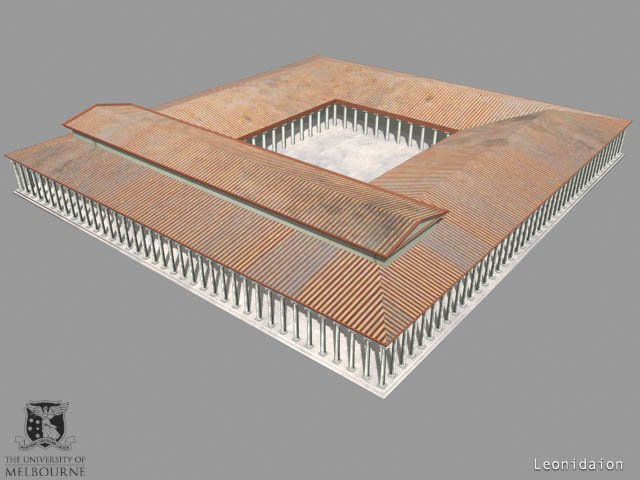

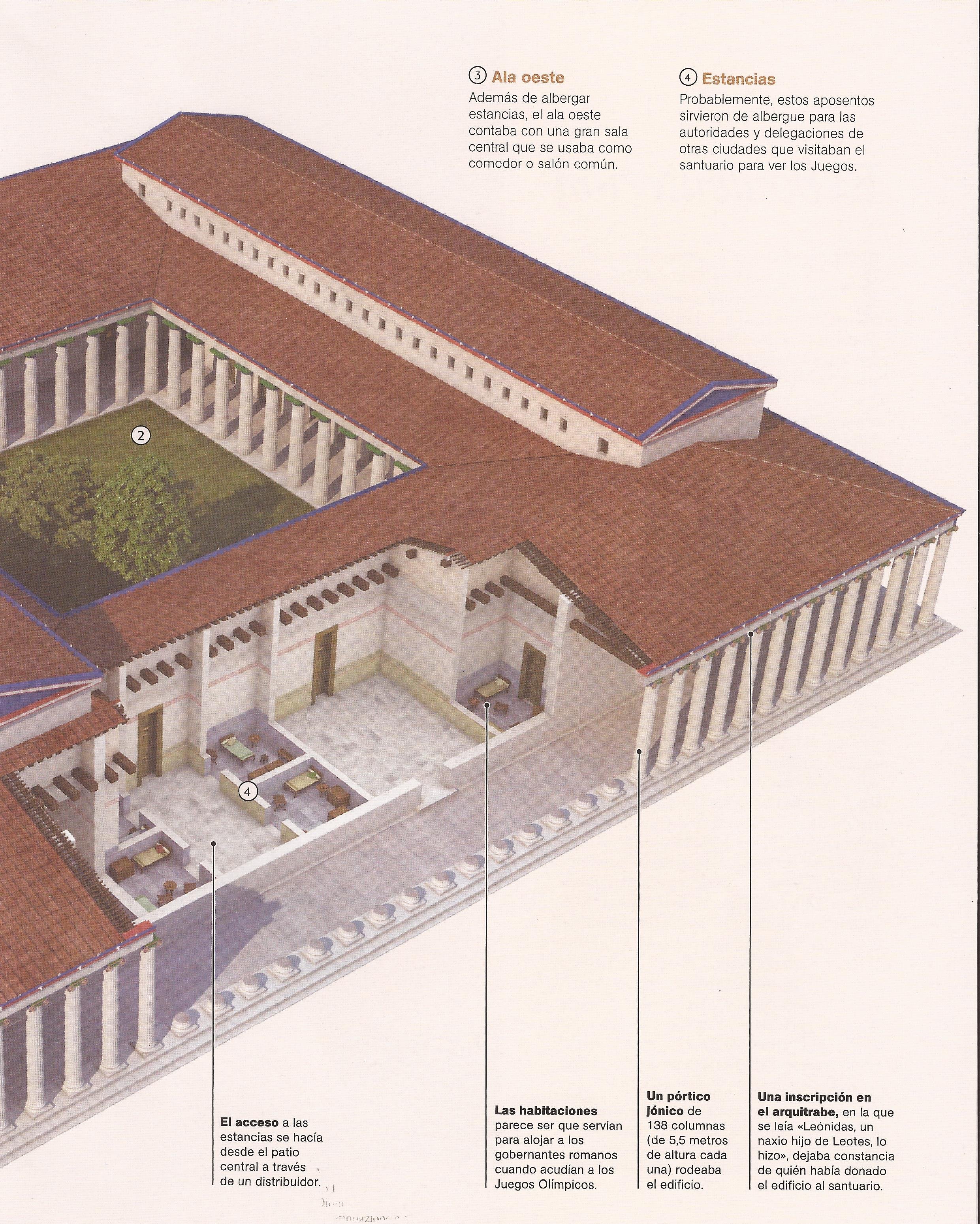

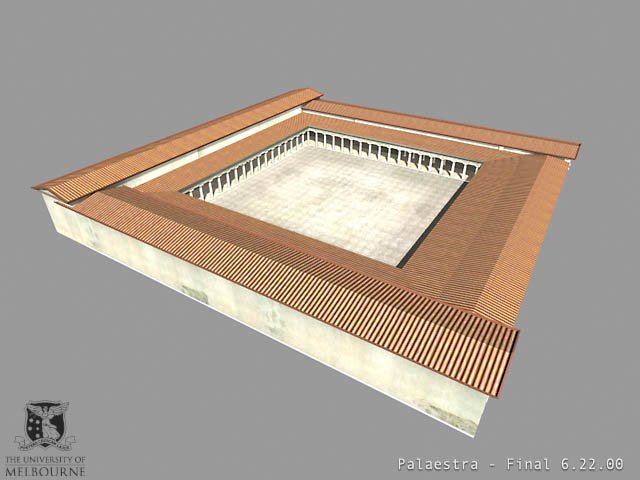

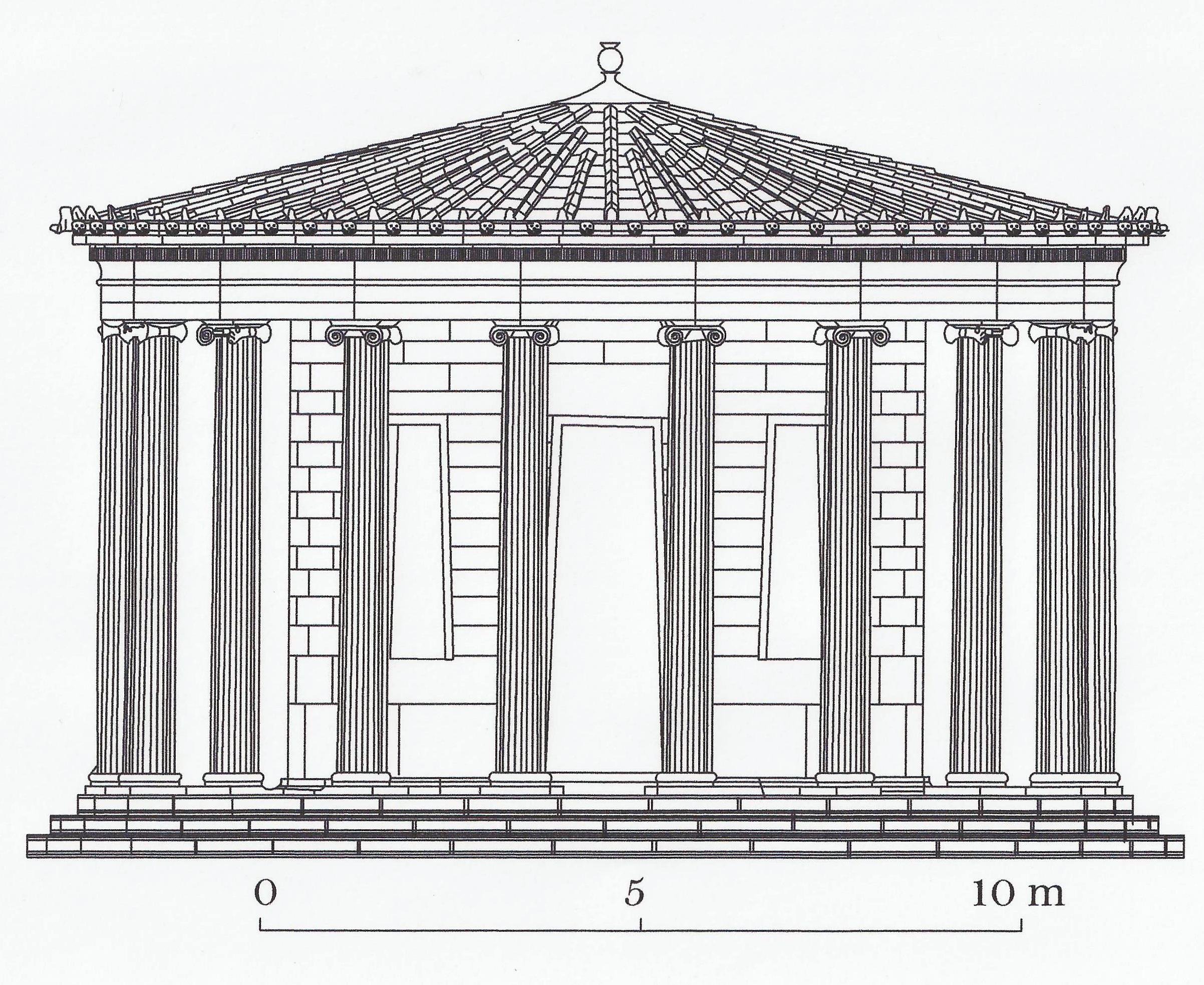

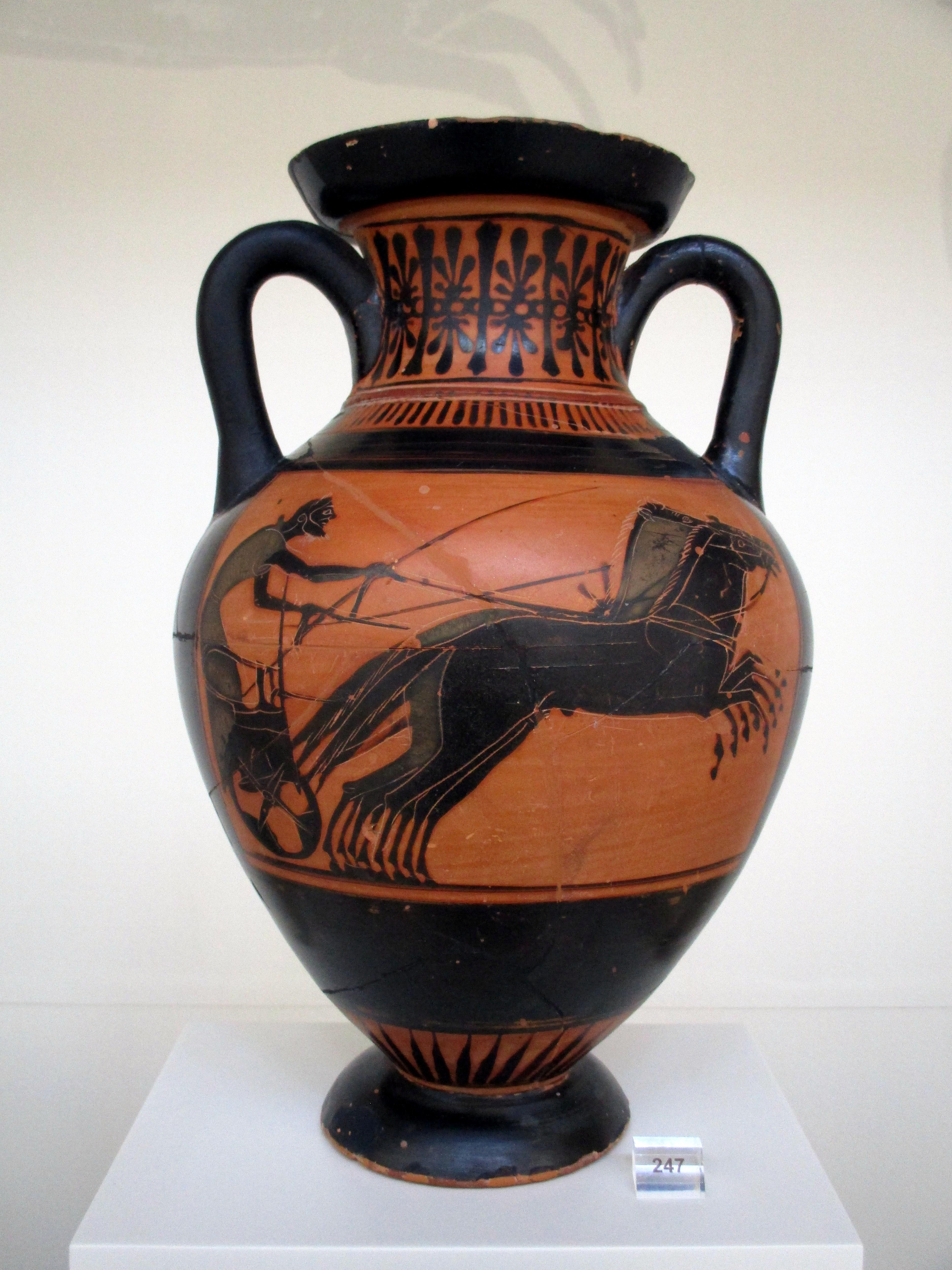

En 1767 el famoso arqueólogo alemán J.J.Winckelmann quiso realizar excavaciones en Olimpia pero su prematura muerte se lo impidió. Fue la intuición lo que permitió al inglés Richard Chandler descubrir la ubicación exacta de la antigua ciudad y suministrarnos su primera descripción en su libro Viajes a Grecia (1778). El yacimiento se halla enmarcado entre el río Alfeo (que debe su nombre a las propiedades de sus aguas para curar la lepra, “αλφοί”), el río Kládeos y el monte Kronión. Luis François Sebastien Fauvel, en 1787, fue el primero en dibujar las ruinas. También en 1827, W. M. Leake y E. Dodwell realizaron valiosos dibujos y anotaciones. En 1829 tuvieron lugar las primeras excavaciones por la llamada Expedición Científica Francesa al Peloponeso bajo la dirección del arquitecto Guillaume A. Blouet. En ellas salieron a la luz algunas ruinas superficiales del templo de Zeus y se encontraron algunas metopas y estatuas de la decoración del mismo que hoy se encuentran en el Louvre. Se necesitó, sin embargo, medio siglo más para que pudiera tener lugar la primera investigación científica de Olimpia llevada a cabo por los estados alemán y griego tras firmar un convenio de colaboración en 1875. El gran historiador y arqueólogo alemán Ernst Curtius inició un proyecto de gran envergadura que, en seis fases (1875-81), exploró sistemáticamente la zona central del santuario. Durante este periodo salieron a la luz la mayor parte de las ruinas de Olimpia. En 1894 se publicaron los dibujos de Adler seguidos, poco después, por maquetas. El segundo gran periodo de de excavaciones tuvo lugar entre 1933 y 1967 bajo la dirección de Emil Kunze, periodo en el que se excavó el estadio y otros recintos hasta entonces no estudiados. En las excavaciones del estadio se encontraron centenares de armas que habían sido expuestas como trofeos al tratarse, en la mayoría de los casos, de botines de guerra. Desde 1967 hasta la actualidad, los periodos de excavación se han alterado con otros de estudio y revisión sistemática de los descubrimientos. Parece que en Olimpia se veneró en un principio un oráculo de la diosa Tierra (Gea) que luego fue suplantado por el de Zeus. A pesar de ello, la diosa cosmogónica siguió teniendo su culto y en su templo, situado cerca del de Hera, se podía ver el orificio de la sima por donde se habían ido las aguas del diluvio de Deucalión, el sitio en el que había estado el oráculo. El yacimiento de Olimpia tal como lo vemos en la actualidad, es el producto de cuatro sucesivas fases de construcción que detallamos a continuación: 1ª Fase: Construcciones del periodo arcaico (s. VI a.C.): Bouleuterion, Santuario de Hestia, Estadio, primitivo Pritaneion, la mayor parte de los Tesoros, Heraion, altar de Hera y Pelopion. 2ª Fase: Construcciones del periodo clásico (s. V a.C.): Nuevo Estadio, el resto de los Tesoros, Edificio SE, Pritaneion, Heroon, Taller de Fidias, Baño Griego y Templo de Zeus. 3ª Fase: Construcciones del final del periodo clásico y del periodo helenístico (s. IV a.C. – s. I a.C.): Cripta del Estadio, Edificio griego, Stoa de Eco, Mitroon, Stoa Sur, Gimnasio, Palestra, Theokolaion, Philippeion y Leonidaion. 4ª Fase: Construcciones del periodo romano (s. I a.C. a III d.C.): Hospedería romana, Termas del Leonidaion, Baños del Cládeo, Edificio SO, Termas meridionales, Odeón, Arco de Nerón, Termas orientales, Ninfeo y Termas del Kronión. Nos centraremos, sobre todo, en las tres primeras fases. Durante largo tiempo el Altis mantuvo un aspecto decididamente rural. Un altar dedicado a Zeus, que según la tradición había sido levantado por Heracles, se cubría con cenizas utilizadas para tapar los restos de los sacrificios y, así, iba elevándose la altura del montículo (en tiempos de Pausanias, la circunferencia tenía 38 m de perímetro y una altura de casi 7 m). Los sacerdotes sacrificaban los animales en la base del altar, la próthisis, en el espacio sobre el krepídoma que no ocupaba la montaña de ceniza. A continuación, llevaban los restos a la parte superior del altar y los quemaban con madera de álamo. El altar constituía la meta de la carrera en el estadio. Sobre un túmulo prehistórico se alzó después el Pelopion (30). El espacio fue conformado en el s.VI a.C. y fue rodeado por un períbolo pentagonal con propileo dórico monumental en su lado SO, en el siglo V a.C. En sus orígenes se trataba, posiblemente, de un lugar de culto del protoheládico II (2500 a.C.) dedicado a una diosa de la fertilidad. Es el lugar más antiguo del yacimiento y a él se debe la fortuna del santuario en su fase inicial. Era considerado históricamente tumba de Pélope. En su interior, donde crecían árboles y se erigieron estatuas, se procedía anualmente al sacrificio de un carnero negro. La primera construcción monumental (hacia 600 a.C.) fue el templo de Hera, el Heraion (29), que fue uno de los precursores del orden dórico. Fue dedicado por los habitantes de Exilunte a la diosa Hera. Es de 6 x 16 columnas, pronaos dístila y opistodomo in antis. Casi todas las columnas de la perístasis se han conservado. Las primitivas columnas eran, no obstante, de madera. Pausanias aún vio una en el opistódomos en su visita del 170 d.C. Como la sustitución de las columnas de madera no se realizaba de forma gradual, las nuevas columnas y, fundamentalmente, los capiteles no son iguales entre sí porque seguían el estilo de la época en que se construían. El tejado estaba hecho de arcilla con tejas planas y curvas típicas de Laconia. En el interior había una imagen de Hera sentada en un trono y a su lado, con barba y con un casco en la cabeza, otra de Zeus. Había también un sinnúmero de otras imágenes dedicadas a otros dioses. Los muros de la naos tenían una serie de nichos para guardar las ofrendas votivas. Entre ellas estaban la celebérrima estatua de Praxíteles “Hermes con Dionisos niño”. En el opistódomos se guardaba el “cofre de Kipselo”, ofrenda de los descendientes del tirano de Corinto: era éste un cofre de madera de cedro decorado con relieves de marfil y pan de oro con escenas mitológicas relacionadas con Olimpia. Otro de los presentes de los kipsélidas era una imagen de Zeus, hecha con pan de oro repujado y guardada en el opistódomos. Pero la pieza más importante era el disco de bronce inscrito con los nombres de Ífito de Elis y Licurgo que documenta la institución de los Juegos Olímpicos y las reglas que debían cumplir los hellanodikai (jueces) para la inscripción. Contiene, también, las reglas de la tregua sagrada (ekecheiria). El plenilunio inmediatamente posterior al solsticio de verano marcaba el inicio del mes de ekecheiria. Este disco era considerado por Aristóteles el “monumento” más importante de la historia del Peloponeso. Otra importante ofrenda era la mesa de Colotes, discípulo de Fidias, construida en oro y marfil, donde se colocaban las coronas de acebuche con las que se coronaba a los vencedores olímpicos. Delante del templo está el altar de Hera donde tiene lugar en la actualidad el encendido de la llama olímpica. Al lado del templo estaba un pequeño recinto de un metro de diámetro, rodeado por un muro, llamado Hipodamio en donde se enterraron los huesos de Hipodamia. Allí entraban las mujeres una vez al año para hacer sacrificios. En el siglo VI a.C. tuvo lugar un auge sustancial de la edificación relacionada con los juegos. Éste fue el periodo de la construcción del primer estadio, el Bouleuterion (sede del consejo olímpico), el Pritaneion (lugar desde el que se administaba el santuario y donde se recibía a los ganadores de las carreras y a los huéspedes importantes) y numerosos thesauroi (24), pequeños edificios en forma de templo, con pronaos y cella, donde se guardaban las ofrendas votivas presentadas por diferentes ciudades. Tenían una fachada simple con dos columnas entre pilastras, excepto el tesoro de Gela que era Hexástilo. Sólo unos pocos tenían decoración escultórica en el frontón. En la actualidad se conservan las ruinas de doce tesoros en total de los que solamente cinco se identifican con seguridad. De oeste a este, es decir, desde el ninfeo hacia el estadio, el primero que nos encontramos, es el tesoro de Sición (480 a.C.) en donde se dice que estaba la espada de Pélope con la empuñadura de oro. A continuación está el tesoro de Siracusa, construido para conmemorar la victoria griega contra los cartagineses en la batalla de Hímera. El tercer tesoro es desconocido y el cuarto es el tesoro de los epidamnios. A continuación se hallaba el tesoro de Bizancio, luego el de los sibaritas y junto a éste el de los libios de Cirene, ambos dístilos in antis. El tesoro de Cirene es muy pequeño y de principios del s. V a.C. A él pertenece un relieve del frontón que representa a la ninfa Cirene llevando un pequeño león y perseguida por Apolo. Luego está el llamado altar de Gea y después está el tesoro de los de Selinunte, el de los de Metaponto (el segundo en construirse) y el de los de Mégara. Este era un edificio con forma de templo dístilo in antis. En su frontón estaba representada la Gigantomaquia. El último de los tesoros (y el primero en construirse) era el de los de Gela, construido poco después del 600 a.C. Originariamente era una estructura cuadrangular con una simple cella. Una pronaos con seis columnas dóricas fue añadido más tarde, a mediados del siglo V a.C., para darle mayor monumentalidad cuando empezaron a ser construidos otros tesoros A mediados del siglo V a.C. la erección de todos los tesoros se había completado. Al pie del terraplén de los tesoros y a lo largo del camino que conduce al estadio, estaban puestos en fila los conocidos Zanes (de Zan, nombre arcaico de Zeus). Eran estatuas de bronce de Zeus de tamaño natural, alzadas con las penas pecuniarias que se imponían a los atletas que violaban las normas de los Juegos. En la actualidad únicamente quedan las bases de las estatuas, que eran 16. Los tesoros fueron desmontados en el siglo III d.C. para reutilizar sus sillares en la construcción de una muralla que protegiera el santuario contra el ataque de los hérulos. El estadio (23) fue producto de sucesivas fases de construcción, adoptando su forma actual en el siglo IV a.C. Sus dimensiones son de 212,54 m x 28,5 m, si bien la distancia entre los mojones de salida y llegada (marcados en el suelo con una línea de calizas estriadas) es de 192,2 m. A la derecha estaba la exedra de los hellanodikai y a la izquierda un templo a Deméter de época romana. Tenía una capacidad para 45.000 espectadores que se sentaban directamente en el suelo. La entrada se realizaba a través de un camino de 32 m de longitud que en origen era descubierto, pero que hoy conserva la llamada Cripta (22) que fue construida en la época helenística. A ambos lados de la entrada había estatuas de Némesis – Tique que hoy en día se exponen en el Museo de la Historia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Al sur, se hallaba el hipódromo que fue arrasado por las aguas del río Alfeo. Tenía forma elipsoidal de 780 m de largo x 320 m de ancho y estaba dividido longitudinalmente por una larga barra de madera; quedaba rodeado por un talud natural al norte y uno artificial al sur, en los que se distribuían los espectadores. En el hipódromo de Olimpia había en los tiempos antiguos un elevado montículo de tierra con forma de altar redondo llamado taraxipo “el que espanta los caballos”. Según palabras de Pausanias, los caballos que junto a él pasaban eran presa de un pánico tal que los carros se rompían y los aurigas resultaban con frecuencia heridos. Para Pausanias Taraxipo era el sobrenombre de Poseidón Hipio. La ciudad de Elis, encargada de la administración y mantenimiento del santuario, construyó en Olimpia diversos edificios de gobierno, como el Pritaneion y el Bouleuterion, en los que, ciudadanos eleos elegidos cada cuatro años se ocupaban, por ejemplo, de mantener al día los archivos de las tablillas con los nombres de los vencedores (y de los tramposos, sancionados con la expulsión perpetua de los Juegos). Del Bouleuterion (14) queda muy poco. Era un edificio cuadrado (según algunos, un simple patio con un altar central) antecedido por un pórtico jónico de 27 m de largo (añadido en el siglo IV a.C.) y flanqueado por dos grandes secciones absidales (ambas de poco más de 30 m de largo x 13 m de ancho). La sección norte se construyó en el siglo VI a.C. y la sur en el siglo V a.C. Contaban con una columnata central de siete columnas. En el bouleuterion se reunía la asamblea olímpica, compuesta por los cincuenta helanodikai elegidos entre los eleos. La vitalidad del control eleo viene sugerida también por el modo en que este nuevo edificio se convirtió rápidamente en el foco de numerosas ofrendas y dedicaciones. Parece demostrado que esta zona atrajo sobre todo estatuas de vencedores olímpicos y durante el siglo VI a.C. sustituyó en importancia, a la hora de ofrecer estatuas, a la zona central del Altis. Dentro del bouleuterion se encontraba la estatua y el altar de Zeus Orkio, donde atletas y jueces, sobre los testículos de un jabalí, pronunciaban antes de los juegos el juramento sagrado. El Pritaneion (33) tenía una gran sala hipóstila central de recepción, una serie de estancias de hospitalidad, una sala de banquetes y cocinas. Acogía la sede del gobierno local de Olimpia, donde se tomaban las decisiones sobre la vida del santuario y de sus Juegos. En su interior había un altar dedicado a Pan en donde ardía una llama perpetua. El Pritaneion es el edificio público de las ciudades griegas en donde ardía el fuego perpetuo y donde se invitaba a los que querían honrar al pueblo: mecenas, artistas, etc. El derecho a ser alimentado perpetuamente en el Pritaneion era un honor grandísimo. En Olimpia, a los vencedores de los Juegos Olímpicos los agasajaban en la sala de banquetes. La principal estructura completada durante el siglo V a.C. fue el templo de Zeus (31). Se erigió por los eleos, con el botín conseguido en la guerra contra Pisa y Trifilia (472 a.C.) en el centro del bosquecillo sagrado (el Altis), en una zona repleta de monumentos votivos que fueron desmantelados y enterrados. Simbolizaba la victoria final de de la ciudad de Elis sobre la de Pisa por el control del santuario. La construcción se completó en el 456 a.C., cuando los espartanos pusieron un escudo dorado en el vértice del frontón oriental en conmemoración de su victoria sobe los atenienses en la batalla de Tanagra (457 a.C.). El templo es obra de Libón de Elis. El material usado en la construcción fue conglomerado local (lumaquela) bastante grueso. La superficie de las columnas y los muros tenía un revestimiento de estuco blanco, mientras que las esculturas de los frontones, el tejado y las gárgolas – cabezas de león- eran de mármol. Era de 6 x 13 columnas contrastando la inclinación de las columnas de las esquinas, ligeramente hacia el interior, con la perfecta verticalidad de las columnas delanteras. Sus dimensiones eran de 64,1 x 27,6 m. La naos (13 x 28,7 m) poseía una pronaos y un opistódomos dístilo “in antis”, y estaba dividida en una nave central y dos laterales por dos filas de siete columnas dispuestas en dos alturas, y con la nave central de anchura doble que las laterales de acuerdo con los cánones del periodo. Se invitó a Fidias a esculpir la estatua más de 20 años después de la terminación del templo. Se le preparó un taller, el llamado Taller de Fidias (6) con las mismas dimensiones y orientación que la naos. El taller se transformó en una iglesia durante el periodo paleocristiano. El edificio tenía las mismas dimensiones que la cella del templo de Zeus y su interior estaba dividido en tres naves por dos hileras de columnas. Para acoger la estatua criselefantina de una manera noble, se revistió la naos de un suelo de mármol negro procedente de Eleusis desde la tercera columna de la entrada y se asociaron a las columnas unos muros ligeros a partir de la segunda, de forma que aislaran el espacio que contenía al dios. El coloso tenía una altura de 42 pies dóricos (12,5 m) y estaba formado con pan de oro y bandas de marfil sobre una estructura de madera. Sentado en un trono llevaba en la cabeza una corona de olivo, en la mano derecha sostenía una estatua de Victoria y en la mano izquierda un cetro. Todavía puede verse hoy en el suelo la base de piedra sobre la que se alzaba, de 6,5 x 9,8 m. Frente a la estatua se descubrió un espacio rebajado de unos 12 cm de profundidad que formaba un cuadrado de piedra caliza gris de 6,5 m de lado y que, según Pausanias, estaba lleno de aceite para la conservación de la propia escultura. Según decía un antiguo poeta, en advocación figurada ante Fidias, que “o bien Zeus se ha presentado ante ti desde el cielo para enseñarte su forma o tu mismo, gran artista, subiste para ver al dios.” Fidias concluyó la estatua en la olimpiada 87. Tras la supresión de los Juegos Olímpicos, la colosal estatua fue trasladada a Constantinopla, donde hacia el 475 d.C. resultó destruida por un incendio. En el santuario de Zeus había también un Zeus de oro trabajado a martillo, ofrenda de Kipselo, el tirano de Corinto. El frontón principal, en el este, estaba ilustrado con la preparación para la carrera entre Enómao y Pélope en presencia de Zeus, y el frontón oeste representa la centauromaquia de Teseo. Las metopas de la pronaos y el opistodomos (las únicas decoradas) muestran los 12 trabajos de Heracles. Tanto el frontón este como el oeste fueron esculpidos entre los años 470 y 460 a.C. Todas las esculturas son de mármol de Paros excepto las dos figuras de la esquinas del frontón oeste, que son de mármol pentélico, quizás por haber sufrido una remodelación posterior a causa de la destrucción del terremoto acaecido en el 374 a.C. Ambos frontones miden unos 26 m de largo y alcanzan los 3,3 m de altura en la parte central. Estaban situados a unos 12 m de altura. El momento inmediatamente anterior a la carrera entre Pélope y Enómao se representa en el frontón oriental. En un espacio claramente definido por personificaciones de los ríos Alfeo y Kládeos, los carros de los contendientes se muestran con conductores, mozos de establo y dos figuras ancianas, que se han interpretado como adivinos. En el centro, la figura de Zeus y a los lados los contendientes: a la derecha Pélope e Hipodamía y a la izquierda el rey con su mujer Estérope. El tema del otro frontón es la batalla entre lapitas y centauros en las bodas de Pirítoo y Deidamía, ocupando Apolo el centro de la composición. Teseo está a la derecha y amenaza con un hacha de doble hoja a un centauro que sujeta a una mujer lapita. A la izquierda Pirítoo esgrimiendo una maza, intenta liberar a su mujer de las garras del centauro Eritión. Los dos frontones son obra de un único maestro (el llamado “Maestro de Olimpia”) cuya responsabilidad habría sido dirigir el taller y proporcionar los bocetos con los que otros trabajaban. Aunque, según Pausanias, el frontón de delante era obra de Peonio y el frontón trasero de Alcámenes, un contemporáneo de Fidias. Cerca del ángulo SE del edificio se yergue un alto pedestal triangular en cuya cima el escultor Peonio esculpió la conocida Nike dedicada por los habitantes de Mesenia y Naupacto para destacar la victoria sobre los espartanos en el 425 a.C. en Esfacteria. También es el responsable de las acróteras del templo. El santuario estaba cercado por un muro que dividía las construcciones religiosas de las seglares. En la primera mitad del períbolo del bosquecillo sagrado, el Altis, una de las construcciones era el Heroon (5), un enigmático edificio del siglo V a.C. que contenía un pórtico como entrada a una zona rectangular y una habitación con un anillo de ortostatos: en ella se encontró una serie de dedicatorias a un “héroe” no especificado, al que algunos expertos han identificado con Fidias. En este caso, las dedicatorias habrían sido hechas por un grupo de personas responsables del mantenimiento del coloso de Zeus, los phaidyntai (“pulidores”). Junto a esta estancia estaba el baño griego (7) (s. V a.C.), que fue sustituido en época romana por los denominados baños del Cládeo. Aquí estaba también la piscina (24 x 16 x 1,6 m) más antigua conocida en el mundo heládico. Otro edificio era el Theokoleion (4) que se consideró tradicionalmente sede de los altos sacerdotes del Altis, aunque parece que fue en realidad un gimnasio o edificio para residencia temporal de asistentes menos importantes del santuario ligados a las actividades deportivas. Fue construido en el siglo V a.C. y estaba constituido por 8 habitaciones con un patio central no cubierto. En época romana se añadió al este del existente otro conjunto igual, más grande, con atrio y habitaciones. Hacia el final del siglo V o inicios del IV a.C., tuvo lugar la construcción del Metroon (25) un templo dórico períptero con 6 x 11 columnas, y el tercer templo más grande del santuario. Estaba dedicado al culto ctónico de Rea. Otro conjunto difícil de descifrar es el conocido como Edificio del sudeste (18). Tiene cuatro salas cuadradas precedidas por un pórtico dórico y un patio que actúa como santuario de Hestia (17). Funcionó hasta el siglo IV a.C. y en el siglo I d.C. el lugar se transformó en la villa de Nerón. Un terremoto en el 374 a.C. y la devastación posterior al conflicto entre los arcadios y los elidios en el 364 a.C. hicieron necesarias nuevas obras durante las cuales se intentó dar al santuario un aspecto unificado definiendo el espacio central con la construcción de pórticos. El resultado fue la Stoa Sur, o Proedria, que dota al Altis de un aspecto solemne de fondo, y la Stoa del Eco o heptaphonón (“de las siete voces”). La Stoa Sur (13) constituye la entrada principal del Altis por el sur. Se construyó hacia el año 350 a.C. Era un edificio simple de planta rectangular cerrado por un muro trasero. Se alzaba sobre una consistente cimentación rematada con un pavimento de mármol a lo largo de sus 80 m de largo x 14 m de ancho. Tenía una columnata exterior compuesta por 34 columnas dóricas, más otras seis a cada lado, que sostenían un arquitrabe de piedra caliza. Diversos detalles diferencian a la Stoa Sur de otros edificios parecidos. Por un lado, justo en el centro de de la columnata sobresale hacia el sur un pequeño pórtico secundario de 7 m de profundidad formado por seis columnas en la fachada y tres a cada lado. Por el otro, el interior de la stoa está dividido longitudinalmente por una serie de columnas corintias, lo que la convierte en el primer edificio de orden corintio levantado en Olimpia. Finalmente, otra de las características propias de este pórtico es la presencia de tres frontones (al parecer, sin decoración escultórica): uno sobre el pórtico saliente y otros dos a este y oeste. Por la orientación meridional de su fachada, este pórtico recibía a los viajeros que llegaban desde el sur y se convirtió en una gradería privilegiada desde donde contemplar las procesiones que se dirigían al hipódromo. La Stoa del Eco (21) (98 m x 12,5 m) fue construida a la vez que la anterior y constituía el límite oriental del sagrado Altis. Se articulaba por una columnata exterior dórica y otra interior quizá corintia. Debe su nombre a su acústica, ya que el sonido se repetía siete veces. A mediados del siglo III a.C. se construyó, delante de la Stoa, el monumento de Ptolomeo II y Arsínoe. Sobre dos altas columnas jónicas (8,89 m de altura) que se basaban en un crepidoma de piedra, se encontraban las estatuas doradas de la pareja. En la actualidad, se conserva únicamente el basamento de piedra y fragmentos de columnas jónicas. A medida que la importancia del santuario y de los Juegos crecía, surgió la necesidad de construir edificios públicos que dieran cobijo al creciente número de visitantes. Algunos personajes acaudalados dedicaron parte de su fortuna a realizar mejoras en la las instalaciones, como la hospedería construida por Leónidas de Naxos. El Leonidaion (9), llamado así por el nombre de su donante, Leonidas de Naxos, es un edificio casi cuadrado rodeado exteriormente por una columnata jónica compuesta por 138 columnas de unos 5,5 m de altura. No se sabe nada de cómo era exactamente el edificio en altura, aunque se cree, por el grosor de sus muros que pudo tener dos pisos, al menos en dos de sus alas. om Su planta tiene unas dimensiones aproximadas de 74 x 81 m. Se construyó en la segunda mitad del siglo IV a.C., hacia el 330 a.C. En el centro hay un patio peristilo, de 29 m de lado constituido por 44 columnas dóricas. Las estancias de cada una de las alas se abren a este patio: en las zonas norte, este y sur se hallan doce estancias, todas ellas muy parecidas, mientras que el ala oeste, más profunda, dispone de una gran sala central que se ha interpretado como un comedor o salón común. En época romana fue reconstruido y se destruyó en parte el edificio griego. Se convirtió el patio central en un jardín con un estanque y con una isla en medio, por lo que se hace difícil deducir su uso original. Es bastante probable que el Leonidio en época griega fuera usado, como en la romana, a modo de hotel para la recepción de visitantes distinguidos, como embajadores o delegaciones de las ciudades que venían a ver los Juegos, y no tanto como residencia de atletas, como se ha sugerido bastante a menudo. Durante el periodo helenístico se hicieron en el santuario escasas alteraciones pero importantes. Fuera del recinto se construyó el gimnasio y la palestra. La Palestra (3) (s. III a.C.) es un gran edificio cuadrado de (66,35 x 66,75 m) con un patio peristilo dórico central rodeado de pórticos con bastantes habitaciones alrededor del mismo. En el lado sur del edificio hay un pórtico jónico y también de orden jónico son las columnas de la entrada de todas las habitaciones. De las 72 columnas del patio peristilo se han restaurado 32. En el ala norte destacaba el efebeo. Con suelo de mármol y nueve columnas en la entrada, era una de las habitaciones más grandes y se destinaba a la instrucción de los jóvenes. La Palestra comunicaba con el gimnasio por medio de una puerta que estaba aproximadamente en el centro de la pared norte. Se utilizaba para preparar las pruebas de lucha, salto y pugilato. El Gimnasio (1) (s. II a.C.) está constituido por un enorme patio rodeado por cuatro pórticos dóricos (120 x 220 m). En el espacio al aire libre tenía lugar el entrenamiento de los atletas en las pruebas de velocidad, disco y jabalina. En el pórtico oriental dos dinteles marcaban la longitud propia de los estadios de carreras (192,2 m) y en él se realizaba el entrenamiento de los corredores cuando las condiciones meteorológicas no eran favorables (lluvia o excesivo calor). Se ha excavado sólo la mitad del gimnasio. El pórtico occidental, donde se encontraba el lugar de residencia de los atletas, fue arrastrado por el río Cládeo. El Philippeion (32) era un edificio bastante importante construido por Filipo II de Macedonia que dedicó a Zeus después de la batalla de Queronea en el 338 a.C. Era un tholos de 15,2 m de diámetro, con 18 columnas jónicas en la perístasis y nueve semicolumnas corintias dentro de la naos. Fue el primer edificio circular de orden jónico. Se levantaba sobre un krepídoma de 36 bloques de mármol perfectamente tallados. La cella tenía una sola puerta que daba al sur con una ventana a cada lado, albergando en su interior nueve semicolumnas corintias pegadas a la pared. La cúpula se levantaba a unos 15 metros sobre el nivel del suelo, con un embellecedor de bronce que imitaba la cápsula de una amapola. El tejado estaba rematado por tejas de barro y la cornisa, de orden corintio, estaba decorada con hojas de acanto y cabezas de león. Enfrente de la entrada, en su interior, existía un pedestal con 5 bustos: las estatuas crisoelefantinas de Filipo, su mujer, sus padres y su hijo Alejandro. Todas eran obras del escultor ateniense Leocares. Ya en época romana, el santuario fue saqueado por Sila para sufragar la guerra contra Mitridates VI Eupátor, rey del Ponto, y después de que aquél perpetrara el traslado de los juegos a Roma, todo volvió en Olimpia a la normalidad bajo el reinado de Augusto. El edicto del emperador Teodosio contra los juegos paganos puso un súbito término a la vida del santuario, que estaba ya en declive. El templo de Zeus se hundió después de un terremoto en el siglo VI d.C. El museo arqueológico SALA 1: Se exponen hallazgos que se relacionan con la prehistoria y protohistoria de Olimpia. SALA 2: Expone hallazgos del periodo geométrico y de la Época arcaica (s. X-VI a.C.). El museo posee la colección de objetos de bronce más rica del mundo. Obra característica del periodo geométrico es el gran caldero con decoración de sirenas y leones en el borde (670 a.C.). La base cónica (s. VIII a.C.), aunque perteneciente a otro, está colocada aquí de modo que el visitante pueda tener una idea completa del utensilio. Hay también premios de los juegos desde la época homérica, convertidos en ofrendas. El caballo fundido de dimensiones monumentales marca la transición del periodo geométrico a la época arcaica. De la época arcaica, la demoníaca figura alada con los ojos de hueso insertados (590 – 580 a.C.) se considera como una de las raras grandes obras de bronce de técnica cincelada. La escultura monumental de la época arcaica en Olimpia está representada por la colosal cabeza de la diosa procedente del Heraion. Es muy probable que se trate de Hera (aunque también existe la opinión de que es una esfinge) y pertenecía, quizás, al conjunto latréutico de Zeus y Hera que existía en el templo. Es de piedra calcárea del 600 a.C. SALA 3: En esta sala se expone cerámica de las épocas arcaica y clásica temprana, objetos de bronce y fragmentos de miembros arquitectónicos de edificios del periodo. Lo más importante es la reconstrucción de la gran sección angular del revestimiento de terracota pintado del Tesoro de Gela y el entablamento, con el frontón, del Tesoro de Megara que data del 520 a.C. En el frontón se representa la Gigantomaquia. SALA 4: Aquí se albergan excepcionales obras de terracota halladas en el santuario. Un lugar destacado lo ocupa el conjunto de terracota de Zeus y Gamínedes (480 – 470 a.C.). Posiblemente fuera la acrotera de un Tesoro. De excepcional importancia histórica es el casco de tipo corintio del estratega ateniense Milcíades, con la inscripción “Milcíades lo dedicó a Zeus”, casco que posiblemente utilizó en la batalla de Maratón. Uno de los ejemplos más característicos del estilo severo es la cabeza de terracota de una estatua de Atenea (490 a.C.) SALA 5: En ella se alojan las muestras más soberbias del estilo severo del arte griego: la decoración escultórica del templo de Zeus, que se había realizado en dos composiciones de frontón compuestas por 42 figuras, en doce metopas con los trabajos de Heracles y en las gárgolas con cabeza de león del tejado, todas ellas talladas en mármol de Paros. En el frontón oriental se representa la carrera de carros entre el rey de Pisa Enómao y el príncipe lidio Pélope. La composición consta de 21 figuras y narra el momento anterior al comienzo de la formidable competición. En el frontón occidental se representa la Centauromaquia: la lucha entre los centauros y los lapitas cuando su rey Piritoo celebraba su boda con Deidamía. En las metopas se representan los doce trabajos que Euristeo, rey de Micenas y Tirinto, encargó a Heracles para que se purificara por el asesinato de su mujer y de sus hijos, asesinato que había cometido tras el ataque de locura que le había provocado Hera. Se encontraban encima de la pronaos y el opistodomos del templo. Se esculpieron entre el 470 y el 450 a.C. y cada una mide aproximadamente 1,6 m de lado. SALA 6: Aloja a una obra maestra del arte griego antiguo, la Nike alada, obra de Peonio. Fue dedicada por los mesenios y los naupactios a Zeus cuando derrotaron a los lacedemonios en el 421 a.C. SALA 7: Está dedicada a Fidias. En la vitrina que hay a la izquierda de de la entrada se encuentra la “copa de Fidias.” Se trata de un pequeño enócoe en cuya base está grabada la inscripción ΦΕΙΔΙΟ ΕΙΜΙ (soy de Fidias). SALA 8: La sala está dedicada a una de las obras escultóricas culminantes de la Grecia Antigua, el Hermes con Dioniso niño de Praxíteles (s. IV a.C.) Para que Dioniso, creado en el muslo de Zeus, creciera lejos de la cólera de Hera, Zeus lo confió a Hermes, mensajero de los dioses, para que lo llevara a Nisa (Beocia) a las hermanas de su madre Semele. En el transcurso del viaje Hermes hizo una parada para descansar, momento que escogió Praxíteles para inmortalizarlo. SALA 9: Está dedicada al arte helenístico (s. IV – I a.C.). De especial belleza es la pequeña cabeza de Afrodita del tipo de la Cnido, que algunos investigadores consideran obra de Praxíteles. SALAS 10 y 11: Esculturas de la época romana. SALA 12: Los objetos que se exponen en esta última sala tienen relación con el final de la historia del santuario de Olimpia.

El bellísimo edificio neoclásico que destaca en una pequeña colina al NO del santuario de Zeus, es el Museo Antiguo o Singreion, donación de Andreas Singrós. Su construcción acabó en 1880 y es el museo provincial más antiguo de toda la cuenca mediterránea. Consta de una gran sala central y 10 más pequeñas alrededor de ella. En Olimpia se celebraban juegos, probablemente de carácter local, ya desde la época micénica. Por Pausanias conocemos que en el año 776 a.C. los juegos son organizados por Ifito, después de un oráculo, y adquieren carácter panhelénico. En las épocas arcaica y clásica los Juegos llegan al punto culminante de su esplendor, mientras que en el periodo helenístico pierden su carácter religioso y se convierten en manifestaciones atléticas profesionales. En la época romana comienza el declive de los juegos aunque continúan celebrándose durante siglos, y son suprimidos en el 393 d.C. por el emperador bizantino Teodosio I. Hasta entonces se habían celebrado 293 olimpiadas. Sala 1. La prehistoria de los Juegos y el comienzo de los Juegos en Olimpia. Las primeras formas de deporte en el territorio heládico se remontan a los comienzos del segundo milenio a.C. cuando en Creta aparecen diversas pruebas que tienen relación con ceremonias religiosas: lucha, pugilato taurocatapsías. Más tarde, los micénicos las heredan de los minoicos e introducen la carrera y la carrera de carros. Los hallazgos más importantes que se exponen en la sala son dos sellos micénicos de los s. XIV – XIII a.C. En uno de ellos se representa una taurocatapsía y en el otro a dos corredores. Piezas importantes son también la hidría de bronce, con representaciones de Heracles y Nike (s. III a.C.), y un torso de mármol de Heracles también del s. III a.C. Sala 2. Zeus y su culto y la organización de los Juegos. Durante el periodo geométrico se instauró el culto a Zeus en Olimpia como lo manifiestan las numerosas ofrendas, principalmente calderos con trípodes y estatuillas humanas y de animales que se exponen en esta sala. Los pisatas fueron los organizadores de los Juegos desde el 668 a.C. hasta el 572 a.C. Desde el 570 a.C. en adelante la organización pasa definitivamente a manos de los eleos que habían conquistado el reino de Pisa. Responsables de la observancia de las normas (que habían sido ordenadas por Zeus) eran los Ελλανοδίκες que durante diez meses vivían en Elis, en el Ελλανοδικέιον, donde aprendían el reglamento de los Juegos. Su número aumentó paulatinamente de 2 a 10 y se sentaban en la exedra que se encuentra en el lado sur del Estadio. Muchas de las informaciones acerca de la organización de los Juegos se exponen en esta sala en forma de placas e inscripciones. Salas 3 y 4. La preparación de los atletas. Los atletas, un mes antes de los Juegos, iban a Elis y se entrenaban en los tres gimnasios y en la palestra de la ciudad. En Olimpia los entrenamientos tenían también lugar en el gimnasio y en la palestra. Sala 5. Mujeres y deporte. Las mujeres no podían tomar parte en los Juegos Olímpicos (aunque sí en otras competiciones atléticas como los Herea que también se celebraban en Olimpia) excepto como propietarias de caballos y de carros en las competiciones hípicas. La única mujer que infringió la norma fue Calipatira, hija del púgil rodio Diágoras, que se disfrazó de “entrenador” cuando su hijo participaba en los Juegos. Su hijo venció y ella fue a abrazarlo. En aquel momento se le cayó el quitón que vestía y se descubrió su sexo. Desde la siguiente Olimpiada se estableció que los entrenadores entrasen desnudos en el Estadio como los atletas. Sala 6. Programa de los Juegos y pruebas. En el centro de los dos lados cortos de la sala predomina una estatua de mármol de Zeus, señor del santuario, en cuyo honor se celebraban los Juegos, y otra de Apolo. Destacan también: Un kilix ático de figuras rojas con representación de un combate de pugilato del 500 a.C. aprox. Un ánfora con representación de cuadriga de fines del s. VI a.C. Un tronco de mármol de kouros con la inscripción ΑΡΡΑΧΙΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΥΣ que pertenecía al pancraciasta Arriquión de Figalia. El pancracio era una combinación de pugilato y lucha. Arriquión de Figalia obtuvo la victoria olímpica mientras expiraba por la llave del cuello de su rival porque anteriormente éste había dado la señal de rendirse (el απαγορεύειν) Sala 7. Los triunfadores de los Juegos. El premio de los Juegos era una corona de hojas de acebuche, el κότινος, que daba el olivo καληστέφανος que crecía cerca del ángulo SO del templo de Zeus. Se expone en esta sala la crátera de figuras rojas con representación de Nike en cuadriga (370 a 360 a.C.) Sala 8. Premios y ofrendas. Los honores que recibían los olimpiónicas cuando regresaban a su ciudad eran muy grandes. Demolían una parte de sus murallas para que pasase el vencedor con su cuadriga, pues una ciudad que había dado tal atleta no necesitaba murallas. A continuación, el triunfador ofrecía un sacrificio al dios protector de la ciudad, a quien dedicaba su corona, y seguía un banquete festivo en el que participaban todos los ciudadanos. Tenían derecho a que se erigiera su estatua en el sagrado Altis. En la actualidad conocemos los nombres de 92 vencedores de los Juegos Olímpicos. Sala 9. Los espectadores de los Juegos. Miles de peregrinos llegaban a Olimpia desde los confines del mundo griego antiguo para seguir los Juegos. Vivían en tiendas que se levantaban a lo largo de los ríos Alfeo y Cládeo o bajo los árboles. Salas 10 y 11. Los restantes Juegos Panhelénicos. Juegos Píticos: Se organizaban en Delfos. Fueron fundados por Apolo cuando dio muerte a la terrible serpiente Pitón. Se celebraban cada 8 años y eran únicamente musicales. Luego fueron reorganizados por Clístenes, tirano de Sición, en el año 582 a.C. añadiéndose juegos gímnicos e hípicos. Después de la reorganización eran cuatrienales. El premio era una corona de laurel, el árbol sagrado de Apolo. Juegos Ístmicos: Se celebraban cada dos años en el santuario de Poseidón en el Istmo, en honor de esta divinidad. El premio para los vencedores era una corona de pino y más tarde de apio. Los juegos los organizaron los Corintios hasta el s. I a.C. Juegos Nemeos: Se celebraban cada dos años en el santuario de Zeus en Nemea en honor del dios. Hasta finales del s. V a.C. tuvieron lugar en Nemea. Después de la destrucción del templo de Zeus se desarrollaron en Argos. El premio era una corona de apio silvestre. Juegos Panateneos: Además de los grandes Juegos Panhelénicos, en bastantes ciudades se habían establecido juegos locales en el marco de las manifestaciones religiosas. Los más importantes eran los Panateneos en Atenas que se celebraban en honor de Atenea. Los premios consistían en algún objeto de valor, como coronas de oro, trípodes de bronce, etc. En esta zona se exhibe un fragmento de un relieve votivo con la figura de Atenea sentada (s. V – IV a.C.)

FOTOGRAFÍAS

PLANOS