“Demetrio, hijo de Antígono, destruyó la ciudad de Egialeo en la llanura y fundó junto a la antigua acrópolis la ciudad actual.”(Pausanias. La Descripción de Grecia. Libro II,6,7).

Desde el centro de Kiato, en la plaza donde está la iglesia, cogemos la carretera que nos lleva a Vasilikó y de aquí a la antigua Sición.

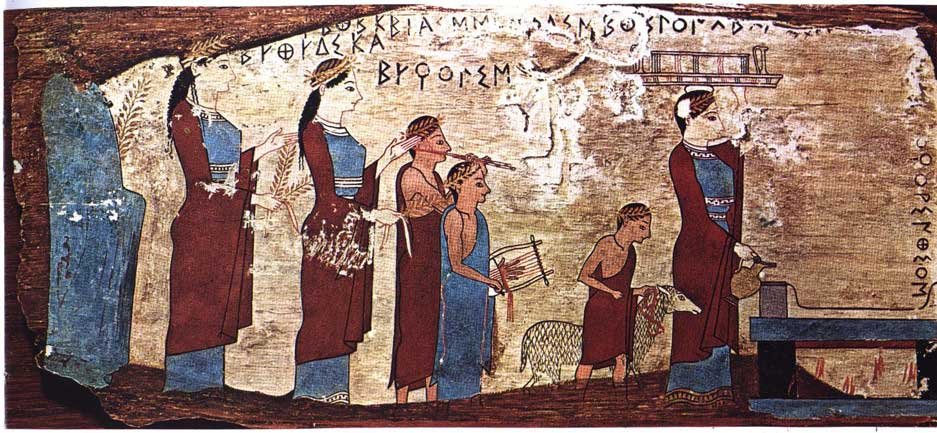

Cuenta Pausanias, que los de Sición decían que Egialeo fue el primer habitante autóctono de su país y todo lo que en el Peloponeso se llamaba, aún en su época, Egíalo (Egíalo quiere decir “costa”, y se daba ese nombre a la franja costera que usualmente se llama Acaya) tomó su nombre de aquél cuando fue rey (1870 a.C. aprox.), y que él fundó la ciudad de Egialea en la llanura. Egialeo era hijo del dios-río Ínaco y hermano, por tanto, de Foroneo, el primer rey de Argos. Fue sin embargo un rey del Ática, Sición, el que dio el actual nombre a la ciudad cuando se casó con Zeuxipe, la hija de su antecesor Lamedonte al que sucedió en el trono. Sición tuvo una hija llamada Ctonofile que, con Hermes, fue madre de Pólibo, su sucesor. Pólibo murió sin hijos varones por lo que Sición pasó a manos de su nieto por vía materna Adrasto, antiguo rey de Argos y líder de la guerra de los Siete contra Tebas, que se había refugiado en su corte. Hizo famosa a Sición por los Juegos Pitios que él instituyó. Al ser muerto su hijo en la guerra de los Epígonos contra Tebas, murió de dolor. Los reinos de Argos y Sición se separaron de nuevo y siguieron distintas genealogías reales. Con la llegada de los dorios la población se organizó en tres tribus dóricas y una jónica, con los mismos privilegios, además de los esclavos que vivían en el campo y desarrollaban los trabajos agrícolas principalmente. Durante siglos Sición permaneció bajo el dominio de Argos, de donde procedían los invasores dorios. Los siglos VII y VI a.C., al igual que para Corinto, fueron una especie de edad dorada para esta antigua ciudad. La autoridad política, en una ciudad ya totalmente independiente y soberana, era ejercida entonces por la familia de los orthagóridas que hizo de ella uno de los principales centros artísticos de Grecia, en particular en el ámbito de la pintura. Orthagoras, perteneciente a una tribu predórica, fue el que instauró la dinastía de los Orthagóridas que permanecerá en el poder hasta 555 a.C. El más famoso de los ortagóridas fue Clístenes (hacia 600 a.C.) cuya hija se casó con el alcmeónida Megacles y tuvo por hijo a Clístenes, el reformador ateniense. Ocupó las ciudades dóricas de Pellene y Kleonas y atacó Argos. Entre 600 y 590 a.C. dirigió, a expensas de Delfos, la primera guerra Sagrada. Se considera que Cratón, contemporáneo del Crantes corintio (finales del siglo VIII- inicios del siglo VII a.C.), inventó el dibujo en colores. De Teléfanes (principios del siglo VII a.C.) se dice que inventó el uso de detalles dentro de las figuras. Sin embargo, los expertos suelen hoy atribuir las famosas tablas de madera pintada de la cueva de Pitsá (cerca de Sición) a talleres corintios (segunda mitad del siglo VI a.C., hoy en el Museo Nacional de Atenas.) También la escultura floreció en Sición. A Butades se atribuye el haber sido el primero en modelar arcilla (mediados del siglo VII a.C.), y de los cretenses, Dipoinos y Esquilis, “pupilos de Dédalo”, se dice que trabajaron durante largo tiempo en la ciudad. A los dos se les considera fundadores de la escuela del Peloponeso de escultura en mármol. Experto artífice de la madera, el mármol y el bronce fue Kanakos (segunda mitad del siglo VI a.C.) que produjo un célebre Apolo Philesios (“benevolente”) para los milesios. Se le atribuye también la estatuilla de Hermes Criophoros (“portador del cordero”) del Museo de Bellas Artes de Boston. A finales del siglo VI a.C. Esparta depuso a la tiranía de los ortagóridas. Durante la guerra del Peloponeso Sición se puso del lado de Esparta y Corinto. En 369 a.C. fue conquistada y sirvió de base para los ejércitos tebanos en el exitoso ataque que esta ciudad hizo a la Liga del Peloponeso. Coincidiendo con estos acontecimientos, Eufrón, un hombre que se distinguía por su temeridad y locura, se propuso instaurar la tiranía con el apoyo de los argivos y de los arcadios. Una vez hubo triunfado en su intento, desterró a los cuarenta sicionios más ricos y confiscó sus bienes. Durante esta época Sición alcanzó su cénit como centro artístico: sus escuelas de pintura alcanzaron fama por Eupompo, y atrajeron a los grandes maestros Pánfilo y Apeles. Su escultura alcanzó su máximo nivel con Lisipo y sus alumnos. Demetrio Poliorcetes conquistó la ciudad que se hallaba en manos de soldados de Ptolomeo en el 303 a.C. Destruyó el barrio cercano al puerto, ya que era una zona totalmente insegura y trasladó el asentamiento a la colina donde había estado la acrópolis arcaica. Tras ayudar a los ciudadanos en las tareas de reconstrucción de sus casas, les devolvió la libertad y recibió de ellos honores divinos. Además, rebautizaron la ciudad con el nombre de Demetrias. A mediados del siglo III a.C., Sición entró en la Liga Aquea y fue favorecida por los romanos desde el 146 a.C. cuando Corinto fue destruida. La destrucción de Corinto supuso para Sición la adquisición de nuevos territorios y la presidencia de los Juegos Ístmicos, aunque ya en tiempos de Cicerón la ciudad había caído en la intrascendencia política y cultural.

A Sición acude Tiestes, tras una estancia en la corte del rey Tesproto, con intención de poner en marcha los planes para vengarse de su hermano Atreo. Un oráculo le había señalado que sólo lograría su propósito engendrando un hijo con su propia hija. Así, llega a Sición, en donde su hija Pelopia participa en unos sacrificios en honor a Ártemis. Durante la danza ritual, Pelopia cae al suelo, se mancha la túnica con la sangre de las víctimas y acude después a lavarse al río. Allí la sorprende su padre Tiestes que, con el rostro cubierto para evitar ser reconocido, consigue violarla. Durante el forcejeo, Pelopia le arrebata la espada. Melampo llega a Sición, acompañado por Biante y otros hombres, persiguiendo a las hijas de Preto. Ifinoe, una de ellas, pierde la vida en el camino, y el acoso a las restantes continua después hasta las montañas de Aroania.

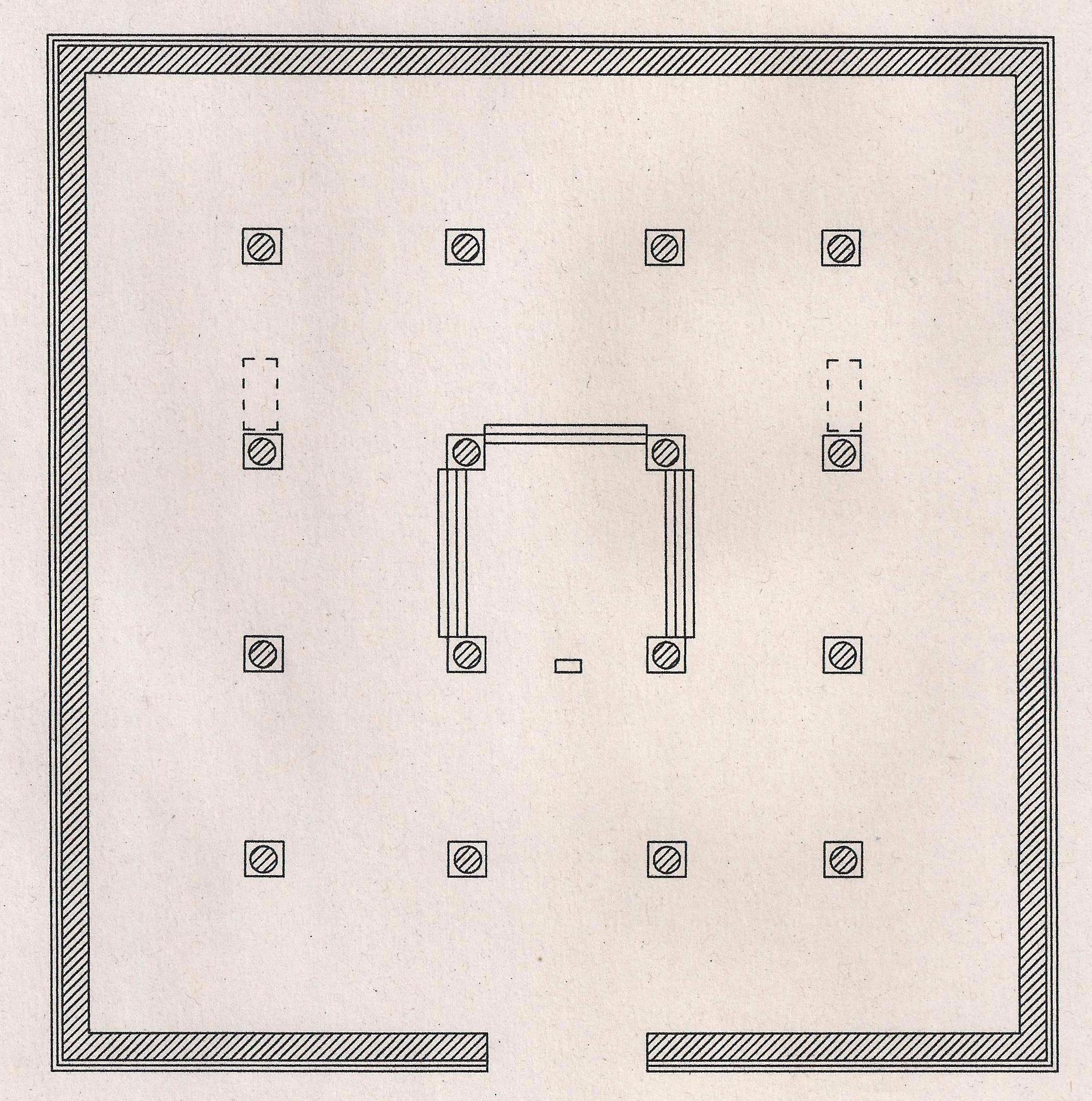

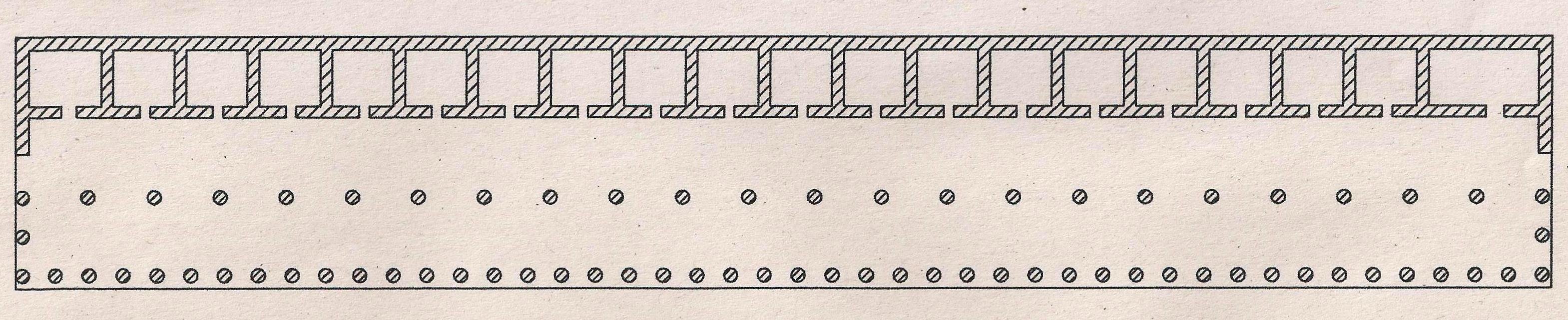

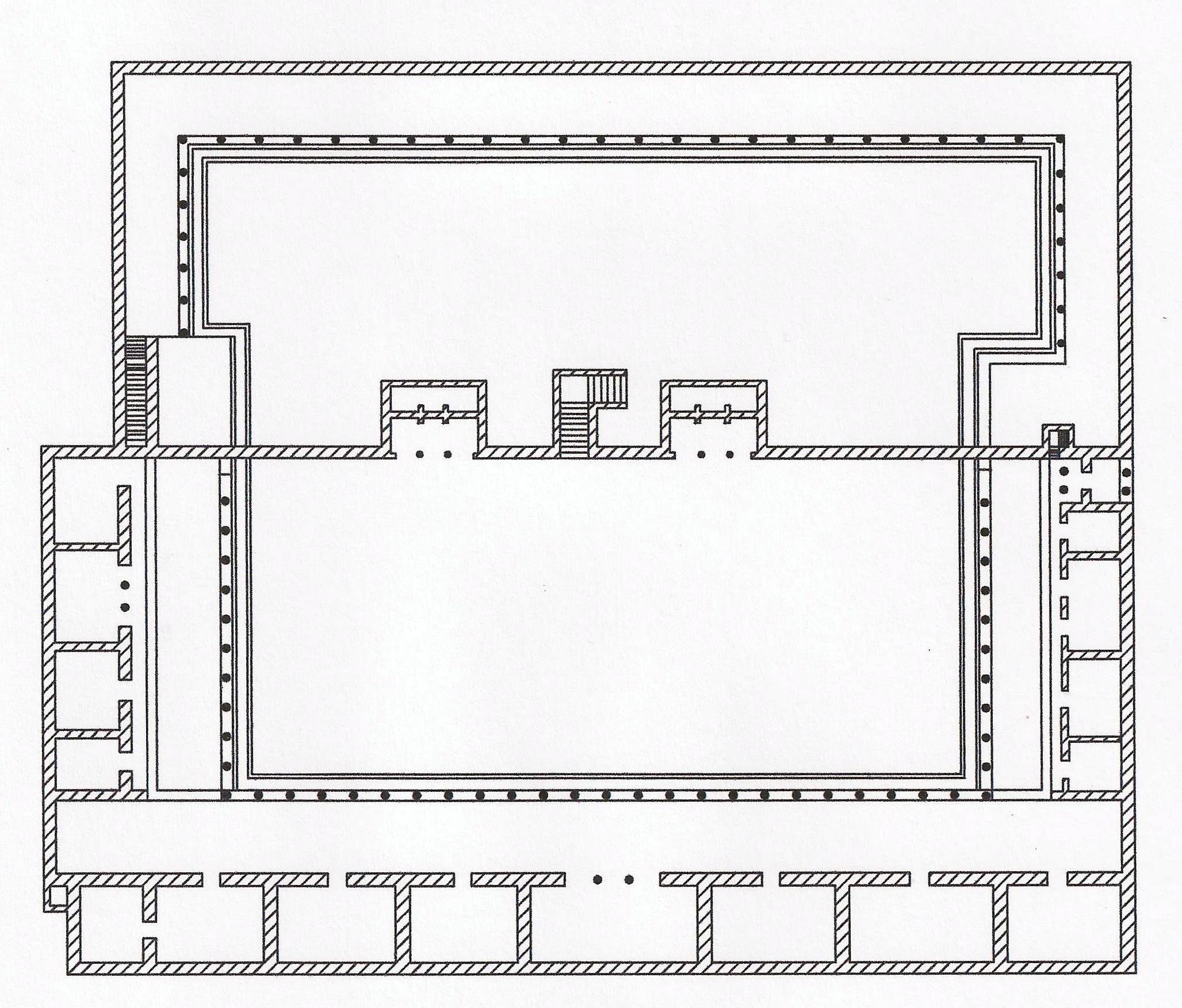

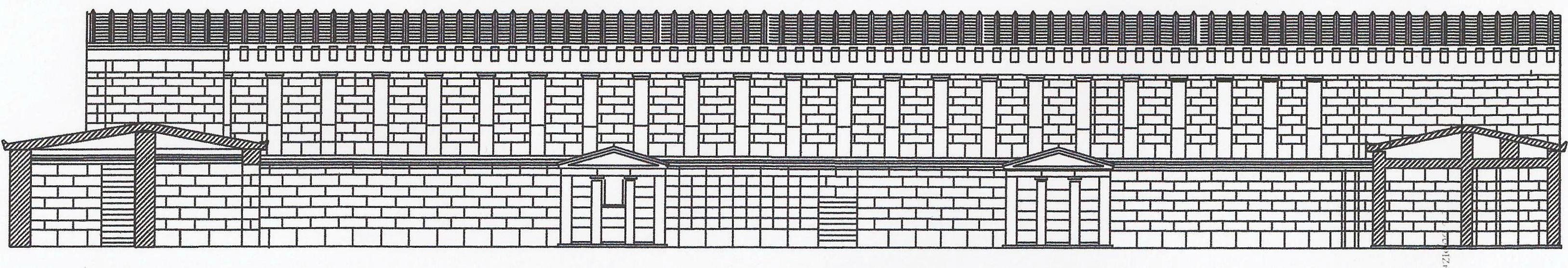

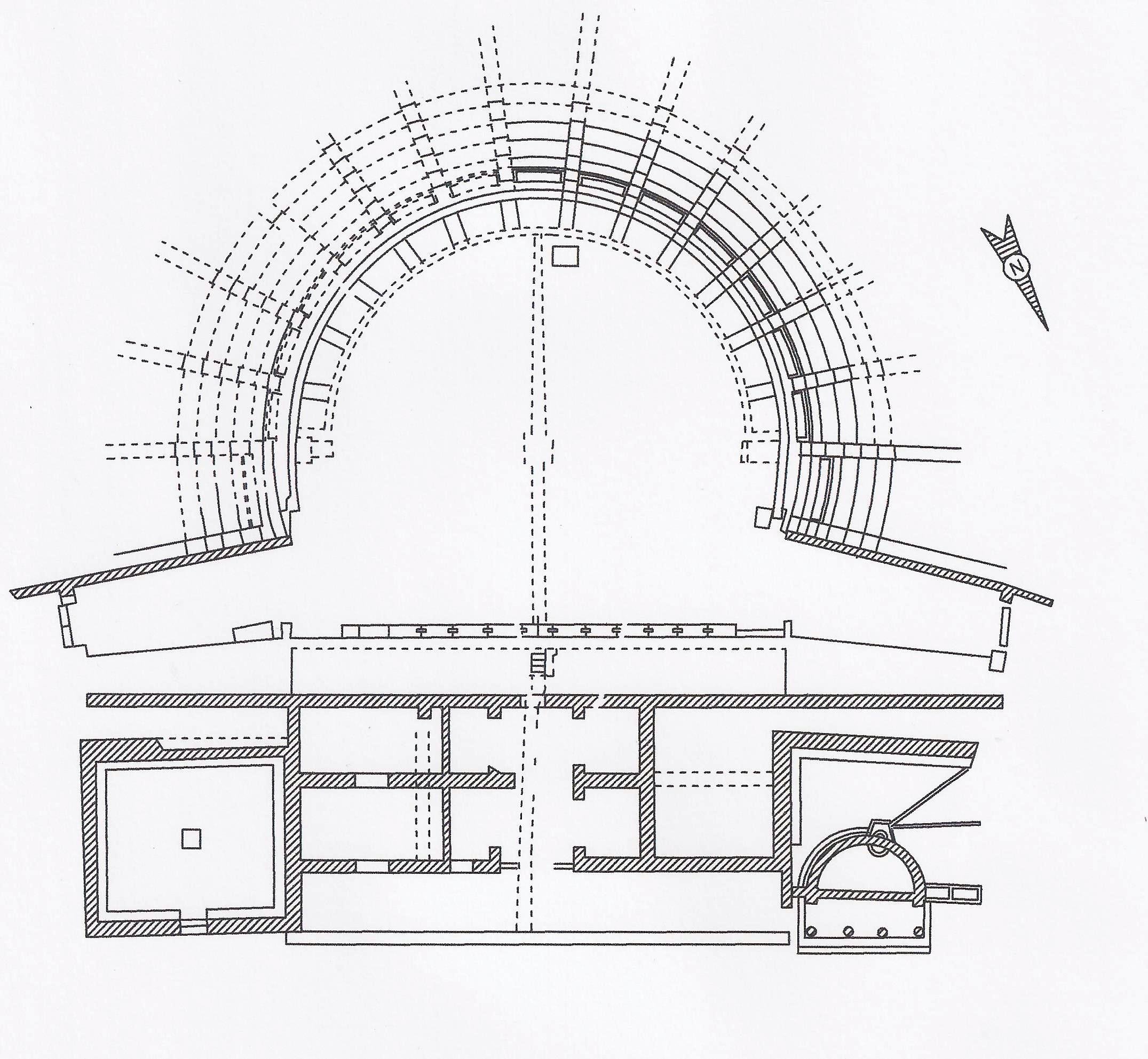

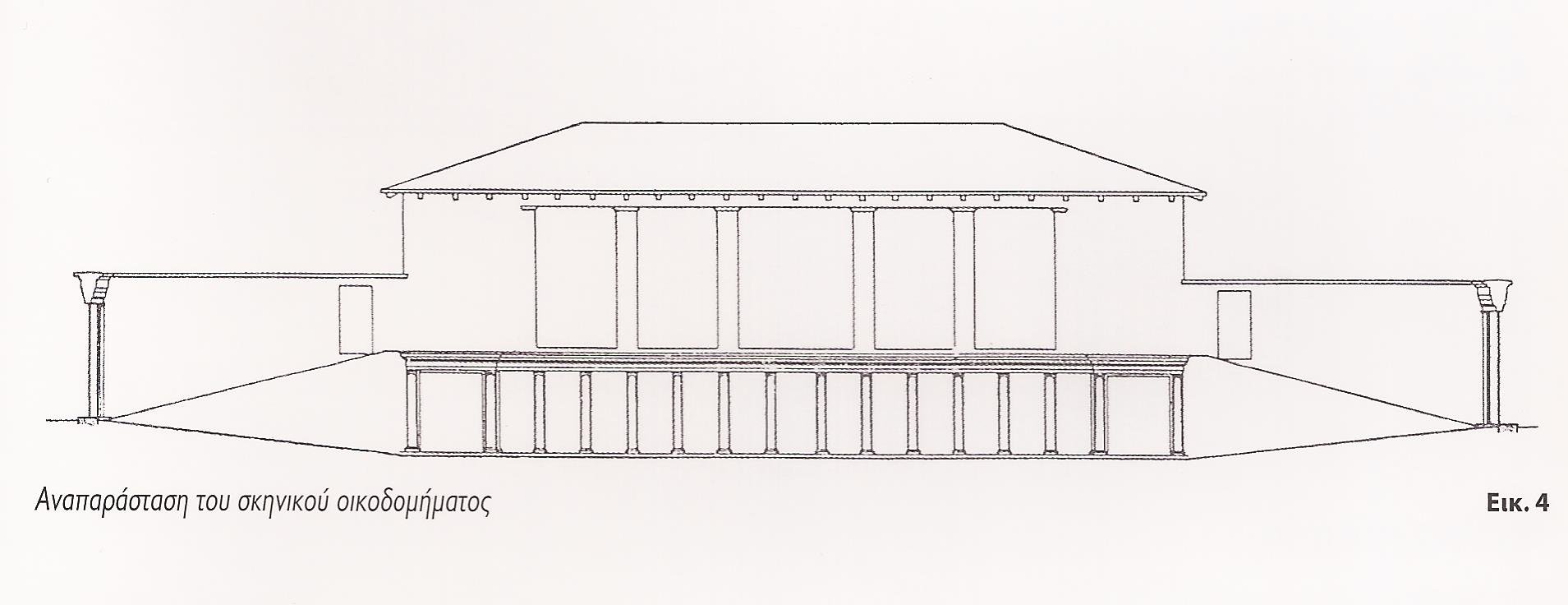

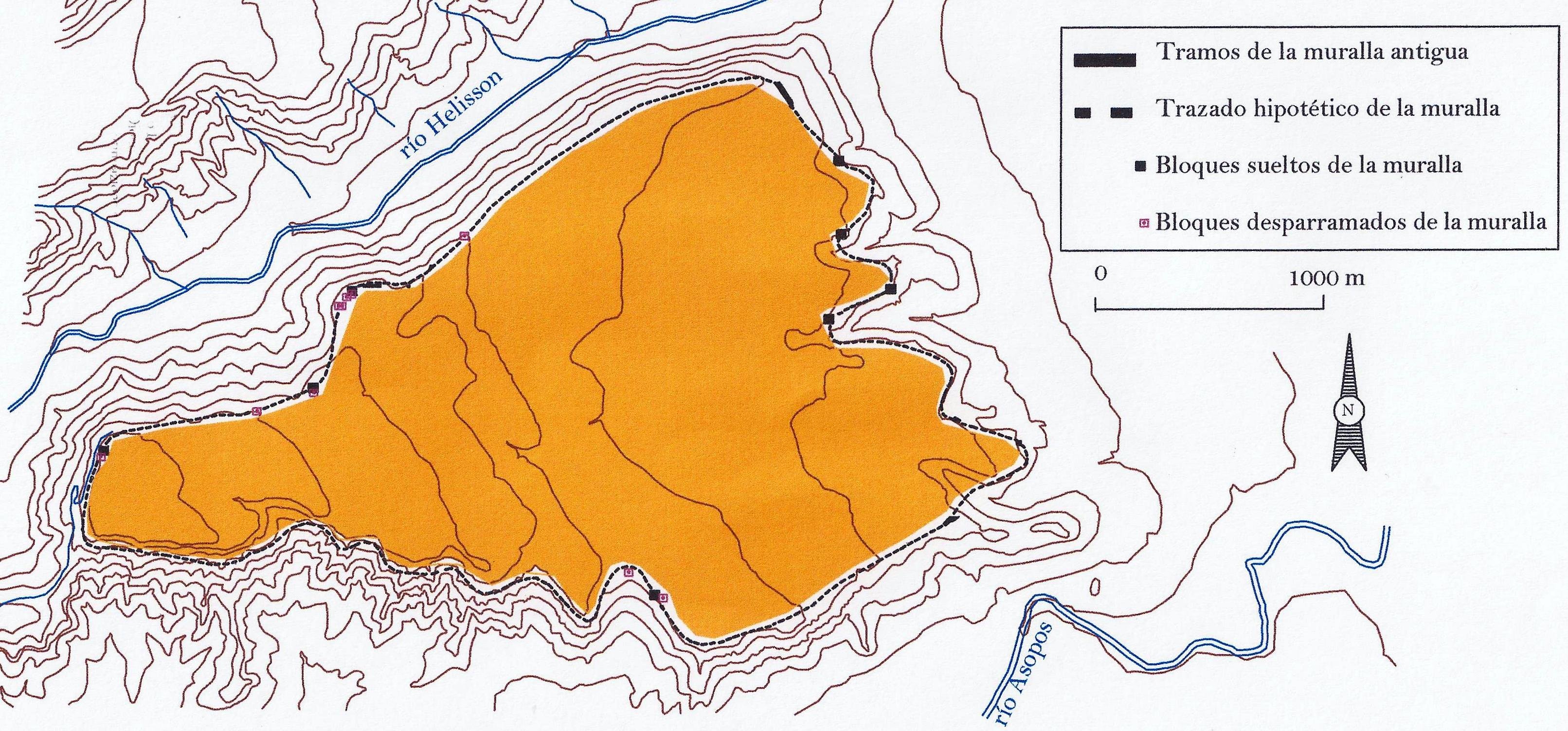

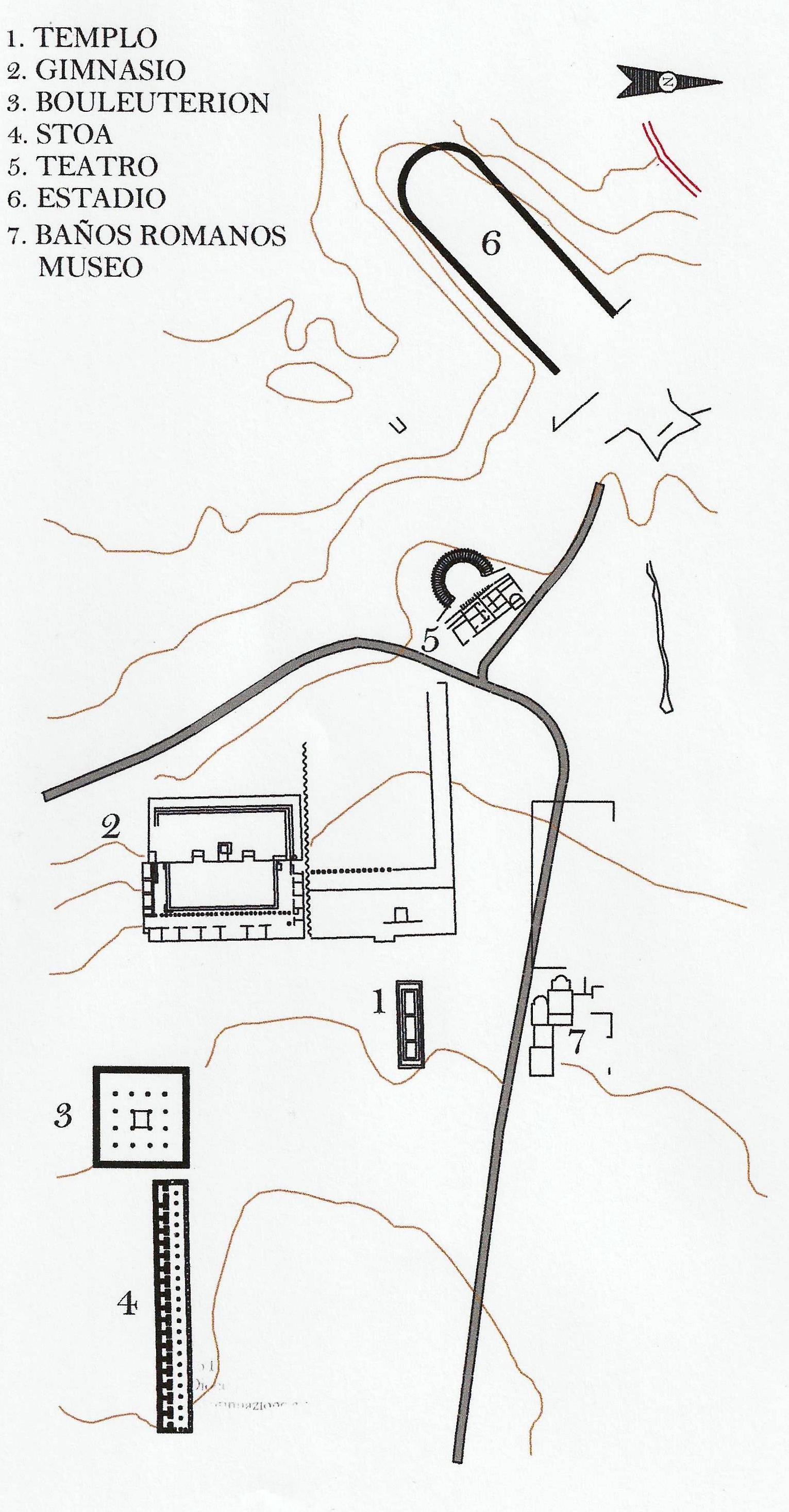

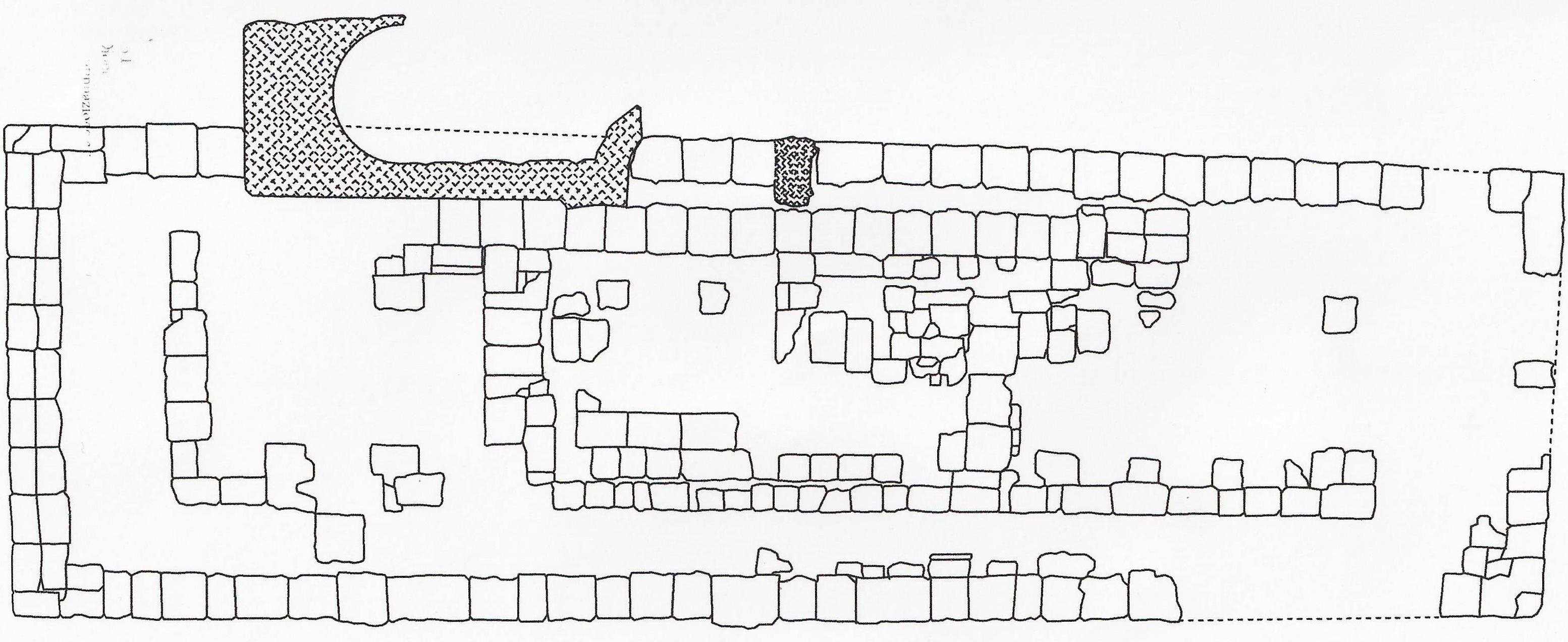

El sitio arqueológico de la antigua Sición se extiende sobre una planicie de la colina de Vasilikós. No se sabe casi nada de la población arcaica. De la de la época clásica, aparte de la necrópolis de los siglos V – IV a.C., se han encontrado casas con suelo de mosaico. Sobre la ciudad helenística se ha recabado más información: las excavaciones estadounidenses de finales del siglo XIX y las más recientes de la Sociedad Arqueológica Griega han recuperado algunos de los edificios públicos registrados por Pausanias y construidos en tiempos de Demetrio Poliorcetes. Éste, además, rodeo la nueva ciudad de Sición con murallas. Tenían un perímetro de unos 9 km y es posible que no existieran en el lado sur debido al escarpado relieve que presentaba la roca en ese lugar. Se conservan tramos con cuatro o cinco filas de fábrica de piedra y su anchura se estima en 2,5 m. Estaba construida según el sistema isodómico. Unas 6 o 7 puertas atravesaban la muralla en su recorrido. Los santuarios más conocidos en la época helenística eran los de Fortuna y los Dióscuros sobre la acrópolis, en la colina que domina el estadio y el teatro. Al lado del teatro estaba el templo de Dionisos del que nos cuenta Pausanias que contenía una estatua crisoelefantina del dios y que junto a él había unas bacantes de mármol blanco. Frente al museo, en el ágora, se encuentran los cimientos de un templo (1) muy alargado de 38 m x 11,55 m, con orientación E – W, posiblemente dedicado a Apolo. El primer templo se construyó en torno al 560 a.C. con piedra de poros y su perístasis dórica contenía una pronaos, una naos y un opistódomos. Su suelo estaba compuesto de grandes placas rectangulares. En el muro trasero de la naos se encontró una base redonda que servía como pedestal a la estatua de culto. Dice Pausanias que en este templo se ofrendó la lanza con la que Meleagro destruyó al jabalí y las flautas de Marsias cuando fue vencido por Apolo. Una segunda fase de construcción (reconstrucción) se realiza en el templo en el siglo IV a.C. La tercera fase de construcción tiene lugar en el periodo helenístico, probablemente en la época de Demetrio Poliorcetes (después del 303 a.C.). El templo se destruyó por el gran terremoto que tuvo lugar en el 250 d.C. Sobre él, se construyó en época paleocristiana una basílica. En el este del área excavada del ágora está el Βουλευτέρειον (3), que era de una sala hipóstila cuadrada (40,5 x 41,15 m) para el senado local con 16 columnas en su interior, de unos 10 m de altura, que sostenían la techumbre. Fue construido en la primera mitad del siglo III a.C. En un principio contaba con asientos de piedra que más tarde se sustituyeron por poyetes de tierra construidos con mortero colocados en forma de anfiteatro, lo que ha provocado que no se conserven hoy en día. En época romana se transformó en un edificio de baños. Al este del bouleuterion hay un largo pórtico dórico (4) de 106 m de largo y 16 m de ancho. Tenía 47 columnas dóricas en fachada, colocadas cada 3 m, 22 columnas jónicas en el interior y en el fondo 20 habitaciones iguales que servían de tiendas. Fue construido en la primera mitad del siglo III a.C. y modificado en época romana. El gimnasio (2) (280 – 270 a.C.) era una fundación de Clinias, padre de Árato. Está compuesto por dos edificios rectangulares situados en dos terrazas a diferente nivel. La planta inferior tenía dimensiones de 72 x 36 m y era el propiamente llamado gimnasio de Clinias. Contenía un patio al aire libre rodeado por pórticos en tres de sus lados. En la esquina NE disponía de una entrada monumental de 5,57 x 6,55 m con una pareja de columnas jónicas en sus lados E y W. Más tarde, dicha entrada fue suprimida. En el lado norte de la terraza se construyó un muro de sostenimiento de 55 m de longitud que se interrumpió con tres escaleras para la comunicación con la terraza superior. Entre las escaleras había dos fuentes monumentales con una cisterna rectangular. El piso superior se añadió en época romana. Tenía unas dimensiones de 70 x 30 m y constaba de un patio rectangular con tres pórticos dóricos en sus tres lados. En el lado norte, un estrecho pasillo conducía a un pequeño ninfeo tallado en la roca. Pausanias escribió que este era el lugar donde se hallaba la conocida estatua de Heracles obra de Escopas. Se destruyó en el 250 d.C. debido a un terremoto y volvió a reconstruirse en el siglo III d.C. En el ágora se levantaban dos estatuas de Lisipo: una de Heracles y otra de Zeus, ambas de bronce. Junto a la de Zeus había una Ártemis dorada. Desde el gimnasio un camino llevaba al santuario de Asclepio de quien Pausanias nos cuenta que en el pórtico estaba el esqueleto de una gran ballena y después de él una imagen de Oniro e Hipno haciendo dormir a un león. Dentro del templo había una estatua crisoelefantina del dios sin barba, obra de Cálamis (no del gran Cálamis sino de un homónimo suyo más reciente). Dicen que la estatua fue traída desde Epidauro. No lejos del gimnasio, al NO, se encuentra el teatro (5), excavado en la roca. Fue construido a finales del siglo IV a.C. al lado del santuario de Dionisio del que habla Pausanias. Fue varias veces reconstruido en la época romana. Dos pasajes subterráneos de piedra, uno frente a otro, están en buen estado de conservación. Conducen directamente desde el flanco de la colina a los niveles superiores. Eran las entradas principales al pasillo (διάζωμα) inferior del teatro. Tenían 16 m de longitud y una anchura y altura de unos 2,6 m, y constituían una extraña muestra de la construcción de bóvedas de la época. La cávea tenía un diámetro de 125 m y estaba dividida en tres zonas horizontales a través de dos pasillos. Cada zona tenía 20 filas de asientos. Dieciséis escaleras dividían la cávea en 15 sectores. La mayor parte de ella estaba excavada en la roca de la ladera. Lo que queda de ella son las nueve gradas inferiores. La orchestra era semicircular de 24 m de diámetro y suelo de tierra. A su alrededor se construyó una cuneta para la recogida de las aguas de lluvia. Esta cuneta estaba cubierta por placas de piedra. Más impresionante era el pasaje subterráneo (η χαρώνια κλίμακα) que dividía la orchestra y que terminaba en una pequeña escalera detrás de la escena. Es posible que se utilizase para que apareciera en escena el actor que interpretaba a Caronte cuando la obra lo requería. Al NE de la orquesta se encontraba la escena. Tenía dos pisos y estaba ricamente decorada. Detrás había espacios para almacenaje y habitaciones para los actores. Frente a la escena había un proscenio de madera. En la época romana el proscenio se transformo en logia a la cual conducían dos rampas simétricas excavadas en la roca. A derecha e izquierda de la escena había dos salidas, los párodos, que conducían a la orquesta y se cerraban con puertas. El estadio (6) se encuentra al NO del teatro. Su extremo curvo se encuentra bastante bien conservado con un muro alto de aparejo poligonal.

El museo está instalado en el complejo de los baños romanos del siglo II d.C. En el patio del museo y en sus tres salas se exponen los tesoros de Sición y de su zona de alrededor. En la SALA I se exponen elementos arquitectónicos de los diferentes edificios de la antigua Sición. Entre ellos cabe destacar: Trozo de columna con capitel jónico procedente del gimnasio. 270 a.C. Elementos arquitectónicos del templo de Apolo pertenecientes a sus diferentes fases de construcción. (Siglo V – IV a.C.). En la SALA II se exponen mosaicos y esculturas. Entre las piezas expuestas destacan: Trozo de mosaico de un suelo con representación de centauros y animales de una casa de la Antigua Sición. Segundo tercio del siglo IV a.C. Trozo de mosaico de un suelo con representación de antílope, caballos y motivos vegetales de una casa de la Antigua Sición. Segundo tercio del siglo IV a.C. León de mármol de procedencia desconocida del siglo IV a.C. Relieve votivo de mármol de Asclepio o Zeus Melichio de procedencia desconocida. Siglo IV a.C. Estatua de mármol de un hombre desnudo procedente del teatro. Primera mitad del siglo III a.C. Las piezas principales de la SALA III son: Mosaico de un suelo con representación de un grifo y decoración vegetal de una casa de la Antigua Sición. Segunda mitad del siglo IV a.C. Fotografía de la famosa tabla de madera pintada de la cueva de Pitsá.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS