“La muralla, que es lo único que queda de las ruinas, es obra de los Cíclopes.” (Pausanias. La Descripción de Grecia. Libro II, 25, 8)

El yacimiento se encuentra en el kilómetro 80 de la carretera Argos – Nauplio.

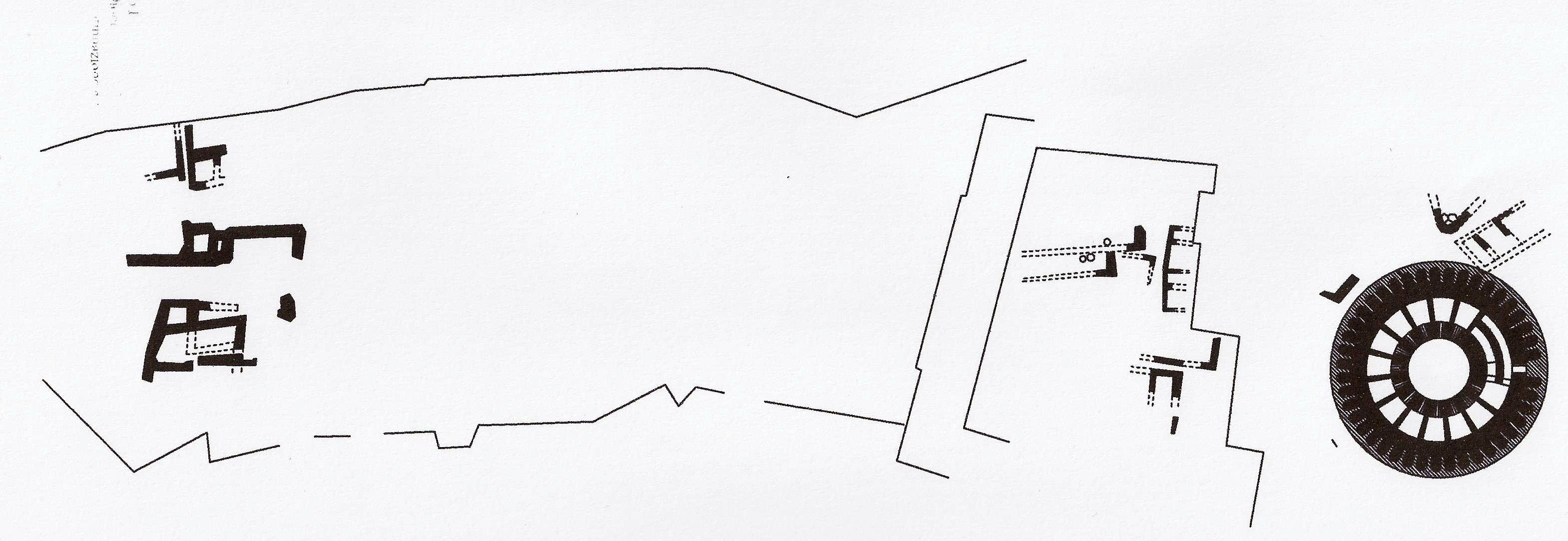

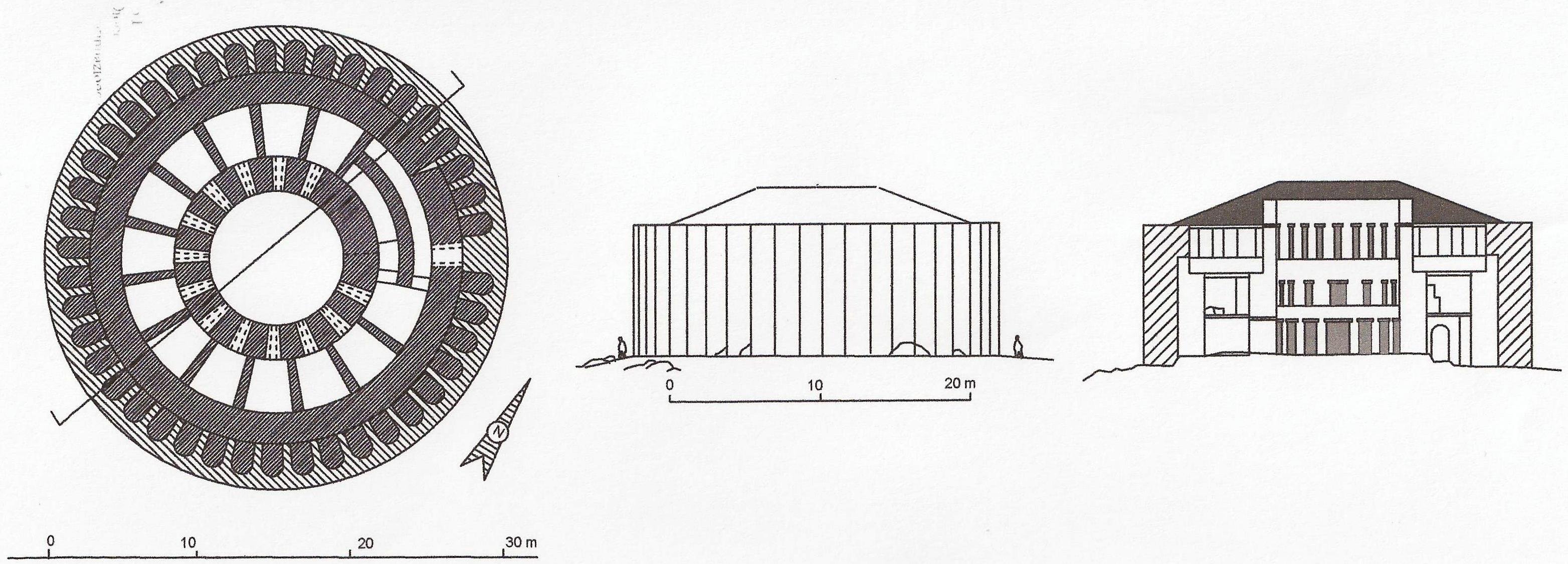

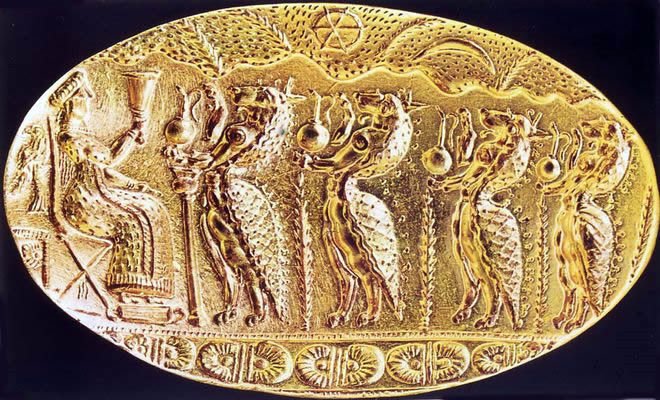

Habitada por primera vez en la época neolítica (VII – IV milenio a.C.), llegó a su máximo apogeo en el siglo XIII a.C. En la segunda fase del periodo Protoheládico (2400 – 2300 a.C.) existió en el lugar un importante centro con densa ocupación y una construcción circular única en su género, de 27 m de diámetro en la cumbre de la colina. Quizás se tratase de un silo común de cereal o de una torre amurallada. Durante el Bronce Medio (1900 – 1600 a.C.) se terraplenó y aterrazó la zona superior de la acrópolis con objeto de construir plataformas para levantar edificios. Tirinto, llamada por Homero τειχιόεσσα, esto es, “de fuertes murallas”, estaba en el sudeste de la llanura de Argos. Durante la época micénica el mar distaba apenas un kilómetro de las murallas de la acrópolis, lo que impulsó su desarrollo como centro de recepción de mercancías marítimas. Hacia 1400 a.C. se construyeron un palacio (del que quedan los muros y fragmentos de frescos) y las murallas defensivas, que hacia 1300 a.C. se ampliaron. Tirinto fue destruida a finales del siglo XII a.C., pero no quedó abandonada. Al parecer, la decadencia de Tirinto y el derrumbamiento del sistema gubernativo palacial no fueron debidos a la acción catastrófica de invasores, sino que estuvo ligada con la enérgica actividad sísmica durante el siglo XII a.C. Durante el geométrico se erigió un templo a Hera en el lugar del mégaron, y, como Micenas, la ciudad envió hombres para luchar en Platea contra los persas en el 479 a.C. Sin embargo, después del saqueo de la ciudad por los argivos en el 468 a.C. los habitantes se trasladaron a Halieis. Mitología Dice la leyenda que las murallas de Tirinto fueron construidas por siete cíclopes a los que Preto, el fundador de la ciudad, y hermano del rey de Argos Acrisio, invitó expresamente a que vinieran desde Licia y que más tarde fueron reclamados por Perseo para que levantaran los muros de Micenas. Los cíclopes-o gigantes de un solo ojo redondo- aparecen por primera vez en la mitología como hijos de Urano y Gea, con los nombres de Arges, Brontes y Estéropes (“resplandor”, “trueno” y “rayo”) y estaban relacionados con el fuego y el dominio de los metales. Ellos forjan para Zeus el rayo, el trueno y el relámpago, y son muertos después por las flechas de Apolo en venganza por la muerte de Asclepio. Otros cíclopes- como Polifemo que se convierte en enemigo de Odiseo- son pastores y tienen distinta filiación. Los llamados Gasteróquiros se presentan como originarios de Licia y sus nombres aluden a que se ganaban el sustento trabajando con las manos. Éstos concretamente son los que levantaron las murallas. Según Graves, los cíclopes parecen haber sido un gremio de forjadores de bronce de la Hélade primitiva. Es probable que se tatuaran con anillos concéntricos en la frente, en honor del sol, la fuente del fuego de sus hornos. Los cíclopes tenían también un solo ojo en el sentido de que los herreros se cubren con frecuencia un ojo con un parche para evitar las chispas que vuelan. Melampo es llamado por el rey Preto a Tirinto para que cure la locura de sus tres hijas: Ifínoe, Lisipe e Ifiánasa. Éstas, bien por haber despertado la cólera de Hera, bien por haber ofendido a Dionisos, habían perdido el juicio y recorrían las montañas presas de la furia. Melampo que conocía a Dionisos, y que fue el primero en rebajar el vino con agua, se ofrece a curarlas, pero a cambio de un tercio del reino; pero Preto no accede a la petición del adivino. El mal se extiende entonces a gran parte de las mujeres de la Argólida, quienes matan a sus hijos, abandonan sus hogares y huyen enfurecidas a los montes, donde devoran crudos animales descuartizados. Requerido de nuevo por Preto, Melampo accede a acabar con el mal, aunque esta vez a cambio de las dos terceras partes del reino, una para él y otra para su hermano Biante. Llega a Sición, acompañado por Biante y otros hombres, persiguiendo a las mujeres. Ifinoe, una de las hijas de Preto pierde la vida en el camino, y el acoso continua después hasta las montañas de Aroania. Refugiadas en la Cueva de los Lagos, que da al río Estigia, estaban las hijas de Preto cuando son encontradas por Melampo el cual las conduce a Lusos donde, por medio de abluciones y ritos secretos, consigue curarlas de su locura. De regreso a la Argólida, Melampo toma por esposa a Lisipe y casa a Ifianasa con su hermano Biante, pasando ambos a ocupar los tronos prometidos por Preto. Según Graves, parece que Melampo, un caudillo de los eolios provenientes de Pilos, arrebató parte de la Argólide a los pobladores cananeos e instituyó un doble reino. Estenebea era la diosa luna como vaca, es decir, Ío, que se volvió loca de un modo muy parecido. Los desenfrenos de sus hijas hacen referencia a las orgías dionisíacas. Nieto de Sísifo era Belerofonte, héroe nacional corintio, quien tuvo que abandonar la ciudad después de asesinar a su hermano, y busco la protección de Preto, rey de Tirinto. Anteia, mujer de Preto, a la que otros llaman Estenebea, se enamoró de Belerofonte y le acusó falsamente ante su marido de intentar seducirla, por lo que éste le envió con una carta lacrada al padre de Anteia, Yóbates, rey de Licia, en la cual llevaba escritas instrucciones para que fuera asesinado. El rey licio, deseando restituir el honor de su casa, no quiso matarle y, en contrapartida, le envió a dar muerte a Quimera. Mató al monstruo y se casó con la hermana de Estenebea. Hijo de Preto fue Megapentes, tío de Perseo. Perseo le cambia a su tío el reino de Argos por la ciudad de Tirinto ya que, después de haber matado accidentalmente a su abuelo Acrisio en Lárisa (a causa de un golpe recibido en un lanzamiento de disco de Perseo) se siente indigno de reclamar su trono en Argos. Seguidamente, Perseo extendió su reino y fundo Micenas. Hera, ofendida por los excesos de Heracles, que era bisnieto de Perseo, le enloqueció de tal manera que le hizo que tomara por enemigos a seis de sus propios hijos a los que dio muerte. Cuando recobró la razón fue purificado por el rey Tespio y después fue a Delfos para preguntar que debía hacer. La Pitia le aconsejó que residiera en Tirinto, sirviera a Euristeo durante doce años y realizara los trabajos que le impusiese en compensación por lo cual se le concedería la inmortalidad. Su sobrino Yolao participó en los trabajos como su auriga o escudero. Según Graves, los niños que sustituían al rey sagrado eran quemados vivos después de que él hubiera permanecido escondido durante un día entero en una tumba, simulando estar muerto, reapareciendo luego para reclamar el trono una vez más. Euristeo era hijo de Esténelo y nieto de Perseo. Su madre era Nicipe, hija de Pélope. Reinó en Tirinto debido a una astucia de Hera, que logró que Euristeo naciera antes que Heracles, otro perseida, a quien Zeus destinaba el trono. (Heracles era hijo de Alcmena hija de Electrión, otro hijo de Perseo que reinó en Micenas. Alcmena se casó con Anfitrión, rey de Trecén y sobrino de Electrión.) Impuso los “trabajos” a Heracles, quien por doce años residió en Tirinto, y que se había puesto al servicio de Euristeo por mandato del oráculo de Delfos. Siempre temeroso de Heracles, procuraba mantenerle alejado y, tras la muerte del héroe, persiguió a sus descendientes, los Heráclidas, que se refugiaron en el Ática. Finalmente marchó contra los atenienses y fue vencido y muerto por Hilo, que iba al frente de los Heráclidas. Sus dominios pasaron entonces a manos del pelópida Atreo, hermano de Nicipe, la madre de Euristeo. También fue en Tirinto en donde Heracles, preso de un ataque de locura, mata a Ifito de Ecalia, que le había visitado buscando 12 yeguas que le habían robado, arrojándolo desde las murallas de la ciudad.

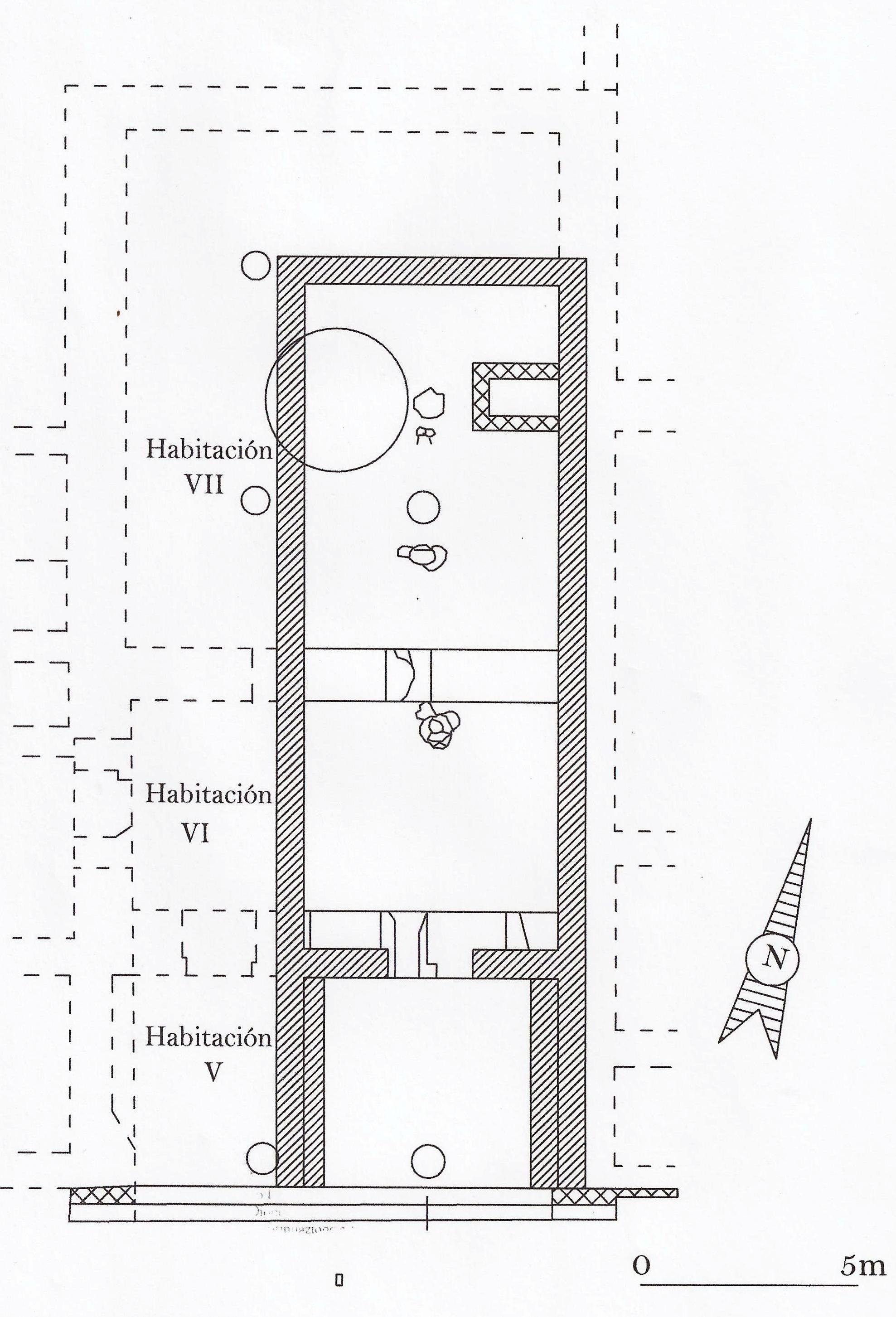

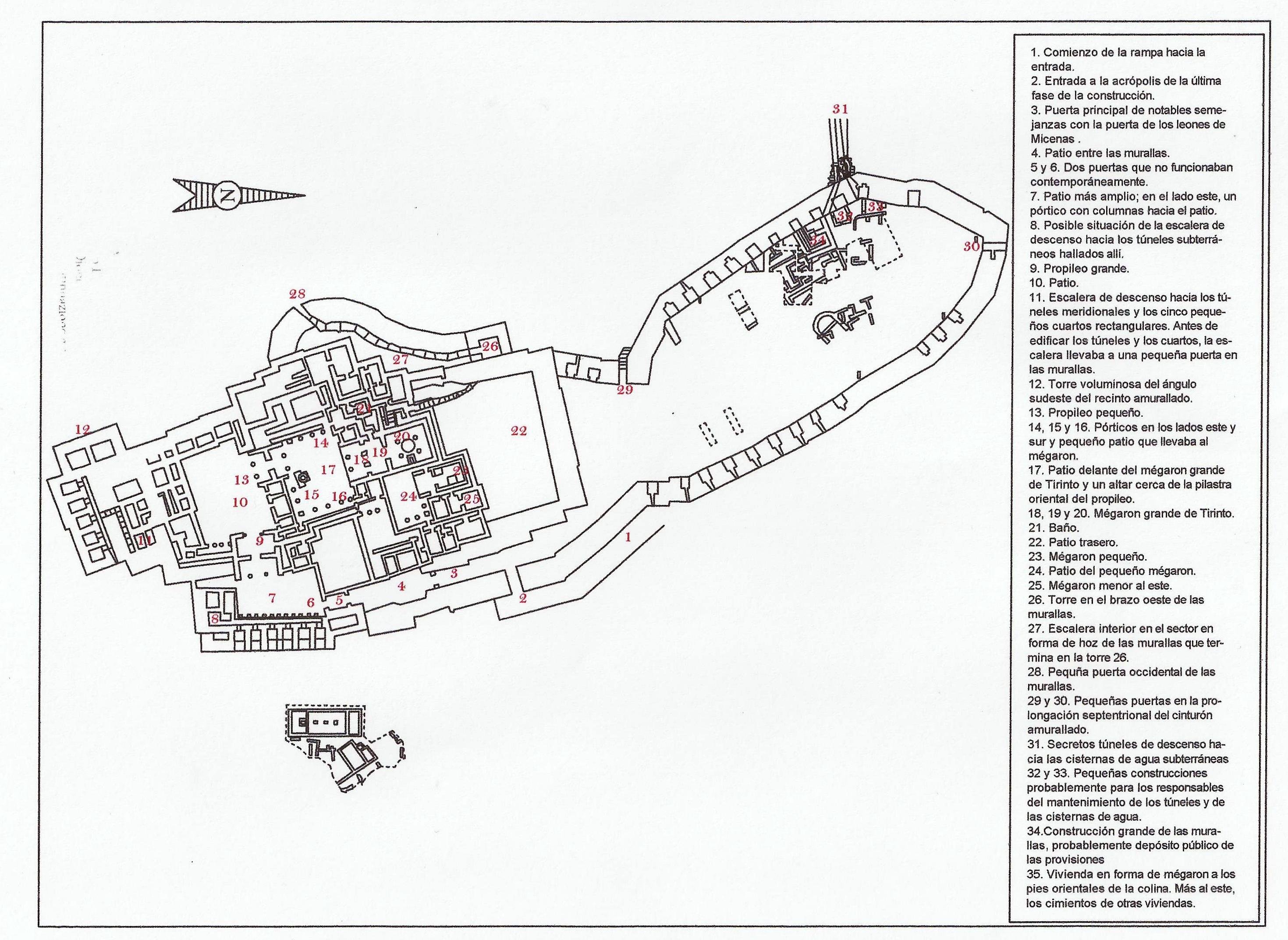

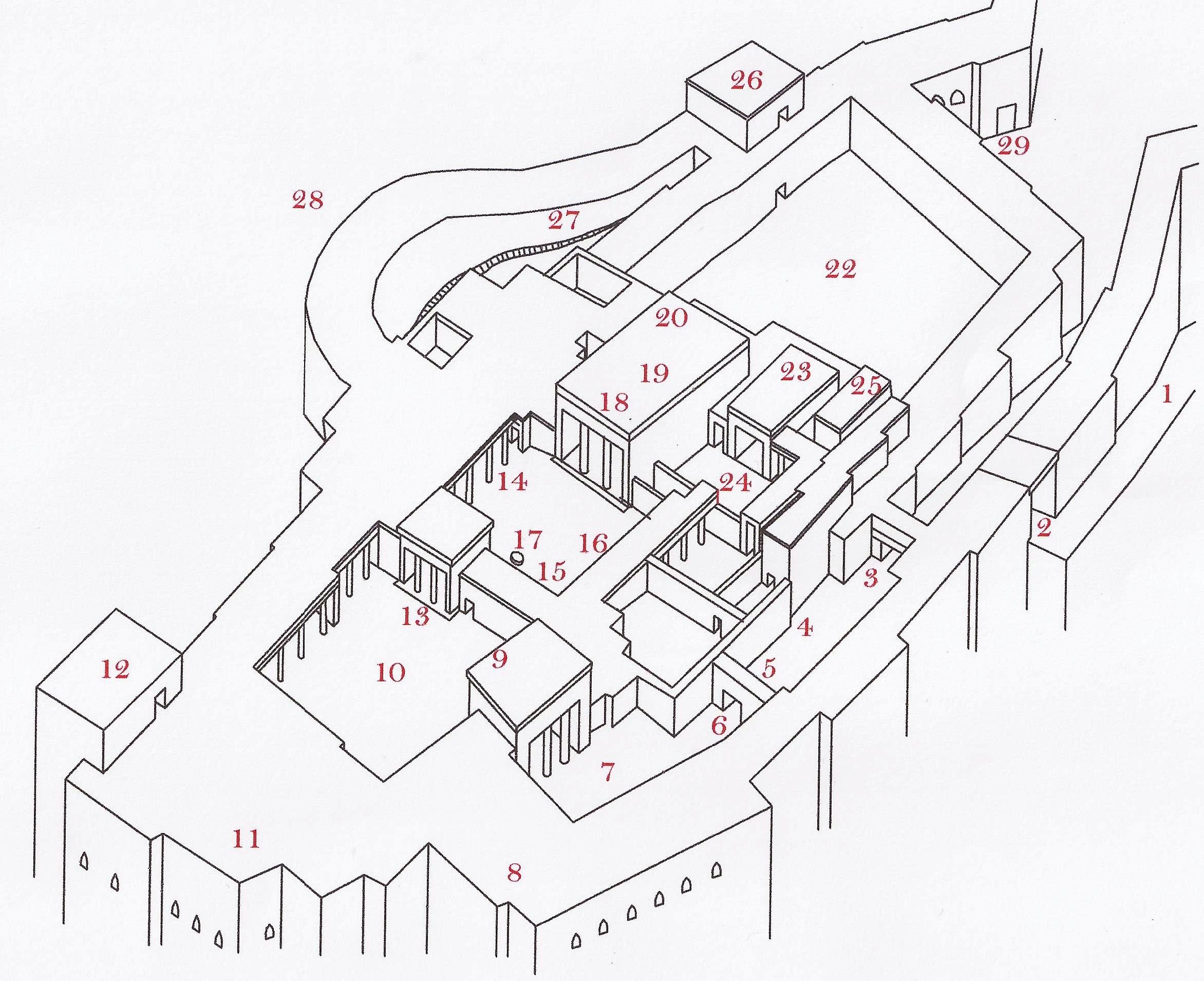

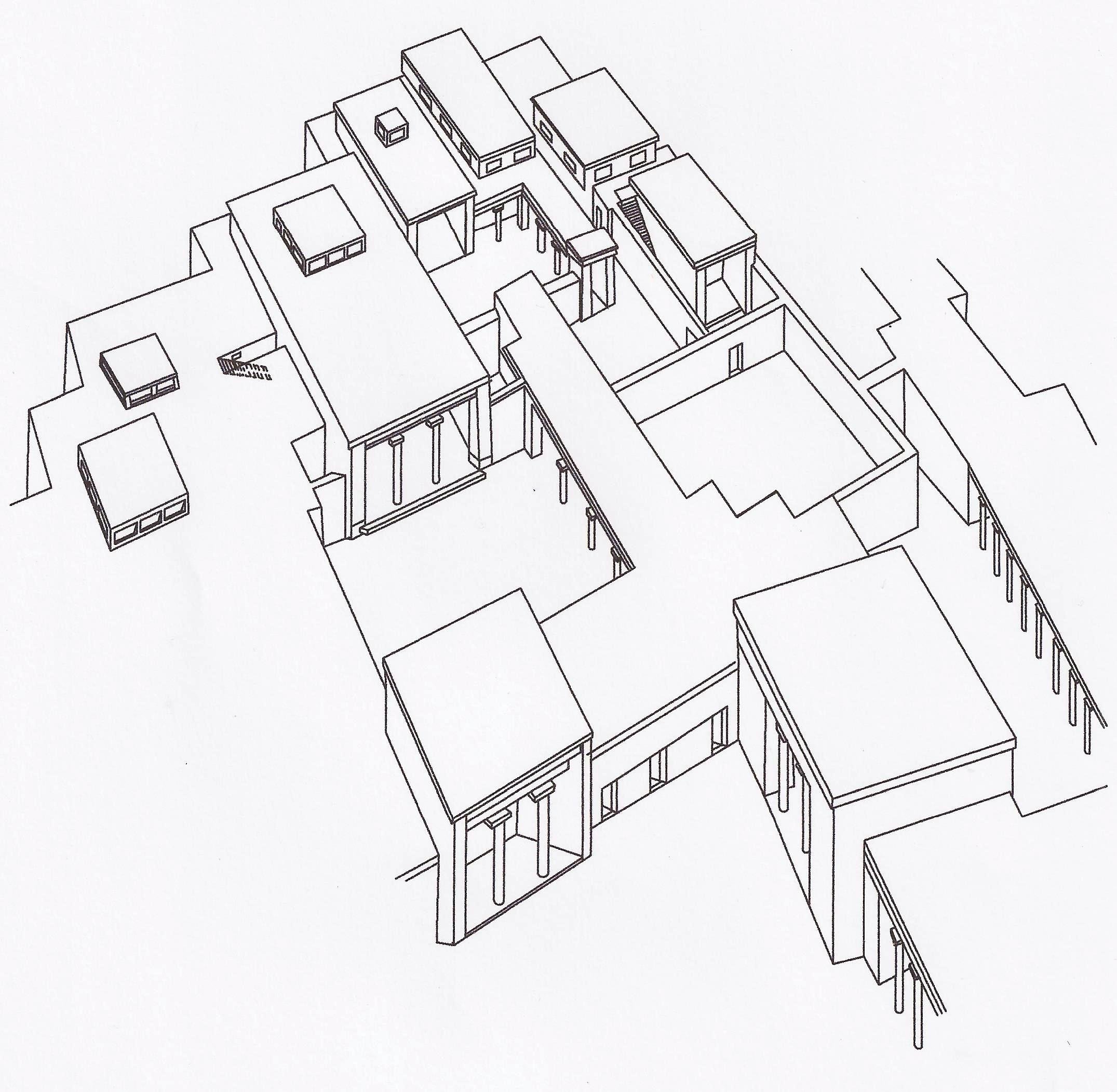

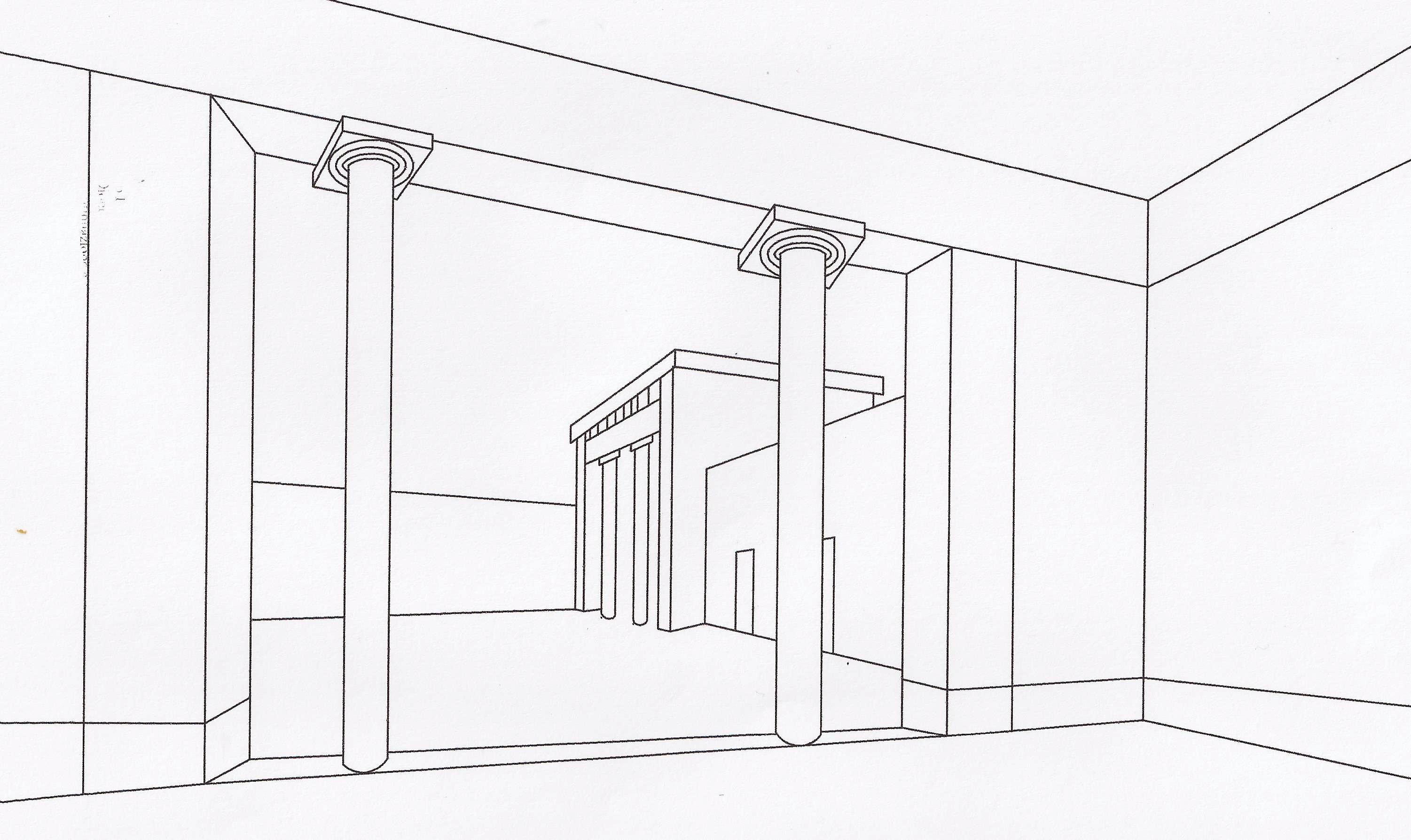

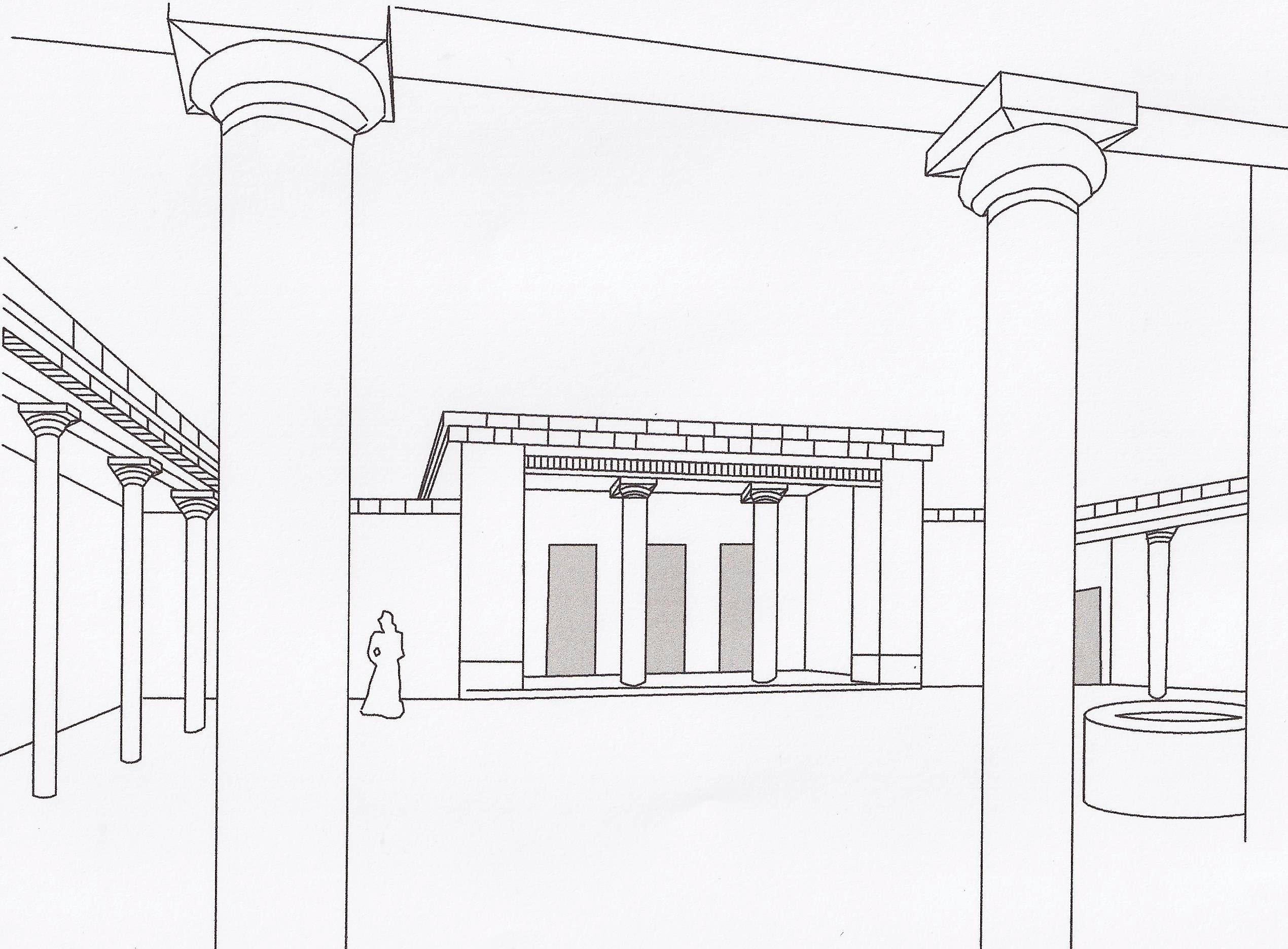

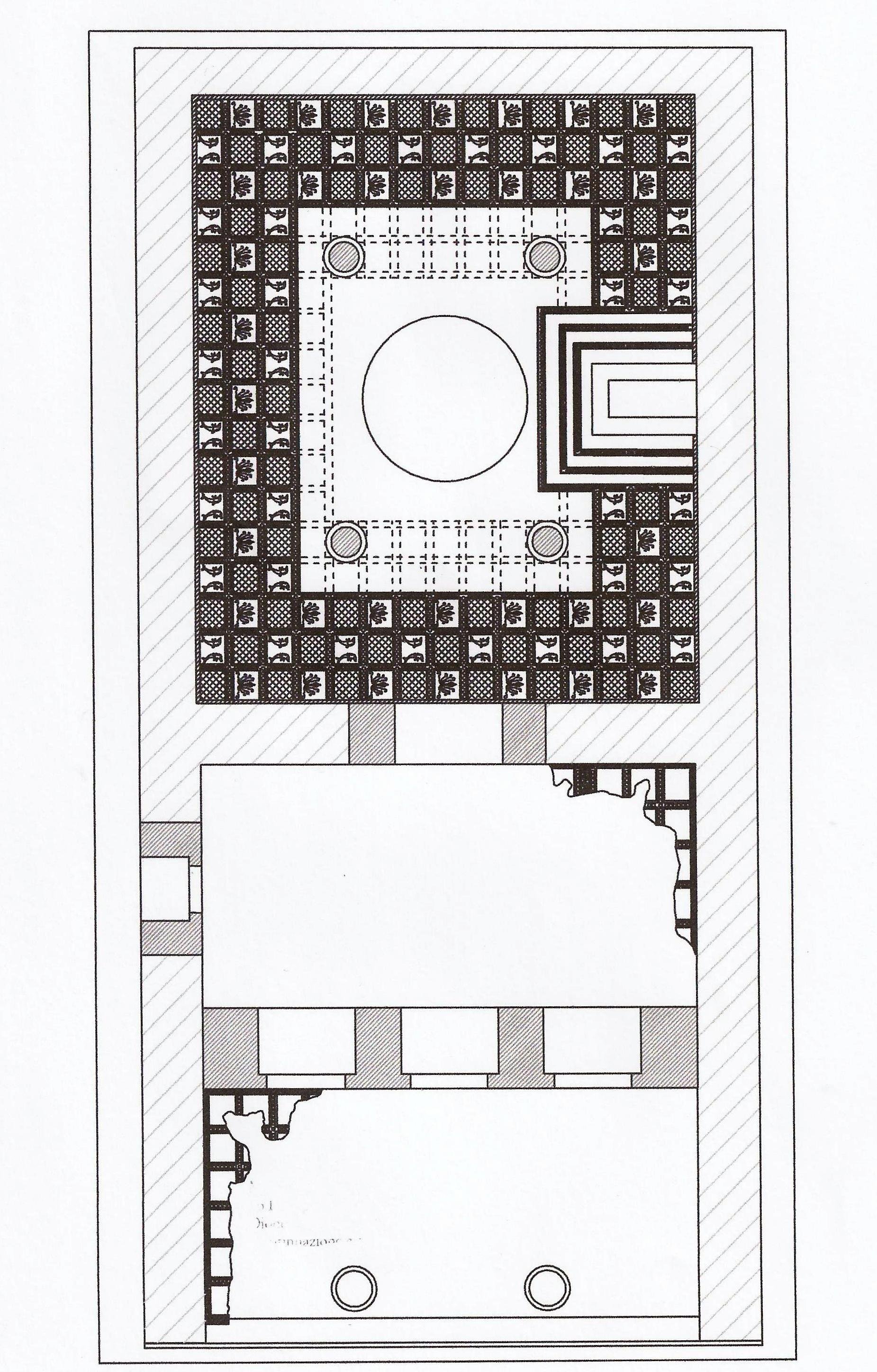

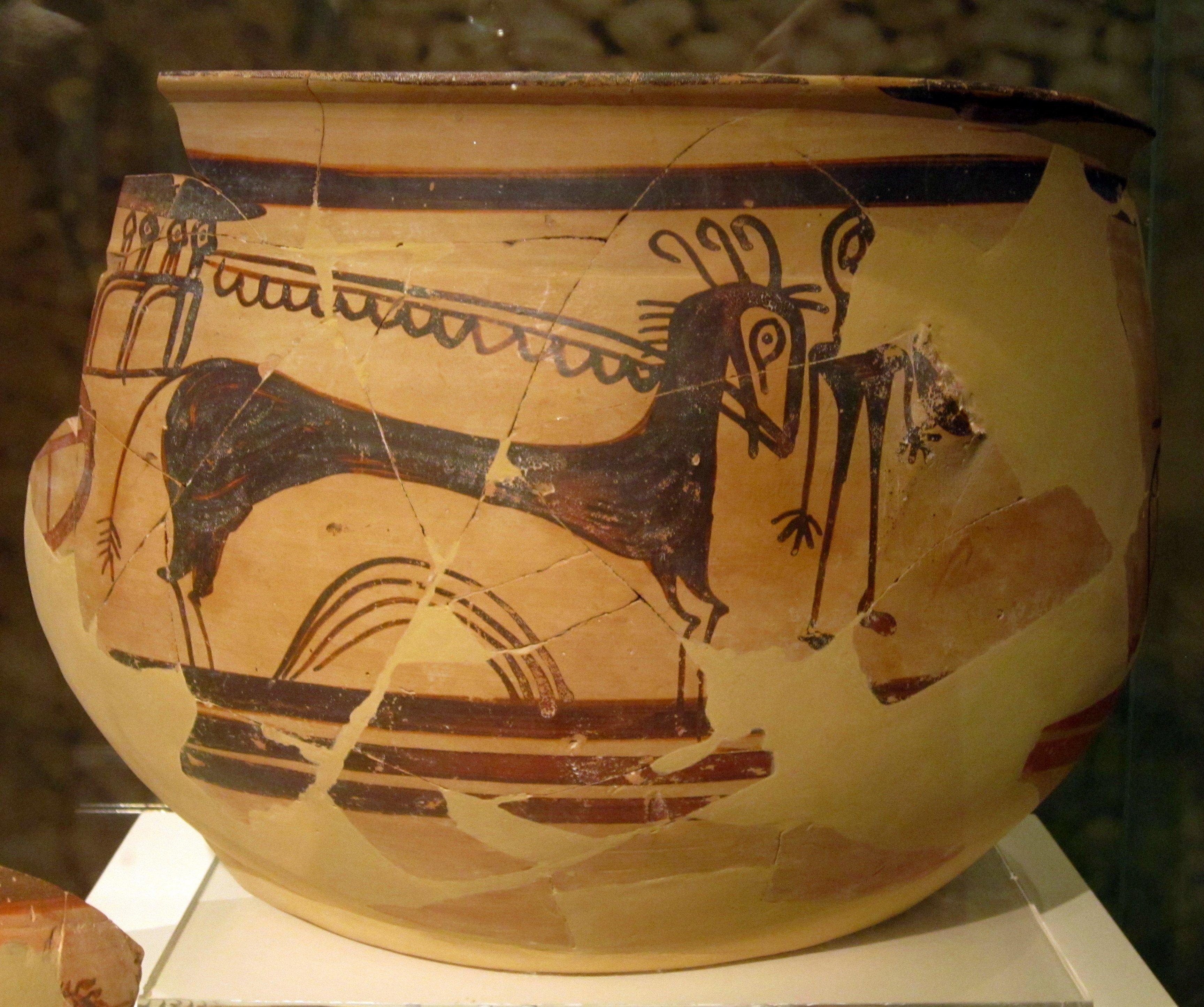

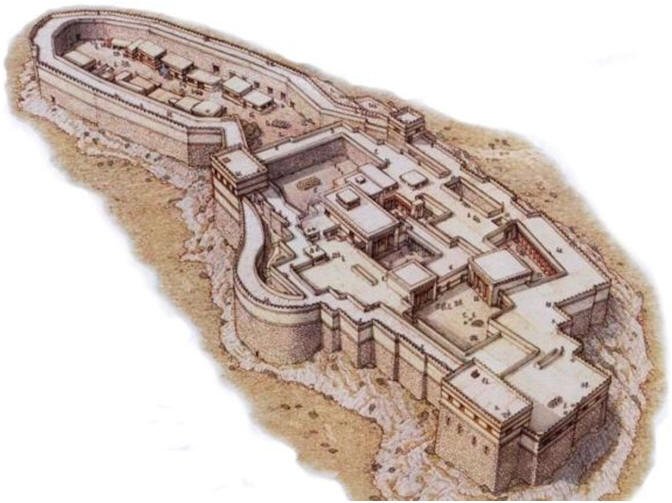

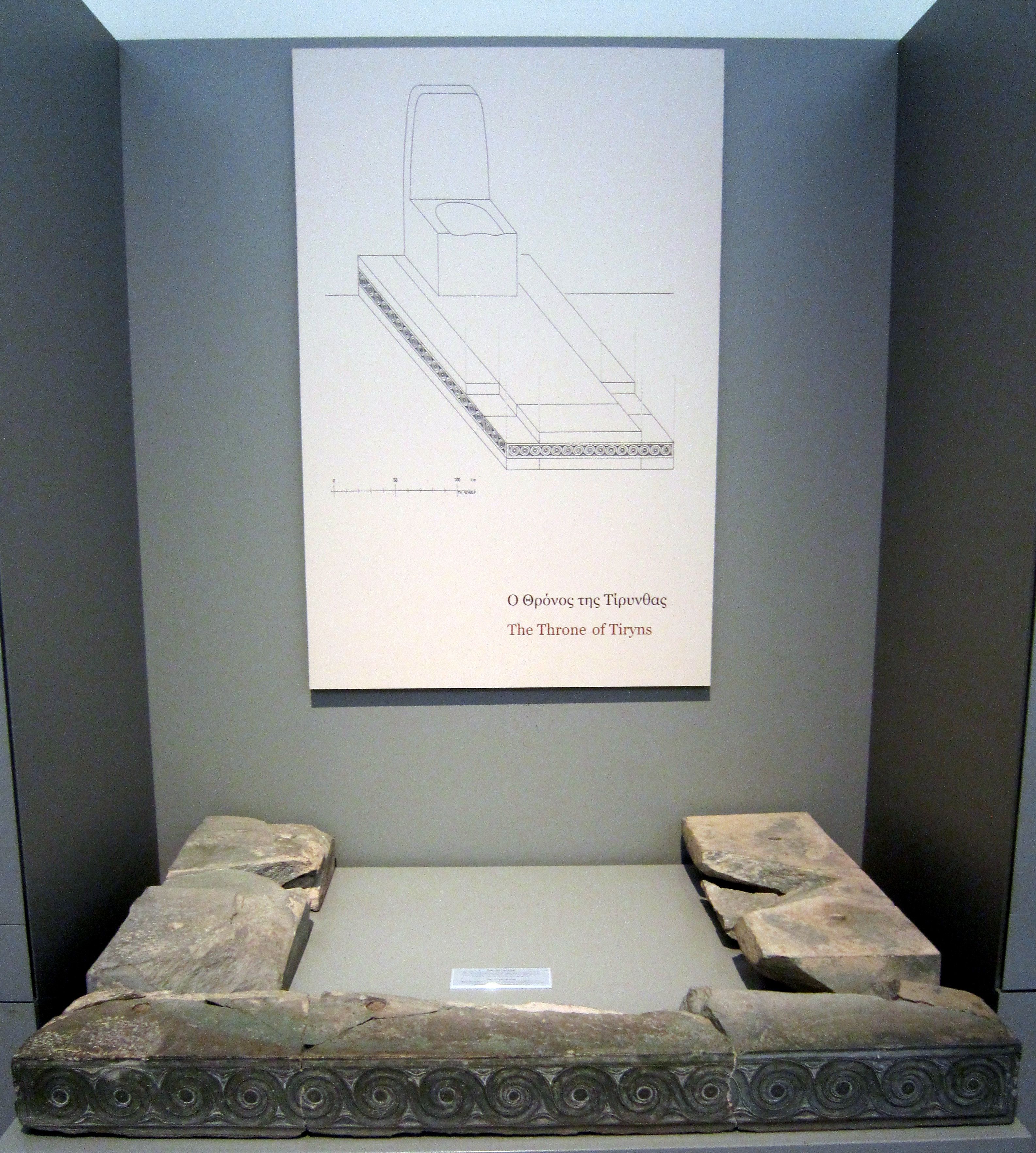

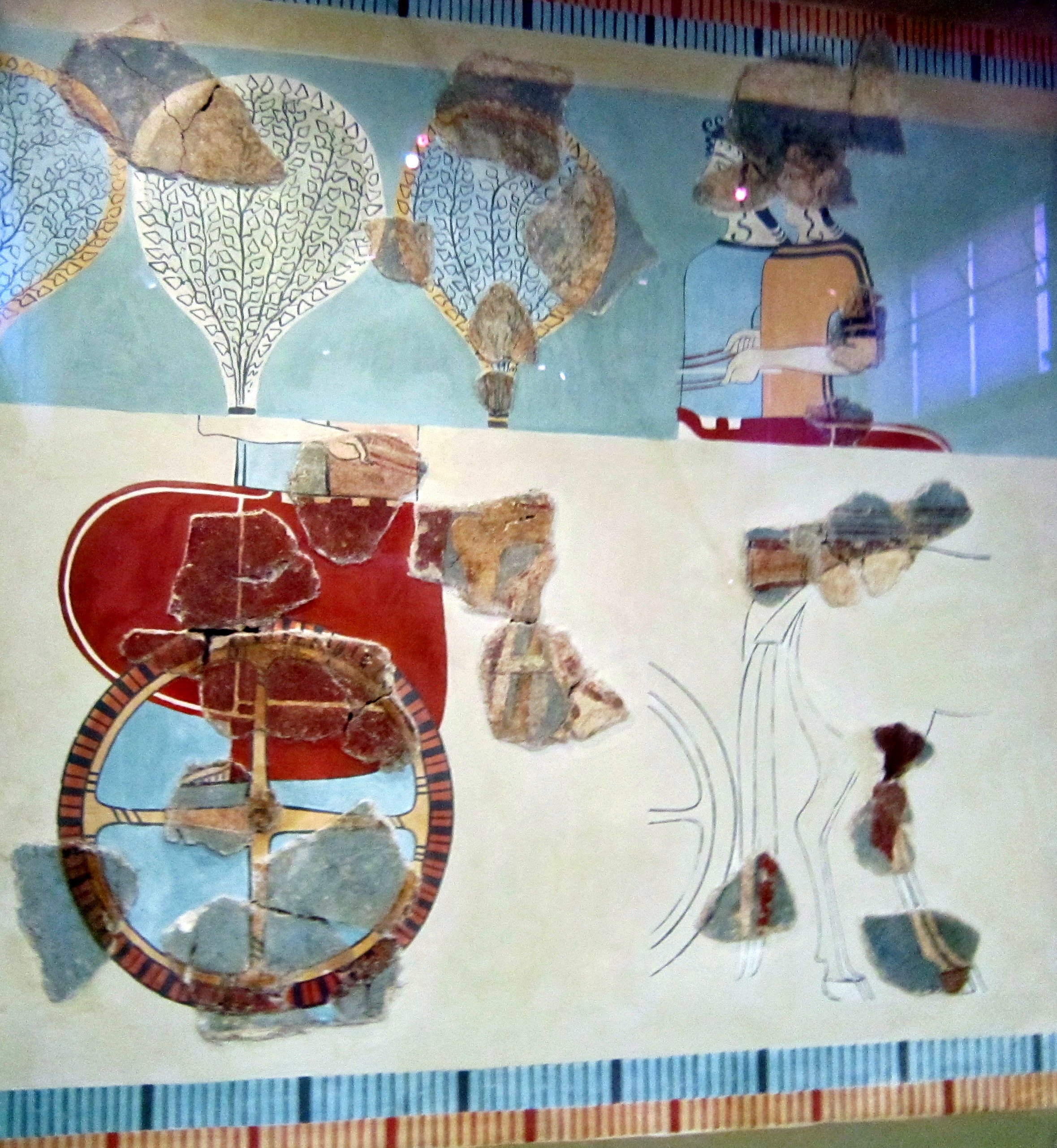

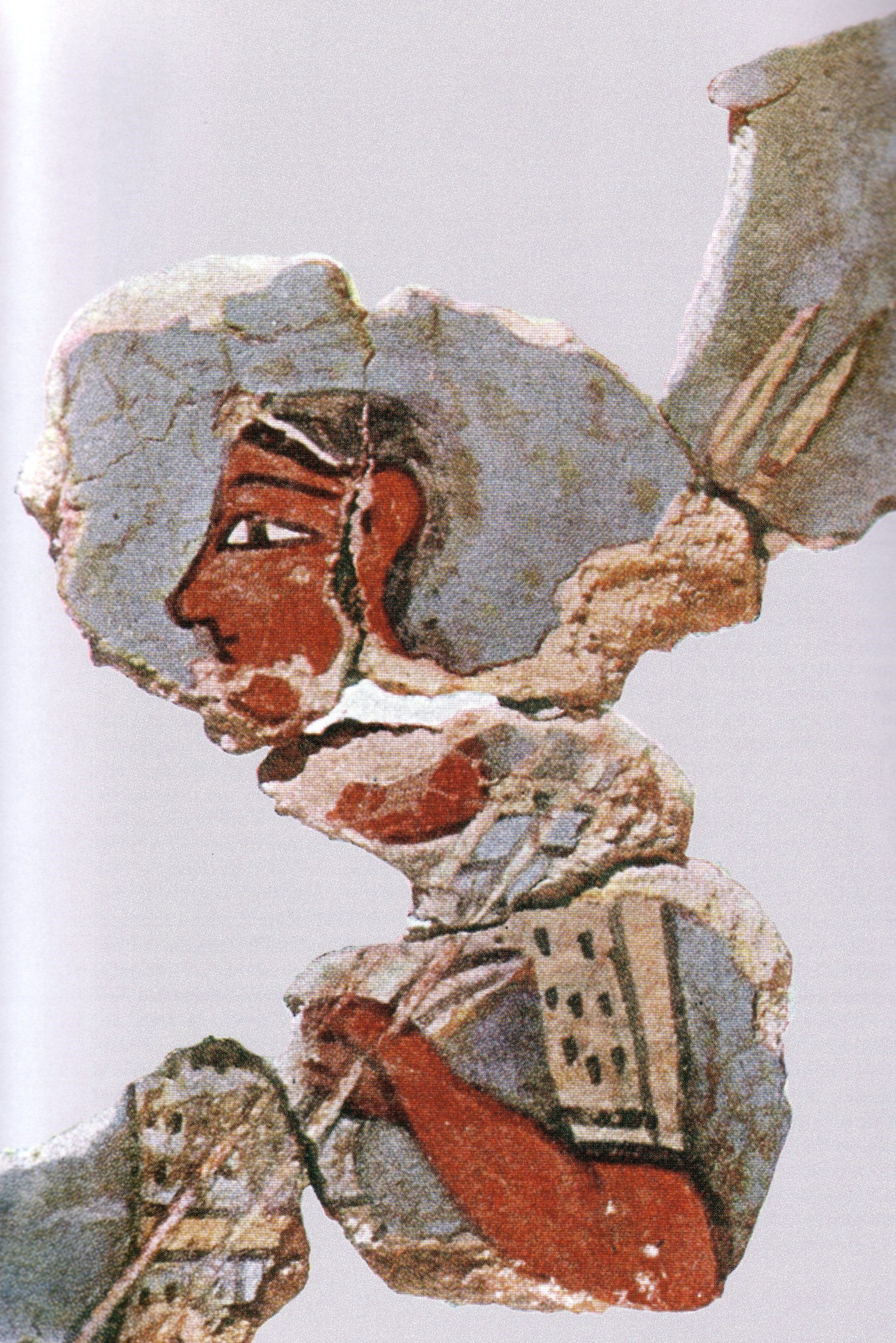

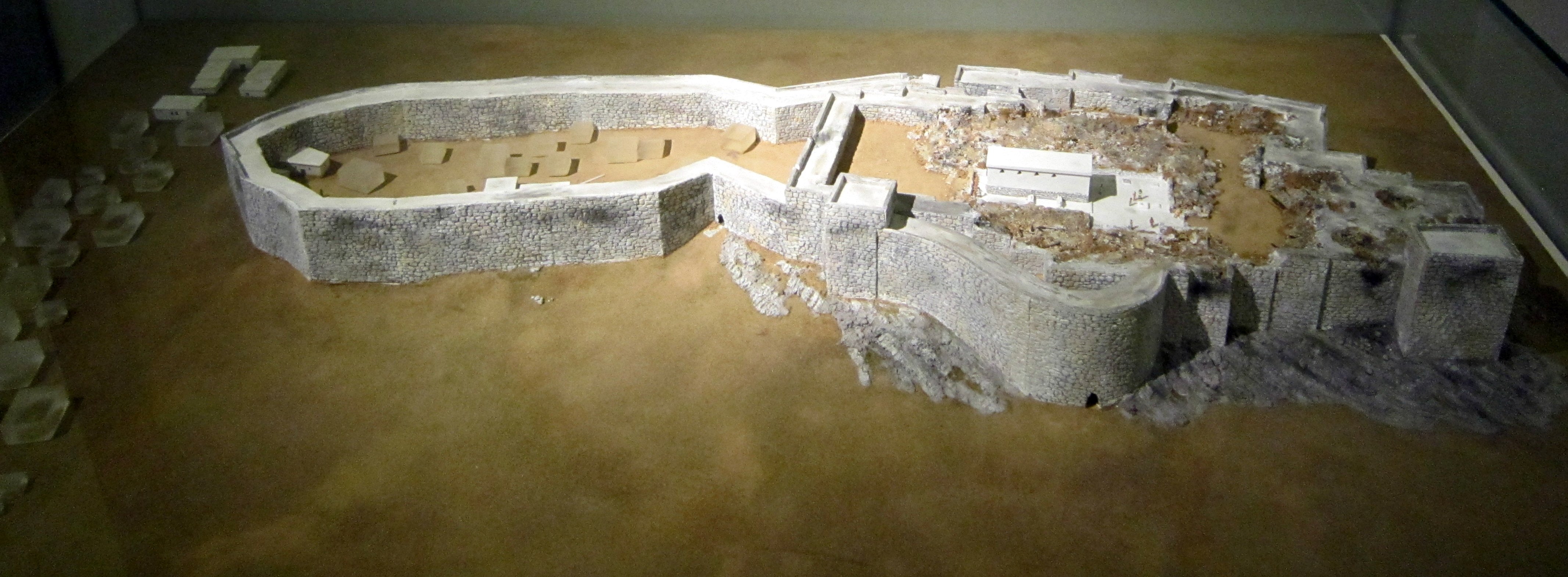

El palacio sobre la acrópolis de Tirinto constituye, a causa de su buena conservación y su clara disposición interior, el más representativo ejemplo de la arquitectura palacial de la época micénica. Desde 1876 se realizaron investigaciones en la zona por el Instituto Alemán de Arqueología. La tercera gran exploración de Schliemann no produjo oro, pero dio como fruto una fortaleza: la de Tirinto. En 1884 comienza las excavaciones. Halló las murallas principales de una fortaleza que superaban a todo cuanto se había hallado hasta entonces. Por fin, bajo la piqueta se presentaba un palacio auténticamente homérico. Aquí estaban los pórticos y las salas, allí el patio de los hombres con su altar, el imponente mégaron con su antesala y vestíbulo, acá se distinguía aún el baño (21), cuyo suelo constituía un solo bloque de piedra caliza que pesaba 20 t. Este baño estaba asociado con ceremonias de culto. Todas las estancias de la fortaleza aparecían cubiertas de cal y todas tenían pinturas murales en forma de frisos, generalmente ribeteados por franjas amarillas y azules. Entre éstas hay una extraña. En un fondo azul aparece dibujado un toro muy grande con manchas encarnadas. Encima de este toro se ve a un hombre en actitud rara, medio saltando, medio bailando y asido con una de sus manos a uno de los cuernos del animal. Si Schliemann hubiera cedido a la idea de ir a Creta, en donde quería adquirir la propiedad que contenía el Palacio de Knosós y que luego excavaría Evans, habría encontrado allí algo relacionado con esta pintura y con una civilización de origen asiático o africano que había bordeado toda la costa oriental de Grecia, que había comprendido la mayoría de las islas y que, probablemente, había tenido su centro cultural en Creta. Hoy en día a esta civilización la denominamos minoica. Schliemann había encontrado las primeras huellas, pero su descubrimiento completo le estaba reservado a otro investigador: Evans. Desde el 1905 hasta ahora ha continuado las excavaciones el Instituto Arqueológico Alemán a las órdenes de Kurt Moller y Georg Karo. A finales de la década de los 50 el Comisario de Antigüedades de la Argólida, Nikolaos Verdelís acometió la restauración de la parte oeste de la muralla. Después de 1967 las excavaciones vuelven a ser retomadas por el Instituto Arqueológico Alemán bajo la dirección de Ulf Jantzen, Georg Schofen, Klaus Kilian y Joseph Maran que continúan las investigaciones en la ciudad baja y en la acrópolis baja. Paralelamente, el Servicio de Arqueología Griego, realiza excavaciones en la zona visitable del lugar arqueológico y en su área de influencia. Entre 1976 y 1986 tiene lugar una excavación sistemática en la acrópolis baja bajo la dirección de Klaus Kilian. Los muros de Tirinto estaban construidos usando la técnica ciclópea, con bloques gigantescos cuidadosamente dispuestos en filas horizontales. Son macizos con un grosor variable y su perímetro es de unos 730 m. Las murallas que rodean la acrópolis de Tirinto fueron construidas en tres fases. La primera muralla sólo encerraba al palacio mientras que la ampliación posterior acogió a los talleres y almacenes de los artesanos. Se supone que la primera acrópolis del periodo micénico había adquirido su forma final hacia el 1400 a.C. Su núcleo se localizaba en el espacio ocupado por el mégaron y los patios 17 y 10 y en el nivel inferior existía un recinto amurallado con una sola puerta en el lugar del propileo (9) más tardío. Se trataba de una entrada estrecha con voluminosas torres a derecha e izquierda. Al norte, el recinto es probable que también encerrara al patio (22). Hacia el 1300 a.C. se ampliaron las murallas y se construyó otra puerta con dos aperturas en las que se colocaron dos puertas de madera. Al sur se erigió un bastión grande en medio del cual había una entrada pequeña accesible por la escalera (11). No existía entonces ni el túnel meridional ni los cinco cuartos rectangulares. Se usaba en esa época el mégaron pequeño (23). En el mismo periodo, poco antes del 1250 a.C. se construyó la puerta exterior (3), a semejanza de la de los Leones de Micenas, así como la torre (26). Por último, hacia el 1230 a.C. la acrópolis se fortificó con el recinto amurallado que se conserva hoy en día, es decir, prolongación del recinto amurallado primitivo hacia el norte encerrando así la llamada “acrópolis baja”, construcción de los túneles de descenso hacia la cisterna subterránea y edificación del sector de las murallas en forma de hoz (26-28) con la escalera interior (27). Se construyó también el túnel oriental (8), con los seis cuartos y el meridional con los cinco cuartos. Además, se añadió la torre (12) en el sector sudoeste de la acrópolis. Después de que se prolongaron las murallas hacia el norte, de puerta exterior servía la apertura (2) accesible por la rampa. En el interior se construyeron los propileos (9) y (13) y el gran mégaron (18), (19) y (20) sin abandonarse el uso del más antiguo (23). La entrada de la acrópolis era accesible por una rampa (1) que llegaba a una apertura (2) en las murallas. Desde esta apertura, y girando a la izquierda, estaba la puerta (3) que era muy parecida a la de Los Leones de Micenas. De ella se conserva sólo la jamba occidental de 3,2 m de altura. La jamba oriental se conserva fragmentada mientras que ya no existe la parte alta de la puerta (dintel, triángulo de descarga, terminación). Este portal cerraba con puerta de dos hojas que se atrancaban por dentro por una viga de madera. Sigue un corredor (4), una puerta doble (5) y un primer patio exterior (7) con un pórtico de 12 columnas en el lado oriental de cuyas bases solo se conservan 4. Bajo el suelo del patio existe un túnel de 29 m de longitud y 1,65 m de anchura, cubierto por un techo de bóveda ojival, por el que se accede a seis cuartos rectangulares que servían de depósitos. El túnel era accesible desde una escalera que había en el punto (8). La escalera que vemos hoy en día es contemporánea. En el lado occidental del patio (7) se encontraba el gran propileo (9), con dos columnas en cada una de sus fachadas, que comunicaba con el patio exterior (10) desde el cual era accesible, a través de otra escalera (11), el túnel meridional de 22 m de longitud y 2,6 m de anchura que daba acceso a otros 5 pequeños cuartos rectangulares. Desde el patio (10) un propileo menor (13) llevaba al patio interior (17), porticado, en donde se encontraba el gran mégaron. El patio estaba rodeado en los tres lados, oriental, sur y occidental, por columnatas. En el lado sur del patio, y exactamente en el eje central del mégaron, existe el altar, inseparable elemento de la actividad religiosa de los soberanos micénicos. Su forma inicial era redonda y seguramente estaría decorado con estuco pintado. Junto al propileo menor existía un edificio oblongo (15) sin columnata, con apertura al patio, que ha sido considerado como taller, archivo o almacén. Todas las columnas de los pórticos del patio y las dos de la sala del mégaron eran de madera con basas de piedra. La mayoría de las basas se conservan porque estaban bien encajadas en el pavimento. Una vez en el gran mégaron, desde un pórtico de dos columnas, tres puertas se abren al patio interior (17) cuyas paredes estuvieron cubiertas de frescos y revestidas de un zócalo de alabastro decorado con rosetas y triglifos (Museo Arqueológico Nacional de Atenas). Una puerta interior lleva al salón del trono (20) (9,8 x 11,8 m) en el que el asiento regio se apoya sobre la pared derecha, con un hogar en el centro. El suelo estaba cubierto con estuco pintado, decorado con pulpos y delfines en rectángulo. En el centro de la sala se conservan las bases de cuatro columnas que sostenían el techo que tenía una abertura en el centro (“opaion”) por donde salía el humo del hogar y se iluminaba la habitación. El hogar entre las columnas tenía un diámetro de 3 m y debe haber estado decorado con estuco pintado. El gran mégaron fue edificado durante la segunda mitad del siglo XIII a.C., después de concluida la tercera fase de la muralla. Las huellas del muro que se ven en toda la longitud de la sala, pertenecía al templo de Hera que se construyó en el periodo geométrico sobre las ruinas del palacio y que fue destruido por los argivos. Multitud de objetos encontrados en un pozo de ofrendas (el llamado Bothros) se exponen en el Museo Arqueológico de Nauplio. Un corredor estrecho que forma un ángulo recto detrás del mégaron grande llevaba a los apartamentos orientales que eran los más importantes. Allí se encontraba el mégaron pequeño (23) que, se supone, se usaba antes de edificar el mégaron grande. Al sur del pequeño mégaron existía un patio (24). Este mégaron más antiguo fue construido después de la segunda fase de la muralla. Cuando durante la tercera fase de construcción de la muralla fue construido el gran mégaron, aquél se conservó y fue reparado. Al patio trasero (22) se accedía a través de una escalera. Estaba situado a una altura 2 metros inferior al palacio. El uso de este lugar no está determinado y debe haber sido utilizado en la época anterior de erigirse el conjunto palacial. La torre (26), en la parte occidental de las murallas, protegía, primeramente, al sector noroeste del recinto y, más tarde, la escalera occidental (27) y la puerta menor (28), por la cual era imposible que entraran más de dos personas a la vez. La puerta tenía una altura de 2,5 m. La escalera occidental constituye un logro excepcional de la arquitectura micénica, que tiene un carácter claramente defensivo. La muralla adjunta era la única con contorno curvo. Su máxima anchura era de 7 m. Al final de la escalera que conducía a la torre existía una gran fosa, la cual funcionaba como trampa y hacía a la torre inexpugnable. La parte septentrional de la acrópolis, que está en un nivel inferior, fue fortificada entre los años 1250-1200 a.C. cuando se acrecentaron los peligros exteriores para las ciudades micénicas. El espesor de este nuevo muro llegaba a los 8 m y para su construcción se utilizaron bloques de piedra grandes e irregulares. La construcción empezó desde el muro lateral, al este de la puerta (3), la que constituía hasta entonces la puerta exterior extrema del recinto, creándose así otra entrada más al exterior, la puerta oriental (2). Al oeste, la prolongación terminó en el muro transversal de la “alta acrópolis” cerca de la torre (26). La entrada principal de esta “baja acrópolis” era la oriental (2), pero existía otra entrada menor en el lado occidental, accesible por una escalera (29), y otra tercera al norte (30). La baja acrópolis se configuró como una terraza y se edificó de acuerdo a un planeamiento concreto. Los edificios se acomodaron a lo largo de las murallas y estaban separados entre sí por pasillos al aire libre con dirección norte sur. Una calle central conducía desde la puerta norte al sur de la baja acrópolis y conectaba con el pasillo que conducía a la alta acrópolis. Se han investigado un conjunto de diez edificios (edificios I – X), que se utilizaban como viviendas y como talleres para el trabajo de los metales y de materiales nobles. Para análogos usos se utilizaban los habitáculos del interior de las murallas. Para el culto se utilizaba la habitación 123 del edificio VI que se denominó por Kilian “vivienda de la sacerdotisa”. Desde el interior de este nuevo muro eran accesibles por dos túneles (31) las cisternas de agua subterráneas halladas fuera de las murallas. Así se aseguraban el abastecimiento de agua en caso de asedio. A pesar de la destrucción que sufrió la acrópolis en torno al 1200 a.C., se organizó en la llanura un gran asentamiento urbanísticamente planificado. El interior de la acrópolis se limpió y volvió a edificarse, pero sin ningún planeamiento determinado. Un edificio (habitación 117 – 110 a) en forma de mégaron era usado como santuario del que se han extraído considerables objetos de culto expuestos en el museo de Nauplio. A partir del 1070 a.C. empezó a deshabitarse de forma regular la baja acrópolis.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS