“…dejó en la ciudad una guarnición de galos reclutados entre los que habían combatido con él [Pirro]. Estos galos, gentes de una codicia insaciable, se pusieron a excavar las tumbas de los reyes allí enterrados, saquearon sus riquezas y desperdigaron sacrílegamente sus huesos.” (Plutarco. Vida de Pirro. 26, 11-12).

Desde Tesalónica se sale por la calle Politechniou y después continuamos por la calle Stathmou hasta coger la autopista PATHE en dirección Katerini. Un enlace entre autopistas nos permite tomar, en un momento determinado, la Egnatía Odos en dirección Veria y Vergina. Saliendo de esta última, en el enlace señalado al efecto, llegamos al pueblo de Vergina desde donde se puede acceder a las distintas partes del yacimiento.

El extraordinario descubrimiento realizado en 1977 de un grupo de tumbas reales ha confirmado que Vergina era Aigés (propuesto en 1968 por N. Hammond), la antigua capital del reino macedonio. Como indican las antiguas tumbas de la vasta necrópolis que se extiende sobre decenas de hectáreas, el primer asentamiento data de principios del siglo X a.C., y los objetos funerarios (en particular, armas y joyas) sugieren un alto nivel de vida en este importante asentamiento de la edad del hierro que duró hasta el siglo VII a.C. En la primera mitad del siglo VII a.C., la dinastía macedonia de los Argéadas, del alto valle de Chaliakmón, conquistaron la región y fundaron Aigés (“cabras”) como su capital. Cuenta la leyenda que Pérdicas I recibió un oráculo en Delfos que decía que fundase una ciudad allá donde viera cabras blancas como la nieve con brillantes cuernos. El río protegía a la ciudad de los peligros que pudieran llegar por el norte, a la vez que la aseguraba una fácil salida al mar que, en aquella época, se encontraba mucho más cerca. Además, aquí se encontraban el eje principal de comunicaciones que, atravesando Piería, conectaba la cuenca de Macedonia con el sur de Grecia, con la vía que, empezando en los puertos de Piería y al pie de las montañas, conducía al norte y al este. Durante los siglos VI y V a.C. la ciudad alcanzó un periodo de gran esplendor. A principios del siglo IV a.C., Aquelao desplazó la corte a Pella, pero los reyes y la nobleza siguieron desposándose y recibiendo sepultura en Aigés. La ciudad mantuvo un alto nivel de prosperidad, sobre todo desde el favor que le dispensó Filipo II, quien hizo construir allí un palacio con un teatro y un santuario. Fue en ese mismo teatro donde Filipo sería asesinado en el verano del 336 a.C. a la vista de todos los espectadores. En el 274 a.C., Pirro, en guerra contra Antígono Gonatás, ocupo la ciudad y sus mercenarios gálatas saquearon la necrópolis. En 168 a.C. la ciudad es destruida por los romanos, pero la vida en ella continua. Se construyen nuevas casas con los escombros de las murallas y de los antiguos edificios oficiales. Se conserva poca información del periodo romano, pero las excavaciones en curso sugieren que la ciudad fue un centro importante que estuvo habitado, al menos, hasta el inicio de la era cristiana.

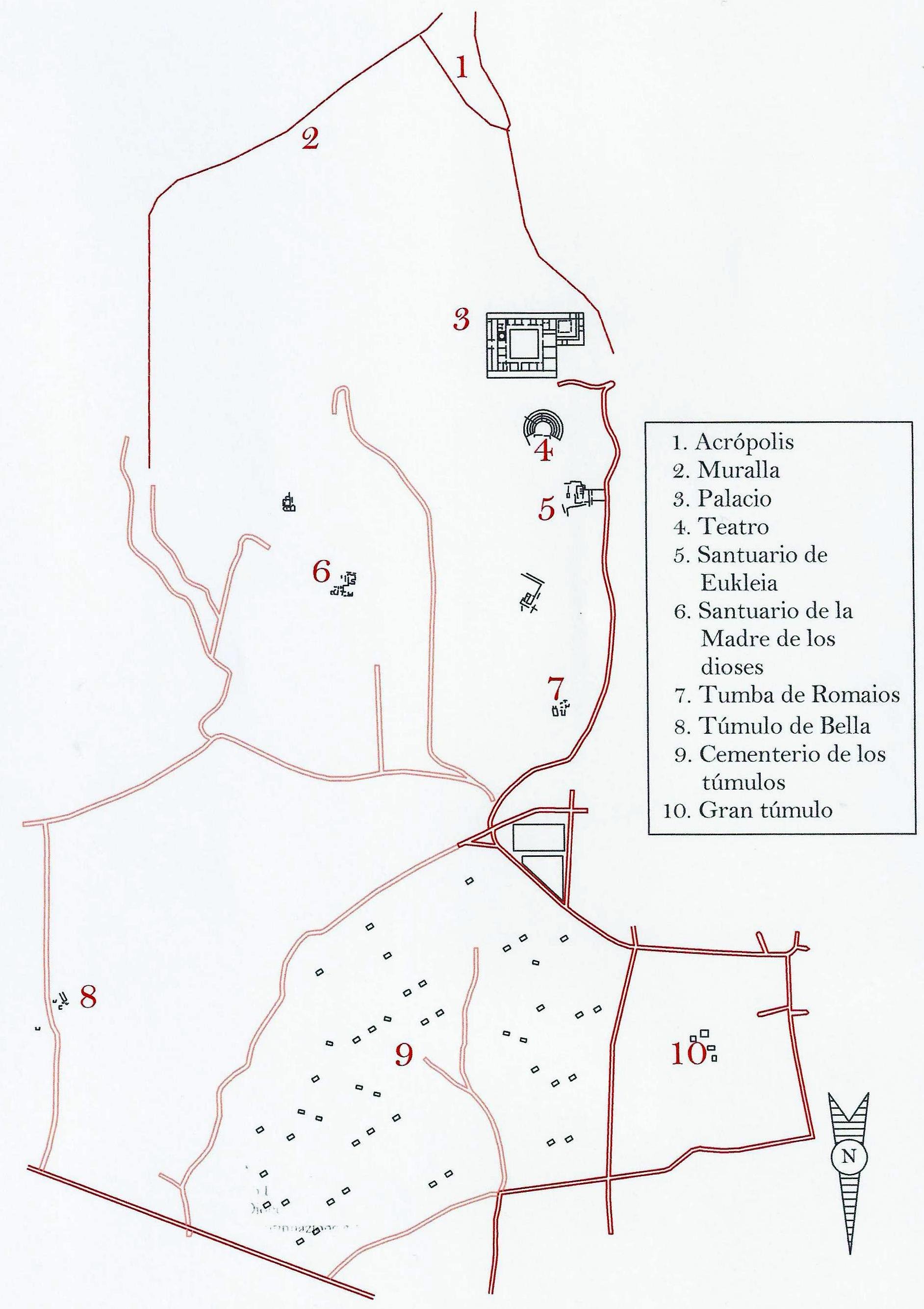

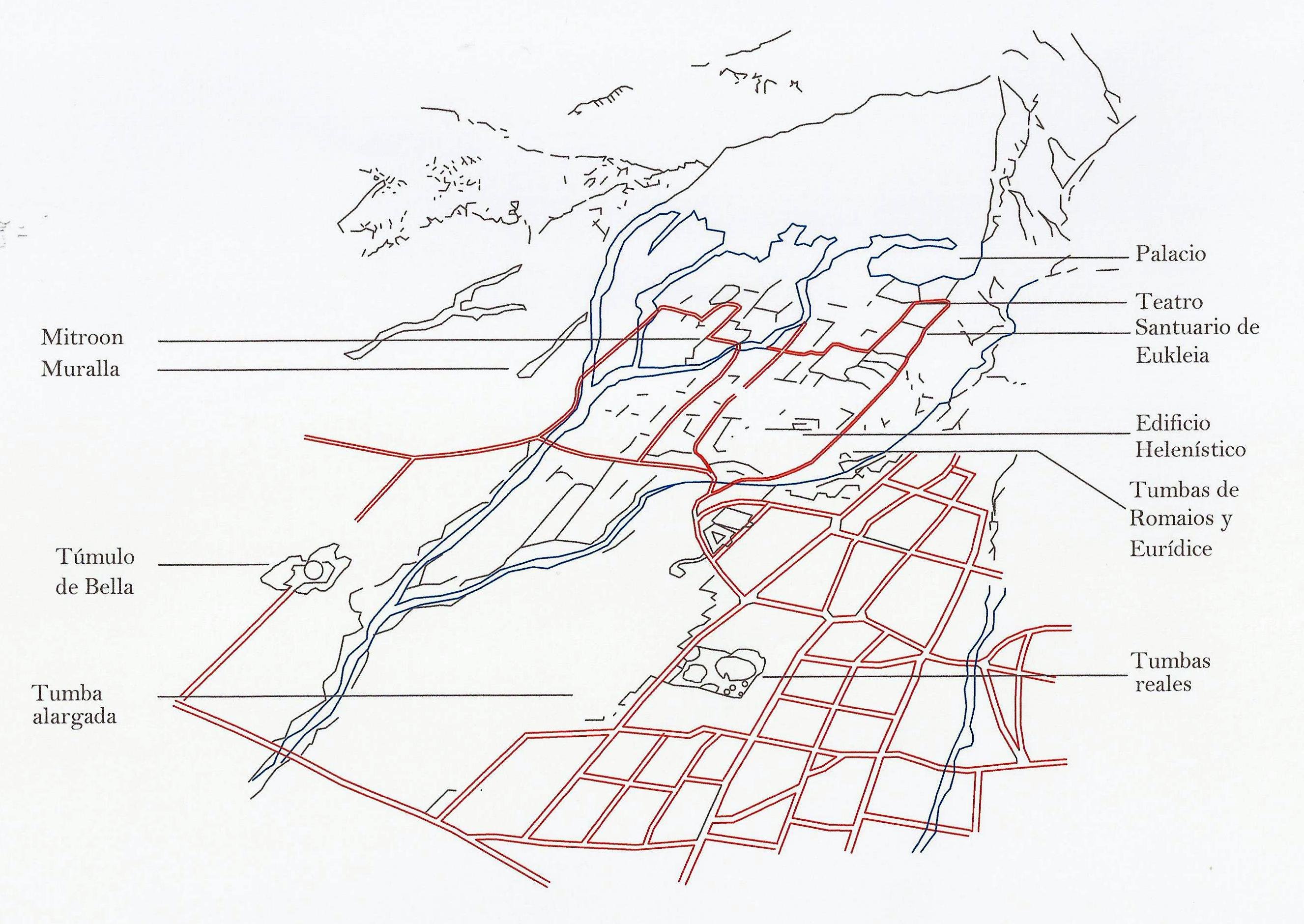

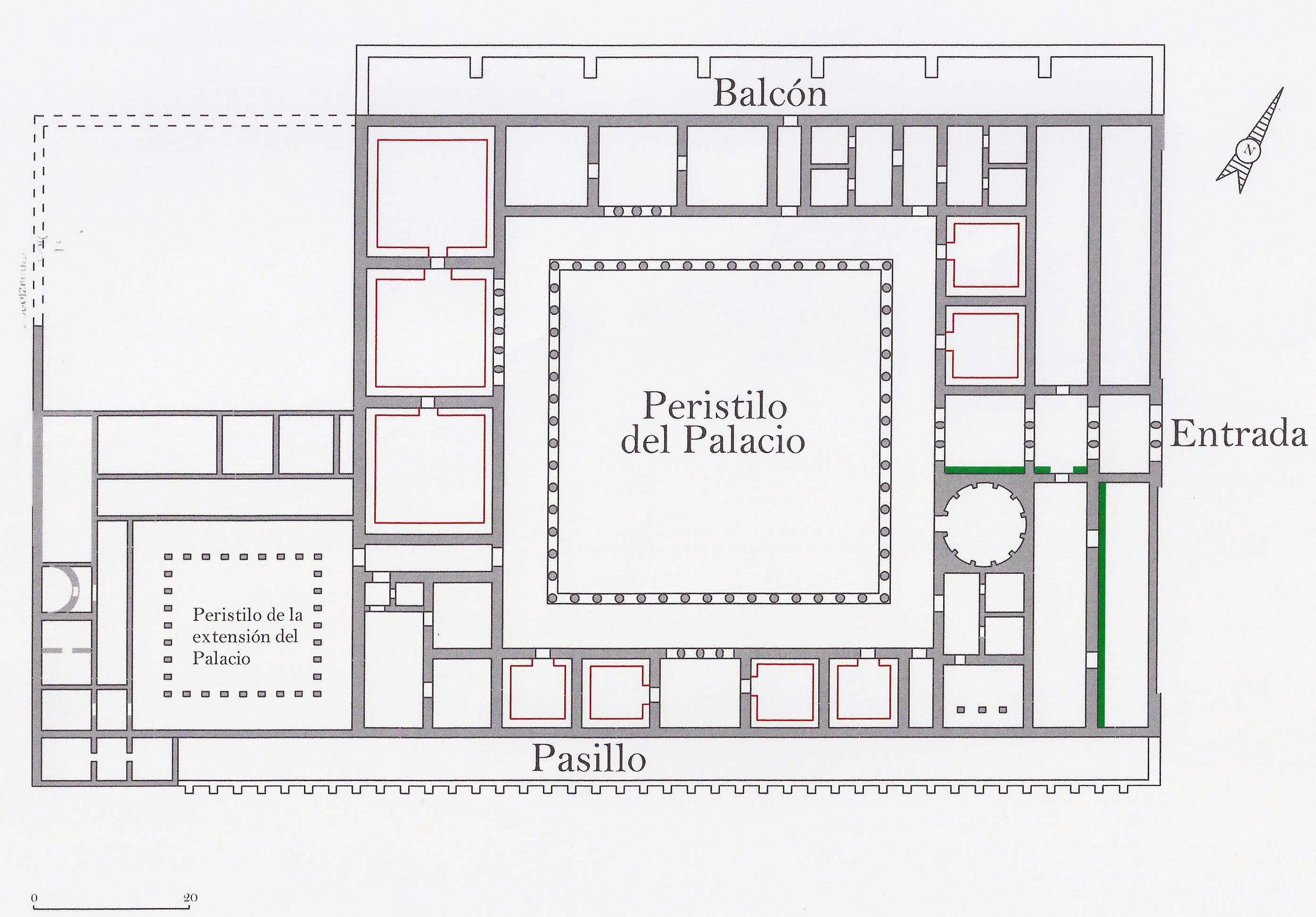

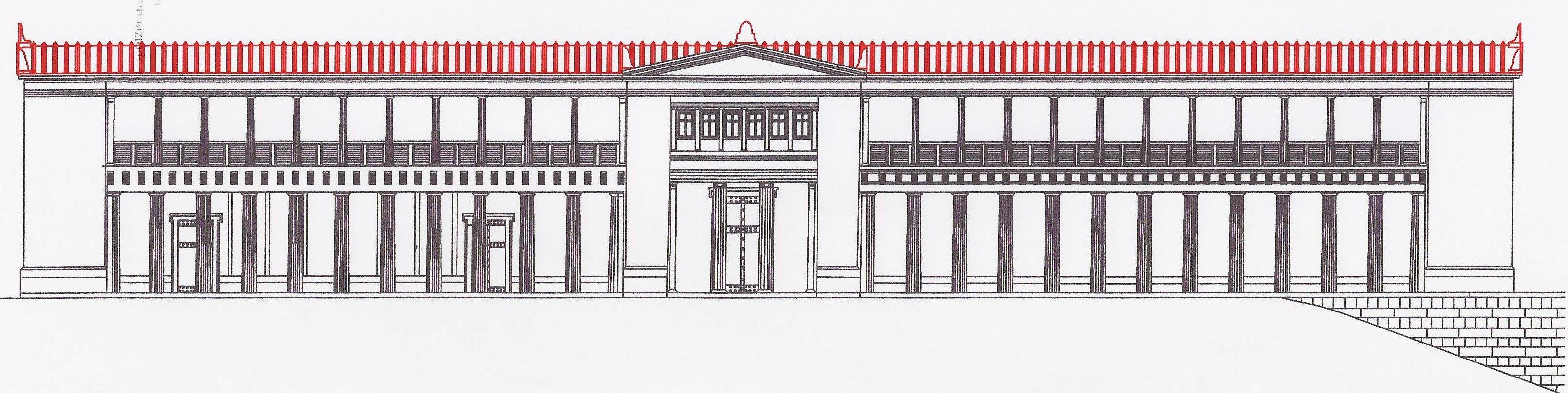

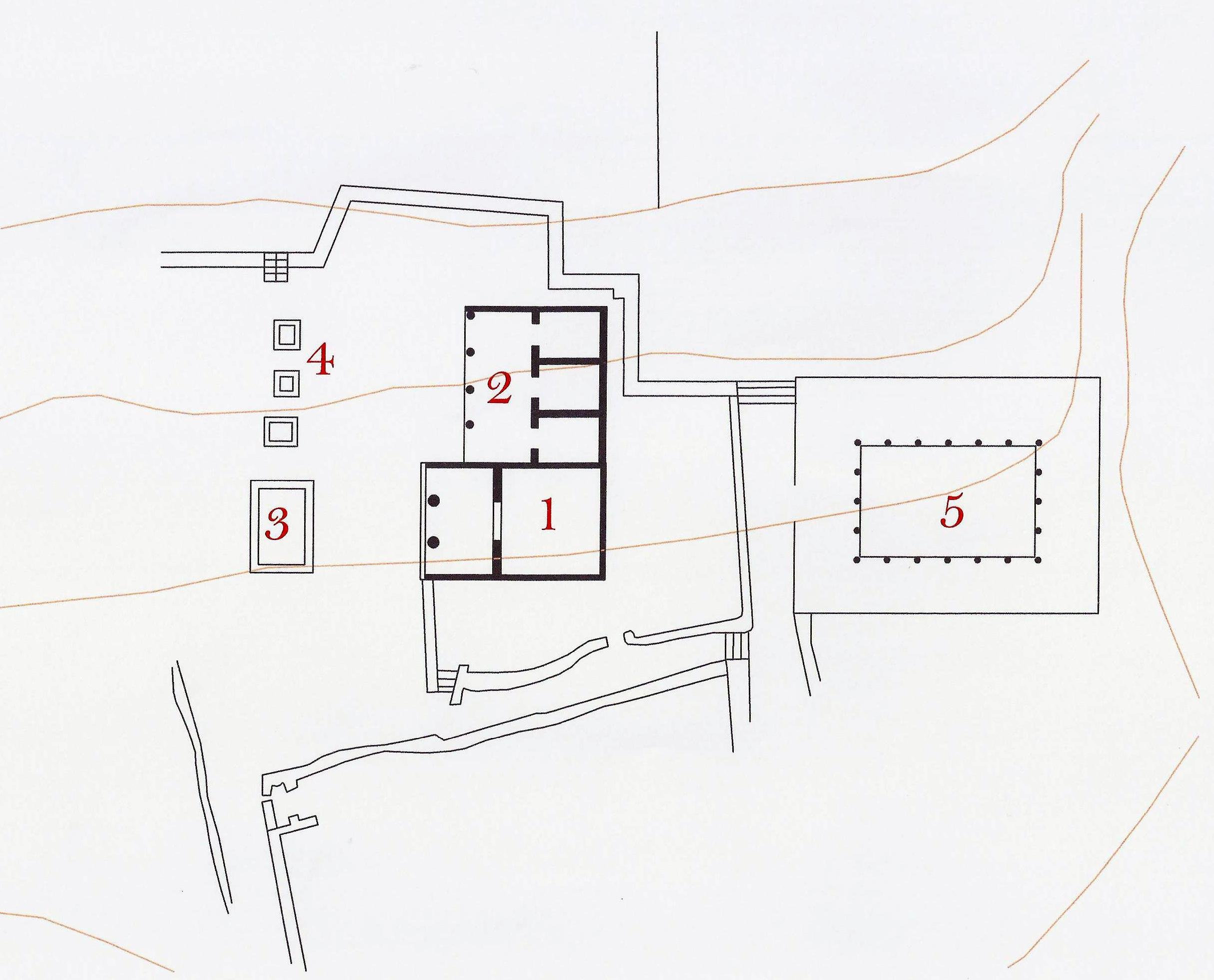

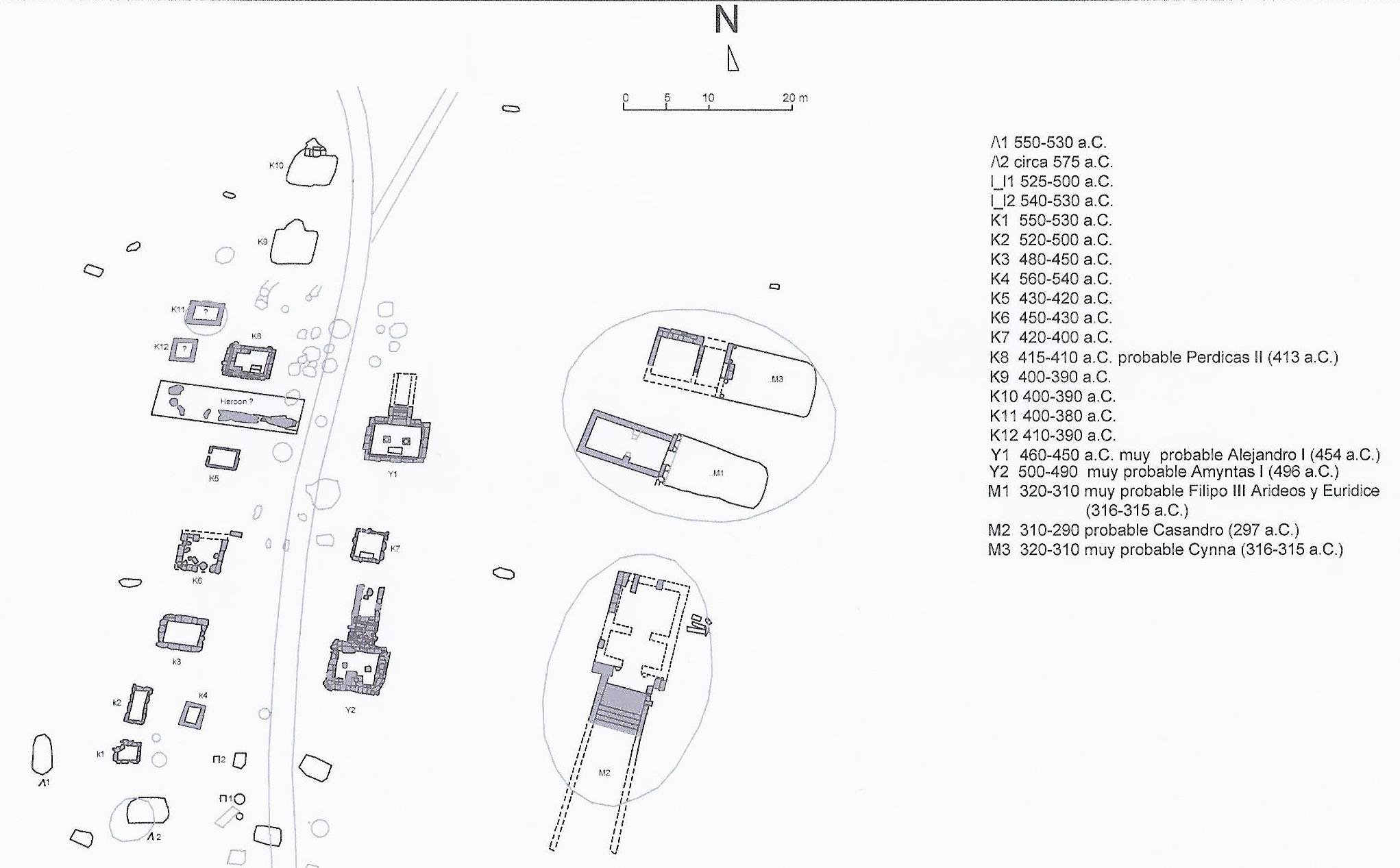

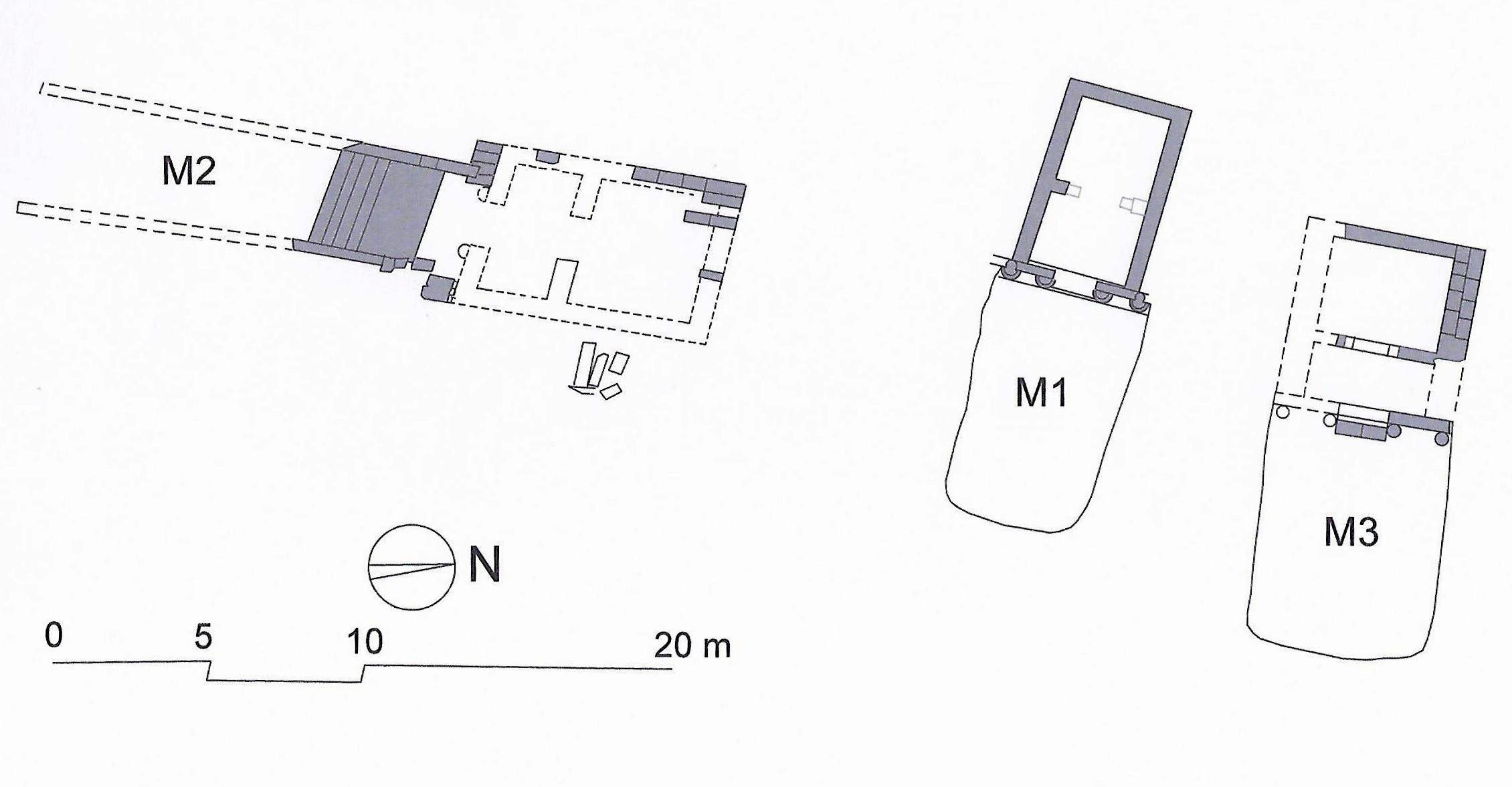

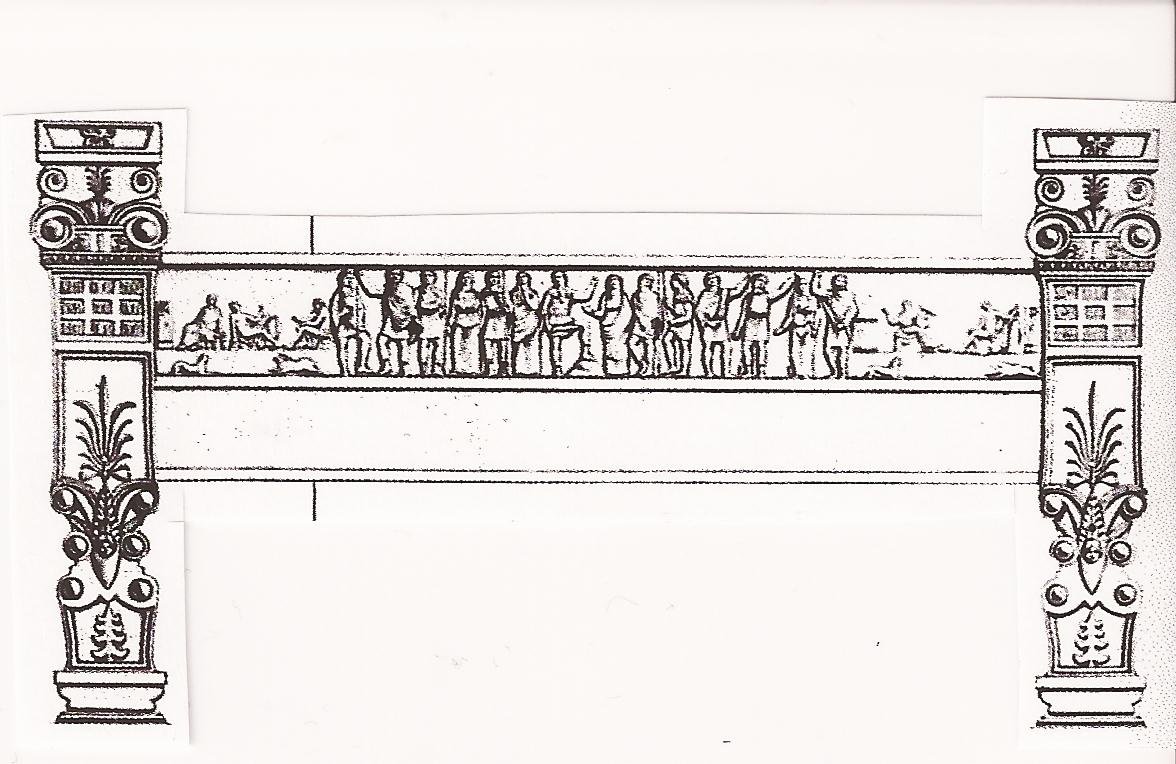

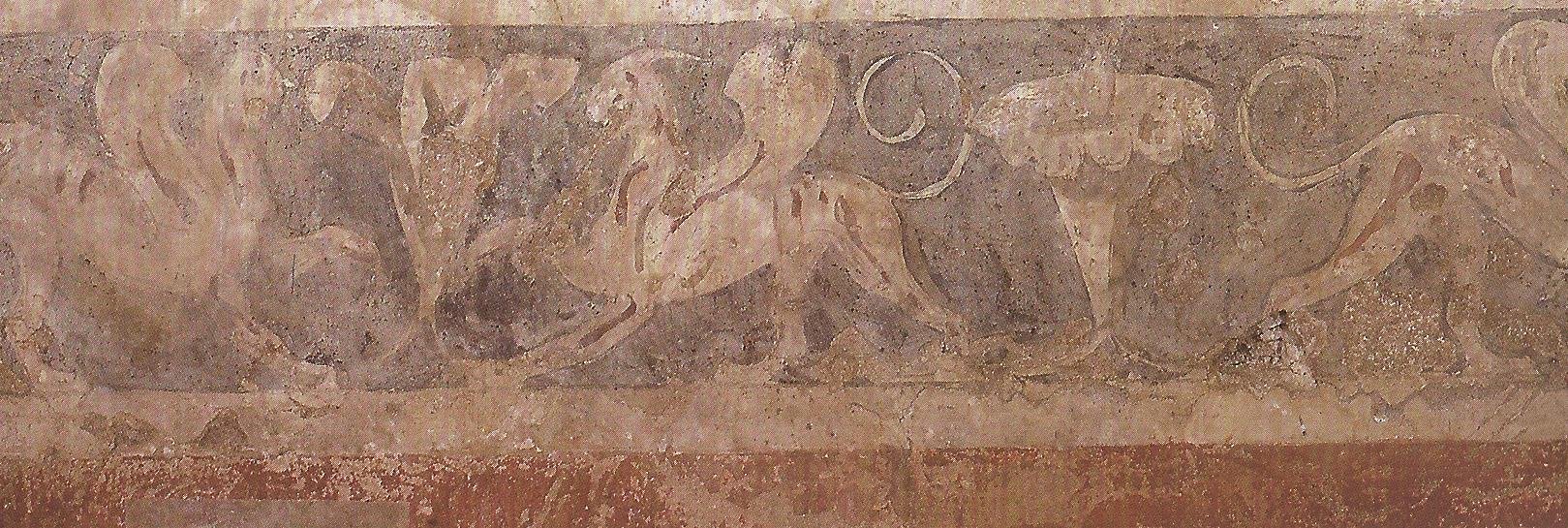

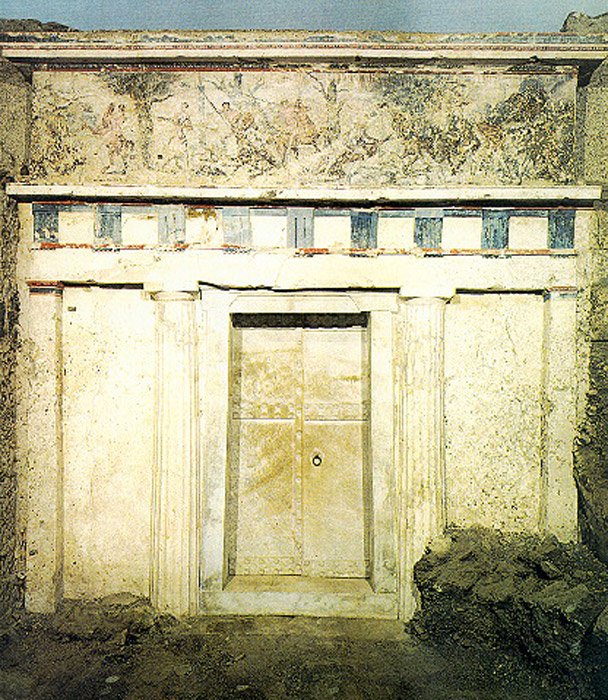

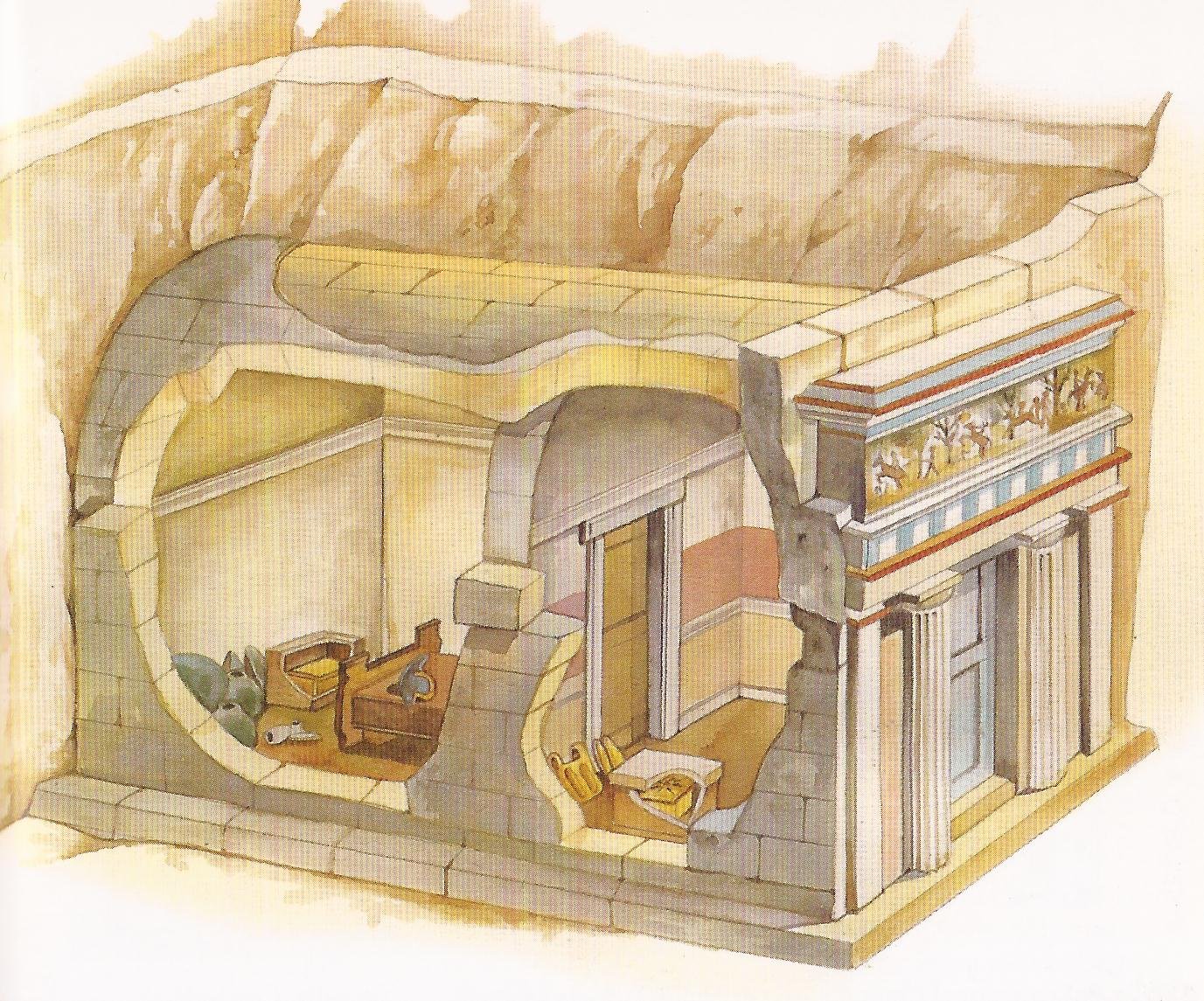

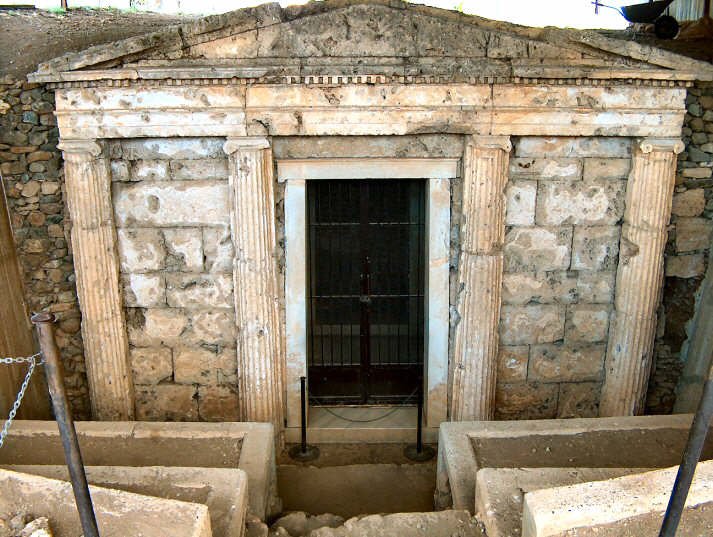

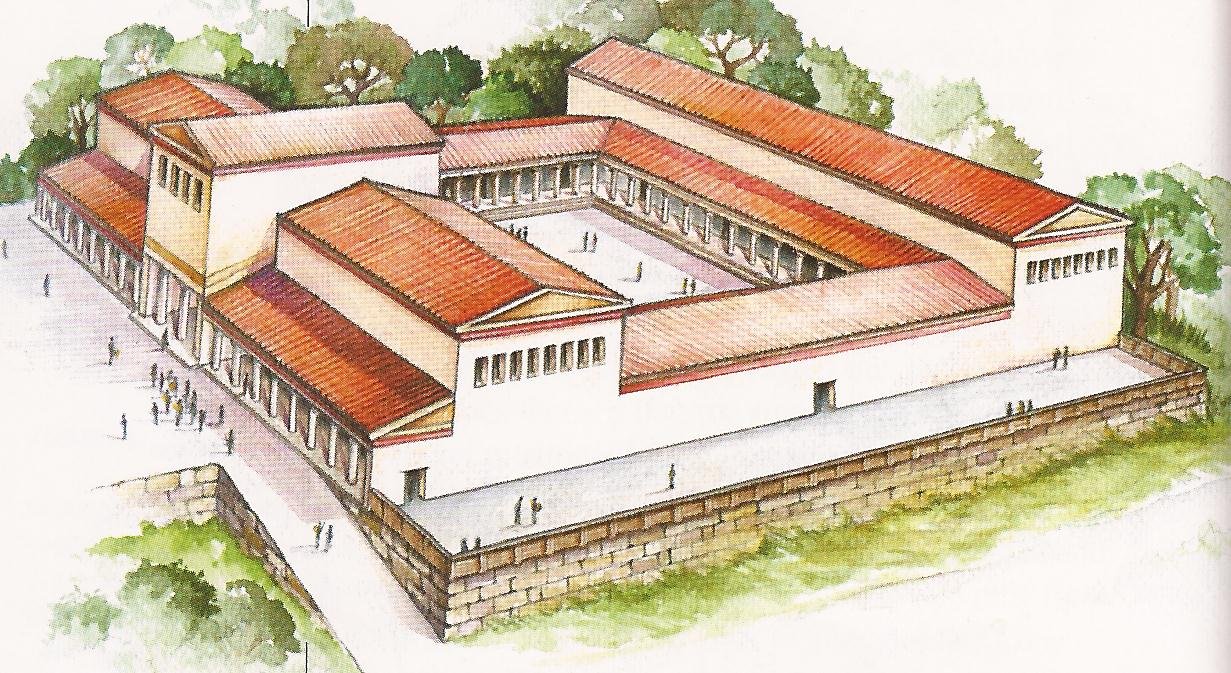

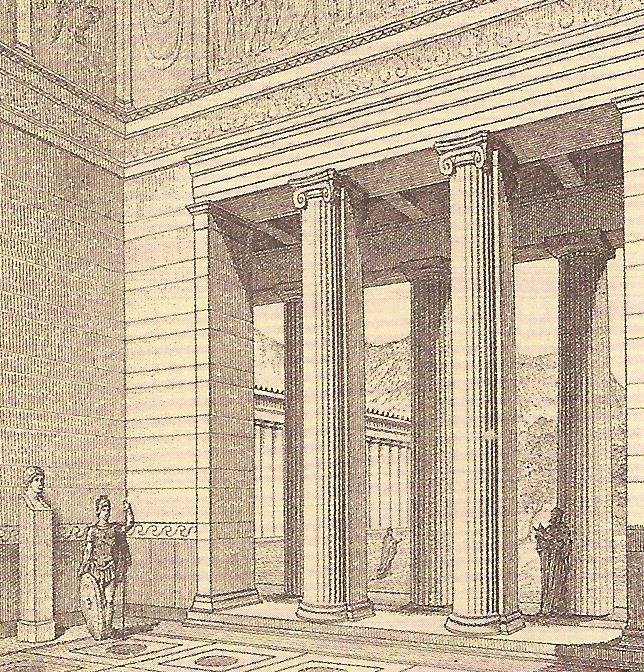

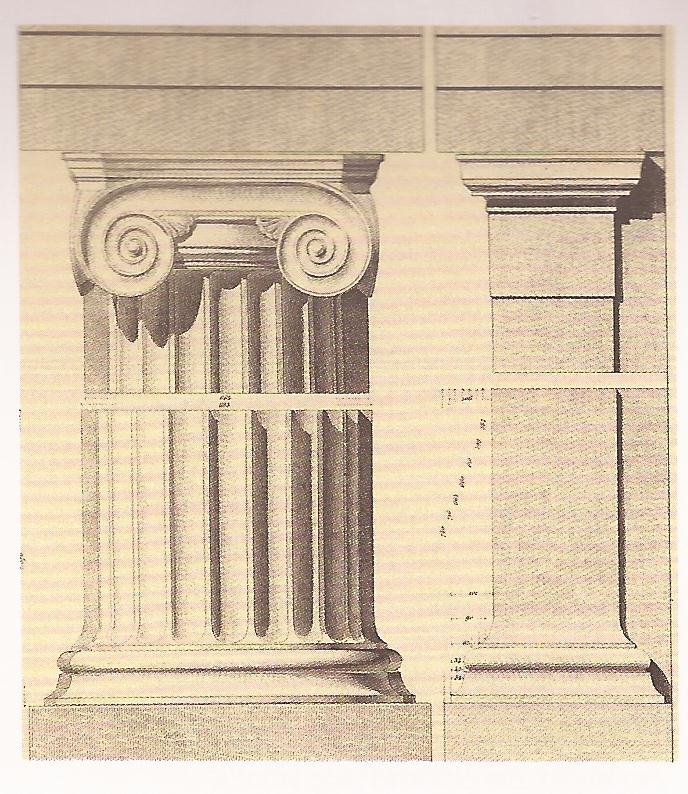

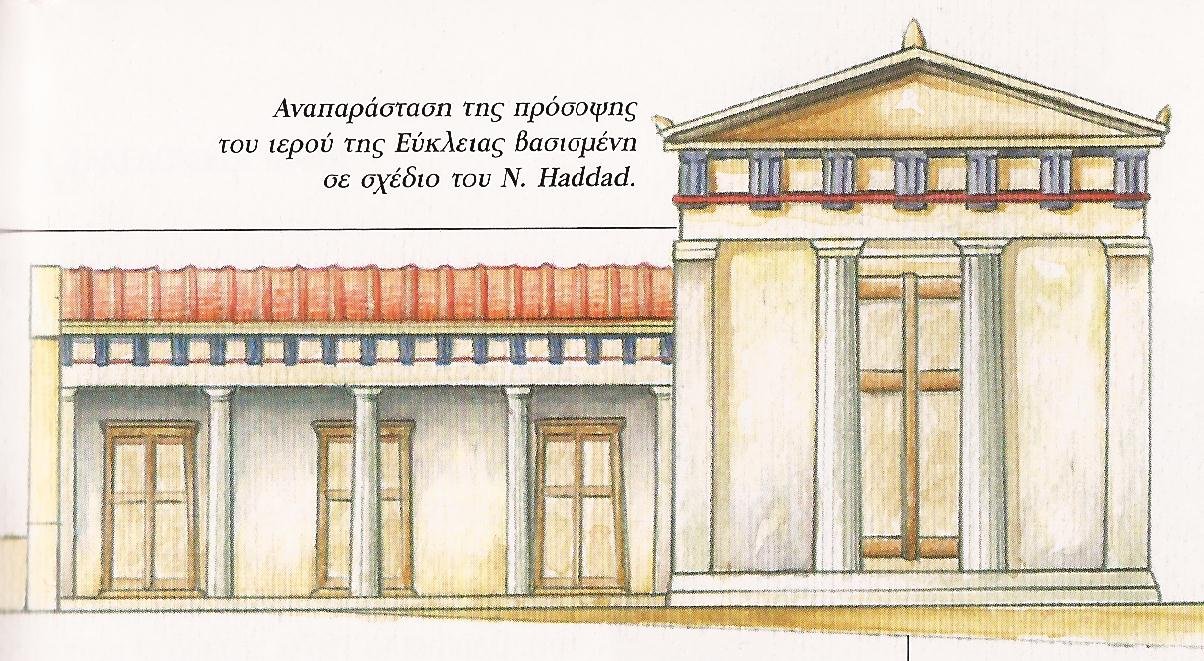

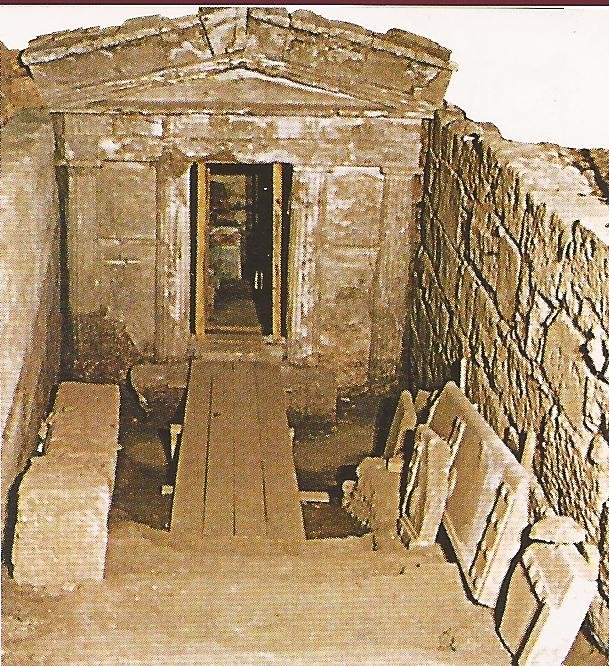

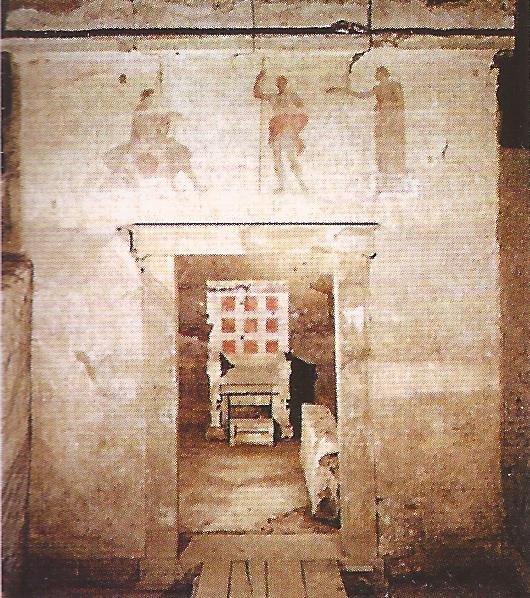

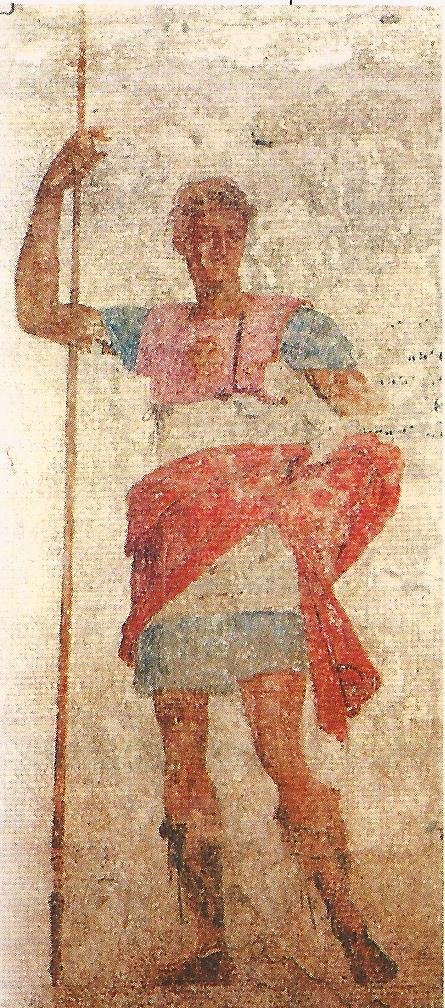

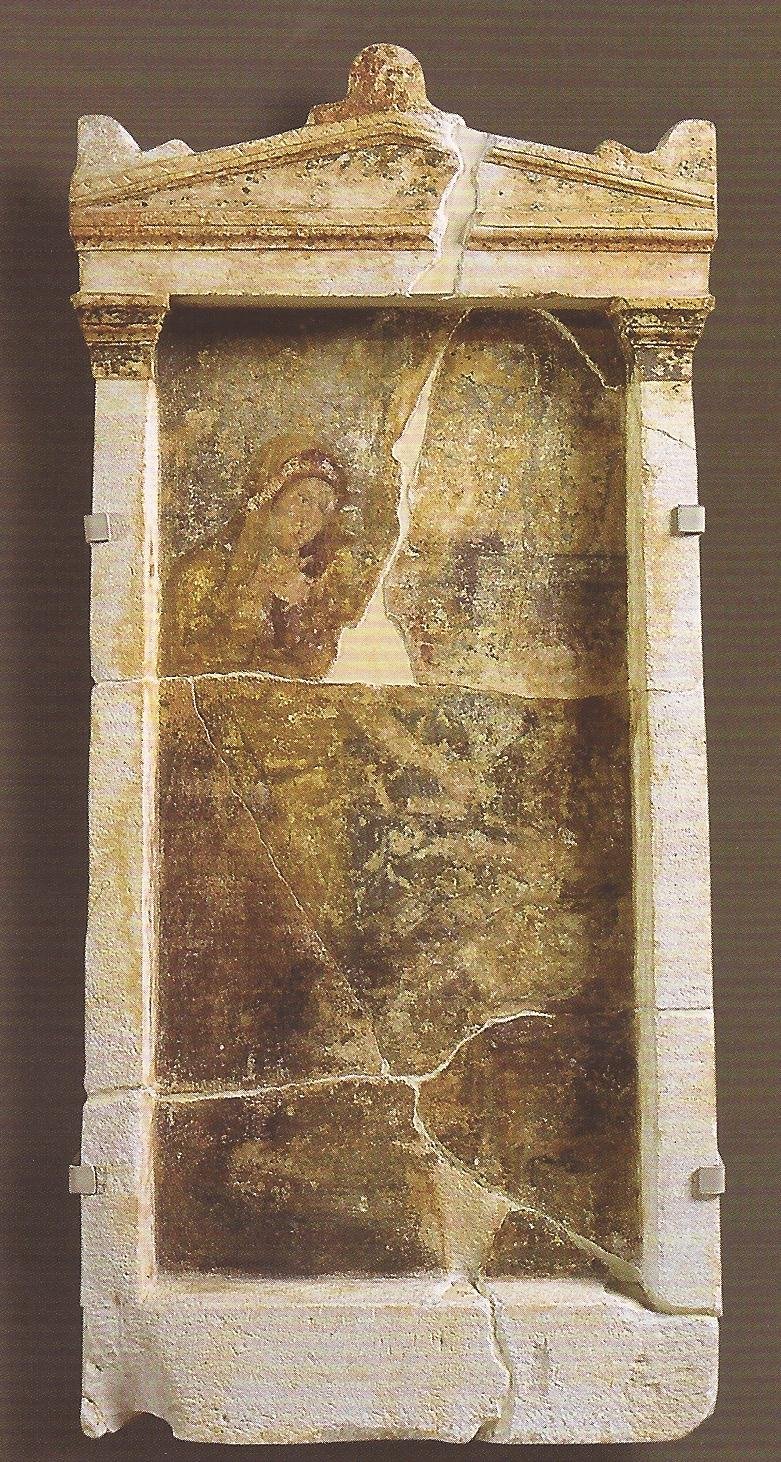

El descubrimiento de las tumbas reales de Vergina se llevó a cabo en octubre de 1977 por Manolis Andrónikos. El gran arqueólogo, tras encontrar trozos de estelas funerarias en el gran túmulo, así como otros restos, reafirmó el punto de vista del inglés N. Hammond según el cual había encontrado la antigua ciudad de Aigés. El antiguo palacio había sido objeto de excavaciones en su sector oriental en el año 1861 que fueron llevadas a cabo por el arqueólogo galo L. Heuzey. Durante el periodo 1938 – 1941 las excavaciones continuaron a las ordenes de K. Romaios, descubriéndose una parte de las alas sur y oeste y del patio central. Después de la segunda guerra mundial, K. Romaios y X. Macaronas continuaron las excavaciones durante el periodo 1954 – 1956. M. Andrónikos y G. Bakalakis con la colaboración de I. Trauloú las continuaron desde 1959 hasta 1970. El cementerio de la edad del hierro fue excavado por el propio M. Andrónikos en la década de los 50. En la década de los 80 se descubrieron el teatro y el ágora con el santuario de Eucleía. En 1990 empezó la excavación del Mitroon y de 1995 a 2000 han salido a la luz otras importantes tumbas. El centro de Aigés, con el palacio, los santuarios y la ciudad ocupaba una extensión de unas 80 hectáreas y se desarrollaba en siete terrazas al sur del cementerio. La ciudad carecía de un planeamiento urbanístico organizado. El palacio estaba edificado en una altura en el sector oeste de la ciudad. A su lado, en la ladera que baja suavemente hacia el norte, se encontraban el teatro y los santuarios más importantes de la ciudad, junto con el resto de los edificios públicos. La ciudad estaba protegida por murallas (2) sin embargo, una gran parte de la población se estableció fuera del centro amurallado en un montón de pequeños núcleos. Desde el 1980 se desarrolló una campaña para descubrir las murallas de la ciudad y se delimitó el lugar que ocupaba una de sus puertas. Más tarde se localizó una pequeña puerta en la parte oeste y un lugar cubierto de la guarnición en el lado este. Han salido a la luz pequeños tramos de la muralla norte al igual que puertas y torres de la muralla este. La visita empieza en el túmulo de las tumbas reales (10) (110 m de diámetro, 12 m de altura), en el que M. Andrónikos, de la Universidad de Tesalónica, encontró cuatro tumbas y los cimientos de un edificio usado con fines funerarios. Las tumbas estaban cubiertas por dos túmulos, uno encima del otro. Después del saqueo de los gálatas, Antígono Gonatás hizo construir un nuevo túmulo sobre el original para proteger las tumbas que estaban aún intactas de mayor depredación. Gracias a ello, han permanecido intactas dos tumbas hasta la actualidad. La cámara de la Tumba 1 (A) (Tumba de Perséfone) no contenía objetos funerarios pues había sido saqueada en la antigüedad por los gálatas. Está construida con grandes bloques de piedra de poros y tiene forma de gran cajón de dimensiones interiores 3,5 x 2,09 x 3 m de altura, siendo una de las mayores tumbas de su clase que se han descubierto hasta el momento. No tiene ni fachada ni entrada, habiéndose realizado el enterramiento por la parte superior. Está datada en torno al 350 a.C. Pertenece a una mujer joven de unos 25 años que debió morir durante el parto y fue enterrada aquí junto con su hijo. Los huesos de un hombre que se encontraron bajo la tierra parece que se relacionan con el posterior saqueo. La vecindad de la tumba con la de Filipo II muestra que es posible que perteneciera a una de las siete mujeres del rey, posiblemente a Nikisípolis de Feres, la madre de Tesalónica. El interior de la tumba es totalmente austero, sin ningún detalle arquitectónico. Un pequeño friso, de entre 19 y 22 cm, pintado con flores a las que rodean quimeras aladas y grifos, las criaturas que vigilan la entrada al mundo subterráneo, recorre las paredes en su parte central. La parte inferior, hasta 1,5 m de altura, está pìntada con el característico rojo oscuro que recuerda a la sangre. La parte superior está pintada de blanco. En las paredes norte, este y sur es donde se desarrolla el fresco, una de las dos obras de arte de la pintura antigua griega que han llegado hasta nosotros. La pintura de la pared norte representa a Hades en un carro de cuatro caballos blancos raptando a Perséfone desnuda, mientras una amiga suya, Kiani, aterrorizada contempla la escena. En el otro lado de la escena aparece Hermes conduciendo el carro hacia el oeste, a la región de los muertos. En la pared este hay otra figura sentada en una roca que, impotente ante el destino de su hija, contempla el rapto. Se trata, claro está, de Deméter. En la pared sur hay tres figuras femeninas de las que la central ha desaparecido casi totalmente. Se han identificado por Manolis Andrónikos como las Moiras. De ser así podemos reconocer sucesivamente de este a oeste a Clothós, que hila el hilo de la vida, a Láchesis y a Átropos, la más peligrosa de las tres, que determina la muerte. Se cree que el fresco pudo ser pintado por Nicómaco. Una escalera desciende hacia la Tumba 2 (B) (Tumba de Filipo) en el centro del túmulo. En la fachada en forma de templo, la gran puerta de dos hojas de mármol gris está enmarcada por dos semicolumnas dóricas que sostienen el arquitrabe y el friso dórico (con policromía original en azul, rojo y amarillo). Este friso consta de triglifos pintados de azul y metopas. Encima hay otro friso (1,16 x 5,56 m) pintado de una caza real con diez personajes (7 a pie y 3 a caballo). El jinete que persigue al león con la lanza es probablemente Filipo II, a quien se ha atribuido la tumba. Filipo fue asesinado en el teatro en el 336 a.C. El joven jinete del centro sería, por tanto, Alejandro, su sucesor. El friso guarda semejanzas con el famoso mosaico de Pompeya que representa a Alejandro luchando contra Darío III en la batalla de Isos. Dado que este mosaico está basado en un original de alrededor del año 320 a.C. que Casandró encargó al pintor Filóxeno de Eretria, es posible que éste sea el pintor, también, del friso de la tumba de Filipo. Además, Filóxeno era alumno de Nicómaco, al cual se atribuyen los frescos de la tumba de Perséfone, por lo que, no se puede descartar tampoco que ambos pintores trabajasen en el mencionado friso. La tumba está construida totalmente con piedra de poros a excepción de las dos puertas y los umbrales de éstas que son de mármol. La fachada está cubierta de un mortero blanco de excelente calidad que la confiere la impresión de ser de mármol. Muchos de sus detalles arquitectónicos nos muestran que la tumba fue construida con mucha rapidez, ante lo inesperado de la muerte de su morador. Por ejemplo, en su interior, los muros no tienen las tres capas de mortero que son habituales en este tipo de tumbas. Dentro de la tumba hay dos salas, en cada una de las cuales se encontró una colección extraordinaria de objetos funerarios (ver las vitrinas en el museo). La antecámara (3,36 x 4,46 x 5,3 m de altura) estaba pintada de blanco en la parte inferior y de rojo en la superior. En los muros se han encontrado muchos clavos en donde habría colgados diferentes objetos. Más de cien discos de oro con una estrella de ocho puntas se encontraron aquí. Dentro de un sarcófago de mármol de dimensiones 1,01 x 0,56 x 0,68 m (construido, probablemente, para una de las mujeres de Filipo), había un cofre de oro. Tenía unas dimensiones de 32 x 38 x 20 cm de altura. Está decorado con una estrella de doce puntas en su parte superior y granadas en las laterales. Contenía los huesos de una mujer (de 23 a 25 años), envueltos en un paño de púrpura y oro, y una espléndida diadema de oro con motivos vegetales y animales. Dado que cámara y antecámara se construyeron a la vez y ambas se cerraron juntas para no abrirse jamás, está claro que los dos cuerpos se enterraron al mismo tiempo. Ello excluye la identificación de la difunta con la última mujer de Filipo, Cleopatra, la sobrina de Átalo, que murió después. Por lo que sólo puede ser Mida, la hija del rey de los getas, Kothilas, la princesa tracia con la que Filipo se casó cuando regresó de su campaña en Skithía, el 339 a.C. que a la hora de su muerte tendría entre 20 y 25 años, y ´que seguiría la costumbre de su raza que, como nos cuenta Heródoto, era la de acompañar a su pareja en la muerte de ésta. Así pues, la joven extranjera parece que se suicidó cuando el rey fue asesinado. Junto al sarcófago había caído desde lo alto una corona de oro con 112 flores de cinco pétalos y 80 hojas de mirto En la antecámara había, además, una armadura, una aljaba de oro y dos espinilleras de bronce. En la cámara principal (4,46 x 4,46 x 5,3 m de altura) había otro sarcófago que contenía un cofre de oro mayor, ricamente decorado, con los huesos del difunto. También tenía en su interior una corona de oro de hojas de encina. En el suelo hay armas (piezas de una armadura de hierro con decoraciones en oro, un casco, una espada, una daga y espinilleras), y un servicio de plata para banquetes que, en su origen, estaba colocado sobre una mesa de madera. En una esquina había un conjunto de recipientes de bronce para las libaciones funerarias y en otra otro conjunto de recipientes también de bronce. Sobre el suelo se encontró un soberbio escudo ceremonial de oro y marfil, y decoraciones en marfil y oro de un lecho con una serie de pequeñas cabezas: Filipo, su mujer Olimpíada y Alejandro. El lecho estaba colocado, en origen, sobre el sarcófago. NOTA IMPORTANTE: Un nuevo estudio realizado por el prestigioso paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga de los tres esqueletos encontrados en la Tumba 1 ha puesto de manifiesto que dicha tumba es la tumba de Filipo II, su mujer Cleopatra y un hijo de ambos recién nacido. La Tumba 2 sería entonces la tumba de Filipo III, hijo de Filipo II y hermanastro de Alejandro Magno. Dicen que parte de la armadura hallada aquí puede pertenecer al propio Alejandro. La parte frontal de la Tumba 3 (C) (Tumba del Príncipe), estaba encerrada entre dos semipilares en las esquinas que tenían a los lados de la puerta de mármol de de dos hojas dos grandes escudos que, originalmente, estaban pintados con caras quizás de la Gorgona, y que hoy no se distinguen en absoluto. Las semicolumnas faltan. Estaba constituida por dos cámaras de dimensiones totales 6,35 x 5,08 x 3,00 m de altura unidas por una puerta de mármol de una sola hoja. El arquitrabe dórico, constituido como siempre por triglifos pintados de azul oscuro y metopas pintadas de blanco, sostenía a un friso jónico (5 x 0,63 m) decorado con volutas que recuerdan a acroteras. Los muros de las antecámaras estaban cubiertos con estuco blanco y decorados, a una altura de 2,05 m sobre el suelo, con un friso pintado con una carrera de carros. Veintiún carros pintados de rojo conducidos por dos caballos blancos cada uno y por jóvenes jinetes corren sobre un fondo azul oscuro. El pintor, un hábil artesano, logra crear la impresión de la tercera dimensión en la composición. A espaladas de la cámara de enterramiento había un pedestal de mármol, con un agujero en el centro, sobre el que apoyaba una hidría de plata. La hidría contenía los huesos incinerados de un muchacho de 13 o 14 años. En el cuello de la hidría brillaba la corona de oro de hojas de roble. Frente a la urna estaban colocados el lecho con decoración crisoelefantina y una mesa de madera sobre la que había vasijas y platos de plata. Los dulces y los frutos que deberían hallarse sobre la mesa, han desaparecido. Los elementos de madera de los muebles, así como los trozos de elementos de la decoración del lecho, que mostraban a Diónisos ebrio acompañado por Pan y por una mujer joven, se encontraron esparcidos por el suelo. Una segunda corona de hojas de mirto, bañada en oro, había caído de la pared. Tenía frutos de arcilla y esqueleto de marfil. La tumba fue construida unos 30 años después de la muerte de Filipo para acoger a otro miembro de la familia real. Aunque el cadáver fue quemado, no se encontraron restos de la pira funeraria, lo que nos conduce a pensar que las cenizas fueron traídas de otro lugar para ser depositadas aquí. Todo ello nos lleva a suponer que el muchacho enterrado aquí pudo haber sido Alejandro IV, hijo de Alejandro Magno y Roxana, asesinada junto con su hijo por Casandro en Anfípolis en el 311 a.C. En la orilla del gran túmulo se encontraron las ruinas de la Tumba 4 (D) (Tumba de las columnas), un monumento de una sola cámara que se edificó en el siglo III a.C. quizás para recibir los restos de Antígono Gonatás. Esta tumba, que no estaba protegida por los grandes volúmenes de tierra del gran túmulo, no sólo fue saqueada, sino que fue destruida, con el resultado de haberse encontrado solamente las huellas de las paredes y varios trozos de las columnas de su fachada, lo que, no obstante, ha sido suficiente para reconstruir su forma. Las cuatro columnas dóricas libres forman una rudimentaria stoa en la fachada del edificio, lo que constituye una auténtica singularidad arquitectónica ya que, en el resto de las tumbas macedónicas están incrustadas en forma de semicolumnas en el muro. La stoa se coronaba con el tradicional arquitrabe dórico de triglifos y metopas. En vez de frontón, y al igual que sucede en la tumba de Alejandro IV y de Filipo, existe aquí un friso jónico, otra particularidad que muestra como el constructor pretendía acoplarse a la tradición arquitectónica iniciada con la construcción de las tumbas vecinas. Junto a la tumba se encuentran los cimientos de un edificio, posiblemente un heroon (segunda mitad del siglo IV a.C.). Tiene unas dimensiones de 9,6 x 8 m y era utilizado para realizar ceremonias en honor de los difuntos enterrados en las tumbas adyacentes. Estaba construido con bloques de mármol y se alzaba, directamente sobre la tierra, al sur del túmulo. Su parte norte descansa sobre el relleno de la Tumba 1. Fue destruido antes de la construcción del Gran Túmulo. La tumba de Romaios (7) data de finales del siglo III a.C. y es una de las más conocidas por la elegancia de su arquitectura. Su fachada, de piedra de poros enlucida, consta de cuatro semicolumnas jónicas, un friso decorado con flores y un frontón. La puerta era de mármol y cada hoja tenía unas dimensiones de 3,14 x 0,85 m. La antecámara tenía unas dimensiones de 4,56 x 2,50 m y la cámara principal unas dimensiones de 4,56 x 4,56 m. En la antecámara, a una altura de 2,2 m, había una banda decorada con flores y tallos. Otra banda parecida había en la cámara principal, saqueada en la antigüedad, en la que ha permanecido roto en pedazos un trono de mármol y un lecho de piedra. El trono debía ser impresionante. Tenía una altura de 2 m, estaba pintado y dos esfinges decoraban la espalda y los brazos. Es extraño que esta tumba no estuviera cubierta por un túmulo. Otra gran tumba se encontró al este de la anterior en 1987, y se la conoce como la Tumba de Eurídice. Data de mediados del siglo IV a.C. y pudo haber sido el lugar de enterramiento de Eurídice, madre de Filipo II. Estaba saqueada y se componía de antecámara y cámara con unas dimensiones totales de 10,6 x 7,9 m y una altura de 5,8 m. Su fachada estaba totalmente sin decorar. Sin embargo, en el interior, la decoración arquitectónica del muro trasero de la cámara de enterramiento semeja la fachada de un edificio con cuatro semicolumnas jónicas que enmarcan una puerta y dos ventanas. Sólo queda un gran trono de mármol en la tumba, pero es especial, tanto por su tamaño como por su espléndida decoración. El respaldo está enmarcado por un elegante bajorrelieve polícromo de volutas. En el centro hay una bella pintura de Hades y Perséfone en una cuadriga, ciertamente la obra de un maestro. Continúa la visita por el camino que lleva al palacio (3). Es el palacio más importante que se ha encontrado en Macedonia. Es un complejo rectangular erigido antes del 336 a.C., donde Filipo II, con la excusa de las bodas de su hija Cleopatra con Alejandro del Épiro, celebró aquí su omnipotencia. Es el único palacio de la época clásica que conocemos. Tiene unas dimensiones de 88,5 x 104,5 m. En su centro tenía un gran patio (44,5 x 44,5 m) rodeado de un peristilo dórico con 16 columnas de piedra de poros en cada lado, en donde cabrían sentadas unas 3.500 personas. Las stoas estaban techadas y vertían a un caz de piedra excavado en el suelo que recorría los cuatro lados del patio. Todas las aguas se concentraban en la esquina NE, que era el punto más bajo, y desde aquí eran evacuadas al exterior mediante un colector que atravesaba el ala norte. Las habitaciones de las cuatro alas del palacio se organizaban alrededor del peristilo. Gran parte del edificio tenía dos pisos. Los elementos arquitectónicos son de piedra de poros y están cubiertos por un finísimo mortero, que brillaba como el mármol en los elementos blancos, pero que podía ser también de colores azul y rojo. Quizás su arquitecto fuese Pítheos quien trabajó también en el Mausoleo de Halicarnaso. La entrada está en el lado este que estaba formado por un pórtico de dos niveles (U –X) (dórico y jónico). La entrada tiene tres vestíbulos (Pr.1 a Pr.3) que están situados uno tras otro y que conducen al patio. El primero (10 x 6 m) tenía columnas dóricas en su fachada este que armonizaban con la columnata exterior. Desde aquí se pasaba al segundo vestíbulo que tenía en las paredes derecha e izquierda aberturas a dos habitaciones alargadas (T – V(Y)). Una puerta con dos semicolumnas comunicaba con el tercer vestíbulo que tenía una profundidad mayor que los anteriores (10 x 10 m) y un propileo al fondo que comunicaba ya con el patio. Inmediatamente a la izquierda del tercer vestíbulo está el Tholos (Th), la estancia más distintiva de todo el edificio. Tiene el acceso directamente desde el patio. Cuadrado por el exterior, por dentro es circular con nichos y una base de asientos en el muro. Una inscripción con una dedicatoria a Heracles (el antepasado mítico de los Argéadas) identifica la sala como un lugar de culto. Junto al Tholos estaba el archivo (A, A1, A2, B). Un particular carácter oficial parece que tenían las cuatro habitaciones del pórtico sur. En el centro había un vestíbulo común (F) que se abría al peristilo a través de tres columnas jónicas dobles. Las habitaciones laterales (E, G) conectaban con el vestíbulo común, mientras que las dos habitaciones extremas (H, D) comunicaban directamente con el peristilo. Todas las habitaciones tenían suelo de mosaico. Los únicos figurativos eran el de la habitación E y el de la G. El de la primera parece una alfombra. En el cuadrado del centro se inscribe un motivo floral circular y en las esquinas hay figuras femeninas que salen de sendos cálices florales. El de la segunda recrea el conocido tema del rapto de Europa. Alrededor de cada mosaico hay un ancho escalón sobre el cual se colocaban los lechos, pues con toda probabilidad eran salas de banquetes. El lado oeste del peristilo estaba flanqueado por tres despensas (L, K, I) y dos grandes habitaciones (M1 y M3), usadas tal vez como comedores. Estaban rodeadas interiormente por un zócalo con decoración de mosaicos sobre el que se pondrían los lechos para el banquete. Tenían entrada desde el patio y daban a un espacio de unos 280 m2 que era, quizás, la sala del trono (M2). Los tres cuartos eran prácticamente cuadrados, de 17 m de lado, con suelos de mármol. El ala norte del palacio nos ha llegado en una situación que nos impide saber con exactitud su composición. Lo más probable es que existiera un muro exterior con una columnata de tal forma que hubiese una terraza. Tenía cuatro habitaciones (N1, N3, N5 y P), dos de las cuales se abrían a un vestíbulo común (N2) y otras dos a un pasillo (O) que daba a su vez al peristilo. Los techos se cubrían con teja del tipo corintio. En la época de los antigónidas, en el siglo III a.C., una nueva ala con peristilo se añadió tras el ala oeste del palacio para atender a las necesidades crecientes de sus inquilinos. Disponía también de patio central con peristilo. El teatro (4) se alzaba en las pendientes bajo el ala norte y estaba conectado funcionalmente con la residencia real. El palacio y el teatro pudieron haberse construido en el mismo periodo siguiendo el modelo de la ciudad helenística visto en otras grandes capitales. Todos los asientos, a excepción de los correspondientes a las primeras filas, eran de madera. La primera fila se ha conservado completa. Los asientos tenían una anchura de 33 cm y eran de piedra de poros. Nueve sectores constituyen toda la cávea. Estaban separados por pasillos empedrados en rampa de 74 cm de anchura y 20 m de longitud. A salido a la luz, también, la parte este de los cimientos de la escena de 12,4 m de longitud y 2,5 m de anchura, así como la base del altar del teatro. En la periferia de la orchestra, y rodeando a la primera fila de asientos, había un caz que recogía las aguas de lluvia y las enviaba fuera del teatro, por la esquina oeste, para que no inundaran la orchestra. Fue en el teatro donde, en el 336 a.C., Filipo II fue asesinado por un tal Pausanias mientras asistía a la procesión de las estatuas de los Doce Dioses. El joven Alejandro fue proclamado rey de inmediato. Un gran santuario se descubrió en 1990 al noroeste del palacio. Es el llamado santuario de la Madre de los dioses o Mitroon (6), un gran solar de dimensiones 32 x 32 m con muchos espacios ortogonales que tenían paredes de ladrillos de adobe, suelo de tierra y un tejado bajo. Aquí se encontraba un edificio del siglo IV a.C. que se derrumbó y sobre él se construyó uno nuevo a principios del siglo III a.C. que fue destruido en el siglo II a.C. Los diferentes espacios tenían bien función de culto, bien funciones auxiliares con altares y hogares. En uno de los locales se guardaban figuras de Cibeles y de otros dioses, mientras que en otro lugar se encontraron llaves de plata, incensiarios, figuras de animales, ofrendas y una gran tinaja con una epigrafía que hacía mención a la Madre de los Dioses, diosa que a partir del siglo VI a.C. se asimiló a Cibeles. Este santuario es uno de los más importantes de los dedicados a esta diosa en suelo griego. Cerca del teatro, y concretamente en el sitio ocupado por el ágora, se desenterró en 1981 uno de los más importantes santuarios macedónicos: El santuario de Eucleia (5). En él se alzaba un pequeño templo dórico con pronaos (2,5 x 4 m) y naos (4 x 4 m). De él quedan solo los cimientos. En el fondo de la naos se encontraron pedestales y restos de una mesa. A pequeña distancia de la entrada se encontraron los cimientos del altar. En el lado oeste del templete había tres bases de estatuas, en una de las cuales se inscribió una dedicatoria a Eucleía (hija de Heracles y diosa de la buena fama) por Eurídice, hija de Sirra. Esta inscripción está datada como de la segunda mitad del siglo IV a.C. La tal Eurídice era la esposa de Amintas III y madre de Filipo II y quizás dedico la estatua a la diosa tras la victoria de su hijo en Queronea. En la parte norte del santuario se emplazaba un templo dórico “in antis” con una “schara” en el centro de la naos, donde tal vez se veneraba a Zeus Melichios pues en él se ha encontrado la parte inferior de una serpiente de mármol de 1,8 m de altura que era la representación del dios. El cercano túmulo de Bella (8) (que debe su nombre a la familia que acogía) tenía cuatro tumbas. El túmulo tenía un diámetro de 45 m y una altura de 1 m. De las cuatro tumbas tres han sido saqueadas. La fachada de la primera (segunda mitad del siglo III a.C.) tenía su entrada por el sur y un camino de 7,8 m de longitud conducía hasta ella. La entrada a la antecámara no estaba cerrada con una puerta sino con bloques de piedra. Su fachada de 4 x 4,8 m constaba de cuatro semicolumnas jónicas que sostenían el arquitrabe, el friso dórico y el frontón. A la cámara de enterramiento se entraba por una puerta de mármol. La antecámara (1,23 x 3,02 m) estaba enlucida y pintada de blanco en la parte inferior y de rojo en la superior. Ambas zonas estaban separadas por una banda a una altura de 1,75 m. La cámara tenía unas dimensiones de 3,06 x 3,04 m y estaba pintada de la misma forma que la antecámara. Dentro había un lecho de mármol labrado para parecerse a una cama de madera y estaba decorado con relieves de palmas, rosetas y espirales en las patas. En la sección central se pintó un friso de grifos amarillos sobre fondo rojo. La segunda tumba tenía su entrada por el oeste y está datada como de principios del siglo III a.C. Su fachada no tenía elemento arquitectónico alguno. Sin embargo, sobre la puerta estaban pintadas, sobre un enlucido blanco, tres figuras: un joven guerrero en el centro que representaba sin duda al difunto; a la derecha, una figura alta de mujer de perfil que tiende una corona de oro hacia el guerrero; y a la izquierda un joven que podría ser la personificación de la guerra o del dios Ares. No tenía antecámara. D entro de la cámara había un trono de mármol sin respaldo, pero con un dibujo de éste sobre la pared en que se apoyaba. La representación del respaldo estaba compuesta de cuadrados rojos sobre un rectángulo blanco. El trono disponía, además, de reposapiés. En la parte superior del reposapiés estaban pintadas las plantas de dos pies. Una tercera tumba (finales del siglo III a.C.) tenía un gran sarcófago en la cámara de enterramiento. Era la más pequeña de las cuatro con unas dimensiones de 2,53 x 2,32 m. Su fachada estaba sin decorar y tenía un pequeño frontón. La cuarta tumba del túmulo tenía forma de gran cajón y se encontró sin saquear con una corona de oro sobre los huesos quemados. La Necrópolis de los túmulos (9) está situada entre Aigés y Palatistia y contiene más de 300 túmulos, que se extienden sobre una superficie de casi 1 km2, en su mayoría aún sin explorar. Si consideramos como centro del cementerio las tumbas más antiguas (s. XI a VII a.C.) la necrópolis se extendió hacia el sur en la época arcaica, hacia el oeste en la clásica y hacia el este en la helenística. Cada túmulo contenía varias tumbas (entre 5 y 15) para los varones y mujeres de una misma familia y se usó durante un largo periodo de tiempo. A la mujer se la enterraba con sus joyas y al varón con sus armas. En muy pocas ocasiones se incineraron los cadáveres. La mayoría de los túmulos tienen un diámetro entre 15 y 20 m y una altura entre 50 y 100 cm. Las tumbas son de todo tipo: fosas, cistas o tinajas. Un conjunto especial de tumbas es el grupo de tumbas de los Teménidas. En él se encontraron 21 tumbas que ocupan un periodo histórico que abarca desde la época arcaica (1ª mitad del siglo VI a.C.) hasta los primeros años de la época helenística (finales del siglo IV – principios del siglo III a.C.). En torno al 575 a.C., en un espacio vacío, empieza la construcción de las tumbas funerarias de la familia. Son del tipo pira funeraria al lado de la cual se excavaba la característica tumba de fosa. Se han encontrado 4 de este tipo. En torno al 540/530 a.C. las tumbas de fosa dieron paso a las cistas construidas, de las cuales se han encontrado 12. Durante el siglo V a.C. estas tumbas se hicieron cada vez mayores llegando a presentar salas de entre 35 – 40 m2. El conjunto se completa con tres grandes tumbas macedónicas que datan de finales del siglo IV – principios del siglo III a.C. Se encontraron en la parte oriental del conjunto. Las dos más al norte, construidas una al lado de la otra, y que miran hacia el este, debieron estar cubiertas por un mismo túmulo, mientras que la tercera, que está al sur y está orientada en esa dirección, probablemente tenía un túmulo separado. Las tres tumbas estaban no sólo profanadas sino destruidas, conservándose sólo parte de su estructura. Las dos primeras, M1 y M3, datan de los últimos años del siglo IV a.C. La M3, de la cual se conservan sus partes S y SE hasta la altura del joyero de la cámara, tenía una pachada con cuatro semicolumnas dóricas coronadas por un friso pintado de tipo jónico. Con una cámara cuadrada amplia y la característica antecámara poco profunda, da la impresión de que estaba destinada a una sola persona. Son de reseñar los adornos vegetales de tipo corintio que adornan la moldura sobre el friso, una característica inusual que aparece también en la tumba de Alejandro IV, el hijo de Alejandro Magno y Roxana. La tumba M1, de la cual sólo se conservan una parte de la fachada y los cimientos de los muros, tenía una fachada jónica con frontón y anthemia sobre los extremos del mismo y, como la tumba de Filipo II, presenta la extraordinaria peculiaridad de tener una cámara y una antecámara de la misma profundidad, lo que implica un enterramiento doble, probablemente de una pareja. La imagen arqueológica de estas dos tumbas se corresponde con la descripción de Diodoro del triple enterramiento descrito en (19, 52.1 -5) y quizás se trata de los monumentos funerarios que acogen los cuerpos de Cina (hija de Filipo II y madre de Eurídice) y de la pareja Filipo III Arideo y Eurídice. Muy diferente parece que era la gran tumba macedónica M2 que data de entorno al 300 a.C. Estaba desmoronada y su fachada totalmente destruida. Sin embargo, su tamaño, las grandes puertas de mármol y la única escalera monumental que sube hacia el sur, donde se encontraba la calle central que unía la ciudad de Aigés con las otras ciudades del reino, no ofrecen duda de su importancia. Quizás se trataba de la tumba de Casandro, a quien su mujer Tesalónica enterró como miembro de la familia de los Teménidas.

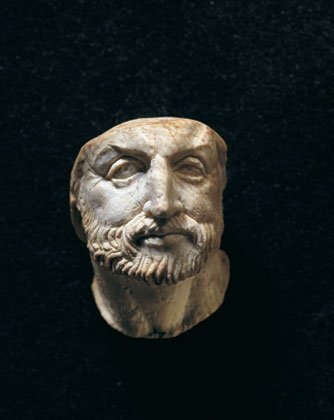

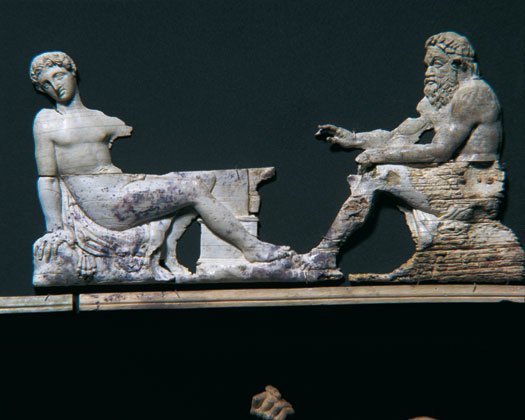

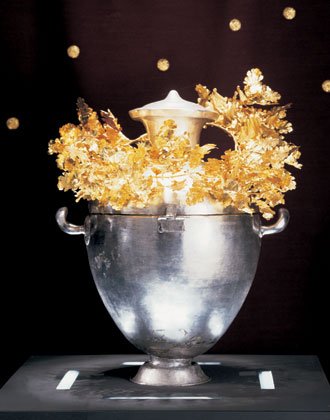

Con el descubrimiento de las tumbas reales en 1977 comenzaron inmediatamente las labores de conservación de las famosas pinturas que las decoraban, únicas obras de grandes pintores griegos de la antigüedad clásica que han llegado hasta nosotros. Paralelamente, se montó un taller de conservación “in situ” para la restauración de los excepcionales hallazgos que contenían. Para la protección de las tumbas reales se construyó en 1993 un edificio subterráneo que abarca y protege las tumbas. Esta construcción tiene la forma de un túmulo y en ella se exponen desde noviembre de 1997 los tesoros que se encontraron en las tumbas reales. Estos tesoros no se han alejado del lugar en que se encontraron, sino que se exponen al lado de las tumbas que los contenían. El museo consta de 4 salas hexagonales con techo piramidal y 2 salas rectangulares con techo de bóveda. El visitante accede al museo por el PASILLO 1. Llega a la SALA 2 en la que se exponen una serie de 10 estelas de mármol pintadas datadas de entre 350 a 275 a.C. Las estelas, procedentes de la necrópolis de los túmulos, se encontraron mezcladas con la tierra del túmulo. Entra ellas destaca la estela de Kleónimos (330 – 320 a.C.). En el tímpano se representa una nereida que florece del cáliz de una flor, un motivo típico de la época. Después, en el cuerpo de la estela, aparecen los nombres y los personajes que aparecen dentro de un marco que recuerda a una stoa. A la derecha, sentado, aparece el jefe de familia, Kleónimos, el difunto. Frente a él su hijo Ádimos estrecha la mano de su padre mientras que Pefkólaos, un muchachito juega con un cachorrillo. En pie, y detrás de su suegro, Krinó extiende la mano hacia su marido. Los colores se conservan bastante bien. Continuando se llega a la SALA 4 que está ocupada por la Tumba de las columnas. En el pequeño trozo de suelo que se ha conservado de las columnas se encontraron los trozos de un lecho crisoelefantino que estaba ricamente decorado con, al menos, un friso en relieve con multitud de figuras. De la excelencia de su trabajo dan muestra las dos cabezas de marfil encontradas correspondientes a una mujer y a un hombre con barba. La SALA 5 contiene el heroon y la tumba de Perséfone La tumba destruida del siglo III a.C., el derruido heroon, lugar de culto a los reyes, y la fascinación y la pena que desprende el rapto de Perséfone preparan al espectador para acercarse al rey difunto. Entra, entonces, en escena Filipo. En la SALA 6 se encuentra su tumba, mientras que en las SALAS 2 y 3 se muestran los objetos encontrados en la tumba de Filipo y en la llamada del Príncipe. Las resplandecientes armas dan la medida de la fuerza del gran caudillo. La armadura de la antecámara está compuesta por el protector del cuello, el pectoral, las espinilleras bañadas en oro y la aljaba. El protector del cuello posiblemente pertenecía a un jefe tracio y no a un macedonio. Bajo el oro hay piel y hierro. Está decorado con relieves de granadas y figuras geométricas. En el interior de cuatro círculos se representan cuatro jinetes y a uno y otro lado la cabeza de un joven, posiblemente Heracles. El pectoral, construido con tela y piel y que se parecía mucho al encontrado en la cámara, está totalmente desecho y de él se han conservado solamente las abrochaderas de oro macizo, que se asemejan a flores y las dos cabezas de Gorgona que lo adornaban y que protegían al rey del mal de ojo. Las espinilleras difieren 3,5 cm en altura algo que podría estar relacionado con la cojera que a Filipo le atribuyen Plutarco y Demóstenes. Otra explicación podría ser que conviene que una espinillera sea más corta para poder arrodillarse bien sobre una pierna cuando se dispara el arco. La aljaba está construida con piel sobre una armadura de madera en su parte inferior, todo ello cubierto con una lámina de plata bañada en oro. En ella se guardaba el arco y las flechas. La lujosa lámina estaba grabada con escenas de la caída de una ciudad, posiblemente Troya, con luchas entre hombres y mujeres corriendo. La armadura de oro de la cámara es una de las más lujosas que se construyeron jamás en suelo griego. Está constituida por el casco, el protector del cuello, el pectoral, las espinilleras, la espada y el gran escudo crisoelefantino. El pectoral estaba revestido con tela de color púrpura y reforzado con láminas de hierro. Está constituido por ocho piezas forradas de piel. De piel estaba confeccionada también la característica doble falda que protegía la parte inferior del cuerpo. Láminas de oro lo decoraban. Los botones de la armadura eran cabezas de león de oro macizo. Un pequeño relieve ortogonal de Atenea decoraba su lado izquierdo. El escudo crisoelefantino es el arma más lujosa que conocemos del mundo antiguo. Estaba construido con madera, piel y tela que cubre su parte interior. Una lámina de plata bañada en oro, cosida con muchos clavitos de plata, cubría el escudo en su interior. Esta lámina estaba grabada con leones y Nikes. En el exterior otra lámina totalmente bañada en oro estaba grabada con una composición geométrica que recorre el borde del escudo. En el centro se encontraba una composición crisoelefantina de un guerrero griego que derrota a una amazona, posiblemente Aquiles y Pentesilea. El casco era de hierro y estaba revestido de piel por dentro. La figura de Atenea en su parte superior asegura la salvación del rey en la batalla. La espada, de un lujo sin paralelos, estaba dentro de su funda de madera. En un buen estado se conserva su rica decoración crisoelefantina de sus extremos, y particularmente impresionante es su empuñadura de hierro reforzada y adornada por una lámina de oro. Un pequeño casco de oro de 1,5 cm de diámetro cubre la parte superior de la empuñadura. El montón de restos de la pira funeraria, que se encontraron todos juntos arrojados sobre la tumba, recuerda el trágico holocausto. Sigue el cofre de oro que contenía los huesos de Filipo II y la corona de hojas de roble de oro que llevaba el difunto. La urna de oro (40 x 34 x 20 cm de altura) de 24 quilates que pesa 8 kilos tiene su tapa decorada con la estrella macedonia de dieciséis puntas con una granada en su interior, y sus lados con adornos vegetales y granadas. Quizás esta urna no se fabricó especialmente para la tumba, sino que pertenecería a Filipo y en ella guardaría joyas y otros objetos preciosos. La corona de oro es la más pesada de las encontradas en Grecia. Está compuesta por 313 hojas y 68 bellotas de oro. Pesa 714 gramos. En el mismo lugar se encuentra el cofre de Mida, su diadema de oro y el vestido con bordados de oro que envuelve sus restos (336 a.C.). Y también, los dos lechos crisoelefantinos, testigos de los esplendorosos banquetes reales. Los lechos, que eran objetos de uso ordinario, tenían un esqueleto de madera y estaban ricamente adornados con marfil, cristal y oro. Hechos a mano por importantes artesanos constituyen dos obras maestras únicas de la artesanía griega. Dos lechos se quemaron junto con los restos del rey y de su esposa y otros dos se colocaron dentro de la tumba. El lecho de la antecámara era sin duda uno de los más impresionantes construidos jamás. Estaba decorado con relieves de marfil y oro en todos sus lados, lo que no sucede en ninguna otra ocasión. Bajo las placas de cristal de la cabecera vemos, en uno de los lados, a amorcillos y ménades que bailan con sátiros. En el otro lado, mujeres aladas que florecen de cálices de flores y Nikes que conducen cuadrigas. En los frisos de los lados largos se representan luchas de griegos y bárbaros. El lecho de la cámara (0,8 x 1,8 m) estaba decorado con oro, marfil y cristal solo en su parte delantera. En los otros tres lados hay relieves dorados realizados directamente sobre la madera. En el friso de su lado largo hay dos escenas: la primera, en un friso estrecho, muestra dentro de un santuario al aire libre a una Musa que toca la lira a Diónisos y frente a él a Sileno. La segunda, en un friso ancho colocado en el centro, con 14 figuras históricas de las cuales se han conservado solo las cabezas, las manos y los pies que eran de marfil, pues, al parecer, el resto de los cuerpos estaba realizado en madera que no se ha conservado. Se conservan las 14 cabezas, todas sin cabellera, una de las cuales de 3,4 cm se ha identificado con Alejandro en su juventud y otra de 3,2 cm con Filipo II. Ésta última tiene el ojo derecho más grande que el izquierdo (como si estuviera tuerto) y, por lo que sabemos, Filipo se había quedado tuerto en la batalla de Mezoni, el 355 a.C. Una tercera cabeza se ha identificado como de Olimpíada. Con la colaboración de un importante artista griego actual, Christos Bokoros, estas obras maestras, que se habían desecho totalmente, se han recompuesto a tamaño natural. Un conjunto de 20 vasijas de plata se encontró también en la tumba para que fuera disfrutada por el difunto en sus banquetes en los Campos Elíseos. Destacan entre los recipientes dos jarras para el vino en las que una cabeza de Sileno, trabajada separadamente, fue después incrustada en la vasija. La SALA 7 cobija la Tumba 3 o Tumba del Príncipe. En la última unidad expositiva se presentan los hallazgos de la Tumba 3, que pertenece probablemente a Alejandro IV, el hijo de Alejandro y Roxana, que fue asesinado por Casandro en 310 a.C. Principal hallazgo es la urna de plata con los huesos del joven, flanqueada por las obras maestras de los relieves de marfil de su lecho. La urna es una hidría sobre la que se encontraba colocada la corona de oro con 27 bellotas y 151 hojas de encina. Lo más importante del lecho es la representación que se desarrolla en la traviesa de madera de su parte frontal. Un excelente relieve de marfil (310 a.C.) muestra a Diónisos sonriente coronado con una corona de oro, con barba y con una antorcha en la mano, abrazando por el hombro a su compañera dirigiéndose a la fiesta. Un joven sátiro conduce a la pareja tocando la flauta mientras sátiros y ménades se arremolinan en un lugar sagrado que delimitan trípodes. Desgraciadamente faltan muchas de las figuras. El PASILLO 8 nos conduce a la salida.

FOTOGRAFÍAS

PLANOS